書物の転形期09 洋式製本の移入6:印書局設立前後の官庁洋装本

民間の簡易な製本

『官版 国立銀行条例 附成規』は、現在確認できる官庁出版物最初の洋装本であり、「ボール表紙本」の嚆矢とも見なされている。すでに述べたように、それはパンフレットの製本術によって製作されたものだったわけだが、実は同様の製本は同書刊行の前年、1871年にすでに民間で製作されていた。

大野九十九『解体学語箋』(須原屋伊八、1871)は、ラテン語の解剖学用語とその訳語を示した用語集である。1871年10月付の「題言」には「今官其稿ヲ購ヒ更ニ校正ヲ命シ之ヲ鉛版ニ印刷シ以テ在舎ノ生徒ニ頒ント欲ス」とあり、大学東校の医学生であった大野九十九が作成していた解剖学用語の対訳ノートを文部省が買い上げて印刷し、在学生に頒布しようとしたものである。表紙に「文部省官版」とあるのも、そのような事情によるものと見られる。これを「鉛版」にしたのは、大学東校に設置された平野富二の文部省御用活版所であろう。後ろ遊び紙に「須原屋伊八 製本 発兌」印があり、製本は須原屋伊八による。須原屋伊八は1873年にも文部省官版の『医療大成』を背革丸背クロス表紙のかがり製本で刊行している。ただし、この時期に須原屋伊八が他に洋装本を出版していた形跡はなく、洋式製本の技術を持った職人に発注したのであろう。

早稲田大学蔵の『解体学語箋』は画像で確認する限り、紙貼りの表紙で背は紙クロスのようである。表紙の芯は灰色で漉き返しかもしれない。背の形状は南京型で、本文用紙と見返しを一緒に四点の平とじにしている。そして綴じ糸の上から背クロスを貼り込んで固定している。つまり『解体学語箋』は、『官版 国立銀行条例 附成規』と全く同じ製本なのである。もしこの製本を「ボール表紙本」と見なすのなら、最初の「ボール表紙本」は『解体学語箋』ということになろう。

両書は一年の間に相次いで製作されている。同様の製本を行う職人もしくは工房があったということであろう。あるいはこれらが同じ手によるものだった可能性もある。そして、大蔵省は『官版 国立銀行条例 附成規』に続いて同様の製本による洋装本を刊行している。

『大蔵省布達全書』の変遷

1873年7月、大蔵省は前年に発令された布達をまとめた『明治五年 大蔵省布達全書』を刊行した。

官版

明治壬申/大蔵省布達全書 全

定価金一円二十五銭

此書ハ昨壬申年中大蔵本省并寮司等ヨリ御発令ナリタル公布ヲ号ヲ逐ヒ次ヲ分チ蒐輯有ラセラレシ書ニテ翻覆探討ノ労無ク一過指ス所ヲ得テ刀筆ノ繁劇ヲ省クノ要書ナリ今般本局ニ於テ発販ノ 命ヲ蒙リ本月ヨリ其需ニ応スベシ且告ク本書樹字ナルヲ以テ成数限有リ請求期ニ後ル〻時ハ又幾バクノ時日ヲ遅フセサルヲ得ズ伏テ請フ諸君幸ニ此意ヲ領シ賜ハンコトヲ

七月 日報社

(『東京日日新聞』1873.7.13、「壬申」は明治5年)

『明治五年 大蔵省布達全書』、内閣文庫蔵(ヨ343-103B)

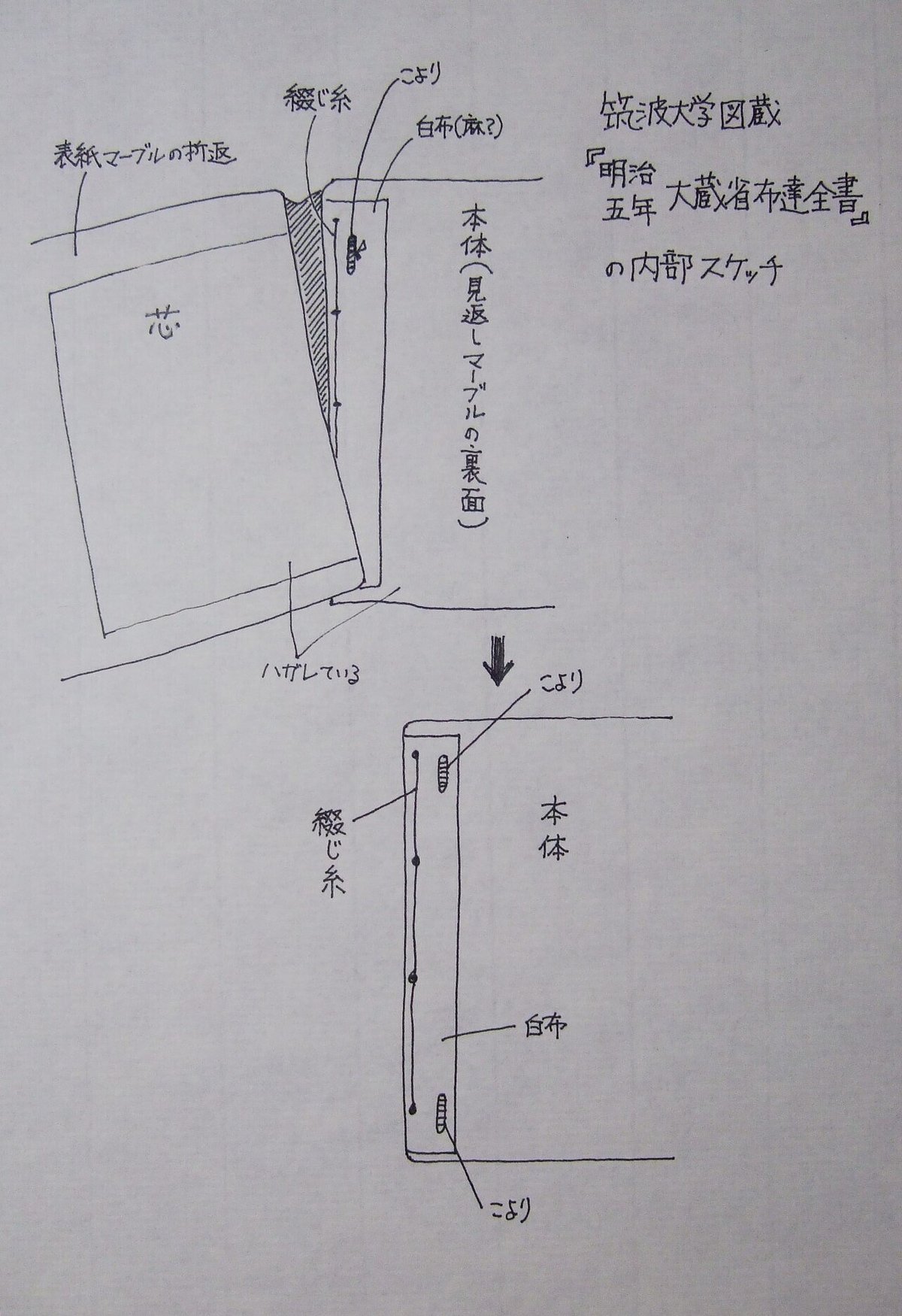

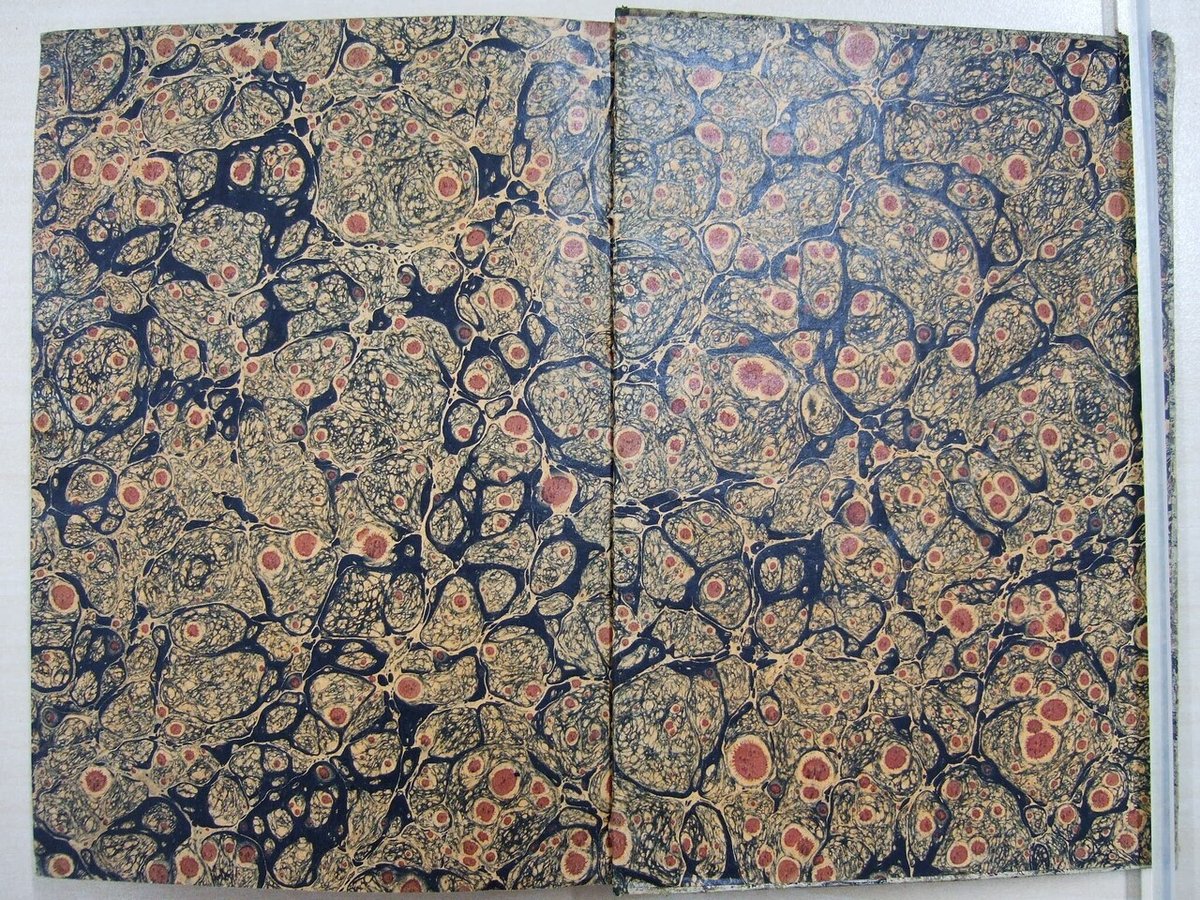

『明治五年 大蔵省布達全書』は、縦18.7㎝×横13.5㎝。マーブル表紙の文様も含めて『官版 国立銀行条例 附成規』とほとんど同じ製本だった。ただ細かな違いもある。見返しはマーブル紙が使われている。本体用紙は洋紙ではなく灰白色の和紙であり、表紙の芯も輸入ボールではなく和紙を重ねてプレスしたものである。総じて輸入素材の代用として国産紙が用いられている。また、筑波大学蔵の同書(ム850-2-1872)は、壊れた部分から製本の構造を確認できる。本文用紙と見返しを重ねて背の部分を白い布(おそらく麻)でくるみ、その上から紙縒りで上下に二点ずつ下綴じをほどこした上で、四点の平とじで製本している。綴じ糸の上から緑に着色された背革を貼り込む南京型の形状である。小口も『官版 国立銀行条例 附成規』と同様、三方に赤のふりかけをほどこしている。

和紙の本体用紙、内閣文庫蔵(ヨ343-103)

同上、和紙を重ね貼りしてプレスした表紙。

同上、背革の破れ目から本体用紙の背を包む布が見える。

『明治五年 大蔵省布達全書』の内部構造

おそらく、『明治五年 大蔵省布達全書』は、『官版 国立銀行条例 附成規』と同じ製本元によって製作されたものであろう。ただ、複数の同書を丁寧に見ていくと、その完成度にはばらつきがある。特に、背の段差の芯が入っていない部分の幅が極端に狭いもの(内閣文庫、ヨ343-103A)と広いもの(同、ヨ343-103B)があり、前者は表紙の開閉時に表紙に綴じ糸が引っ張られてしまう。職人の技術に巧拙があるのか品質が一定していない。これは、この時期の洋式製本職人の数や技術水準を知る手がかりになるかもしれない。

段差の芯の部分が狭いもの。内閣文庫蔵(ヨ343-103A)

同上、綴じ糸が芯のある部分よりも内側に入っているため、表紙の開閉時に無理な力がかかり破損する。

段差の幅が広いもの。綴じ糸がしっかりと背革の内側に貼り込まれているのが、綴じ糸の隆起によって確認できる。内閣文庫蔵(ヨ343-103B)

同上、見返し。綴じ糸による大きな破損はない。

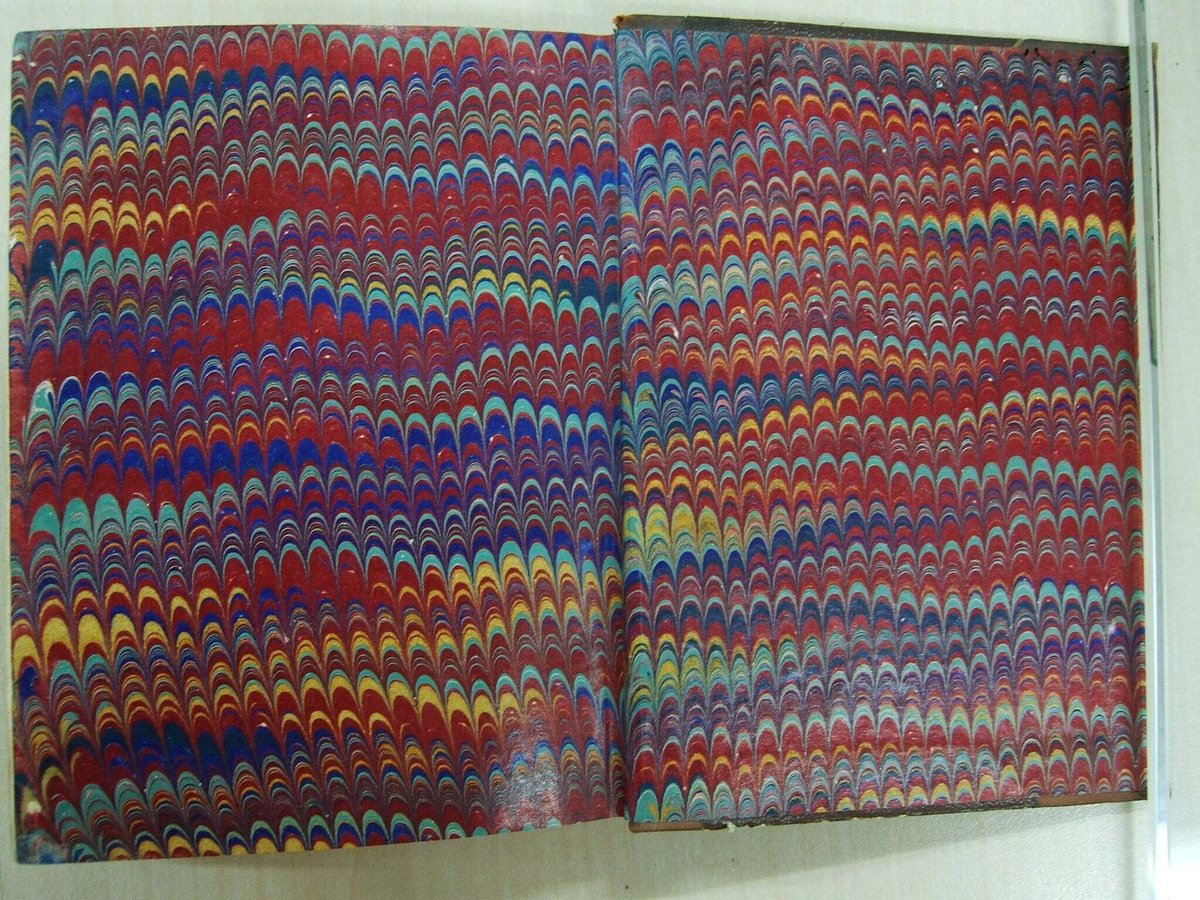

続いて1874年7月には、『明治六年 大蔵省布達全書』を刊行した。縦19.0㎝×横14.1㎝。これも南京型背革の形状だが、前年とは大きな違いがいくつかある。表紙は濃緑色砂目文様(Sand)の紙クロスで、芯は和紙を重ねてプレスしたもの。背は赤く着色された革で、上下に花布がある。見返しにペーストペーパー(paste paper)を用い、本文用紙は洋紙で、小口装飾はない。最も大きな違いは綴じ方である。前年までとは異なり、綴じ糸は芯の内側にあり、貼り見返しとなっている。つまり、綴じ方はパンフレット製本ではなく後の「ボール表紙本」と同様なのである。さらに興味深いのは背芯が入らない南京型であるにもかかわらず、背革と表紙の間にわざわざ溝を付けている点である。溝は通常、くるみ製本にほどこされるものだが、南京に溝を付ける例は本書以外には知らない。本書が前年と同じ職人や工房によるものなのかは判断がつかないが、たしかに製本技法には大きな違いがある。

『明治六年 大蔵省布達全書』、内閣文庫蔵(ヨ343-103B)

和紙を重ね貼りしてプレスした表紙。内閣文庫蔵(ヨ343-103A)

貼り見返し。内閣文庫蔵(ヨ343-103B)

同上、天の背。背革と本体用紙の間に花布がある。

同上、溝。

だがそれ以上に製本様式が一変したのは、1875年10月の『明治七年 大蔵省布達全書』である。縦18.7㎝×横14.9㎝。紙クロス表紙背革丸背のくるみ製本で角革と花布を持ち、表紙の芯は輸入ボールである。本体用紙は洋紙。八丁立ての抜き綴じで二本の支持体がある。くるみ製本に必要な表紙の可動部分の溝は内閣文庫蔵の三本の内一冊のみ確認できる(ヨ343-103)が、他(ヨ343-103A,103B)ははっきりと確認できない。しかしながら本書以降、『大蔵省布達全書』は簡易な製本から、少なくとも外見は本格的な洋式製本へと転換することになった。

『明治七年 大蔵省布達全書』、内閣文庫蔵(ヨ343-103)

同上、背。

同上、綴じ。最初と最後の1丁は総綴じ。後の丁は抜き綴じであり、かがり製本の基本に沿っている。

同上、背の形状。花布を持ち、丸背にするための丸み出しをし、表紙のボールと背の間に溝を付ける。くるみ製本の特徴。

同上、見返し。

この転換に当たってふれておかねばならないのは、製本師パターソンによる洋式製本の伝習が行われた印書局と、その業務を引き継いだ大蔵省紙幣寮活版局についてである。1872年9月20日に太政官正院に設立された印書局と、やがて印書局を合併する大蔵省紙幣寮とは微妙な関係にあったようだ。1872年11月13日には印書局が諸官省依頼の布告類を引き受け、代価を受けることとした。さらに1873年3月15日には布告・日誌類を印書局から発売することに決定している。しかし、それを受けて1873年6月より受注した太政官の『布告全書』は、翌1874年の3月になっても製本が間に合わず、従来通り御用書肆の山中市兵衛らによって和本形態による出版が許された。1874年11月22日には大蔵省の印刷物で秘密にわたらぬものは、民間で印刷しうることに決定し、1875年3月8日、大蔵省の布達類は紙幣寮で印刷できることになった。そしてとうとう同年9月に印書局は紙幣寮に合併される。以上の経緯については『大蔵省印刷局百年史』が詳しいが、同書は、印書局の印刷製本について「ただ、その存続の期間が工場完備を宣言して、わずか一年という短い期間であるために、発行点数もそう多いとは思われない。(中略)政府印刷一局担当の理想崩壊などの事情もあって、各省関係のものは、大体において民間企業に流れたというのが実情ではなかろうか」(『大蔵省印刷局百年史』第一巻、1971)と推測している。当時、正院や文部省、内務省、元老院、さらに民間の書肆などが印書局に製本を発注していた。一方で、印書局の実状を認識していたのか、大蔵省が印書局に製本を要する発注をしていた形跡はない。『明治六年 大蔵省布達全書』と『明治七年 大蔵省布達全書』の刊行の間に、印書局との合併があったが、印書局から紙幣寮が引き継いだ物品の目録を見ても、多くの未製本の本がある。印書局の製本については後に詳しく述べるが、製本されない状態で民間の書肆に渡されるものもあった。9月に合併して10月に印書局から紙幣寮に移った製本職人が、『明治七年 大蔵省布達全書』を製本する余裕があったとは考えにくい。同書は民間でかなりしっかりした製本を、それなりの数で請け負う工房が生まれていたことを証するものであろう。

しかし、1876年8月の『明治八年 大蔵省布達全書』には、その後に続く民間製本のある傾向がすでに表れていた。

社告

明治八年/大蔵省布達全書 一部ニ付キ 定価二円五十銭

但シ一部丁数四百五十二丁

今般本社ニ於テ大蔵省ノ免許ヲ受ケ右ノ定価ヲ以テ発売ス部数僅ニ百四十部ナレバ諸君早ヲ趁テ購求アランコトヲ希フ

(『東京日日新聞』1876.8.10)

『明治八年 大蔵省布達全書』は縦19.7㎝×横14.5㎝。前年までの『大蔵省布達全書』とは異なり、「四百五十二丁」(本書は「丁」がページに当たる。つまり452ページ)、本体用紙のみの厚さは4.1㎝という厚冊になった。外見は紙クロスの文様や色などを除けば、『明治七年 大蔵省布達全書』とほぼ同様であるが、綴じ方が大きく異なる。折り丁を縫い合わせていくかがり綴じではなく、本体用紙を四本の麻の紐を平綴じの要領で突き通し、紐の両端を見返しと芯の間に貼り込んで固定する打ち抜き綴じ、いわゆる「ぶっこぬき」製本に代わった。

『明治八年 大蔵省布達全書』、内閣文庫蔵(ヨ343-103B)

同上、背

同上、見返し。「ぶっこぬき」製本。

同上、見返し。麻紐が切れている状態。

同上、麻紐の拡大。

上記の出版広告にはわずかに「百四十部」とあるが、これは民間に頒布される数で、各官庁や各府県に頒布される分はさらに多い。厚冊の洋装本をかがっていては、時間もコストも、そしておそらくは職人の技術も間に合わなかったのであろう。しかも、その後に継続して刊行された『大蔵省布達全書』は決して厚冊ではないのだが、「ぶっこぬき」製本が引き続き採用される。明治期を通じて、この簡略化された綴じ方は、革装やクロス装の製本によく使われた。この連載の最初に挙げた『金色夜叉』の「ぶっこぬき」製本も、この流れに位置づけられる。民間の製本職人は洋式製本の技術を習得しながら、一方で技術的な省略も厭わなかった。技術の抜け道によって製作の許容量やコストを調整することで、洋式製本は次第に広まっていくことになるのである。

ここまでは簡易な洋式製本について見てきた。では、本格的な洋式製本の技術は、印書局以前の民間製本ではどうだったのであろうか。次は辞書を中心に確認しよう。(この章つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?