文学作品などから「切腹」を追究。天誅組をはじめ、吉野の歴史にもアプローチ

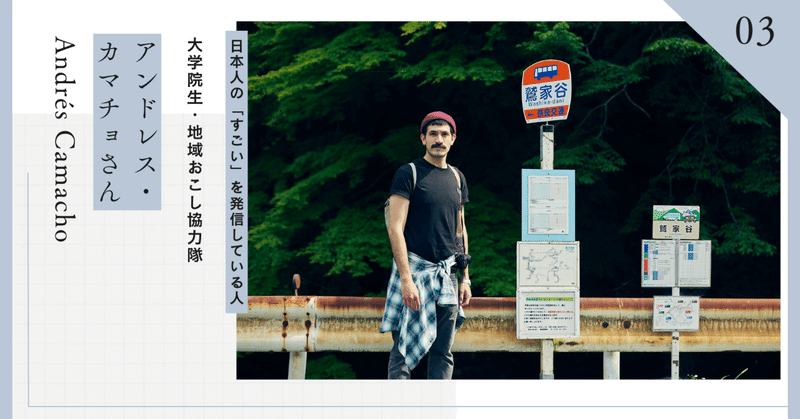

東吉野村の地域おこし協力隊として活動するアンドレスさんだが、スペインの大学院に在籍し、博士課程を履修している身でもある。

その研究テーマが「切腹」で、ざまざまな媒体への論文発表や「メキシコ日本芸術文化研究常設セミナー」でのワークショップへの参加など、研究活動にも精力的に取り組んでいる。

最後に、そのあたりの話も少し聞いてみました。

博士論文の研究テーマは「戦後の切腹」

アンドレスさんによると、日本の書物で最初に切腹が出てくるのが『保元物語』で、源為朝が腹を切るシーンが描かれている。

また、同時代に書かれた『平家物語』にも切腹の場面が出てくるが、『保元』も『平家』も「切腹」という言葉ではなく「腹を切った」と書かれている。

ー最近のものだけではなく、古典も研究されてるんですね。

アンドレス:うん。「腹を切った」ではなく、最初に「切腹」の文字が出てくるのは『太平記』。

―腹切りシーンの最初が『保元物語』の源為朝で、「切腹」という言葉が初めて登場するのが『太平記』と。勉強になりますね。

アンドレス:『太平記』は少し後だけど、3つの作品はだいたい同じ時代に書かれた。『保元』と『平家』は「腹を切る」だけど、なんで『太平記』で「切腹」になった? それ考えるの面白い。

切腹を取り扱う文学作品や歴史とかを調べてたら、あることに気づいた。日本の時代が変わるときに、切腹が増えてくる。

―明治天皇が崩御したときの乃木希典とか。

アンドレス:そう、そういうこと。歴史で見ると、源氏と平家みたいな負けた方が腹切るとか。そのことを文学作品で取り上げられることも多くて、例えば森鴎外の『阿部一族』とか。

―忠誠心みたいな、大将とともに自分も滅びる「終わりの美学」みたいなのが、たしかに日本人にはあるかもしれません。

アンドレス:その考えは江戸時代から始ったと思う。明治とか昭和とか、近代の人たちも、江戸時代に残ってる切腹の文化使ってる。でも、江戸時代より前、例えば鎌倉時代に見られる切腹と江戸時代の切腹は全然違う。

―文化が全然違うと。つまり、白装束を来て、介錯人がいて、みたいな切腹の作法は江戸時代に確立されたってことですね。

アンドレス:そう。でも、鎌倉時代の切腹はそんなことない。文献を読むと、十の形して(=十字に腹を切って)、あと違う人は、これ(=刺す動き)したら介錯。例えば、楠木正成。正成は兄弟の正成と一緒に自殺した。その二人も最初これして、その後これして。

―「これして」というのは、お互いに刺し合うということですか?

アンドレス:そう。僕はこれして、あなたもここに(とお互いを刺すジェスチャー)。

三島の自決で何が変わったのか?

アンドレスさんいくわ、俯瞰的に歴史を見たときに、切腹というのは一つの時代が終わったときに数多く行われた。

では、自身がもともと興味のあった三島由紀夫の切腹で何が変わったのか?(逆に何の終焉を経て、切腹に至ったのか)

それがアンドレスさんの研究の大きなテーマとなっている。

―そういう意味では、何も変わってないですよね。

アンドレス:たぶん何も変わってない。僕のちょっと考えてるのは、そのとき変わるチャンスあった。例えば、安保反対の運動とか、大学生の運動とか、当時みんないっぱいしてた。でも、そうした運動は70年代にどんどん終わった。その後、日本の経済はめっちゃ成長していって。

―政治の季節は1968年をピークに、その後73年のオイルショックで終息したと言われています。それは世界的な出来事でしたが、日本における一つの象徴となったのが三島由紀夫の自死だったのではないかなと。

アンドレス:さっき言ったけど、日本の歴史で、負けた人はこれ(切腹)やってる。

―憲法改正を掲げ、「自衛隊よ、立ち上がれ」と決起した三島由紀夫は、彼が考えていたような行動を自衛隊が起こさなかったってことにおいて負けたわけだけど、でもこの場合、最初から負けることがわかっていたような振る舞いでもありますね。

アンドレス:ちょっとパフォーマンスみたいになってた。なんであんなことやったんだと考える。

―たしかに。一方で、「命をかけたパフォーマンス」って字義通り命をかけたわけだけど、実際になかなかそこまでできないでしょってのもあります。

アンドレス:ある。だから、僕は三島由紀夫の研究してるけど、テクスト論だけじゃなくて、Politics(政治的)な側面からもアプローチしたいと考えてた。その後、政治とか村のこととか、いろいろな側面から考えて、播磨国の「風土記」を読んで、あるアイデアが浮かんだ。

―「風土記」というと奈良時代くらいですよね。そんなのも読んでるんですね。

アンドレス:腹を切る話が出てたから。神様の話やけど、淡海 ( あわみ )という女の神様が、花浪 ( はななみ )という夫の浮気に腹を立てて、自分の腹を割く。そのまま沼に身投げして、そこが「腹割沼(はらさきぬま)」と呼ばれるようになる。

その沼に住むフナには「はらわた」がない。その伝承がある播磨地方では、鹿の腹を裂いて取り出した腸を田畑に投入して、五穀豊作を祈る習慣があったみたい。それ知って、腹切ることが、残った人たちの豊かさにつながるみたいなイメージができた。あと、「腹割(はらさき)」という音からも…。

―ハラサキから、「花咲き」みたいなことですか。

アンドレス:うん。腹から何かが「咲く」みたいな。女性の穢れの話とか、いろいろ土着的なことを調べているうちに、いろいろ考えて、そういうのにつながって。あと、三島由紀夫の辞世の句が「散るをいとふ世にも人にもさきがけて 散るこそ花と吹く小夜嵐」で、「散るこそ花」と言ってる。

―解釈はいろいろあるけど、花を散らした(=切腹)あとに、嵐を起こすと。

アンドレス:わからんけど、そんな感じ。自らの価値観のためには死を厭わず、自決する、それが花やと。それで、後世に何かしらの影響(=嵐)を与えられるんちゃうかみたいな。

三島由紀夫は、(決起したところで)誰も動かないことは理解していた。誰にも支持されていないから、それ(=三島の思想、アイデア)を日本のみんな教えたい。でも、自分は絶対フォローされない。それもOK。あとは自決の予定あるし、それで終わりみたいな。でも、何かしらの影響はあるかなって。

―でも、それだけのことをやっても日本自体に大きな波風は立たなかった。

アンドレス:そう。あと、僕の好きな漫画家の白土三平も、日本変わった方がいいってこと考えてた。彼は漫画つくった。あと、自分の雑誌。

―『カムイ伝』と『ガロ』ですね。

アンドレス:『カムイ伝』あと『忍者武芸帳』とか。いろんなの作った。いつも一番下の人は運動して、何か変わるとか。好きなの他のは、つげ義春。つげ義春は運動してないけど、つげ義春は田舎にいて、田舎の人はみんな消されてるから、田舎について、ふるさとについて漫画描いた。それもちょっと意味があると思った。

―そのお話を聞いて思ったんですけど、いま言われたような視点が、「百姓」への関心にもつながっていった感じですかね。

アンドレス:うん。それはあると思います。

東吉野村での歴史を知るなかで、天誅組への関心も芽生える

東吉野村に行くとすぐに気づくが、村のいたるところに天誅組関連の史跡がある。

天誅組とは

江戸末期、吉村寅太郎・松本奎堂けいどうらが結成した尊王倒幕の急進派。文久3年(1863)元侍従中山忠光を擁して大和五條で挙兵したが、朝廷の政変により政情は一変し、追討の諸藩兵に敗れて壊滅。

アンドレス:いろいろ勉強して、天誅組のことも興味持った。

―天誅組は詳しくないんですけど、特に誰が好きとかあるんですか

アンドレス:吉村虎太郎かな。坂本龍馬といっしょで、土佐藩を脱藩した人。僕の家の近くに、吉村虎太郎の墓がある。

―たまたま東吉野村に史跡がいっぱいあって、調べていくうちに興味をもったと。

アンドレス:うん。この前、高知県に行って、吉村寅太郎の生家(復元)にも行ってきた。高知駅には、坂本龍馬と中岡慎太郎と武市半平太の像あったけど、吉村寅太郎のはない。なんで?

―なるほど。やっぱり歴史っていうのは一面的というか切り取られ方次第で、見え方が変わってくると。

アンドレス:そう。でもメジャーな人だけじゃなく、面白い人いっぱいおる。そういう人とか、そういう日本の歴史を知りたいし、同じような観点から、吉野のこととかも世界に向かって発信していきたいと思っている。

日本の魅力、好きなところ

―最後に、アンドレスさんが感じる日本の好きなところを教えてください。

アンドレス:海外の人に日本っていったら、「フジサン」「キョウト」「オモテナシ」「アニメ」とか言うと思う。僕も好きやけど、日本はそれだけじゃない。そのパブリックなイメージ以外の、簡単に見えない文化や歴史も面白い。

―その「簡単に見えない文化や歴史」というのは、例えばそれはさっき話題に上がった吉田寅太郎とか、東吉野村とか。

アンドレス:そう。外国人が日本に旅行するっていったら、京都・大阪とか、東京とか、有名なところいろいろあるけど、東吉野村には来ない。名前が出てこない場所は日本中にいっぱいあるけど、それぞれの地域で自分たちの文化もってる。そこにあるダイバシティが本当に面白いと思う。

―まさにそうした地域のダイバシティを伝えるのがアンドレスさんがやっているWEBマガジンや雑誌ってことですね。

アンドレス:うん。あと、日本人はみんな優しいって海外の人は言う。実際に優しいけど、戦ってたり、何かに熱心に取り組んでたりする人もたくさんいる。一面的じゃない。だから、日本のことを知れば知るほど面白い。

―ありがとうございます。ちなみに、博士論文はもう完成したんですか?

アンドレス:終わった。いま審査されてるとこで、今度担当の先生の口頭試問受ける。Ph.D(博士)とって、研究者になるわけじゃないけど、いまやってる調査活動とかは続けたい。例えば、人に教えながら、自分も研究を続けたりできたら、そういうのも面白いと思うけど。

―ということは、地域おこし協力隊の期間が終わっても、日本はもとより、東吉野に滞在する感じですか。

アンドレス:そのつもり。まあ先のことはわからへんけど、日本にはずっといると思う。まずは『ときどき百姓』の次の号、がんばります。

(終)

【国際日本学科・特設サイト】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?