アートの力 美的実在論

美学の歴史

過去の美学の流れを踏まえつつ、マルクス・ガブリエルによる「アートの力 美的実在論」という本を踏まえて、ポストモダンによる美学の解釈を理解したいと思う。

美学の歴史を振り返る。

古代の起源:美学の考察は、古代ギリシャにおいて始まる。プラトンは「イデア」の概念を通して美を論じ、アリストテレスは「詩学」で美術作品の模倣(ミメーシス)について論じた。

中世:美の議論は主に宗教的な文脈で行われ、神の創造物としての自然や芸術の美が重視された。

ルネサンス:人間中心の視点が芸術と美学に大きな影響を与え、自然の模倣と人間の比例・形の完全性が強調された。

啓蒙時代:イマヌエル・カントは「判断力批判」において、美的判断の主観性と普遍性を論じ、美学における近代的な議論を形成した。

ヘーゲルの美学:芸術を精神の自己表現とみなし、歴史的進化の一環として捉えた。彼にとって、芸術は絶対精神の進化の段階を反映するものだった。

存在論的・現象学的美学:20世紀初頭、ハイデガーやメルロ=ポンティは、存在と知覚の問題を美学に取り入れた。彼らは芸術作品が世界と人間の関係を明らかにする手段であると考えた。

分析美学:言語分析哲学の流れを汲む分析美学は、美に関する言語的・概念的分析を重視した。このアプローチでは、芸術作品の定義や評価基準などが議論された。

この本では、カントの美的判断から出発し、現在の美学に対する考え方を批判し、マルクス・ガブリエルが考える新しい実在論を通してアートを解釈するとどうなるかが論じられている。

現状のアートの考え方

現在のアートを取り巻く美術館、キュレーター、批評家を含むアートの世界を、アートワールドと呼ぶ。そして現状アートワールドを支配する力は、搾取の構造により生まれた富の蓄積マルクス主義的意味における資本主義ではないかと批判する。

アートが商品に代わり、アート市場は拡大し、近代のアートは常に権力と政治に従属していると分析。

一方で、アートはいかなる権力によってもコントロールされないされない存在であり、アートの方こそ、私達を支配しているのではないかと述べられている。そして、アートワールドには、アートの本質についてどんな決定権もない。そして、これら諸悪の根源はカントの美的構築主義、つまりアートの価値が観察者の眼に宿るという考え方が、アートを誤った考えに誘導しているのではと分析する。

この考えはアートの業界では広く通底しており、アート作品は、他者によるアートの評価や文脈に置かれない限りそれ自体価値を持たないという認識が持たれている。

著書で挙げられている例として、マルセル・デュシャンの泉を次のように評価している。美術館のトイレにある小用便器と、美術館に展示された便器は、素材として違いがない。美的構築主義は一方がマイヨール美術館に展示されており、一方が店舗で使用されている事実により、便器がアート作品たらしめるのではということで美的構築主義は支持されている。

カントの美的判断に対する批判

マルクス・ガブリエルの新しい実在論は、現実とは人間の心によって構築されたものであり、言葉や権力構造や信念その他でできた、構築物とみなすべきという構築主義の概念に意義を唱えるものである。

そして、それをアートにも適用される。元来アート作品を構築物としてみなしていたが、アート作品は単なる物質の組み合わせではない。

そのためにまず、カントの提唱した美学について振り返る。カントは「美しさは観察者の視線に宿る」と述べた。一方この主張をそのまま文字通り受け入れてしまうと、単純な主観主義に陥ってしまい、一般論が言えなくなる。カントはそのような主観主義に陥ることがないよう、主観の中でも鑑賞者の普遍的構造があり、美的判断のハイブリッドな客観性を担保している。

カントの美学は、アート作品が実際には現実を扱っておらず、つねに私たちが現実を知覚するやり方だけを扱うと主張する。アートが鑑賞者に、与える効果を還元した。その結果、ある作品が私達に美的体験にどうして力を及ぼすのかが、わからなくなってしまったと指摘する。アート作品は他の対象と同じように、わたしたちの知覚から引き離され、美的な判断と美的でない判断の違いは、せいぜい美しいものを鑑賞する際には主観的なパラメータがもう一つ付け加えるというだけのことになってしまう。

これに対し、客体を現実に位置づけ、主体を客観的現実の外に置くことが問題で、わたしたちが自分の知覚の対象と同じ領域に存在することが説明ができないと指摘する。

新しい実在論によるアップデート

知覚に対するアップデート

マルクス・ガブリエルは意味の場という概念を導入する。意味の場とは、「特定の仕方で現れた様々な対象の総体のこと」である。私たちが対象を知覚できるのは、その対象と同じ領域に存在しているから。つまり、同じ意味の場に存在しているからであるであると、カントの考え方をアップデートする。

私達が太陽を見る際に、知覚は2つの孤立した物体(太陽と私)の間に生じる外的関係ではなく、様々な意味の場が固有の仕方で重なりあったもので、それが知覚という現象を引き起こす。

ここでガブリエルはひとつの錯覚の例を出している。同じ長さの2本の線に対して、上よりも下の方が長い錯覚が起きる。錯覚は脳が長さを認識するときの知覚システムにあらかじめセットされているがゆえに起きる現象である。この知覚のイリュージョンは我々を欺いているわけではなく、この仕組みにより実際に知覚するよりも多くのことを知りうることができる。

このことを踏まえて、知覚の作用は以下のトリオで進行すると整理されている。

知覚対象が

知覚する者に

知覚的見せかけ(イリュージョン)の形をとって現れる

整理している。

モネの描いた太陽に関しても、それは太陽ではなく、太陽の表象、あるいはそのイメージでしかない。

というわけではなく、モネの絵画は実際に太陽を描いていて、ただし、それは太陽についての知覚的見せかけを、知覚対象の形に変形させたものである、と解釈できる。

アートに対するアップデート

一方アートは知覚のみで構成されているわけではない。

例えば、ジョン・ケージの4分33秒は、沈黙の音楽ではなく、人に自らを聞き取らせる構成=作品である。

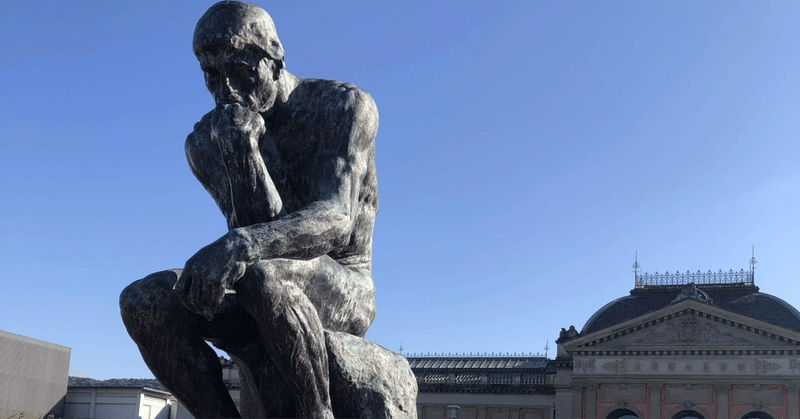

ロダンの考える人は、青銅の物質のうちにひとつの観念を実現することで、この彫刻はこの彫刻自身を問題にしている。つまりこの作品には、「青銅」「形」「表現された観念」の少なくとも3つの構成要素があり、どの3つの要素にも還元できない。

アーウィン・ワームの一分彫刻シリーズは、来場者の参加が作品の構成要素になっている。

アートは、作品それぞれが諸要素のユニークな組み合わせ(意味の場)をなしている。アート作品はひとつのアイディアによって、編成されており、それによって様々な感覚的要素を統合している。

そういった意味で、アートは「ラディカルに自律している」と述べている。

作品はそれぞれ特異で、その特異性は他の作品といかなる共通点も持たない。そしてそのことがアートたらしめていると述べている。

このようにアートそれ自体が素晴らしく、アートが美しいとは、特定のアート作品が自分の構成で定めた基準において高い水準にあるということである。その基準を外から評価することはできず、作品それぞれ、自ずと判断される。アート作品とは、作品自らの美的判断である。私たちがアート作品に巻き込まれるか、巻き込まれないかのどちらかであり、それがアートの力である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?