Safety Netとしての森林

ここでいうSafety Netとは、生活を支える最後の砦、という意味。森林にはいろいろな役割があるけれど、日本で暮らしていると見落としがちなのがこの役割。

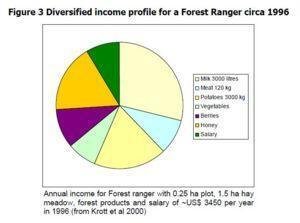

ソビエト連邦崩壊後、ロシア経済は極端に悪化した。特に農村地帯では社会主義時代には保障されていた生活必需品の供給がなくなったため、それらをなんとかして各自で確保する必要に突然迫られるはめになった。それで、どうやって生き延びてきたかを示しているのが上記の図。

1996年ごろのある森林警備隊員の家計を調査した資料だが、緑部分の給与収入はわずか1割に過ぎず、副業で生計を維持していたことが見て取れる。右上から順に、牛乳・肉・ジャガイモ・野菜・ベリー類・はちみつ・給与収入となっているが、そのうちのベリー類(紫色)とはちみつ(黄色)は森林からもたらされたもの。この2つで3割を占めており、もしも森林からの恵みがなければ、少なくともここの家計は維持できなかったに違いない。

こういった森林からの恵みー特用林産物ーは統計データに表れないことも多いため、統計数値上生きていけるはずのない収入の家計であっても、実はこういった様々な副産物を組み合わせてなんとか生計を維持しているというケースが多い。そのため、農村開発を考える際に、森林からのさまざまな副産物を考慮すること、つまり、それらを長期にわたって安定して供給できるしくみを維持発展させることはとても大切ということになる。

ところで、森林のSafety Netとしての役割を前提として以下の文章を読んでほしい。この場所が本当にせっぱつまっている状況にあることが想像できる。

その後、何度か地方へ調査に出かけたが、〇〇市内やモデル農場の周辺、名所旧跡などのほかは、ほとんどはげ山か、貧弱なアカマツ林だった。森林伐採は禁じられているが、山には伐れるほどの木がない。山裾は掘り返して畑に変えられ、燃料になる草木も見当たらない。(中略)山に木を植えたいので、援助してほしいと言われたが、どこから手をつけていいのか、困惑するほどの荒れようである。

1990年代のことのようだが、今、状況が好転しているようにも思えない。小川真さんは菌根菌研究の第一人者。直接お会いしたことはないけれども、僕が長年会員をしているNGO緑の地球ネットワークの顧問である。

(注:小川先生は、2021年に他界されました。)

とすると、森林という生活のための最後の安全網が失われた状態に多くの農民が置かれているわけで、ちょっとした不作や食糧の遅配が飢饉に直結することが推測される。これは非常に危険な状況。人道的な側面からも、難民流出という国際政治の側面からも。

政治の状況が変わったら、この場所で森林再生のための制度設計の仕事をしてみたい、が、今の状況ではもちろん無理。政治の安定と森林被覆率は強い相関関係がある。例えば、カリブ海に浮かぶイスパニョーラ島の二つの国、ハイチとドミニカ共和国との国境線は、森林の有り無しがそのまま境になっている(以前の記事)が、この半島の南北でも森林の被覆の状況は質・量ともにはっきりと違うだろう。

こういう前提にたって、Xディに備えた準備をどれだけ政府ができているのだろうか。公にはあまりできない性質のことだろうから一市民がわからなくてもいいのだが、ある程度は進めてくれていることを期待したい。準備なしでこの問題に直面したら、そのインパクトは計り知れない。段取り八分。

オリジナル記事公開日:2012年1月15日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?