女性とキャリアと報酬: 誰も教えてくれないこと

世の中には誰も教えてくれないことがたくさんあります。

年収、家族の問題、家の価格、性癖、SNSには誰も投稿しない悩み…。

教えてくれない理由は大別して2つあるように思います。

1つは、他人からの目線を気にした理由。「言ったら恥ずかしい」「どう思われるんだろう」「ダサいと思われたくない」などの恐怖です。

もう1つは、他人を慮って伝えない、という理由。「この人には伝えない方が本人の為だ」という配慮です。

しかし、後者の成否は誰が決めるのでしょうか。

「相手にとって教えない方がいいこと」は、「社会の現実」であることが多いです。

例えば、”親が子供に伝えないこと”でよくあるのは、

・年収

・家計の状況

・夫婦間の不和

・性事情

など。

しかし、いずれも社会の現実ではないでしょうか。

・生活は給与水準に比例するし、

・家計が良好で、初めて子供は習い事を出来るし、

・夫婦は数十年結婚していれば、不仲な時もあるし、

・セックスがないと子供は産まれていない。

誰も教えてくれない、特に近い人ほど教えてくれないことが沢山あります。

その中で、私が大人になって学んで楽になったなと思う、

3つのことを取り上げましょう。

1. キャリアの築き方:キャリアは必ずしも直線ではないということ

2. 報酬の受け方:スポンサーに引き上げてもらうということ

3. 資産の築き方:資産運用はできることからやるべきということ

1. キャリアの築き方:キャリアは必ずしも直線じゃない

私は新卒で記者になろうと思っていました。

大学3年生で「記者にしかなり得ない!」と思って、当初就職活動では新聞社・テレビ局・通信社しか受けず、記者道まっしぐらでした。

それが、蓋を開けたら総合商社へ就職して、今は外資系ベンチャーにいます。

わからないものだなあと思いますし、キャリア自体、本来見通せないものなんだと最初に学んだのは大学3年生の時でした。

・キャリアの”王道”とは

キャリアの築き方は、2パターンあるように思います。

1つは、「自分はこれを極める」「好きだから追求する」とわかって築いていく人。

わかりやすいのは、様々な分野のアーティスト(画家、作家、音楽家など)や研究員・博士・教授などです。

もう1つは、キャリアを進めていく中で、「自分はこういう人間なんだ」「これが実は向いているんだな」と発見していく人。

世間ではさも一つ目が王道のように描かれているような気がしますが、

後者を辿る人が実は大半ではないでしょうか。

私は大学3年生の時に、「自分は人生で何がやりたいんだろう?」と考えても、明確に定まらなくて悩みました。

色々やりたいし、まだ自分が何が得意か分からないから、定めようもない。

その時に就活本で有名な『絶対内定』を出している我究館という会社へ足を運びました。

タイトルが受験の延長のようにストイックそうで、当初買うことを躊躇していたのですが(笑)、

いざ読み始めたら内定を得る為の技術論ではなく、「自分が人生でやりたい事を定める為にはどのように思考を整理すべきか」という方法論、に重きを置いた本でした。

就活生は、A社・B社・C社を比べて、どこの事業内容が面白いか・給与 / 福利厚生がいいか・ブランド価値が高いかなどを検討しがちです。

ですが、それでは仕事の本質を捉えておらず、「自分が何を成し遂げたいか」をまず定めてからその方法論としてどの会社へ就職してそのゴールへ辿り着く道を作るのかを考えるべき、という趣旨でした。

論理的にはなるほどなあと思ったのですが、

いざ考え始めても中々ゴールが定まらない。

考えても分からないと思ったので、直接聞く為にこの本を出していた我究館へ行ってみました。

そこで聞いたのが、冒頭の「実はキャリアは曲線的であり得る」という概念でした。

私は『絶対内定』を読んで、人生の目的をいかに一つへ定めるか、ということを考えていたのですが、

「実は、特に女性ほど、キャリアは変曲線なのだ」と言われて目から鱗でした。

確かに学生時代、もしくは幼少期から何をやりたいかなんとなく定まっている人も多いけど、目の前の関心や興味を一つずつ積み重ねてキャリアを形成していったら自分が最後心地いいところにたどり着いた人も案外いる、というのです。

・幼少期のFAQ:「将来何になりたいの?」

子供は幼少期から、「将来何になりたいの?」とよく聞かれます。

まだ選択肢を全然知らないのに、難しい質問だなと思います。

私はよく「プロテニスプレイヤー!」と答えていました。

テニスは当時やっていてそれなりに上手かったのですが、

自分が本当になれると思っているというよりは、

わかりやすい夢で、大人が皆決まって「いいね!」と言ってくれることが心地いいなと思っていました。

無意識に、子供は幼少期から”自分が何をやりたいのか”を考えさせらます。

そして、それは1つであるべきような錯覚に陥ります。

大学受験や就職活動ではそのプレッシャーがどんどん顕在化してきて、「何学部に進むのか」「どの会社へ就職するのか」「どういうキャリアを築きたいのか」と”自己分析”をするように求められます。

でも、人は移ろいゆくものです。その前提があまり議論されないために、社会人になってから歩む人生とのギャップが生じるように思います。

人は、人が想像しうる範疇を超えた複層でできています。

作家 平野啓一郎氏の著作で『私とは何かーー「個人」から「分人」へ』という本があります。

ヒトは物理的には一人の人間ですが、内面に存在するアイデンティティは多様であることを論じています。

私は「斉藤 桃」ですが、娘としての私、友人としての私、妹としての私、上司としての私、部下としての私と様々なアイデンティティを持っています。

同時に、上記でもなお因数分解がしきれていなくて、

友人としての私にも、日本での私、海外での私、相手によって違う私、日時によって違う私、などとさらに多面性があります。

自己が複層であるならば、キャリアも複層を織りなすことは当然です。

絶えず変化を続ける自己に合わせて、キャリアも変化を続けることは本来自然なことなのです。

・私のキャリア

私は結局新卒で記者にならず、総合商社へ就職しました。

方向転換をした理由は、自分が取材をして世界中の社会課題について問題提起を行うよりも、事業で何かを実現する方が性に合っていそうだなと思ったからです。

総合商社で不動産部門に勤めたことは縁でした。

法学部に在籍していた私は、「金融を学ばないとビジネスはできない」と思って当時金融部門も隣にあった不動産部門を志望しました。

これが意外に面白かったのです。

不動産部門では予想通り、投資・金融に触れられたと同時に、数多の契約書をやり取りする分野だったので自分のバックグラウンドを生かした業務をできることもありました。

その後、数年経って、不動産関係の外資系企業に転職しました。

これは私にとって、意外なことでした。

不動産は、とても面白かったけど、たまに「自分に向いているのかな」と思うことがありました。

だから次に転職する会社は不動産と違う業界かなあ、と思っていたのですが、自分が勤めた先は不動産とITを組み合わせた会社だったのです。

転職先は不動産だから自分のそれまでのキャリアを生かせるし、

外資系の企業だから自分の帰国子女としてのバックグラウンドを活かせる。加えて、ITだから自分の若者としての感性を活かせて、全世界の拠点を通じて社会への影響も及ぼせる。後から考えると、得意なこと・好きなこと・やりたいことのベンズの真ん中を捉えた会社でした。

改めてスティーブ・ジョブスの名言である「Connecting the dots(将来のことを見据えて、点と点をつなぐことはできない。できるのは、後からつなぎ合わせることだけ)」という概念を想起しました。

学生時代の私は、今の私を想像し得なかったし、幼少期の私は勿論どちらの会社も知りませんでした。

自分がやりたいことや歩むキャリアは変わり続けるものである、という前提に立った方が楽に物事を捉えられることもあるのではないかなと思います。

2. 報酬の受け方:スポンサーに引き上げてもらうということ

外資系企業に転職して、大きかった学びは報酬に対する考え方です。

日系大企業へ勤めていると、給与は一定の年次までは年功序列ですし、

新卒でも一定程度の給与を保証されます。

転職してからは自分が年収換算でいくらの仕事をできる実力があるのかという感覚をもつようになりました。

よく「自分の市場価値を把握しておくことが重要」と言いますが、

市場価値もあくまで目安であって、最終的には自分がいるポジション・会社の経営状況・同僚とのバランスなどによります。

究極的は季節物の食材と同じで、時価(水物)だからこそ適正な給与というものは捉えがたいです。

転職をした際の年収交渉は失敗しました。

失敗というか、交渉の仕方を知らなかったのでほとんど提示された金額で転職したのです。

転職のセオリーは少なくとも基本給を上げて転職すること。

そのラインはクリアしていたし、若い年次で新規部署の立ち上げをできることは貴重な機会だったので応諾しました。

初めての転職で、かつ広範に転職活動をしていなかったので、マーケット感もありませんでした(合計2社しか受けていなかった)。

特段後悔していませんが、若くて給与インパクトが少ない時で良かったなと思います。

外資系企業へ転職すると、基本的に給与はタイトルとともに上がります。

往々にして実力と成果に応じることになりますが、実力があるからといって上がれるわけでもありません。

・女性社員の活躍に必要な「スポンサーシップ」とは

最近久しぶりに、以前大手企業の取締役を務められ、現在は複数社の社外取締役を務めている方にお会いしました。

その際に「スポンサー」と「スポンシー」という興味深い話を聞いたので、シェアしようと思います。

(メディア系の方だったので、最初は広告スポンサーの話だと思いました笑)

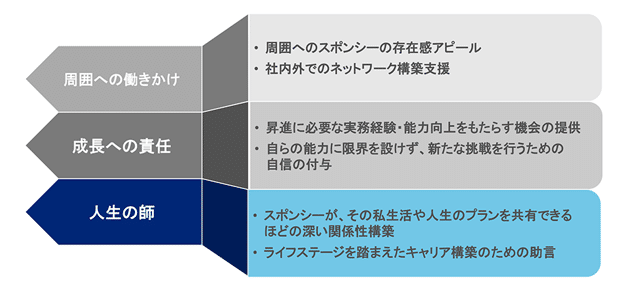

そもそも「スポンサーシップ」とは何かというと、よく話題に上がる「メンタリング」からもう一歩踏み込んだキャリアの支援方法です。

メンタリングは、メンター(助言を行う人)がメンティー(助言を受ける人)へアドバイスを行うもので、多くの場合は助言するに留まります。

従って、課題解決はアドバイスを受けたメンティーが主体となって行います。

一方、スポンサーシップは、スポンサー(支援する人)がスポンシー(支援される人)の能力や人間性を評価し、より能動的にそのキャリア構築を支援する為に、スポンシー自身と周囲へ働きかける思考と行動を指します。スポンサーシップは、支援を受ける人のキャリアへより直接的な影響を与えるものです。

「スポンサーシップ」は仏ビジネススクールINSEADの組織行動論の研究者 ハーミニア・イバラ教授が提唱した理論です。

特に女性管理職の登用を目的としたリーダー育成やキャリア形成に用いられます。

図1「スポンサーシップにおけるスポンサーのミッション」

出典:デロイトトーマツ

・スポンサーに引き上げてもらうということ

私は前職でも現職でも上司に恵まれました。

スポンサーシップ制度はありませんでしたが、後からスポンサーシップの概念を学ぶと非常に近いものだったと思います。

仕事を教えてもらえたことは勿論ですが、部下としてキャリアにおいて一番ありがたかったことは、自分が想像し得ない道筋を示してもらって、引き上げてもらえたことでした。

私は特に今の会社へ転職するまで、

長期的なキャリアの組み立て方を具体的に意識していませんでした。

なんとなく行きたい方向はあるけど、一旦気が赴くままに進んでいってみよう、という感覚です。

ただ、自分に実力があっても、自分1人の力でタイトルを上げることはまずもって難しいです。

自分のアイディアがいいからといって採用されるとは限らないし、逆に若年だと潰されることもあります。

スポンサーとスポンシーという考え方において面白かったことは、その支援の仕方でした。

スポンサーは表立って、部下を評価したり、部下のアイディアを披露する場を設けてあげればいいという話ではありません。

むしろそのような行動は過度な肩入れに見えることもあります。

芽吹きそうなタネをいかに、社内の力関係・組織・妬みなどの雨風から、

それとなく守ってスクスクと成長させられるかということが重要でした。

スポンサーとスポンシーについて教えてくれた方も、「自分を引き上げてくれた社長に全然可愛がってもらっている感覚はなくて、むしろ厳しいと思っていた。今初めて振り返って話を聞いて、いかに間接的なやり方で支援を受けていたのかと気づく」と仰っていました。

自分がやるべき仕事を愚直に行うことは大前提としても、必ずしもそれでは成功できない。

自分が尊敬する人と職場を共にして、評価をされてきちんと引き上げてもらう。

運と縁も一定程度関わってきますが、機会をもらった時に臆さずに逃さないことが重要だと思います。

3. 資産の築き方:資産運用はできることからやるべき

お金が全てではありません。

でもお金が一定程度ないと、自分が実現したいことはできません。

現代社会で働いている女性は人生における信念ややりたい事が多様である方も多いからこそ、ただ稼ぐだけではなくて投資・金融・税金や資産の活用の仕方を基礎として学べぶことができれば、より可能性が広がります。

私はどれも不得意でした。未だに、苦手意識もあります(笑)。

私は法律が世の中のルールだから、社会というゲームを有利に進められるように法学部へ進学しました。

同様に、資本主義が是とされる世の中では、お金の稼ぎ方と増やし方を学ぶ必要があります。

・資産運用をするということ

預貯金では、年収をいくら稼いでも限界があるので、資産運用は便利です。

私は社会人 2年目から始めました。

当初分からなかったので色々な本を読みましたが、何冊か入門として面白かったものを紹介します。

・『父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え』(ジェイ・エル・コリンズ)

・『金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちのが教えてくれるお金の哲学』(ロバート・キヨサキ)

・『賢明なる投資家』(ベンジャミン・グレアム) ※若干難しい

・『バビロンの大富豪』(ジョージ・S・クレイソン)

どれも有名な本ですが、いきなり応用編へはいけないので基礎から始めた方が賢明です。

(2〜4はそれなりに古いので、2016年に原書が出版されている1が入りやすいとは思います。)

私の周りでそれなりに稼いでいる女性の友人は多数いますが、資産を運用している方は案外少ないように思います。

一方で男性で学生時代から投資している友人はたくさんいました。

一概に言えないですが、STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics = 理数工学系)の女子学生が少ないように、

男性が資産や不動産を管理することが当たり前だったからこそ、資産運用に対してどうしても苦手意識が強い女性が多いのかもしれません。

資産運用の方法は様々にあるので、個々人それぞれ許容できるリスクの度合いに応じた運用をすればいいと思います。

保険・不動産・債権・金・企業投資なのか、はたまたその額も調整が可能だと思います。

・経済的自由は人生の選択の自由をもたらす

社会人になってすぐ、学生時代の同級生から両親が離婚したという話を聞くことが増えました。

「10年ほど離婚はしたかったけど、自分は専業主婦だったから子供を養えないと思って社会人になるまで待った」「社会人として自立をしてくれたら、自分1人分ぐらいは賄えるから離婚できるようになった」という理由です。

私の周囲の友人の親は世代的にも専業主婦である事が多いですが、母親から「専業主婦になった方がいい」と強く勧められている女性はほとんど聞きません。

それは必ずしも母親たちが後悔しているからではなく、特にこれからの時代、先進国では ①生活コストが数十年前に比べて上昇し、②寿命・経済・キャリアパスが予測不能になる中で、変化への耐性を持っておく為には経済的な自立が不可欠である、からです。

・コロナでの女性の失業率と自殺率

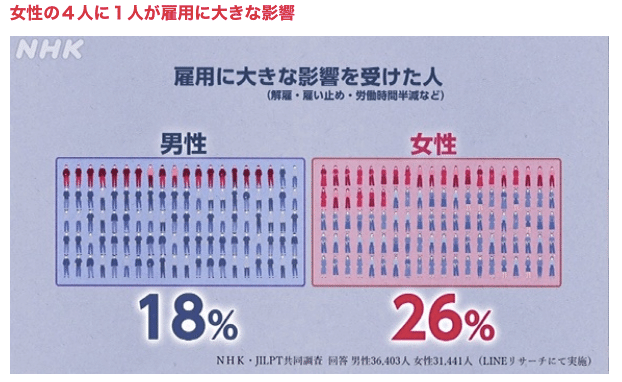

昨年12月にNHKスペシャル『コロナ危機 女性に今何が』という番組を見ました。

女性活躍が徐々に進んでいると言っても、総数の7割は非正規雇用という雇用形態です。

コロナ禍で失業した人数は、男性が32万人に対して、女性は2倍以上の74万人でした。

また、労働時間半減などの影響を受けた方を含めると働く女性の4人に1人が影響を受けています。

私の友人でも複数名、飛行機のキャビンアテンダントとして就業していて影響を受けている方がいました。

また、2020年における総自殺者数は2万1,077人(暫定値)。男性は前年よりも26人減少した一方、逆に女性は2019年比で934人増加し、13%の増加率となりました。

雇用への影響と同時に、家庭内の問題も多く報道されています。

変化があった時に少しでも踏ん張れるように準備しておく為にはキャリアの自立と経済的な自立をできるように備えておく必要があると思います。

4. 終わりに:自分の教訓を伝えることの重要性

日本では1986年に雇用機会均等法が制定されました。

それまでも女性は働いていましたが、事務職や非正規雇用が中心だったのでいわゆる総合職のような女性活躍がようやく始まったのは現在の50〜60代女性の世代です。

当時、パイオニアとして女性たちが面した状況に比べれば、

現在の20〜30代女性は比較的恵まれた環境にいますが、平等への道のりは未だに長いです。

私たちが苦労している経験やぶつかっている壁を下の世代の女性には残したくないと切に願います。

職場での女性の扱われ方・男女同一賃金・自由に人生を選択するために経済的に自立するということ、いずれも重要な要素だと思っています。

・社会の当たり前が「女性」を作り出す

最近、哲学者兼作家のシモーヌ・ド・ボーヴォワール氏の『第二の性』を読みました。

同書からの有名な言葉で「人は女に生まれるのではない、女になるのだ。」というものがあります。

学生時代に聞いていた言葉ではありましたが、最近初めて意味を理解しました。

女性は産まれた瞬間から先天的に”女”としての所作・考え方・生き方が備わっているものではなく、後天的に”社会に晒されて”一般的な"女"とは何なのか、その期待されている役割を学び”女になる”というのです。

社会の当たり前は人によって作られます。

企業においては、上司と部下、先輩と後輩、あるいは同僚同士が互いに相談ができるような環境が整う事が理想と言えます。

定期的な1on 1ミーティングや、中長期的なキャリア形成に関する相談をできる場を設ける事もその1つの方法です。

少しでも社会の当たり前を、誰にとっても自己実現しやすい社会にして、

後世に渡しましょう。

【参考】

・「女性活躍推進」の先に見えてくるものは(デロイトトーマツ)

・NHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」 データ集

・「第二の性」(シモーヌ・ド・ボーヴォワール、1949年)

<著者プロフィール>

斉藤 桃

慶應義塾大学 法学部卒。三菱商事株式会社を経て、外資系ベンチャー企業へ就職。幼少期にドイツ・アメリカで育ち、学生時代はカナダへ留学。

女性のキャリアや社会問題、ジェンダー問題など、多岐にわたって執筆。

趣味は読書とテニス。東京在住。

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。