【レポート】先進ベンチャーのOKR運用〜株式会社MUGENUP様〜

2022年2月17日に、ハイマネージャー主催「OKR勉強会〜先進ベンチャーから学ぶ ”成果の質” を高めるOKR運用〜」を開催しました。

「日本ではOKRの具体的な事例がなかなかない...」

「導入したいと思っても、事例がないと不安...」

「導入していても自分達のやり方があっているのか分からない...」

そんな声にお答えして、OKRを実際に運用されている企業さまをお招きして、定期的にOKR勉強会を開催しています。

このレポートでは、株式会社MUGENUP執行役員 経営戦略部長の小澤 哲也さんより、OKRの導入プロセスや運用のポイントについてお話しいただきました。

幅広く複数の事業を行っていることがOKR導入のきっかけに

株式会社MUGENUPの小澤と申します。本日はよろしくお願いいたします。

まずは私の紹介をして、その後にMUGENUPという会社の紹介、その後にOKRの事例の紹介、という順番でお話ししたいと思っております。

私はMUGENUPという会社で執行役員をしております。私は2年前に入社をしまして、経営企画の組織を立ち上げまして、昨年の6月から現在の執行役員のポジションに就いております。

現在は会社の戦略策定から経営管理や事業管理、あとは現場にも入っておりまして、既存事業のテコ入れを行ったり、新たな事業の立ち上げの支援をしておりまして、全方位的にいろいろな役割を担っております。

続いて弊社の紹介に移ります。弊社は「創るを創る」というミッションを掲げています。

「創る」ことに関わるあらゆる人に貢献していきたいということで、自ら「創る」だけでなく、創る「技術」であったり「場」であったり「教育」であったりと、あらゆる形で「創る」に貢献していこうという、壮大なミッションを掲げている会社でございます。

創業が2011年で、今年で11期、従業員は240名の会社でございます。

「創るを創る」というミッションを実現するために、現在ではイラスト、3DCG、広告映像の制作や、ソリューションサービスなどクリエイティブ領域で事業を展開しております。

このような形で、幅広く事業を展開していることが、OKRを導入するきっかけでもありました。

メンバー1人ひとりの頑張りを目標達成に結びつけていく

今回大きく4点お伝えしたい内容があります。

まずは「なぜOKRを導入したのか」その背景と狙いについてです。そして、その狙いを実現していくためにどう進めていったのか、導入した後にどのような効果が得られどんな課題があるのか。そしていちサイクルを回して、どんな学びを得て次にどう生かしていくのか、といったところを紹介したいと思います。

まずは、OKRを導入した背景についてです。

弊社の基幹事業は、高度な分業制作体制と4万人超の登録クリエイターの掛け合わせによる高品質・大量生産を強みとしたイラストや3DCGの制作事業です。

この事業の主戦場は、この10年で非常に伸びたソーシャルゲーム業界であり、市場の急成長とともに事業が急拡大した背景があります。

しかし、ここ2~3年で市場の成長が鈍化・停滞してきており、弊社が更なる成長をしていくためにも、会社の戦略とその実行力が試されるフェーズになっております。

そこで特に問題意識として持っていたのが「組織の実行力が低いよね」ということでした。

この実行力を高めるために、いろんな手段があると思います。例えば、どんな人でも一定のパフォーマンスを出せるようにマニュアル化・仕組み化を図るということもあるとは思いますが、

我々が着手したのは、メンバー1人ひとりの頑張りや努力を目標達成に結びつけていく・無駄にはさせない、ということでした。

会社がどこに向かっていくのか、どんな状態を目指しているのか、組織のなかでどんな行動をすると評価されるのか。そういったところが不明確で、かつ、それぞれの事業ごとに評価基準がバラバラな状況で、会社がひとつにまとまっていない、という背景がありました。

これは私が考えた、組織の実行力を一側面から捉えた方程式なんですが、組織の実行力は「個々の発揮能力」と「ベクトルの集中度」に要素分解できるのではないかと。さらに分解すると、個々の発揮能力は「ポテンシャル」と「発揮度合」、つまり個人の潜在能力がどれだけあって、それはどのくらい顕在化されているか、となると思います。ベクトルの集中度は、個人のベクトルを会社のベクトルに合わせていくことと、集団としてそれを束にしていかなければいけない、つまり個人と集団の合計と、その集中度の掛け算になるんじゃないかと。

そして我々は「ベクトルの集中度」を高めるためのひとつの打ち手として、OKRを導入しました。

個人が会社と同じ方向を向くために実際に行ったこととしては、まずミッション・ビジョン・バリューを再定義しました。会社の存在意義だったり、どんな状態を目指すのかを定義しました。

ただ、ミッション・ビジョンは長期的な目指す姿であるため、「足元でどの方向を向けばいいのか」の解像度が低くなってしまうので、その解像度を高めるために、OKRという仕組みを導入しました。

そしてOKRの実行性を高めるために、CFR(Conversation・Feedback・Recognition)の仕組みを導入しました。

弊社では、これらの仕組みを浸透しやすくするために「OK!コーチ」制度と名づけて展開しました。

メンバー1人ひとりに丁寧に熱量を伝える

では実際にどうやっていったのか、というところに移っていきたいと思います。

まずOKRを導入する際に障壁になるだろうと想定したのは、マネジメントの手法が変化することへの抵抗がかなりあるんじゃないかと。その結果、仕組みとして定着せず形骸化するんじゃないかと。そういった障壁を考えていました。

これらの障壁に対して、複数の対応策を取りました。

まず「直接熱量を示す」というもの。そして徹底的に実行度合いをモニタリングしフィードバックしていくというもの。それからOKRを人事評価に盛り込むことで、半ば強制的に意識をさせたと。それからゆっくり段階的に展開をしていくこと。いわゆるスモールスタートですね。最後に経営陣と現場をつなぐミドルマネジメント層を育成して、OKRの必要性や意義を理解してもらい、そこからも更なる現場への浸透を促すことを狙いました。

その中で最も重要だと思うのは「直接熱量を示す」ことです。

実際に弊社の具体例ですと、OKRを導入する対象となるメンバーを少人数のグループに分け、私がグループ毎に順次説明会を行いました。また、実際にOKRを立ててもらった時にはすべてのOKRに目を通して、1人ひとりに「よりよくするためにはどうしたらいいか?」「こういう視点で考えたらどうか?」といったコーチング型の指導・フィードバックを初回の1-2サイクルは丁寧にやっていきました。

これによって、この新しい制度への理解を促すだけでなく、この制度への熱量を示せたのではないかと思います。

生まれ始めたOKRの効果

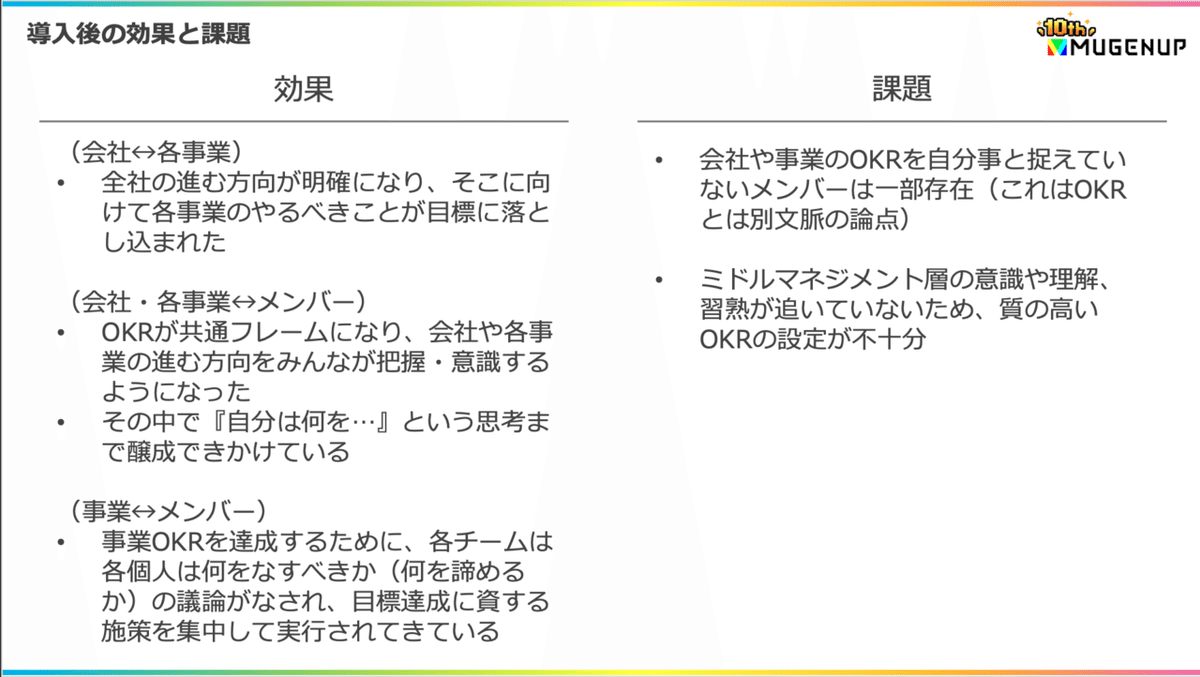

次に実際に導入した結果どうだったかというところです。

まずは会社と事業部長のレイヤーにおいては、会社全体のOKRを設定することによって、各事業部長に対して全体の方向性を具体的に示すことができ、またそれにより各事業部のやるべきことが明確になった、という効果がありました。

次に各事業部とメンバー間の関係ですと、OKRが会社の共通フレームとなって、会社・事業の方向性をメンバー1人ひとりが把握・意識するようになりました。実際にメンバー間の普段の会話のなかでも、自身が所属する部署に関してだけでなく、会社や他事業の方向性に関する会話も積極的になされている状態になったかなと思います。

そしてさらに、その会社や事業の動きの中で『自分は何をしなければいけないか』という思考が醸成されてきているという状況です。

事業という括りで見た時には、事業のOKRを達成するために各チーム・各個人が何をなすべきか、そして何をやらなくていいのか、という議論が現場レベルでなされるようになって、目標達成に資するような施策や活動をまずは吟味・選択したうえで、集中して実行されてきています。

現状の課題として最も感じているのは、ミドルマネジメント層が、OKRをやる理由や仕組みへの理解と使いこなしていくための習熟が十分に追いついていないことです。そのため、まだ並走しながらテコ入れをしていく必要があります。

得た学びとこれからの計画

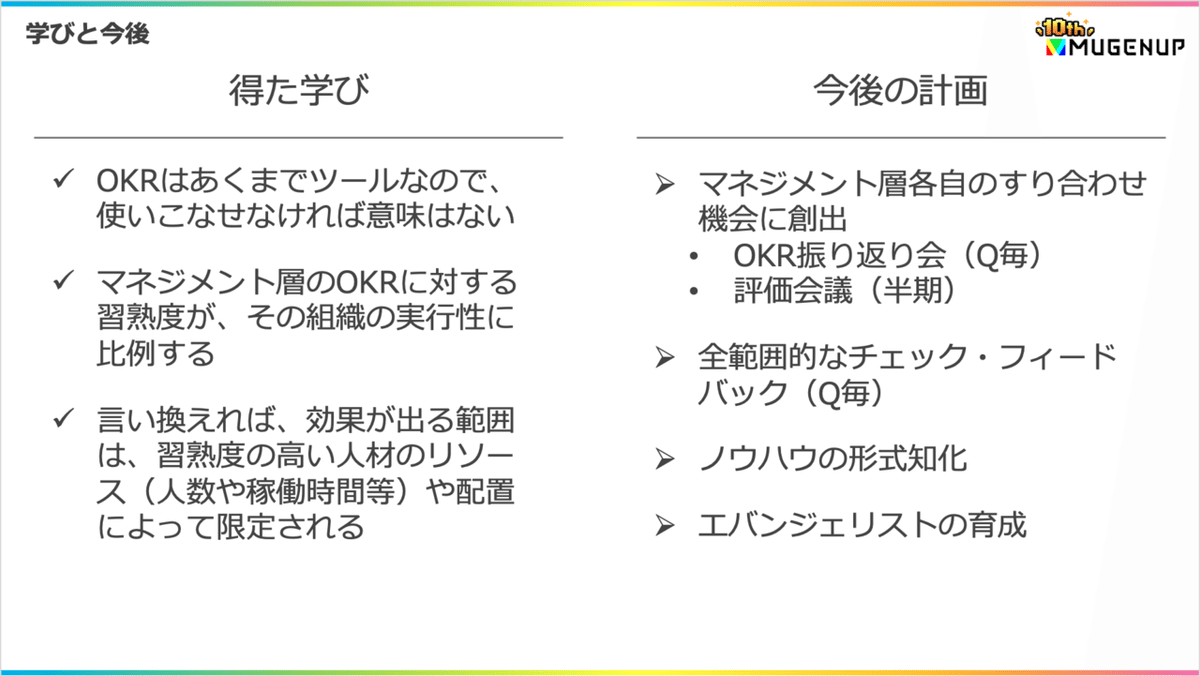

得た学びとしては、先ほどの課題にもつながるところですが、OKRはあくまで「ツール」なので、使いこなせなければ効果は得られないということ。

そして、マネジメント層のOKRに対する習熟度が、組織の実行性に比例するということ。逆に言い換えれば、OKR導入の効果が出る範囲は、習熟度の高い人材のリソースや配置によって限定的に規定されるなと。

そのため今後の計画としては、引き続きになりますがマネジメント層がOKRの理解を深められる機会を創出していくことをやっていきたいと思っております。加えて、全メンバーのOKRを1人ひとりフィードバックしていくことも継続的にやっていかなければいけないかなと思っています。

あとはこれらの持続的な活動のスピードをあげ範囲を広げるために、OKRの習熟度が高い人材を増やすことが必要です。現状弊社の中にはまだ少数しかいないので、私達が持っているノウハウを形式知化していき、エバンジェリストのような人材を育成していこうと考えています。

最後に、1年やって目指している状態の片鱗が見えてきたのが、弊社の状況でございます。本日このような貴重な機会をいただいたので、皆さんと意見交換をして、弊社においてもさらなる可能性や施策を見つけていきたいと思っております。