"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第3章〈4〉

<土山しげる先生との出会いと想い出〜”職業物”"グルメ"漫画への原点>

都立大学時代、決して忘れることのできない出会いのまず一つ目は、土山しげる先生とのそれである。

最初のきっかけがどうだったか、不覚にもまったく記憶にない。

どこかの出版社のパーティで知り合ったか、編集者のどなたかが紹介してくださったか、そのどちらかではなかったかと思う。

ただ、土山先生の御名前自体は、雁屋哲先生と組まれた『UFO戦士ダイアポロン』を読んでいたので知ってはいた。

ずっと昔から知っているというか、既にかなり長い付き合いを経た先輩というか、そんな感じを抱かせる人だった。

自分のような後輩に対しても、いっさい偉ぶることなく、完全に対等な距離感で、あくまでも礼儀正しく接してくださった。

寛大な心と比例して、躰のほうも、大学時代まで柔道をやられていたとかで、とてつもなく大きかった。(“ジャンボ”というニックネームがあったことを、後年知ることになる)

望月三起也先生のアシスタント出身ということで、あの『ワイルド7』のヘボピーのモデルではないかと思ったりしたこともあった。

(結局、真偽は訊かずじまいだったけれど……)

土山先生との最初の仕事は、漫画雑誌ではなく、大人向けの一般月刊誌での連載『ユキが舞う』が最初だった。

(この雑誌は、親雑誌があの「週刊実話」で、その姉妹誌にあたるものだったと記憶している。ゆえに、いわゆる裏社会に詳しい編集者さん達が多く、いろいろと聞かせてもらった"香ばしい"エピソードは、漫画以上に面白かった!)

どんな雑誌であろうが、まだ麻雀漫画の原作でしか食えていない身、仕事さえあれば、すべて修行だと思って、すぐさま引き受けていた時期だ。

加えて、土山先生のような先輩漫画家と組めるということが、何よりも嬉しかった。

当時、土山先生も東急東横線沿線に仕事場を構えられていたし、担当編集者の方も学芸大学に住まわれていて、自分も含め、三者が、いわば”御近所”だった。

それだけに打ち合わせもしやすく、なおかつ午後からとか夕方からとかではなく、午前中からという、業界では珍しい時間帯に行うことが多かった。

(編集者氏は通勤があるので当然だが、土山先生も自分も、その頃から割と早起きだったのだ)

午前10時か11時くらいに、都立大学や学芸大学の喫茶店に集合して、昼頃までに終了するのが常だった。

編集者氏が帰られてからも、土山先生と二人で、ランチを食べながら、打ち合わせを続けた。

といっても、実際の仕事の話をすることはほとんどなく、あれやこれやと雑談をするのが楽しみだった。

(後に、御自宅にまで招いていただき、美人の奥様の手料理まで御馳走していただくことになる。その節は本当に本当にありがとうございました!!)

都立大学や学芸大学で打ち合わせを重ねているわけなので、本来であれば、スタジオ・シップのグループやたなか先輩のグループと、どこかで交わっていても不思議ではなかったが、午後の早い時間にすべて終了してしまうため、そういう”邂逅”は起きなかったわけだ。

(今から思うと、少し残念な気もする)

土山先生は座談の名手でもあり、漫画業界の裏話から、どこの店の何が美味しいといったグルメ話まで、話題には事欠かなかった。

一度として怒った顔は見たことがなく、常に笑顔で、時に、

「はっはっはっはっ!」

と、まさに漫画のキャラクターのように豪快に大笑されるのがトレードマークだった。

そして、雑談の中からも、編集者氏との付き合い方や、プロとしての仕事の対する姿勢など、はっきりと教授されたわけではないが、さりげなく学ばせてもらうことができた。

土山先生御自身も、後に独自に開拓される”食”シリーズにはまだ開眼されておらず、しかし確実に人気のとれる安定した作家として、漫画界にその名を知らしめる途上を進まれているところだった。

(そういえば、土山先生は、御一緒させていただいた銀座のクラブやキャバクラでも、その押し出しの良さもあってモテモテだったが、超愛妻家でいらっしゃって、それがまた女性達にも人気がある所以だった)

もう少し後のことになるのだが、この土山先生との関係が、『漫画ゴラク』での仕事へと繋がっていく。

今はもう存在しない雑誌だが、隔週で刊行されていた『別冊漫画ゴラク』で土山先生が描かれることになり、コンビを組む原作者として、自分を指名してくださったのだ。

土山先生とは、役者物の『猛き花道』、漢方医物の『医候』と、いわゆる”職業物”を連続して作ることになり、ずいぶんと勉強させてもらった。

(他にも、『売王〈バイキング〉』等でも組ませていただいたが、はっきり自分の原作者としての力量不足で、それなりのヒット作まで繋げられなかったのが申し訳ない限りである)

それらの連載が下地となって、『週刊漫画ゴラク』で『弁護士・綾小路春彦』(作画・那須輝一郎)という、初の週刊誌連載を得ることにもなる。

(この作品については、初の週刊誌連載で飛躍的に年収をアップさせてくれ、プラス映像業界と関わる最初の機会になったそれでもあったので、改めて後述したい。ただ、長期連載となったにも関わらず、一度も那須先生とはお会いする機会がなかったのが残念である)

さらに後年、何らかのプロフェッショナルを主人公にした作品は、自分の得意分野の一つとなったのだが、その原点は、土山先生との一連の作品にある。

一番最初にその方向性の橋渡し役となってくださった土山先生には、いくら感謝しても足りないくらいである。

まだまだ超御多忙だったにもかかわらず、若くして亡くなられた土山先生に、改めて心より御礼申し上げるとともに、謹んで哀悼の意を捧げたい。

だが、今も、土山先生のこんな声が聴こえてくるのである。

「いやあ、またまた料理の美味い店を見つけちゃいましてね。ちょっと遠いんですけど、取材がてら食べに行っちゃおうかなと。漫画家って、いい商売ですよねえ。はっはっはっはっ!」

あの大きな躰と大きな笑顔と大きな笑い声とともに。

だから、さよならは言いませんよ、土山先生!!

そんなわけで……。

土山先生の胸を借りて、ようやく麻雀漫画以外の原作も書けるようになったことで、ほんの少しずつではあるが、

(なんとかギリギリ、漫画原作者で食っていけるかもしれないなあ……)

と自信めいたものが育ちつつあった。

が、自分ではなろうとも思っていなかったし、もちろんなれるとも思っていなかった職業だったので、どこかプロ意識には欠けていた。

善くも悪くも、”趣味”の延長という感覚が拭えなかったのだ。

(実は、それは、今現在もそうなのだが)

パイオニアである梶原一騎先生が、

「漫画の原作という仕事は、職業としてではなく、”現象”として捉えていた」

というニュアンスのことをおっしゃっているし、幼い頃からリスペクトしている石ノ森章太郎先生も、

「漫画を描くということは、仕事ではなく、趣味のような感じだった」

と、やはりそのような内容のことを話されているが、自分も”職業意識”という点では、ひじょうに希薄だったのだ。

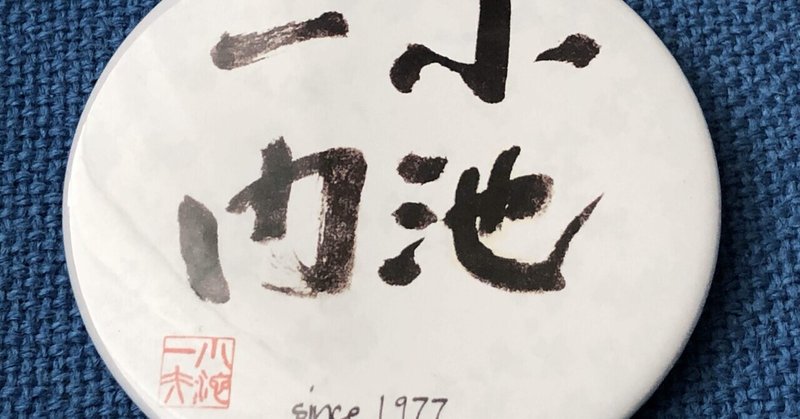

その点、小池先生は、劇画の原作者であることを、明確に”職業”として意識され、徹底したプロフェッショナルとして邁進されていた。

「梶原一騎先生は偉大な”小説家”、僕は”劇画原作者第一号”だ」

と、よく話されていたことからも、その意識の高さがうかがえる。

ゆえに、それまでは”一雄”であったペンネームを、一生を劇画の夫として過ごすという意味から、”一夫”に改名までされていた。

さらに、”劇画いのち”と大書された角棒を持たれて、社屋の中を回られるようなこともあった。

また、あまりにも村塾生の作品の出来が不甲斐ないと、その原稿を目の前で破ったりもされていた。

そんな凄い師匠の弟子のハシクレでありながら、そして、なんとか漫画の原作で食えるようになるまで育ててもらいながら、自分という男は、生来の性格のせいか、どこかのほほんと、相変わらず都立大学界隈で風に吹かれたような生活を続けていくのである。

そして……。

土山先生との仕事を続ける中で、そこそこの原稿料が入るようになり、ついに風呂無し六畳間からは脱出し、晴れてバスルーム付きのアパートへと転居できるようになる。

その"安定年収"へのきっかけとなったのが、二つ目の出会い……猿渡哲也先生とのそれである。

〈続く〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?