EQを高める:ネガティブ感情に負けない人間力

EQという言葉を聞いたことがあると思います。「こころの知能指数」と呼んだりします。言い換えれば人間力です。

EQは工夫次第でどんどん高めることが出来ます。そして毎日の生活の中で取り組むことが出来ます。

今、自分の感情に振り回されたり囚われすぎて辛くなっている人が多いです。こうした方には特にEQを高めることをお勧めします。

今回は、EQとは何か、その効用と、EQを高める方法を5つご紹介いたします。

1.EQとは何か?

①言葉の定義とEQの構成要素

EQとは「emotional intelligence quotient」の省略で、こころの知能指数と呼ばれます。

「心の知能指数(英: emotional intelligence quotient、EQ)は、心の知能 (英: emotional intelligence、EI) を測定する指標である。心の知能とは、自己や他者の感情を知覚し、また自分の感情をコントロールする知能を指す

内容は、

自己認識

自己管理(感情)

社会的認識

対人スキル

自己動機づけ

の5テーマです。

自分の考え方を自分で把握していて、自分の感情をコントロールし、周囲に対する共感的な見方と対人コミュニケーションスキル、そして物事に対して意欲的に取り組める状態です。

つまり、人として成熟し人生に柔軟に対応できるためのスキル、「人間力」といえるでしょう。

②EQが高い人はどんな人か

EQが高い人とは、以下のような状態にあります。

まず、自分で自分の感情を理解しています。ただ「喜んでいる」「怒っている」を理解するだけでなく、その感情が自分の行動にどのように影響するかまで把握しています。また自分の強みと弱みが分かっていて、それに基づいた行動が出来ます。自分を知っているので過剰な自己卑下も自信も持ちません。現実的な自己評価が出来ています。

そして感情のコントロールが出来ます。自分の感情を認識した上でそれに飲み込まれることがありません。感情をコントロールできることでメンタルの安定性が高く、周囲や環境の変化にも柔軟に対応することが出来ます。

また、他者に対する共感力が高いです。他者の感情を理解し、寄り添うことで適切な反応と関係性を保てます。共感力は多対一に広がることで社会的な状況把握力となります。皆にとって最適な解は何か、という視点を持つことが出来ます。

更に、対人コミュニケーションスキルに優れています。先ほどの他者に共感するだけでなく、自分の感情や状況を適切に他者に伝えることができます。

周囲の状況や個々人の感情をくみ取れるため、イザコザが起きた時に建設的で冷静な対処が出来ます。

最後は動機づけです。自分の「やりたい!」を活かした目標を持ち、それに向かって努力を続けることが出来ます。自分の内側から起きるやる気、つまり「内発的動機づけ」が高いため、困難な状況に遭遇しても前向きに対処出来ます。結果よりどちらかといえばプロセス重視のため、やりがいを感じる度合いも高いです。

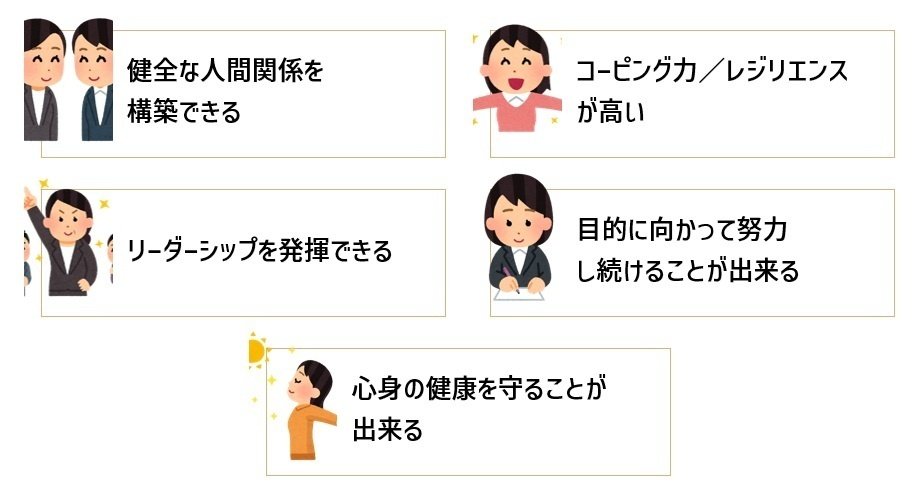

③EQが高いことによるメリットとは

見ていただいたようにEQが高い状態の人は、メンタルが安定していて周囲をよく見て柔軟に対応しつつ自分の軸を持って成長し続ける状態にあることがお分かりになったと思います。

こうした特性は、生活上様々なメリットをもたらします。

まずは健全な人間関係を構築できることです。

そして自分自身のストレスを管理する能力が高く、落ち込んでも回復する力があります。

周囲と協業し目的へ向かって進むことが出来るため、様々な場面でリーダーシップを発揮するでしょう。

自分の強みと弱みを知り、目的に向かって努力し続けることが出来るので、大人になっても成長し続けます。また、そういう自分に対する満足度も高いです。

何より心身の健康を守ることが出来ます。メンタル上のストレスは心だけでなく身体の健康にも悪い影響を及ぼしますが、EQが高い人はストレスへの対処能力と回復力が高いのでストレスを長く引っ張り続けません。

EQ、というと、限定された何かに対するスキルのように感じていた方もいるかもしれませんが、人生全体を底上げしてくれるような「人としてのスキル」そのものといえるでしょう。

それでは実際にどのようにEQを高めていけるのか、を見ていきましょう。

2.EQを高める方法①:感情の動きを知る

①自分の感情の発生→消滅までの流れを知る

感情は、どんなものでもいつか必ず消滅します。ただし発生時にあまりに強いショックを受けてしまうと、その印象が強すぎて永遠に消えてくれないような錯覚を起こしてしまいます。

例え話としては大きすぎるかもしれませんが、家族が亡くなった場合。

これ以上ないショックと悲しみと喪失感です。自分の時間もそこで止まってしまったかのように感じるでしょう。

しかし、時間はかかりますがここから回復していく力を人は持っています。亡くなった直後に感じた衝撃は強く残っていますが、悲しみの度合いや種類は時と共に変化します。勿論大事な人が亡くなったことを「良い経験だ」などと思うことは出来ませんしする必要もないですが、その経験は経験として、通常の生活に戻っていくことが出来ます。

最大の事件ですらそうなのですから、日常的に感じる喜怒哀楽はもっと確実に変化して消滅するものだ、と思いませんか?

『今の感情は永遠固定ではない』と知ること、そして自分の感情がどうやって低減していくのか、の流れを知ることが重要です。

そのためには、何かはっきりした感情、出来れば自分にとってネガティブな感情を感じた時は、その感情を俯瞰し観察しましょう。

✅感情が強い時一緒に痛みを感じる身体の部位はどこか

✅周りは見えているか、呼吸は浅いか深いか

✅1分後、3分後、5分後に、身体の感覚や呼吸はどう変化しているか

✅感覚が落ち着いてきた時、何を考えているか

をチェックしましょう。

私が良くやるのは「実況中継」です。スポーツの実況アナウンサーのように、自分の頭の中や身体の変化を実況します。気持ちが収まると気づけば感情から離れて日常サイクルに戻っています。

②感情を言語化する

自分の感情を知るために必要なのは言語化、つまり言葉で表すことです。

気持ちを的確に言葉で表すことって、実はほとんどできていません。

瞬間的に『ムカつく』『ウザイ』『めんどい』のような言葉が浮かぶことがありますが、これは言語化とは言いません。悲鳴や怒声のようなオノマトペに近いです。

自分が感じている感情は何か

それはどのように自分を苦しめているのか

その中で何が一番辛いのか

何があれば自分は楽になれるのか

今の状況をどうしたいと思っているのか

を、言葉を使って表現しましょう。

言語化する作業の中で自分自身と何度も向き合います。それによって感情に飲み込まれずにすみます。

③悩みに繋がりやすい感情の発露のきっかけは?

感情は喜怒哀楽、色んな種類があります。他にも恥、孤独、喪失感、焦り、諦め、無力感などもあるでしょう。

自分がどの感情を感じた時が一番悩みやすいか、も、人それぞれです。

悲しみに対処する自信はあるけれど、怒りを感じると自分は手が付けられなくなる、だから出来ればあまり怒りを感じたくない、と思ったりします。

自分が一番振り回されやすい感情は何か、を特定しましょう。

今現在、または直近で抱えていた悩みを全部書き出してみると、共通点があるはずです。それはおそらくあなたにとって危険な感情です。

その感情を特定出来たら、感情が発生するきっかけ、トリガーは何か考えてみましょう。

3.EQを高める方法②:感情の扱い方を考える

①リラクゼーションで心に余裕を作る

自分にとってストレスになる感情を抱えている時は、全ての神経がそこに集中するため心にも思考にも、場合によっては身体的にも余裕がなくなります。

感情だけに集中しすぎているせいなのに、集中しないことではなくその原因や関係者を責めたり、感情に囚われている自分を責めたりしてしまいませんか?

一つの感情に集中している時は、その感情をどうにかしよう、とするのではなく、リラクゼーションを取り入れることで余裕を作りましょう。

✅深呼吸→血圧が下がって血流が正常化し、思考力が回復する

✅ゆったりした音楽を聴く→心拍数が下がる

✅ぬいぐるみやタオルなど、柔らかいものを触る→オキシトシンが分泌されて幸福感が生まれる

一見感情そのものとは関係ないですが、身体面から余裕作りを進めることで感情だけに支配される状態から脱することが出来ます。

②リフレーミングで見方を変える

感情に囚われすぎている時は、物事の一つの側面しか見えていないから、ということもあります。

リフレーミングとは「枠組みをを変える」こと、つまり違う側面にも目を当てることです。

例えば「Aさんから『○○早くしてね』と言われて腹が立った」とします。

自分としては他の仕事も抱える中で頑張って進めているのに、その状況も知らずに勝手なことを言うな! とばかり考えていては、怒りから離れることは出来ません。

✅○日までに、と言われているんだから焦らなくて大丈夫

✅予定が変わったのに伝え忘れているのかもしれない

✅他の優先業務があることをAさんに伝えて相談してみよう

と考えることで、自分の努力も否定せず、Aさんの事情をくみ取ることも出来るかもしれません。

リフレーミングで大切なのは「二者択一」「A→Bに変える」ことではありません。

「どっちもあり」で「視野を広げる」ことです。

③感情のトリガーに対する解決志向を持つ

先ほどお話した「自分の悩みに繋がりやすい感情を引き起こすトリガー」についての続きになります。

例えば特定の言葉を聞くと頭にカーっと血が上ってどうしようも無くなる、と仮定します。

言葉を耳にしない、というのは無理があります。引きこもるしかなくなります。

避けるのではなく、その言葉の意味を都度考える習慣をつけたり、「それって○○ってこと?」と、自分のトリガーにはならない言葉で言い換えて相手に確認したりします。

その繰り返しで、トリガーがトリガーではなくなります。

解決志向とは、原因追及の反対のベクトルを持つ解決方法です。

『この先どうする?』を優先した姿勢です。

ネガティブ感情のトリガーに遭遇したとき、「その後どう対応しよう」という考え方を持ちましょう。

4.EQを高める方法③:周囲を見る

①相手の表情、姿勢、ジェスチャーに注意を払う

いわゆる「非言語情報」を重視する習慣を作りましょう。

人のコミュニケーションは、2割が言語、8割が非言語と言われています。

「目は口ほどに物を言う」ということわざがありますが、目線だけでなく声のトーン、大きさ、話している時の仕草、自分との距離、姿勢、何か他のことをやっていないか、などからも相手の考えに対する情報を得ることが出来ます。

しっかり向き合って目と目を見て話していれば、相手が今の話題に集中していることがわかります。

逆に適当な相づちを打ちながらたまにスマホや時計を気にしていれば、他に気になることがあると伝わってきます。

②周囲の反応に対し、どう対応する?

自分が相手の状態を読み取ったり共感しようとするだけでなく、同じことを相手も自分に対してしてくれていることを認識しましょう。

もちろんお互い事情や興味関心は違うので、常に同程度とはいかないかもしれません。それでも今関わって話し合いをしているということは、相手もこちらに対し共感を示してくれていると言えます。

そうした他者に対し、自分はどう対応するでしょうか。

✅滅多に会わない人だから適当に対応する

✅聞いてくれて嬉しい、もっと話を盛り上げよう

✅この話題のどこに興味があるのだろうか? こちらも相手に関心を持とう

どれにしなければいけない、ということはありません。

しかし、EQが高い人はどうするのか、という視点で考えた場合、どうすればいいでしょうか?

③他者が感情に囚われていたらどうする?

自分がネガティブ感情に囚われることがあるのと同様に、他の人が自分と一緒にいるときに同じような状況に陥ることもあり得ますよね。

それを察知したときに、どう対応するか、を考えましょう。

ポイントは「その場・その人・その状況」によって異なる、ということです。

不安で仕方が無い人に「大丈夫だよ!」と励ませば安心するケースと、不安について話したそうにしているならじっくり話を聞くことがいいケースと、他の話題を振らないでそっとしておくほうが助かる人など、様々です。

自分の流儀ではなく、相手にとって何が最善か、を考える習慣を作りましょう。

5.EQを高める方法④:モチベーションを管理する

①内発的動機づけを高める

モチベーションには、自分の興味関心や使命感を活用する「内発的動機づけ」と、ご褒美を目的にやる気を引き出す「外発的動機づけ」の2種類があります。

このうち、EQが高い人は「内発的動機づけ」によってやる気を引き出すことが上手です。

なぜ内発的動機づけが高いほうがEQが高いと言えるのでしょうか。

それは、EQが高い人は自分の認知傾向(ものの見方や考え方)や強み・弱み、ストレス反応や対処方法などをよく知っているからです。そのため、どうすれば自分がやる気になるのか、それが持続するのか、を把握しているからです。

外発的動機づけは、ご褒美だけを目的とした場合、それが取り下げられたり自分にとって価値が無くなった場合に動機も一緒に消滅してしまいます。緊急時には役に立ちますが、常に外から与えられるご褒美を目的にして努力を続けることは難しいでしょう。

内発的動機づけが高い人は、結果よりプロセスを重視します。取り組んでいること、その過程での創意工夫や学びに価値を置きます。

自分の内発的動機づけのトリガーは何か、を見極めましょう。

②感情に囚われているときでもやるべきことをやる方法を知る

ネガティブな感情に囚われてしまっている時、他のことを考えたり感じたりすることが出来なくなります。不安で仕方がない時に歓送迎会の企画をしてくれ、と言われてもポジティブに取り組むことは難しいでしょう。かといって不安が消えてからやろう、というのが無理な場合もあります。

感情に囚われている状態でもすべきことをするためには、最初に何から取り組むか、が重要です。

いきなり今自分が囚われている感情とは正反対の性質の感情を喚起させたり、思考をフル回転させなければ出来ないタスクに取り組むことは出来ません。

入り口として、頭や心を使わないものから始めましょう。

✅スケジュールを確認する

✅必要な情報を集める(本を借りる、インターネットで調べる、など)

✅関係者を集めて他の人たちの案を聞く(聞くだけでOK)

頭は使わなくても体が動き出すことで、思考が後からついてきてくれます。

まずは行動、しかも出来るだけ自分の頭を使わない行動からスタートしましょう。

③モチベーションを高められる目標を立てる

何かやることがあると、自然と気持ちがポジティブになります。やること、とは「やらなければいけない」よりも「やりたい!」が強いタスクです。

やらなければいけない感だけが強いとそれは義務感となり、メンタルに負担がかかります。

しかしそこに「やりたい」が重なると、義務感ではなく使命感に変わります。使命を持つことで人は自己価値を感じることが出来るようになります。

自己価値を高められる目標を持ちましょう。

100%他人のためも、100%自分のためも、どちらも使命感にはつながりにくいです。

自分の強みを活かし、興味関心のある分野で、達成すれば自分以外の人の役にも立つような目標は何でしょうか。

こうした目標を持つことで、目標に直接関係しない日々のタスクにも意欲的になります。

6.EQを高める方法⑤:対人スキルに活かす

①感情に囚われた経験を振り返る

自分が何かの感情に支配されていた経験を、その感情が収まった後でもう一度振り返ってみましょう。

なぜ囚われたのか、囚われた状態で何が出来て何が出来なかったのか、一番多く・強く浮かんだ言葉は何か、その時周囲は何をしてくれたか、自分はどう反応したか。

感情に支配された状態は、平常時とは違う対応をしていることがほとんどです。それは上述したように余裕がなくなっているからです。

そのような状態に陥ることはいつでも起こりえます。

重要なのは、次に同じような状態になった時どう対応すればいいのか、の対策を考えることです。

今回ついカッとなって家族にキツい言葉を投げつけてしまったことを後悔しているとしたら、一旦距離をとって感情が収まってから戻る、という方法もあるでしょう。あと○分待って、と周囲に伝えることも出来ます。

②感情に囚われた状態での自己開示

EQの高い人は、自分がネガティブな感情に支配されている時でも落ち着いて自己開示が出来ます。自己開示とは自分の思考や感情を第三者に伝えることです。特にネガティブな情報開示にこそ意味があります。

まず、最初に行った「感情の言語化」をここで活用出来ます。「ウザイ」とか「ムカつく」ではなく、何がどのように辛くてどうして欲しいと思っていてどうなることが自分にとって最善なのか、を、相手が理解できるように伝えます。

例えば、「頭来た」ではなく

「私は他にも業務を抱えていて、スケジュールや優先順位を考慮しながら作業を進めています。Aさんからのご依頼は予定通り完了させますから安心してください。それ以上早く仕上げろというなら、その理由を教えてください」

と伝えることで、具体的に相手に何をして欲しいのか、自分がどんな状態かを伝えることが出来ます。

苦情ではなく相談することが出来ます。

③EQが高いからこそ人に助けを求めることが出来る

人に頼ることが出来るのも、EQの効果の一つです。

EQが高い人は、自分の得手不得手やキャパシティを理解しています。そのため、自分には出来ないことや、自分以外の人にやってもらった方が効率的なものは何か、を判別することが出来ます。他者に依頼する理由が明確なので、頼ること自体に偏った罪悪感がありません。

結果として物事全体のスピードや品質を上げることになります。

ここでも言語化が大きく寄与します。

「無理だからやって」ではなく、

「○日までにAとBを終わらせないといけないんだけど、Bのうちの会議の設定と連絡をお願い出来るかな。今バタバタしてて、お返事のメールを確認する余裕が無くて困ってるんだ」

と後輩に頼ることが出来ます。頼まれた人も事情が分かれば「押し付けられた」とは思いません。

7.まとめ

✅EQとは人間力である

✅感情の動きは言語化で把握する

✅自分に余裕を作ることで感情をコントロールできる

✅他者への対応は、その時・その人・その状況で柔軟性を持つ

✅モチベーションは自分の内発的動機づけを分析する

✅EQが高い人こそ周囲に頼ることが出来る

IQ(知能指数)は持って生まれた身体の特徴のようなものですから、経験を積んでも変化することはありません。

しかしEQは、自分が日々物事に対してどう取り組むか、自分自身をどう理解して対処するか、を工夫し続けることでどんどん向上させることが出来ます。

それはひいては人生そのものを支える土台となるスキルの向上につながります。

目の前の悩みや問題を一つずつ対処していくことも大事ですが、EQを高めることで、「悩み化」する頻度を下げて、自分の強みを活かし、他者を頼ることで対応するスキルを上げることも出来るでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?