書評:大橋弘著『競争政策の経済学』 (経セミ2021年10・11月号、拡大版)

大橋弘[著]

『競争政策の経済学――人口減少・デジタル化・産業政策』

日本経済新聞出版、2021年、四六判、344ページ、税別2500円

評者:安達貴教(あだち・たかのり)

京都大学経営管理大学院准教授

1 本書の問題意識と概要

「競争政策」は、わが国の政策アリーナのレギュラー・プレーヤーとして完全に定着した感がある。コロナ禍の現下にあっては遥か遠い昔となってしまった2018年、公正取引委員会・競争政策研究センターが発表した「人材と競争政策に関する検討会 報告書」が、いわゆる「芸能人の独立問題」との関係で世間の耳目を集めた影響は無視できない。そもそも、その5年前の2013年初め、前年暮れの第2次安倍内閣の発足に伴う自民党内部での部会・政務調査会の人事改編に際し、それまでの「独占禁止法調査会」が「競争政策調査会」に名称が変更 [1] されたことでその布石は打たれ、さらに遡ること10年、当の競争政策研究センターが設立された(2003年)時に、「0本目の矢」が打ち放たれていたのかもしれない。

[注1] 塩崎恭久「『官僚統制型』の『業者行政』から『競争政策』へ! 日本再生のカギは『公正かつ自由な競争』の実現にある!」(『現代ビジネス』2013年1月23日)の冒頭部を参照。

本書は、需要者の自由な選択を保障するための競争環境が「人口減少とデジタル化によって揺るがされてはいないか」(300頁)という問題意識のもとで執筆されている。人口減少に伴う需要の縮小は、固定費用の無視できない産業を念頭に置けば、特に地方において、産業そのものの喪失を招きかねない。それが交通や金融などの公益性の高い産業であれば損失は甚大となる。ゆえに、企業が撤退せずに “stay on” するための経営戦略としての合併を許容するという方向性が求められよう。もう一方のデジタル化については、消費者や事業者が取り得る選択肢の拡大という多大な恩恵がもたらされたものの、その結果として、プラットフォーム運営企業にデータが集中し、それが、過度な市場支配力を生み出している。

そうした日本経済の現状を念頭に置く本書は、「寡占」という視点から、産業組織論の現状とその問題点の解説から始め(第Ⅰ部「市場支配力と産業組織論」)、公共調達、携帯電話、電力、再エネなど個別の産業に関わるトピックスの紹介を経て(第Ⅱ部「競争政策が注目する産業分野」)、第Ⅲ部「人口減少時代における競争政策」と第Ⅳ部「デジタル市場における競争政策」において、それぞれ、上記の人口減少とデジタル化の問題が論じられる。そうして、終章「ポストコロナ時代に求められる競争政策の視点」で、今後も見据えた総括が提示される。

2 本書の特徴

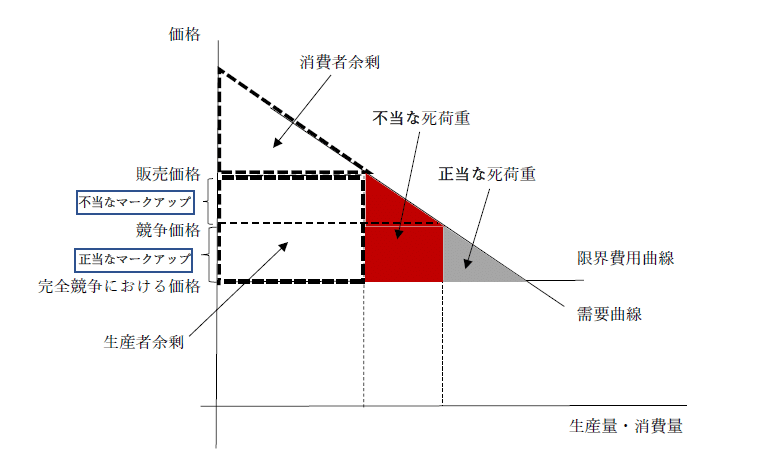

なかんずく本書の特徴は、こういった政策的な問題意識と学術研究の視点との結びつきを強固に感じ取ることのできる点にある。まず第Ⅰ部では、「販売価格と(限界)費用の差」であるマークアップは、製品差別化など、企業側の正当な努力で生じる「正当」な部分だけで構成されている場合は問題ないが、「不当」な市場支配力によって、それがない場合に比べて販売価格が上がる場合は、競争政策の観点から問題となることが指摘される。

この状況は以下の図1で表される(本書58頁を参照)[2]。実際の販売価格が、著者の言う競争価格(完全競争価格とは異なる概念であることに注意)と一致している状況では、不当なマークアップはゼロであり、したがって不当な死荷重も生じない。しかし、不完全競争下にある企業は単独で、あるいは共同で、その市場支配力(market power)を駆使し、各種の競争制限的(反競争的:anticompetitive)手段によって、不当なマークアップを獲得しようとする可能性がある。競争政策とは、「この不当なマークアップをゼロに留めておくための政策」ということになる。その経済理論的根拠は、販売価格が競争価格に近づくにつれ、生産者余剰(producer surplus:太点線の長方形部分)は減少していくものの、その減少分を埋め合わせる以上の消費者余剰(太点線の三角形部分)の増加が発生するからであり、その結果として、生産者余剰と消費者余剰の合計である社会余剰が上昇するからである。

[注2] ここでは、固定費用の無視できない産業を念頭に、限界費用が一定(平均費用は逓減)の場合を図示している。他方、本書58頁における図解では、「右上がりの供給曲線」が描かれている。

図1 「正当なマークアップ」と「不当なマークアップ」

(注)本書58頁の図表1-6を改変。

このような概念化が提示された後、この不当なマークアップをどうやって実証的に検証するかという観点から、いわゆる構造推定(structural estimation)の考え方が説明される。これは、第Ⅱ部で披露される各種の分析で活用されるものでもある。著者自身の貢献も含めた、内外での最新の研究が渉猟され、読者はこうして、構造推定の有用性を、具体的な問題を通じて感得することになるのである。同時に、著者は、産業組織論の現状においては、一般均衡的、あるいはマクロ的視点からの「経済の寡占化」についての分析は手薄であり、今後の課題であることを示唆している(80頁)。この論点に興味を持たれる読者は、最新の概論書として、(評者はまだ精読に至っていないが)d’Aspremont and Dos Santos Ferreira(2021)を紐解かれるとよいであろう。これは、本書の307頁で解説されている、労働市場と財・サービス市場との関係性について考える際には重要となる。すなわち、労働市場におけるフリーランス化(いわゆるギグワーカーなども含む)に伴って生じているものと考えられる買い手寡占(oligopsony)は、財・サービス市場における消費者価格の低下に結びつくと考えられるため、消費者余剰基準からは歓迎されるものとなろうが、はたして、国民経済的な観点から、望ましいものと言えるのであろうか?という論点である。「不完全競争の一般均衡理論」を確立させていない現代の経済学は、これに対して有用な回答を示すには至っていない [3]。

[注3] 林(2013)は、「不完全競争の分析と一般均衡分析は折り合いが悪い」(263頁)という「ミクロ経済学界裏事情」を、その初学者に対して包み隠さずに伝える稀有な教科書であり、その飾らない率直さと外連味のない真摯さが魅力の一冊である。以下の3点が、その裏事情の内訳である(以下、強調は引用者):

(1)「企業が市場支配力を持って価格を操作できるならば、それを利潤最大化すべく操作するのと企業の所有者の消費行動にとって都合の良い方向へ操作するのとでは一般に一致せず、企業の目的が定まらなくなってしまう」、

(2)「一般均衡分析においては相対価格のみが問題であって分析は価格の正規化の仕方(どの価格を1とするか)に依存しないのに対して、不完全競争において企業が操作する価格は絶対価格である、あるいは『所得の価格』を1に正規化した上での相対価格のあり方に限定される」、

(3)「数学的難点だが、一般均衡において用いられるべき利潤関数が不完全競争においては凸凹(ママ)を持つので、一般均衡の存在を保証できない」。

もう少しの詳細については、例えば、Salanié(2000)の第8章 “General Equilibrium of Imperfect Competition” を参照。

3 著者の主張

さて、本書の主張の核心は、第6章から登場し始める。1960年代後半の富士製鐵と八幡製鐵の合併を対象とした著者らの研究(大橋・中村・明城 2010)においては、図1における販売価格に対応する需要者向け価格は微増したものの、「生産性の大幅な向上によって、社会厚生は年平均で45%ほど上昇した」(200頁)ことが示されている。ここでは、消費者余剰は合併によって低下するものの、生産者余剰の上昇がその低下分を上回る結果として、社会余剰は上昇しているのである。

そうして著者は、「需要家にメリットをもたらすような投資や製品開発の意欲が、供給者の厚生(いわゆる利潤)から生みだされるのであれば、狭義の消費者余剰基準にもとづいて競争政策を運営することは、国民経済の観点から必ずしも望ましいこととはいえない。固定費の削減も含む効率性向上効果がもたらす生産者余剰への影響も勘案した、社会余剰を基準とした長期的な視野での『消費者余剰基準』(あるいは社会余剰基準への転換)を検討すべきではないか」(203頁)と主張するのである。

この論点は、以降の本書の随所で登場しており、人口減少下においても公益的な経済活動を持続させるため、社会厚生の増大という視点から、競争政策と産業政策を等置する姿勢と言える。こうして著者は、ポストコロナ時代の産業政策として、競争政策的な視点も兼ね備えた、「政府主導でも民間主導でもない、官民が共同で社会経済制度を作り直すための新たな仕組みを目指すべき」(243頁)と提唱し、著者は、そのような成功例の一つを、デジタルプラットフォーム上での取引の透明性・公平性を目指す、デジタルプラットフォーム取引透明化法に見出す。

さらに踏み込んで、著者は、行政的な運営において、公正取引委員会が内閣府の外局としての委員会(独立行政委員会)にあることから、産業の主務官庁との間でバランスが取れないという現状を指摘し、「法執行において主務官庁の立場を実質的にやや『格上げ』することで、バランスを保つことが一つの方法として考えられるだろう」(212頁)として、例えば、企業合併においては、「合併の届け出先を競争当局ではなく、主務官庁とすることは検討に値する」(同頁)と述べている。

4 著者による図示のさらなる活用

このような著者のロジックの流れは、本書第1章において鮮やかに提示された図解をさらに活用することで、より明快なものになると思われるので、ここで簡単に評者の考えたところを述べてみたい。その趣旨は、必ずしも経済学に詳しくない議員や法学畑の行政職や法曹、そして何よりも一般公衆へのアピールに資するものであると考えられるからである。

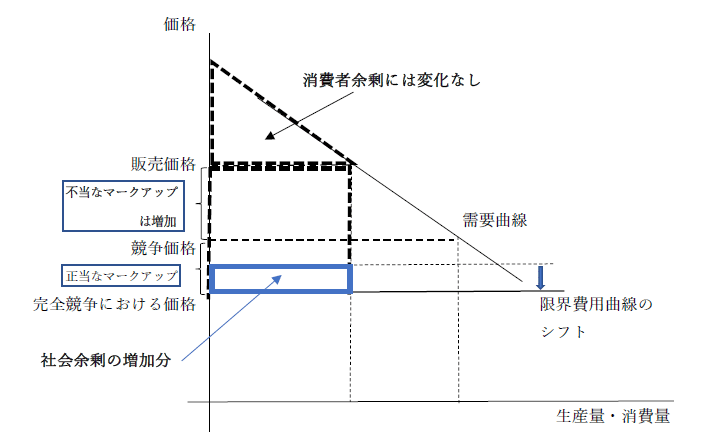

図2は、図1の状況において、産業内における事業再編等の結果として、限界費用曲線が下方にシフトしたことを以って効率性向上が達成されているという状況を描いている [4]。他方、需要曲線には変化はない。完全競争における価格と競争価格のそれぞれは、図1の状況に比べて下がっているものの、販売価格は全く同一水準に留まっている、すなわち、限界費用の低下が、逆転嫁分の価格減少分に全く反映されていないものとする。この背後には(競争価格と完全競争における価格の双方が同じ額だけ減少することを前提とした上で)、不当なマークアップの上昇がある。したがって、不当なマークアップの存在がなければ、さらに多くの社会余剰が生じていたはずであるのに、それが損なわれているということになっている。産業再編によって、社会余剰が上昇しているからといって、当該産業に対しては競争政策の必要の余地なし、とはならないのである。

[注4] 大橋・中村・明城(2010、92頁)は、「合併によって限界費用は1トン当たり1,329円から2,155円の範囲で低下したことが見てとれた」という実証結果を報告している。

図2 費用の削減に伴う社会余剰の変化(短期的効果)

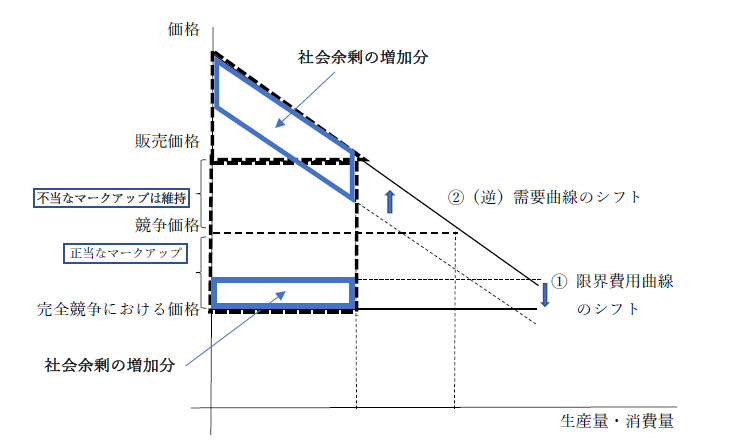

また、著者の想定するように、生産者余剰の増加が、製品開発に結びつくという点を、同じグラフで表現しようとするのであれば、図3のように、支払留保価値(逆需要曲線)の上昇によって表現できるであろう [5]。ここでは、その上昇分は一様であり、販売価格の上昇分がそれにちょうど等しいとして図が描かれている。そこでは、依然として、消費者余剰には変化はないが、この逆需要関数の上方シフトに伴う社会余剰の増加が付け加わっている。やはりここでも、不当なマークアップは温存されており、競争政策の余地は残っている。

[注5] なお、企業の「消費者データの活用」は、品質向上をもたらすものと考えれば、概念的には、ここでの逆需要曲線の上方シフトを引き起こす要因の一つと見なせるであろう。それが、プライバシーを損ねる程度が大きければ、下方へのシフトという結果になると考えられる。

図3 費用の削減が品質の改善に与える影響(長期的効果)

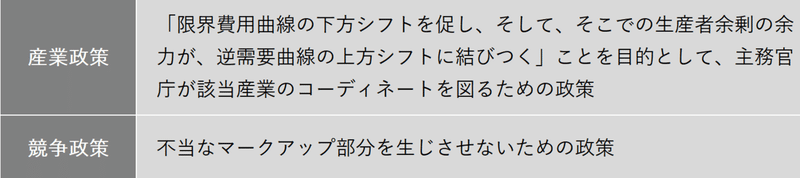

以上の図解は、次の表1のようにまとめることができる。

表1 産業政策と競争政策の違い

このような図解的説明を軸にすることによって、産業政策や競争政策に関心を持つ議員や省庁の担当者、あるいは法学畑の実務家や裁判官は、取り立てて経済学に詳しくなくても、単なる実証結果を鵜呑みにするのではなくして、定性的な「理屈」を感得することが可能となり、それは、さらなる政策論議の深化につながるものとなるであろう。もちろん、定量的な議論のためには、実証分析が必要とされるわけであるが、「定性的理解」と「定量的検証」の両輪は、本書が解説する「構造推定」の精神であり、経済学は、「データ・サイエンス」としての側面のみならず、「モデル・サイエンス」としての側面が兼ね備わってこそ初めて、「モラル・サイエンス」(moral science)としての鼎の軽重が問われることになる [6]。

[注6] より具体的には、例えば、伊東(2006)の第1章を参照。

さて、付随してこの図解からわかる大切なことがある。それは、不当なマークアップの削減は、一方では、消費者余剰の上昇を伴うものの、他方では、生産者余剰の低下を伴うということである。上述のように、競争政策の経済理論的前提としては、このような消費者余剰の増加は、生産者余剰の減少分を補って余りあるものがあり、したがって、社会余剰の増加につながるというものであって、このことは生産者サイドも表立っては異論を唱えることはできないものである。しかしながら、このような消費者余剰は、各消費者間で、「広く浅く」還元される一方で、より少数の個々の生産者にとっては、生産者余剰の減少のインパクトはより大きいために、政治的なプロセスによって、これに抵抗しようとするインセンティブがあることを否定できない(Olson 1965/1971)。もちろん、その場合には、レトリックも駆使されつつ、安全性、公共性、しまいには国民性や文化的価値などといった一般向けに訴求効果の高い「正当化理由」が持ち出されることになる。

言うまでもなく、著者のように、産業政策と競争政策との理想的なバランスを取りながら社会余剰の増進を目指す「公共経済学(Public Economics)的」な視点は失われてはならないものである。しかし同時に、そこには、いわゆる「ハーヴィーロードの前提」(The Presuppositions of Harvey Road)が(暗黙裡に)想定されているように考えられ、評者としては、「政治経済学(Political Economics)的」な視点から、著者の主張する「主務官庁の格上げ」案に対しては、予想せざる様々な政治的介入につながる可能性を恐れ、とりわけ、「合併審査に主務官庁を関係させる」という著者の提案に対しては、慎重な姿勢を保持したいところである [7]。それよりも、競争政策当局が、合併(企業結合)審査の際、合併という経営手段が表1での産業政策に対応した効果を持ちうることを認識した上で、それでもなお、そういった需要者にも望ましいと思われる効果が「そもそも合併という手段でしか達成できないのか」という論点を巡って、単に解消措置を求める以上に、より積極的な主張を行っていく「攻めの姿勢」こそが何よりも求められていると評者は考えている。そうして、当事会社側も理論武装を以ってそれに応酬し合うことで、第三者の介入の余地が低いフェアで透明なプロセスが期待されるのである [8]。

[注7] なお、令和2年3月3日に閣議決定され、同年11月27日より施行された、いわゆる「乗合バス及び地域銀行に関する独占禁止法の特例法」(例えば、内閣官房日本経済再生総合事務局・私的独占禁止法特例法案準備室による資料を参照)においては、持続的な需要減少のためにサービスの維持が困難となった場合、「統合により維持が可能と見込まれる場合は、公正取引委員会との協議の上、主務大臣がこれを認可してもよいこととされる」(小倉 2021、196頁)。

[注8] この点、弁護士として独占禁止法を専門としてきた渡邉惠理子・最高裁判事の就任(令和3年7月16日)は重要な動きであり、自身の米国留学の経験から「勝ち負けを重視する米国と、もっと広く捉える日本では『競争』の意味合いが違う」(『京都新聞』2021年8月26日付朝刊9面)という渡邉判事のコメントも興味深いものがある。はたして評者の推す「フェアで透明なプロセス」は国民性あるいは文化的価値といった視点からは如何。

5 結語

いずれにせよ、『競争政策の経済学』と題された本書の出版自体が、冒頭で述べたわが国の競争政策の展開史において、マイルストーンに位置付けられるべきものなのであり、「ポストコロナ時代の競争政策」を語ろうとする者は、(この巣ごもり期間中に)誰もが本書の精読を避けて通ることはできない。本書で紹介されている研究の学術背景のさらなる解説を求める読者にとっては、『経済セミナー』誌連載中の「実証ビジネス・エコノミクス」を丹念にフォローしていくことが有益となろう。

参考文献

伊東光晴(2006)『現代に生きるケインズ――モラル・サイエンスとしての経済理論』岩波新書。

大橋弘・中村豪・明城聡(2010)「八幡・富士製鐵の合併(1970)に対する定量的評価」『経済学論集』76(1): 75-107。

小倉義明(2021)『地域金融の経済学――人口減少下の地方活性化と銀行業の役割』慶應義塾大学出版会。

林貴志(2013)『ミクロ経済学 増補版』ミネルヴァ書房。

d’Aspremont, Claude, and Rodolphe Dos Santos Ferreira(2021)The Economics of Competition, Collusion and In-between, Palgrave Macmillan.

Olson, Mancur(1965/1971)The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press.

Salanié, Bernard(2000)Microeconomics of Market Failures, MIT Press.

サポートに限らず、どんなリアクションでも大変ありがたく思います。リクエスト等々もぜひお送りいただけたら幸いです。本誌とあわあせて、今後もコンテンツ充実に努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。