「p、または、pではない」が常に真であるとは限らない

勢力尚雅・古田徹也著『経験論から言語哲学へ』放送大学教育振興会(2017)、とりあえず最後まで読んだ。

言語は「具体的な経験の一部」(242~243ページ)という考えは素晴らしいのだけど、その方向性に問題があるかな・・・最後の章では「言葉の意味とは何か」という問題が「言葉とはこうあるべき」という思想と混同されているようにも思える。

また、センスデータ云々の問題については、経験とは?経験論とは? (http://miya.aki.gs/miya/miya_report19.pdf) で既に(私が)論じているので、興味のある人はぜひ・・・

いろいろ言いたいことはあるのだけれど・・・第10章 前期ウィトゲンシュタインのところについては、

1.思考とは何かに関する見解に根拠がない。言語なしに思考が出来ないと決めつける前に、思考とは何か、私たちの日常的経験(もちろん科学的思考についても)において、どういった事象を思考と呼ぶのか、そのあたりもっと具体的に検証する必要がある(実際のところ非常にあいまいである)。ウィトゲンシュタイン(前期)においては、単に言語が関わる経験を「思考」だと定義しているに過ぎない。

2.言葉の位置づけが不明確。「命題は現実の像」(186ページ)という見解はもっともであるようにも思えるが・・・「命題は現実に対する模型」(186ページ)という表現にも表れているように、「言葉」の位置づけにおける見解の混乱が見られる。命題が「模型」なのか? 「模型」とは「像」のことではないのか? 「命題」とは単なる「言葉」であって「模型」ではない。「『ある事態が思考可能である』とは、われわれがその自体の像を作りうるということにほかならない」(187ページ)という考え(写像理論)が提示されているのに、その後のウィトゲンシュタインの理論展開が残念である。(ただここにおいても「思考」の定義があいまいなのであるが・・・像はいまのところ結べないが言葉のみを用いて推論することは思考ではないのか、矛盾してしまった考えは思考ではないのかなど突っ込むこともできよう)

3.トートロジーと矛盾との混同。「無意味」(188ページ)とは何なのか? トートロジーとは常に「正しい」ということ(後述するが一定の条件において)、つまり”当たり前”、その命題の「像」が描けるものである。一方「矛盾」とは「いかなる事態の像にもなりえない」(188ページ)からこそ矛盾と言えるのである。「直線4本からなる三角形」というのを具体的に描くことができない。だからこそ矛盾なのである。著者のいう「ナンセンス」もこれに含まれる。

4.異なる「無意味」の混同。3に関連して・・・トートロジーは当たり前すぎて言うまでもないから(わざわざ説明することが)「無意味」(188ページ)と思われるかもしれない。一方「矛盾」はそれに対応する「像」を描けないからこそ「無意味」であるとされる。この二つの「無意味」(のニュアンス)は全く異なるものであるにもかかわらず、(前期)ウィトゲンシュタインにおいては混同されてしまっている。トートロジーは言葉の意味という点ではむしろ「有意味」なのである。

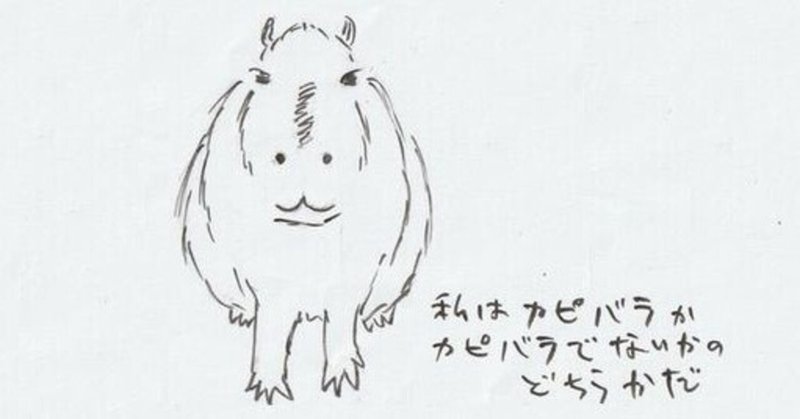

5.「p、または、pではない」が常に真であるとは限らない。「太郎は泣き虫か、または泣き虫ではない」(188ページ)という命題についても、太郎の性格について述べている場合、泣き虫と言えるのかどうか、泣いたりすることはあるけど泣き虫であるとかないとか決めつけることができないかもしれない。他の例でいえば「風は強いか強くないかどちらかである」という命題も形式的にはトートロジーかもしれないが、一概に決めつけられるものではない。「どちらとも言えない」という判断もありうる。日常言語とはそういうものである。「p、または、pではない」という論理形式がトートロジーとして成立するためには、その指し示す対象の境界が明確に定義されている必要があるのだ。ただそれも相対的ではあるが・・・「カメラは一眼レフか、それ以外のもののどちらかである」とか「私たちが日ごろ使っている印刷用紙はA4かA4以外のどちらかである」とか、言葉の指し示す対象が明確で変化が(とりあえず)ないものでなければ、トートロジーは成立しない。

・・・つまり、論理学的論理とは、日常言語において一定の条件を定めた場合に初めて成立する論理であるということなのだ。別にゲーム理論などへ向かわずとも、日常言語と論理学との関係を説明することは可能なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?