農業とインターネット、これからの可能性。大切なことは生産者のファンづくり

昨年、都農町に移住して早々に新型コロナウイルス発生となり、最初の対策としてお手伝いしたのが、生産者にポケットマルシェ(以下ポケマル)を紹介、登録してもらうことでした。

前職で、京都と滋賀の「食べる通信」を発刊して以来、ポケマルとつながりがあったため、すぐに連絡して生産者向けの説明会を開催してもらうことに。

実際に、生産者へお声がけをはじめた段階で、

「自分の農作物の写真を撮ったことがない」

「スマホは使わない」

「ZOOMなんてわからない」

これがきっかけで、町としてデジタル・フレンドリー宣言しましょう!という提案につながっていきました。

生産者と消費者が直接つながるインターネット販売やオンライン料理教室、これからの可能性を考えました。

1. 都農町の生産者、26軒がポケマル登録

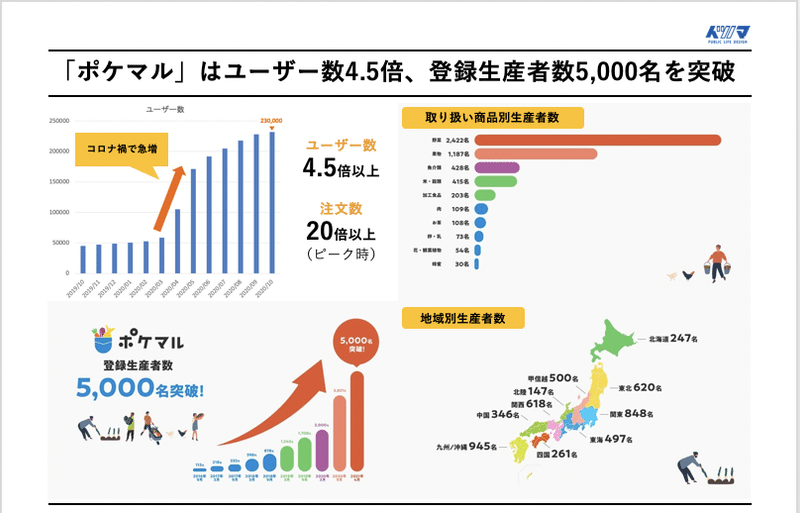

ポケマルや食べチョクなど、生産者と消費者をインターネットで直販するサイトが急成長していることは言うまでもありません。

都農町として、スピーディーに生産者支援の施策を決定し、ポケマルでの販売金額の一定割合を助成することになりました。

ゼロだったポケマルの登録数、約1年で26件に増えました。

これを多いとみるか、増えているとみるのか。

ちなみに都農町の農業経営体は542あるため、比率でいくと4.8%の農業経営体しか登録していない、と見ることもできます。

2. 生産者の高齢化との関係

ポケマルのデータによると、ポケマルに登録している生産者の平均年齢は48歳。農家全体の平均年齢が67.8歳なので、20歳近く若いことがわかります。

都農町の生産者の平均年齢は63歳(2015年RESAS)なので、同様の傾向にあることは想像できます。

日本政策金融公庫の調査によると、

コロナ禍でのインターネット販売の取り組みについては、関心がないとの回答割合が最も高くなった。

食べチョクやポケマルの登録者数の伸びからすると、少しギャップを感じますが、生産者側から見たら、まだまだインターネット販売は販路としては規模が小さいということなのでしょうか。

既にインターネット販売に取り組んでいる、またはこれから始めたいとする回答割合は、果樹(65.4%)で最も高く、次いで、施設花き(56.3%)、採卵鶏(53.3%)となった。

3. 販路をもつに、こしたことない

実はあまり関心が高くないインターネット販売ですが、有事の際(休業を余儀なくされるなど)を考えると、少なくても登録だけするなど、準備をするにこしたことはないように思います。

昨年の夏、都農町の農業でもっとも盛んなブドウの販売、かき入れどきのお盆に「道の駅つの」が自粛休業を余儀なくされ、急きょホームページから販売できるように応急措置がされてました。

幸い、ブドウの場合は、商品が美味しすぎて、ホームページがどんなにアクセスしにくくても、店頭の軒下販売だけで売り切れになるぐらい。

ただし、備えあれば憂いなし。

ECサイトの準備はしておいたほうがいいな、と実感。

4. これからの生産者に必要なファンづくり

実際の販売額の小ささもあり、今すぐインターネット販売がメインになることは少ないと思います。

ただし、特に地方の場合は、生産者と同様に消費者も高齢化が加速します。

スーパーや店頭で購入していた人たちが、免許返納をはじめ、買いに出掛けられなくなることを考えると、既存販路の減少・衰退は必至です。

いまから町外に、まずは生産者の存在や思いを知ってもらい、一人でも多く農作物を食べてもらう、そんな地道な発信が必要になってくると思います。

今年4月から毎月1回はじめているオンライン料理教室「農の都の、おいしい食卓」では、毎回、町外の15-20名ぐらいが都農町の食材を使った料理教室を楽しんでもらってます。

①生産者に取材、記事をアップ

②生産者の食材を料理家の今井真実さんに送付

③今井真実さんがアレンジレシピ作成

④Peatixなどで料理教室告知

⑤文明|BUNMEIには生産者が参加

⑥ZOOM越しに15-20名の参加者と料理教室実施

⑦都農町のママライターが料理教室の様子を発信

生産者がオンライン料理教室にも参加することで、料理家の今井さんや、参加者は、つくった張本人と話せる楽しさがあります。

生産者は、ふだん聞くことのできない消費者の生の声を聞くことができるのでお互い有意義かなと思います。

ポケマルの成果としてあげられているのは、消費者との継続的な交流です。

もちろん差はありますが、地方であればどこも新鮮な農作物はおいしいもの。こだわりの強い人以外は、見た目や味だけではどこのものか判別できないもの。

だとすると、インターネットでこれからの可能性があるとしたら、消費者と一人でも多くつながって、生産者のファンをつくり継続的な交流を実現することかな、と思います。

生産現場に来てもらえれば、町としても関係人口の創出にもつながりますし、生産者個人にとどまらず、町全体として、農と食は積極的に発信していくことが求められます。

都農町でも、これから食に関する情報を都農町公式note「農の都、つの町」で発信していきますので、こちらのほうもぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?