【前編】たくましさの中に見つけた、繊細な自分。陶芸家:川松弘美さんのお話

「あぁ、うまくいかない!」

完成形のイメージはあるのに、理想とどんどんかけ離れてしまう。その度に私は「先生」に助けを求める。43年のキャリアが育んだプロの手さばきは、魔法のようにうつわの形を変えていく。

私が2年間通っている陶芸教室の先生、陶芸家・川松弘美(かわまつひろみ)さんのことだ。いつもニコニコしていて一見柔らかな印象の先生だけど、陶芸をやり出すとビシッと空気が変わる。

先生のつくる作品は、真っ白な磁器のうえに描かれた絵付けが特徴的だ。

※出展:雑誌「買って、使って、愉しむうつわ」

先生の作品を見ると、「キリっとしている、端正な、華やかな」というワードが思い浮かぶ。金で縁取りされた繊細なラインと、選ぶモチーフや色使いにはセンスの良さを感じる。

川松先生は、小学生の頃から絵を描くことや何かをつくり出すことが大好きで、美術系の大学へ行き、大学3年になってから陶芸をはじめた。大学院でも技術を磨いたあとに東京・世田谷区の地に現在の工房を開窯した。陶芸歴は43年、開窯してからは40年経つんだそう。

いつもは私にとって川松さんは「陶芸教室の先生」だけど、今日は「陶芸家」としてのお話を聞かせてもらった。

「考えるとき」が一番楽しい

ー川松先生の作品って絵柄が素敵だなと思います。真っ白な磁器でできたうつわにきれいな色と繊細なタッチで植物や果物が描かれていて。いつもうつわに顔を近づけて、その細かさにため息をつきながら見入ってしまいます。

(川松)ありがとう。この仕事をしていてね、1番楽しい瞬間は「次なにつくろうかな~?」って考えているときなんだ。

ーへぇ、考えるとき。

(川松)この前、箱根旅行にいってね。旅館に泊まったんだけど夕食で「蓋つきの小さなうつわ」がたくさん出てきたの。とってもかわいくて、次これつくりたい!って思ったのね。そうなると、形や絵柄は何にしようかなぁとか、絵は内側まで書いちゃおうかなぁとか、想像が膨らむの。そのときが1番楽しいのよ。

ー考え始めると、わくわくしそうですね。

(川松)うん、わくわくするよ。日常の中でもよくあってね、例えば街を歩いているとき、書きたいモチーフがたくさん見つかるの。道端に咲く小さな花から、老舗の花屋にある大きく豪快な花まで。この色合い綺麗だなとか思う時は連れて帰ったり写真を撮ったりで、モチーフへのアンテナはいつも張っていて自分の中にストックしておくようにしているの。

この前は、バス通りに椿が落ちていて。とても素敵で拾って持ち帰ったの。それをうつわに散らすように書いてみたのよ。

こんな感じ。

ーわぁ、素敵です。このうつわ、よく見ると少し凸凹のあるところから椿が顔を出しているんですよね。

(川松)この凸凹は水面なの。水辺に散り、池の上に浮かんだ椿をあらわしているのよ。

ーへぇ、とてもきれい。気に入ったお花に出会った瞬間ってうれしいだろうな。なんだか想像するだけで楽しそうです。

男の子になりたかった

ー実は先生の作品をはじめて見たとき、「ギャップ」を感じました。ごめんなさい…大変失礼なのですが。繊細な絵付けが美しくて、でも性格にはちょっと豪快さがあるというか...。あぁ、こんなこと言ってほんとうにごめんなさい。

(川松)そっかぁ......。実は私ね、子どもの頃、「男の子」になりたかったのよ。

ーえっ!男の子ですか?

(川松)そう。ずっと男々(おお)しさが羨ましくて、自分のものづくりの表現にコンプレックスがあったのね。だから20代の、若い頃につくった作品は大ぶりのうつわをつくることで、力強さや大胆さを求めていたのかもしれない。今思えば無理していたかなぁと思うわ。

ーそうだったんですね。なぜ、男性的な表現を求めたのですか?

(川松)そうね、今振り返ると「美術の世界は男性が主役」っていう思想が、学校教育や身近な人の言動から知らず知らずのうちに刷りこまれていたのかもしれない。同時に、「女々しい」が否定的な言葉として使われていたんだけどそれが嫌で嫌で。女々しくないものを作りたかった。自然と、女性を否定する側に回っちゃっていたのね。

ーそれはずっと続いたのですか?

(川松)26歳の頃、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)で助手として働いていたときに出会った方が皆本二三江(みなもとふみえ)先生とおっしゃって、ジェンダー論を研究されていたの。性差(男と女の違い)について色々教えてもらったんだけど、考え方の違いから始まり、それぞれが好きな色やモチーフなど理由も含めて細かく解説してくれた。違いを知れば知るほど「男性にはなれない...」っていうことが分かったの。

ーそれがわかったとき、どういう気持ちだったんですか?

(川松)だんだんと解放されたような気持になっていった。男性目線で表現したかったけれど「女性にも価値があるんだ!」って気づいて。自分に与えられた性を素直に認めることができるようになったし、男性・女性それぞれにある尊さに気づかされた。それから、10年ほどかかったけど、少しづつ作品づくりも楽になったわ。女性らしい淡い繊細な表現の中に、より貴い価値を見いだすことができるようになった。今振り返ってみると、このときの衝撃はとても大きくて、気持ちの変化とともにつくるものも変わり、今の作風にたどりついたのかもね。

ーそうだったんですね。

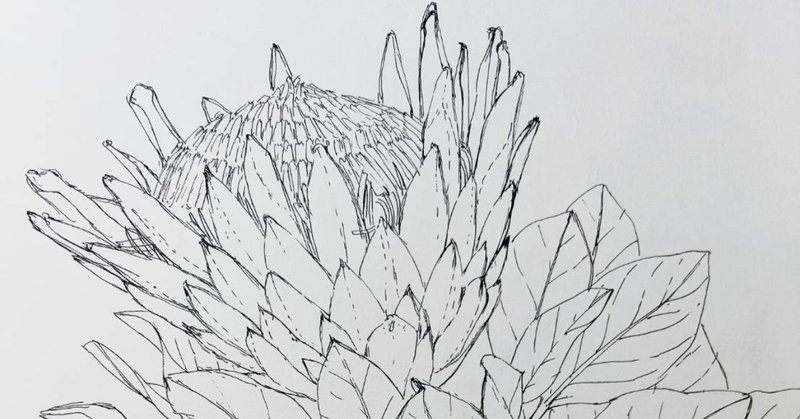

(川松)40代の頃にね、「キングプロテア」という花を描いたことがあったの。

ーわ、すごい!きれい!

(川松)この花は南アフリカやオーストラリア原産の花でね、国花にもなっているの。花の形が大きく、葉っぱは硬くてたくましい印象の花なんだけど、これを描いているときに自分なりの「女性らしさ」を表現しようとしたの。繊細さや可憐さを色使いやタッチなどで描いた。この花には自分の求める表現(たくましさの中にある繊細さ)の理想像があったから、これを描くことで自分の中に残っていた男性への憧れ=もやもやを昇華させていったのかもしれない。

私はキングプロテアを描き始めてから、作品への向き合い方が変わったかもなぁ。

****

何度も言ってしまうけど、川松先生がつくる作品は繊細だ。明るい一面からギャップを感じていた私にとって、この話を聞いてピントが合ってきた。

川松先生は、何年もかけて「女性らしさ」を、自分の心に問いながら、手探りで少しづつ時間をかけてつくり上げてきた。作品を見るだけではわからない部分に触れて、視界が広がるような気分だった。

後編はこちらです↓

***

〈川松弘美さんのインスタを紹介します〉

インスタグラム↓

最後まで読んでいただきありがとうございます。感想などありましたら、コメントいただけると嬉しいですし、川松先生にお伝えさせていただきます。

また、2020年4月には銀座のギャラリーで個展をやる予定です。また私のtwitterでご案内します!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?