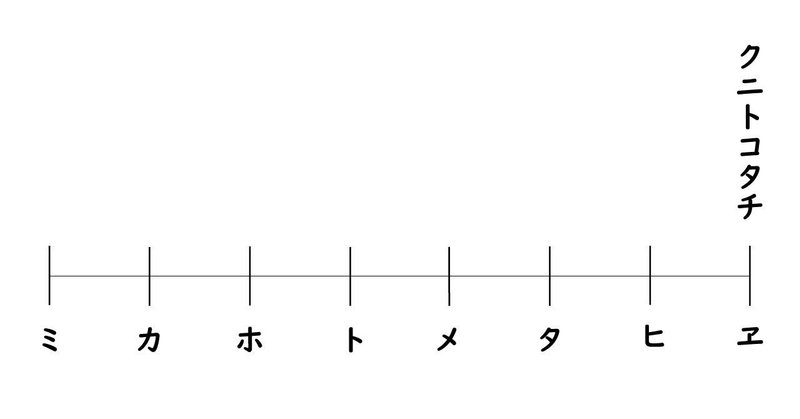

クニトコタチの精神を受け継いだ八人の皇子たち(ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ)

「八王子」は八皇子から?意外な接点が、、、

この記事ではクニトコタチの皇子たちについて書いていきます。

日本の最初のアマカミ(指導者)であるクニトコタチには八人の皇子がいました。

実は、この八人の皇子が八王子の地名の由来になったとも言われています(諸説あり)。

もし、そうだったら縄文時代(しかもクニトコタチの子どもたち)から所縁(ゆかり)がある名前ということになりますね。

僕は初めてのホツマツタヱ勉強会で、このお話を聞いて「八王子」のイメージが変わりました(単純ですか?笑)。

では、本題に入りますね。

八方に散らばり、クニサツチ(世継ぎのカミ)となった八人の皇子たち

クニトコタチの八人の皇子たちのお名前は「ヱ・ヒ・タ・メ・ト・ホ・カ・ミ」と一字で表されます。

ミコト(命)を付けて「ヱのミコト(命)、ヒのミコト(命)、、、」、また「世継ぎのカミ(指導者)」を意味するクニサツチを付けて「ヱのクニサツチ、ヒのクニサツチ、、、」ともいいました。

八人の皇子たちは八方に散らばり、それぞれの国を治めます。

(クニトコタチは)八方へ向かう八人の皇子をもうけ、皆その国を治めました。

父クニトコタチが創ったのはトコヨクニです。

トコヨクニとはトの教えの理念に基づいて創られた理想の国のこと。

トの教えとは【つくす(創造)・やわす(調和)】の精神を表し、私欲をもたず民のためにつくすという指導者のあるべき姿を説いたものです。

八人の皇子たちは父クニトコタチにこの教えを受け、その精神のもと、清らかな場所を選び、国を治めました。

教わった木の実の栽培や住居(竪穴式住居)の建て方などを活かしながら民が豊かで安定した生活を送れるように努めたのでしょう。

そして、それぞれ五人の御子をもうけます。

さきりのみち(※1)を(父クニトコタチから)受けて、清らかな(※2)場所で国を治めました。八人の皇子は、それぞれ御子を五人もうけます。

(※1 「トの教え」のこと・・・私欲を持たず民のために国を治める指導者の心構え)

(※2「さつちにをさむ」・・・ヲシテ文字の「さ」行には「魔を払う⇒清らかな」の解釈があります。)

皇子は八人いましたが、所在が分かっているのはそのうちの四人。

ヱのミコト、タのミコト、トのミコト、カのミコトです。

ヱのミコトは父クニトコタチがいたヲウミ(近江)に、

タのミコトはヒタカミ(東北地方)へ、

トのミコトは富士山の麓へ、

カのミコトは中国へ行ったと言われています。

クニトコタチの跡を継いでアマカミ(指導者)となったのはヱのミコト(兄)です。

一人で国を治めたわけではなく、トのミコト(弟)と交代で政治を行いました。

ヱのミコトが神上がりされた後は、トのミコトが跡を継ぎます。

ちなみに、ここから「ヱト(兄弟)」という言葉が生まれました。

八皇子は「三種の大祓(みくさのおおはらへ)」の元型?

ところで、、、

八人の皇子の名前を見て「何か見覚えある」と思った方いらっしゃいませんか?

この八皇子の文字、実は「三種の大祓(みくさのおおはらへ)」という祝詞で使われている文字でもあるんです。

「三種の大祓(みくさのおおはらへ)」

吐普加身依身多女(トホカミヱミタメ)

寒言神尊利根陀見(カンゴンシンソンリコンダケン)

祓ひ玉ひ清め給ふ(ハラヒタマヒキヨメタマフ)

「ト・ホ・カ・ミ・エ・ミ・タ・メ」

という音や言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

この「ト・ホ・カ・ミ・エ・ミ・タ・メ」の本来の意味は一般的にハッキリしないとしながらも、「遠つ御祖の神、微笑み給え〈とほつみおやのかみ、ほほえみたまえ(め)〉」ではないかとも言われています。

でも、ホツマツタヱを紐解くと、クニトコタチの八人の皇子の名前として記されているんですよね。

遠つ御祖の神(とほつみおやのかみ)というのも確かに的を射てませんか?

「クニトコタチの八人の皇子たち(ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ)」

確かに遠い御祖の神(祖先)ですから。

あっ、ただ一文字違います(気づきました?)。

・ホツマツタヱ「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」

・三種の大祓 「ト・ホ・カ・ミ・エ・ミ・タ・メ」

「ヒ」と「ミ」の違いです。

正確にはその前の「ヱ」と「エ」も旧字か新字かの違いはありますが。

おそらく時代的にみても、ホツマツタヱに記されている「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」がもともとの音だったのではないかなと思います。

八皇子がト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メになった理由とは?

と、ここまで書いてきましたが、、、

「あれっ?」っと思ったところが、もう一つありませんでしたか?

気づいた方もいると思いますが、

そう、この八人の皇子の生まれた順番です。

「ヱ・ヒ・タ・メ・ト・ホ・カ・ミ」の順番に生まれて、ヱのミコトが一番上、すなわち長男なんですよね。

「じゃあ、なんでト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メになったの?」

と思ったかもしれませんが、

先程、ヱのミコトとトのミコトが順番でアマカミ(指導者)として政治を行っていた話を覚えていますか?

「読み飛ばしちゃいました、、、」

と言う人は、お手数ですがチョット戻って読んでみてください(冗談です笑。戻るまでもないくらい単純なお話なので)。

クニトコタチが治めていたヲウミ(近江)でヱのミコトとトのミコトは交代でアマカミ(指導者)として政治を行っていました。

で、ヱのミコトが先に神上がりされたので、最終的にはトのミコトが継いだと書きましたよね。

「ああ、なるほど!」

とここで気づいた人もいるのでは?

そうです!

・「ヱ・ヒ・タ・メ」

・「ト・ホ・カ・ミ」

が入れ替わったというわけです。

つまり、この図の順番が、、、

こうなったということですね。

もちろん、兄妹の順番が入れ替わったわけではありません(笑)

八人の皇子のタマ(※)がアモト(タマシヰの故郷)に還った後、

(※ホツマツタヱでは魂(タマシイ)を「タマを良心」と「シヰ(シイ)を欲」に分けます。)

つまり神上がりされた後、トのミコトは南を、ヱのミコトは北を守るように配置されました。

南は太陽が一番高く上る場所なので大切にされた方角です。

ひのいずる かしらはひかし(日が出る頭は東)

たけのぼる みなみるみなみ(たけ登る日はみな見る南)

ひのおつる にしはにしつむ(日の落ちる西は丹(に)沈む)

これは1アヤ(章)に出てくるフレーズですが、「南(みなみ)」は皆(みな)が見(み)るから「みなみ」と言います、ということを説明しているんですね。

言葉遊びみたいですが、こんな感じで日本語(やまとことば)の語源がさりげなく説明されていたりするのもホツマツタヱの面白いところなんです。

トのミコトはヱのミコトの跡を継ぎ、父クニトコタチの教えである「トの教え」を実践し、国を治め、子孫であるトヨクンヌに三代目アマカミを受け継ぎました。

太陽が一番高く上り、たくさんの人がエネルギーが受け取ることができるように。またそのエネルギーを次に繋いだのです。だから一番重要な南に配置されたのでしょう。

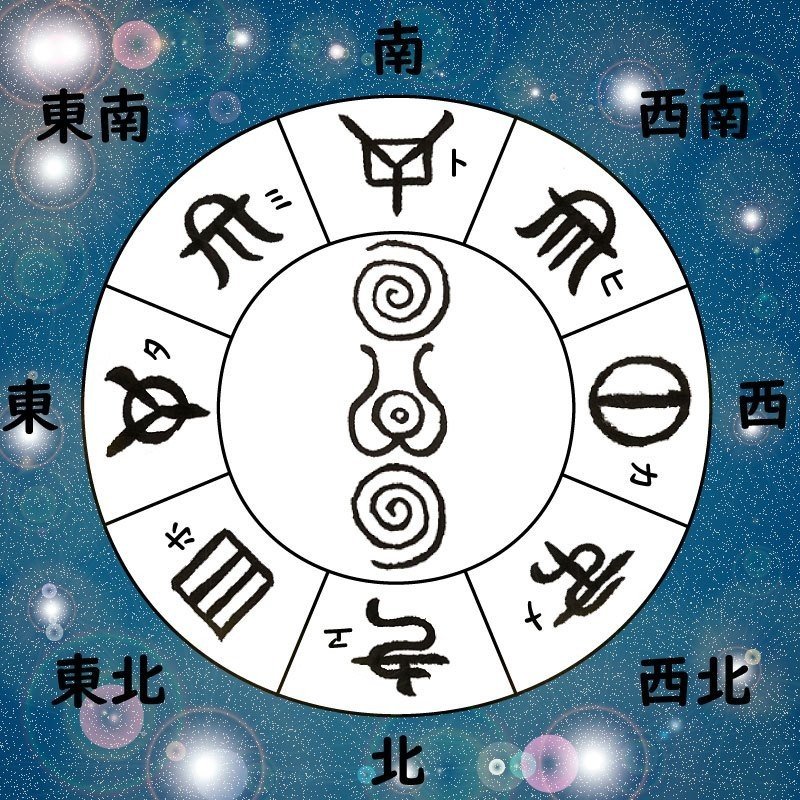

下記の図はフトマニ図というものです。

説明すると長くなるのですが(フトマニ図はめちゃめちゃ奥が深いです)、カンタンに言うと宇宙をかたどったものと捉えて頂ければいいかなと思います。

中心にいるのが、、、

こちらの記事でも書きましたが、

宇宙の創造神アメミヲヤとア(左巻き)の渦とワ(右巻き)の渦、「アウワ」、ビッグバンですね。

その周りを取り巻いているのが、、、

そう、ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メの八人の皇子なのです。

八人の皇子は地上でのお役目を終えて、神上がりされた後、創造の源である「アウワ」を守り、そして地上世界にいる僕たち人間を見守ってくれているのです。

それは「三種の大祓」という日本最古と言われる祝詞の中で受け継がれてきましたが、ホツマツタヱを紐解くことで、その奥にある物語に触れることできます。

そして、フトマニ図をもっと知ることで、この「ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ」もまた全体の一部として配置されていることが理解できるのです。

フトマニ図に関しては、また別の記事で詳しく書いていきますね。

と、八人の皇子の話はこれで終わり。

ではなくて、実はもう一人、タのミコトのお話が残っているのです。

実際はタのミコト自体のお話はあまり残っていないのですが、タのミコトが向かったヒタカミ(東北)の地こそ、ホツマツタヱではとても重要な場所でもあるからです。

また次の記事で書いていきますね。

では、では、最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?