人事のお仕事② 採用担当が密かに笑うとき。

昨日に引き続き、今日も雨音とクラシックの調べを聴きながら、少し真面目な話の続きを。

#クラシックとか慣れないことするから雨降ってんだよ

昨日、人事職のことについて投稿した。

内容としては、人事業務全般の概要と、

人事が何のために仕事をしているかについて書いてみた。

今日は、人事業務の中から、

私が経験した採用担当としてのお話を。

題して「採用担当だった私が密かにほくそ笑んでいたこと」

それでは、お時間のある方はお付き合いください。

※ほぼ採用実務者向けの内容です

※多分マニアックです

*******

まず採用と一言にいっても色々ある。

ざっくり分類するとこんな感じ。

新卒採用(高卒、高専卒、大卒、院卒、海外大卒)

中途採用(第二新卒、ミドルキャリア、ハイキャリア、エグゼクティブ)

障がい者採用

契約社員採用

労働者派遣 ※直接雇用ではない

(業務委託等)※直接雇用ではない

私は5年間でエクゼクティブクラスと業務委託以外の全てを経験した。

採用する領域によって、大変さや面白さはビミョウに違うし、

採用担当に求められるスキルセットは異なる。

*******

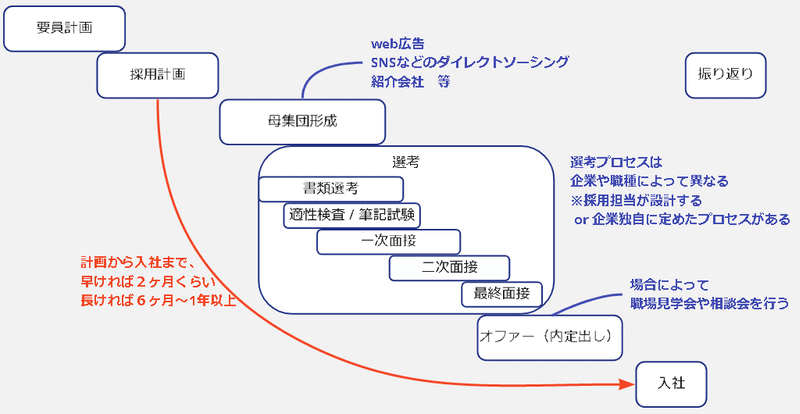

また、採用の基本的なプロセスはこんな感じ。

採用する職種や職位によって、このプロセスが一巡するスパンが異なる。

前職では、パートタイマーや契約社員の採用であれば、

全プロセスを通じて、早ければ2か月程度で完結するし、

逆にシニアレベル(課長級以上)になると、6か月以上の期間を要した。

さらに上級職となれば、1年以上の期間を要することもあった。

*******

さて、「採用担当のやりがいや面白さ」と聞いたときに、

どんなことを思い浮かべるだろうか。

・会社の看板を背負って、その成長を支えることが出来る

・面接で色々な人と接し、自分を成長させることが出来る

・人々の人生の岐路に携わることが出来る

こんな感じだろうか。

ちなみに私にとってのやりがいと面白さだったのは、

「結果が数字で見えること、自己効力感を感じやすいこと」でした。

特に計画で立てた数字と、実績がピッタリだったときは、

めちゃくちゃ快感でした。

#はい、軽めの変態です

もちろん、面接などの候補者とお話することもすごく楽しくて、

大好きでしたが、

この投稿では、敢えて普段は語られないような

採用業務の具体的な中身について、書いてみようと思う。

*******

採用で用いる数字とはどのようなものがあるだろうか。

当時を思い出しながら、ざっくり挙げただけでも結構あった。

採用成果(採用人数):何名を採用したか

充足率:募集定員に対し、どれだけ採用出来たか

例)募集100名に対し、採用人数が95名であれば95%

採用コスト:採用活動にかかった費用

-全体コスト:母集団形成、選考会場の確保、内定者フォロー等全ての費用

-採用単価:全体コストを採用人数で割ったもの。

-応募単価:全体コストを応募人数で割ったもの。

応募者数:選考に応募した候補者の人数

歩留まり(Conversion Rate):選考の通過率

例)応募100名

→1次選考合格 80名 :1次選考通過率 80%

→2次選考合格 50名 :2次選考通過率 62.5%

→最終選考合格 20名 :最終選考通過率 40%

→採用 15名(5名辞退) :内定承諾率 75%(辞退率25%)

応募100名 → 採用15名 = 採用率 15%

採用サイトやWeb広告等のPV数

応募率:応募人数 ÷ PV

離職率

-短期(3か月以内)

-1年以内

その他

・面接官ごとの合格率、内定承諾率

・応募媒体ごとの合格率、辞退率

・紹介会社ごとの合格率、辞退率

特に採用計画を立てる時には、

上記のうち、太字で示しているような数字を特に重要視して、

採用プランを設計していきます。

具体的な計画の立て方はこんな感じ。

①採用人数を確認する

採用職種、採用人数、想定入社日なんかも必ず確認しておく。

②前期(昨年)の採用状況(応募人数、歩留まり、予算)を確認する

この段階である程度、必要な予算を試算し、やんわり稟議を挙げておく。

③昨年の歩留まりをもとに、ざっくりとした必要な応募人数(候補者数)を算出する

採用人数 ÷ 昨年の歩留まり = 必要な応募人数(仮)

④媒体及び母集団形成のためのチャネルを選定する

※採用人数が多く、専門性があまり必要ない職種の場合は、web広告(リクナビ、マイナビ)等によって広く母集団形成を行う

※専門性が求められる職種は人材紹介や、SNS等によるダイレクトリクルーティングを行う

⑤web広告(リクナビ、マイナビ等)を使う場合、 営業担当に依頼して、広告プランを作成してもらう。

依頼の仕方はこんな感じ。

「○○万円で、100名の母集団を得るための提案をもらえますか?」

注意すべきは、予算規模のキャップ(上限)を握っておくこと。

提案が上がってきたら、広告プランの算出根拠を確認する。

例えば提案の内容が、

「4週間Bサイズの掲載であれば100~120名程度の応募になります」

であれば、なぜ100名確保できるのか?その根拠を示してもらう。

このときの根拠によって、提案の信ぴょう性を量る。

A社「前回掲載頂いた際に、同様の広告プランで100名集まっていたので、今回も同じ内容にしています」

B社「御社と同規模の企業をベンチマークにしています」

C社「前回掲載して頂いた際の実績をベースにしています。まだ同時期に掲載していた、御社と同規模の規模が現在掲載しており、応募数は〇%上昇しており・・・また今回の募集職種と類似した職種の応募傾向が・・・・」

こんな風に、営業担当によって提示してくれる情報に差異があることが多い。

この場合であれば、信頼できるのはC社となる。(具体的な数的根拠があり、論理的な整合性が見られる)

優秀な営業担当の場合は、事前の見立てを大きく外すことはないし、

逆に残念な担当の場合だと、根拠を示していたとしても、その半分以下ということもある。

この営業担当ごと(媒体ごと)の計画と実績のギャップは、

経験(前回の提案と実績)などから、内々の計画値に盛り込んでおく。

もし、採用人数が多く、1社の媒体だけではカバーできない場合は、

信ぴょう性の低い媒体も併用することになる。

その場合には「この見込みの応募人数ってコミットしてもらえますか?」と確認しておくのがよい。

この確認の意味としては「見込み人数に未達の場合は、掲載期間の延長やDMの追加配信によってリカバリーしてね」ということになる。(出来れば見積書にも書いてもらったり、メールなど文面で残してもらう)

⑥ある程度母集団形成のプランが出来てきたら、進捗管理表を作成する。

進捗管理表では、応募人数、選考通過者数、各プロセスの歩留まり、内定者数などについて、「計画(Plan)」と「実績(Actual)」を週単位で確認していく。

余談だけれど、web広告に4週間掲載した場合、

おおよそ応募者の応募タイミングの内訳は下記のようになる。

第1週:全体の50%

第2週:全体の25%

第3週:全体の10%

第4週:全体の15%

※第4週は「締め切り間近」みたいな特集が組まれ、PVと応募数が増加する

こんな風にこまかく数字を積み上げて、

細かく予実管理を行っていくと、

同一職種であれば、2サイクルも回せば、

計画と実績のギャップが±5%くらいには収まるようになってくる。

私は、この計画と実績がビターーーーッと一致すると、

たまらなく気持ちがよかったのです。

#ここでほくそ笑む

母集団形成、選考プロセスの歩留まりが全て計画通りに進むということは、

採用のピークをどこに持ってくるかを自分でコントロールし、

業務のボリュームやスケジュールをある程度、自分で制御できるようになる。(すなわち、休みたいときに休めるようになる)

*******

しかし、この計画をバッチリ立てられちゃうというのも、

落とし穴がある。

未来が見えすぎて困っちゃうのである。

#はい?

私は、計画を立てる際に、

上述のように実績をもとにしながら、

様々な環境要因的な変数も計画に組み込む。

これはもう勘じゃないか?と言われてもしょうがないくらいの時もある。

#ちゃんとロジック組んでるんです

なので、計画はざっくり3パターン立てる。

ベストシナリオ、ワーストシナリオ、その中庸ともいえるシナリオの3つだ。大体は中庸パターンに落ち着くことが多い。

前職はかなり採用人数が多く、且つ短納期であることが多かったので、

2年に1回くらいは、どう逆立ちしても無理という計画が降ってきた。

チームの人は、なんとかやれるだけのことはやってみよう、

と前向きだか前向きじゃないんだか分からないようなトーンで頑張るのだけれど、

私は「ベストシナリオをオーバーフローさせても無理」なときは、無理と言ってしまう。

ベストシナリオには、

普段やらないようなあの手この手が

奇跡的なクリーンヒットしたパターンまで

組み込んでいるから、

どうやってもこの域を出ることはないし、

チームメンバーと一緒に死に物狂いで頑張っても、

結局は私が見込んだ計画通り(ベストシナリオver.)の結果に着地する。

だから「未達の未来が見えちゃう」とちょっとテンション下がってしまう。

こんなことを言うと、

諦めが早いだの、努力が足りないなどと言われることもあるし、

実際、そういう評価もされたことがある。

けれど、結果を見ていつも思う。「ほらね」と。

#ここでまたちょっとほくそ笑む。

*******

採用活動には色んな側面がある。

組織の成長のために、企業の看板を背負って、

人に向き合い、人生の岐路に携わる仕事。

そして、それらを確実なものとするために、

数字にこだわりコミットする仕事。

要するに採用担当は、企業の営業担当なのだと思う。

サポートありがとうございます!小躍りしながらキャリア・コーチング関連書籍の購入費に充てさせていただきます。