篭手切江の価値は当時いくら位か?

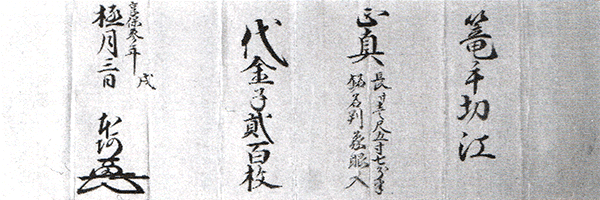

「代金子200枚」とは折り紙に書かれた内容の事です。

よく絶対に間違いないと信頼するに足るという意味で「折り紙付きだよ」とか「お墨付きだよ」という言葉を使う機会があるかもしれません。

この「折り紙付き」という言葉は実は刀由来の言葉です。

まず折り紙について簡単におさらいします。

①折り紙とは

(画像転載元:https://www.meihaku.jp/sword-basic/origami/)

一言で言えば「刀の鑑定書」です。

無銘の刀のみに発行されます。

上記のように、鑑定結果や代金(価値)、鑑定した日や鑑定者の名前が記されています。

この折り紙制度は豊臣秀吉の命により誕生したとされ(秀吉以前の折り紙は存在していない)、考案したのは刀剣鑑定の本阿弥家。

泰平の世となり家臣に渡す土地が無くなっても、刀に折り紙を付ける事で領土に匹敵する価値を持たせそれを恩賞として渡せば家臣を喜ばせる事が出来ます。

それを利用して銘を意図的に消し高位の刀に鑑定させるなどの事も、恐らくこの時代からは少なくともされていたと考えるのは自然な事かもしれません。

②「代金子200枚」ってどの位の価値?

ここから本題ですが、実は篭手切江には折紙が複数あります。

まず金象嵌を入れられた時期は本阿弥高温の花押から1626年~1634年の間と考えられます。

その後1662年(寛文2年)に「金100枚」の折り紙、次に宝永2年(1705年)に「130枚」の折り紙、

(画像転載元:https://kougetsudo.info/kotegirigou/)

更に、享保3年(1718年)に「200枚」の折り紙が付けられました。

徐々に値が上がっていますね。

(画像転載元:https://kougetsudo.info/kotegirigou/)

因みに篭手切江とは以下の刀です。

ここから先は

刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)

日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?