文学篇★旅する巡礼者たち☆六十六部聖と虚無僧

消えた巡礼者たち<其の二>

前回は、東海道五十三次などの浮世絵に描かれた六十六部と虚無僧を見てみました。

今回は文学に登場する六十六部を追ってみたいと思います。

まずは、宮本武蔵の小説から。

『宮本武蔵 諸国漫遊』

『宮本武蔵 諸国漫遊』明治44年

国立国会図書館所蔵

・・・しかし其内、多少それではあるまいかと思はれるのはある道場へきたといふ剣客、姿は六十六部の風に扮し、姓名はいかに尋ねてもいはなんだが武術は非凡の技倆を持ってをったとのこと。それが武蔵の行った前々日のことで、いづれへ向かふといふことも語らず、飄然とさったと聞いた。

(中略・武蔵はこの六部をことごとく尋ねてまわる)

するとここに作州(美作国・岡山県東北部、兵庫県佐用郡佐用町の一部)津山街道に当った一軒の茶店、尋ねる武蔵の風体をみながら「そういへばいかにも両三日前、風体は六部には違ひはないが、人相格好一と癖ありそうな人、この街道を北に津山の方へ向ふたが若しやそれではござりますまいか」といふ。「あるひはそうかも知れぬ。しかし其他に六部は通らなんだか、「へぇ、毎日三人や五人六部は通りますが、大抵夫婦連れか、老人でございます」と答へる。

『宮本武蔵 諸国漫遊』

「目付きの怪しい六十六部」、

題からしても、この六部が虚無僧に取り代わってもおかしくない、時代劇に登場する代表的な怪しいヤツです。やはり、六部と虚無僧、謎な部分は似ているのか?!

余談ですが、「人相格好一と癖ありそうな人」と相手のことを人と呼んでいますが、岐阜弁でもこう言います。

「おい!そこの人!」とか、「あの人は好かん…」とか、好感度の低さを表現する場合に使う気がしますが…。

さて、お次は、

先日、虚無僧研究会で取り上げられた中里介山の『大菩薩峠』の中の「竜神の巻」に「六部」という言葉が使われています。

中里介山著『大菩薩峠』第五巻

「竜神の巻」

目が見えなくなった竜之介が修験者となって身を隠していたところ、お豊と偶然出会う場面。竜神の護摩壇から降りてきた机竜之助の姿が描かれている。

白衣を着ていることが闇でもよくわかるから、人間には相違ないが、暗い中を手さぐりで、ようようとこっちの方へ向いて来ます。

そうして、前の弁財天の傍かたわらの、ごく細い道のところまで辿たどって来たのを、よく見ると、手には何やら杖をついて、面は六部のような深い笠でかくし、着物は修験者が着る白衣の、それもそんなに新しいものではないこともわかります。

「六部のような深い笠」とあります。

机竜之介は、第七巻『東海道の巻』で虚無僧になるので、ここではただ六部のような出で立ちであったのだろうと思われます。

見出し画像『歌川美麿画 諸国道中金の草鞋』 の絵にもあるように、虚無僧と六部は、笠や持っているものが違うだけで、着物は同じですね。

宿で偶然居合わせた旅人同士で、「交換しよっか」なんて話もありそう。笑 ないか。

次はコロボックル物語で有名な佐藤さとる氏のお話です。

佐藤さとる著『そこなし森の話』

どこをどう迷い込んだのか、その、そこなしの森の真中で、汗をふいている旅人がいました。ただの旅人ではなく、六部の姿をしていました。六部というのは、ほうぼうのお寺や神社をお参りして歩く人たちのことです。でもこの人がほんものの六部かどうかかわかりません。

背中には大きな縦長の箱のような荷物を背負っていました。これは仏さまをかざる厨子です。持ち歩きのできる、仏壇のようなものです。手に持っているのは”六部笠”という、浅い編笠でした。かぶっていると、木の下枝に当って、じゃまになるのでしょう。先ほどからこわきにかかえていたようでした。

この物語の主人公は六部。

この描写はとても分かりやすいです。さすが児童文学であります。

興味深いのが、編み笠の描写。

先ほどの中里介山とは逆で、

「手に持っているのは”六部笠”という、浅い編笠でした。」

深い笠ではなく、浅い笠となってます。

虚無僧目線なのでしょうか…。

さて、この森に住み始めた六部は、とあることをきっかけにまた旅に出ることにします。

短編ですが、なかなか面白い結末なのです。是非読んでみてください。

次は、江戸時代の絵本。

大坂名物絵本『絵本御伽品鏡』

油煙斎貞柳詠の狂歌入り大坂名物絵本

『絵本御伽品鏡』

国立国会図書館所蔵

内容は見世、物売り、芸能、祭礼、行者、遊戯、職人、景物など描かれた、大坂の名物尽くし絵。

国立国会図書館デジタルコレクションで見られます。

『かすみのまつ』

富川吟雪 画

国立国会図書館所蔵

内容が分からないのですが…。

富川吟雪 とは、

江戸中期の浮世絵師、草双紙作者。生没年不詳。作品は1760年(宝暦10)から77年まで総数280種以上で、そのほとんどは自画作である。内容は多様で、曽我物、当世的な滑稽もの、童話の脚色、情話風など各種にわたり、後の黄表紙といわれる洒落と風刺に特色をもち、絵を主として余白に文章をつづった大人向きの絵物語に多く影響した。近世中期の子供の読み物作者の典型である。

デジタル大辞泉

そしてお次ぎは十返舎一九。

弥次喜多道中で知られる、『東海道中膝栗毛』で有名でありますが、この後に刊行された『金草鞋』に六部があちらこちらに登場します。

十返舎一九『諸国道中金の草鞋』

見出し画像にもあります、六部と虚無僧の仲よしツーショット♡

諸国道中金の草鞋 五 奥州

「休来石」

早稲田大学所蔵

前回の広重の六部と虚無僧は、何だか身分の違いというものがにじみ出ていましたが、こういう仲良しのケースもあったのかな。

画家によって六部の感じが少しづつ違います。

喜多川月麿画

諸国道中金の草鞋 四 木曽路巻

同じ構図ですがゆるい系

「写」とあるので写しだと思うのですが画家は分かりません。

歌川国安画

『諸国道中金の草鞋』 七 出羽

「白岩」

早稲田大学所蔵

歌川国信画

『諸国道中金の草鞋』 八 奥州南部

早稲田大学所蔵

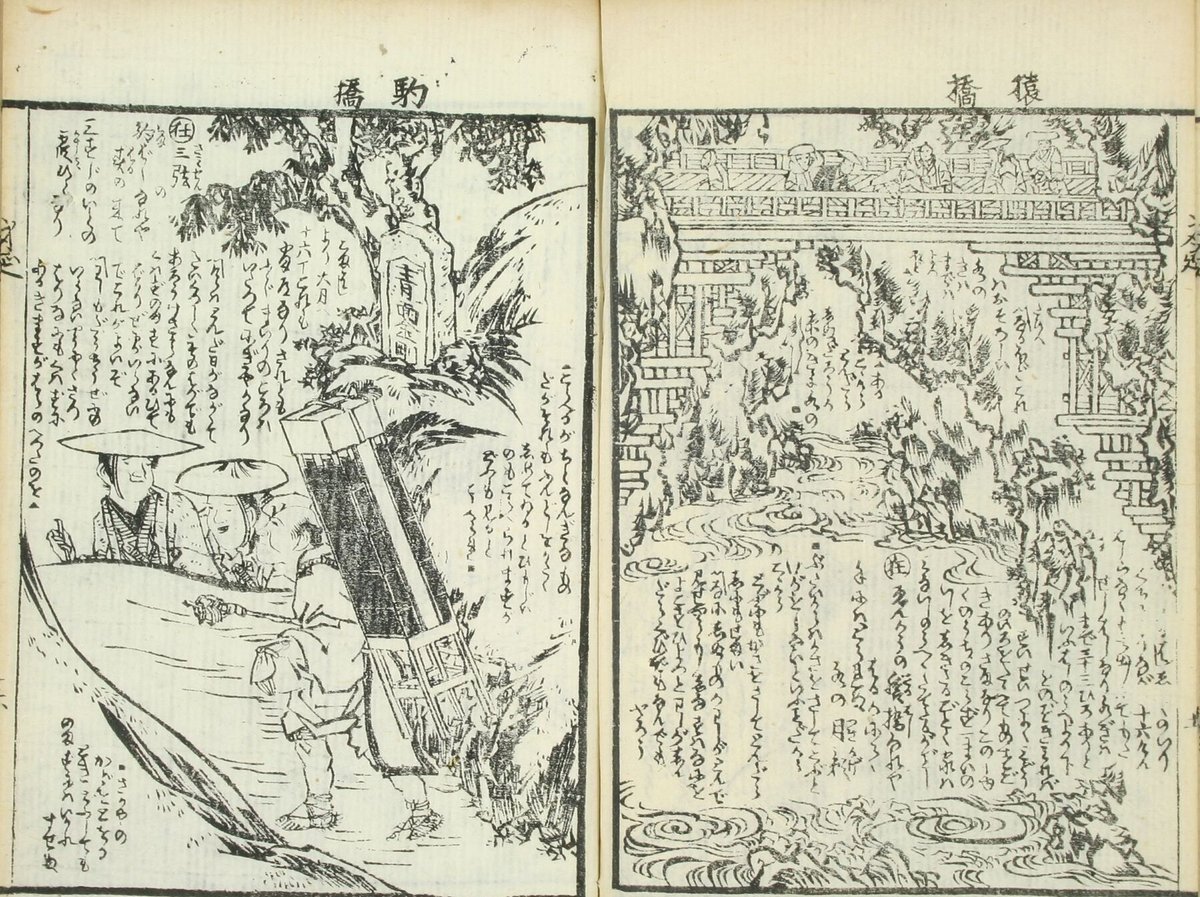

喜多川月麿画

『諸国道中金の草鞋』 十二 身延道中之記

「駒橋」

早稲田大学所蔵

歌川国丸画

『諸国道中金の草鞋』 十三 善光寺参詣并草津道

「塩尻」「村井」

早稲田大学所蔵

絵本となると細密になり、六部の表情も豊かですね。男性ばかりです。

二十四巻まであり、一巻ごとに探すと六十六部に出会えます。

これだけの特集でもできそう。虚無僧も時々います。

お時間ある方は是非、探してみてくださいませ。

虚無僧さんもいますよ。

諸国道中金の草鞋 弐編

早稲田大学所蔵

同じ構図で。

二人連れも。

諸国道中金の草鞋 十三 善光寺参詣并草津道

六部はオッサンばっかりですな〜と思いきや、女六部もおりました。

『女侠客村岡お園』

著者 玉田玉秀斎 講演 [他]

国立国会図書館所蔵

お園が六部にも変身してました。

女六部もカッコいいですなぁ。

そんなこんなで、今回の文学篇はこれくらで。

六部も虚無僧と同じく、掘れば掘るほど色々出てくるため、早々簡単にまとまりません…。

次回は、縁起と終焉、そして六部に関連する供養塔などで完結したいと思います♪

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇