バカンスにはもってこい『ソラリス』発掘記事

1961年に発表されたスタニスワフ・レムのSF小説『ソラリス』。数あるSF小説の中でもオールタイムベストワンに挙げる人も多い作品で、実際すんごく面白い。何がそんなに面白いかって言ったらやっぱり「ソラリスの海」の存在がとても大きくて、未知なる存在に触れることの不可思議さ、それを探求していくことの知的興奮が目一杯つまっており、その快感がダイレクトにメインストーリーに繋がっている。それ以外にも、異常なくらい緻密に書かれた「ソラリス学」の記述だったり、ホラー風味な前半の流れだったりと色々楽しい作品なのだ。翻訳は2種類あって、今回読んだのは沼野充義がポーランド語版から直訳し、『ソラリス』というタイトルで2004年に刊行した新訳版の方。沼野版はポーランド語からの直訳なので、ソ連時代のロシア語版を重訳した”旧版”には無かった部分(主に「ソラリス学」の記述)がちゃあんと収録されてます。やったぜ。

作者のスタニスワフ・レムは1921年生まれのポーランド出身の作家さん。『ソラリス』以外にも『虚数』『完全な真空』など、メタフィクショナルな作品や文学評論を手掛け、「クラクフの賢人」との異名を持つ。かっけえ~。この作品はレムの著作の中で最も有名で、刊行されて以降世界中の様々な言語に翻訳され、20世紀を代表する小説のひとつに数えられている。ちなみに森見登美彦の『ペンギンハイウェイ』はこの作品からインスピレーションを受けた作品だったりします。

簡単なあらすじは以下の通り。

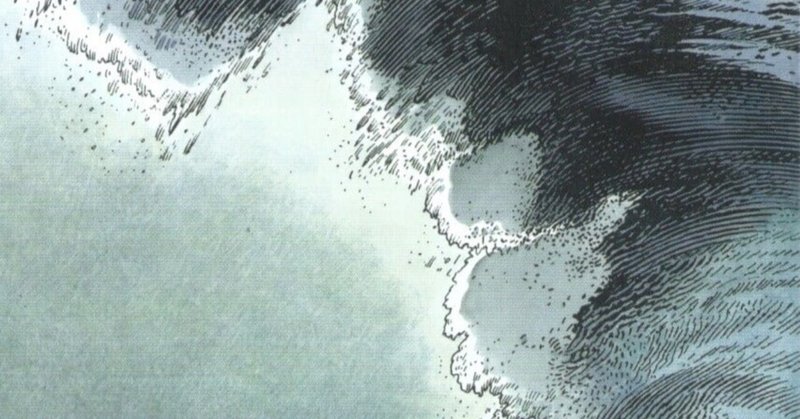

惑星ソラリス――この静謐なる星は意思を持った海に表面を覆われていた。惑星の謎を解明するためステーションに派遣された心理学者ケルヴィンは変わり果てた研究員たちを目にする。彼らに一体何があったのか? ケルヴィンもまたソラリスの海がもたらす現象にとらわれていく・・・・・・。人間以外の理性との接触は可能か?――知の巨人が世界に問いかけたSF史上に残る名作。

堅物そうな印象のある小説ですが、読み始めてみると案外すいすい読めちゃうと思います。まず序盤にホラーとサスペンス要素を入れることで読者を引き付け、全体の物語はハードな「ファーストコンタクトもの」という面と「宇宙時代のラブロマンス」という面があり、ここら辺の間口の広さが長いこと愛されている要因なのかなと。

とはいえ描写はかなり濃厚なので、しんどく感じる方もいるはず。特に作品内の架空の研究成果「ソラリス学」は執拗に感じるほど詳細に書かれており、しかもそれが何ページにもわたって語られるので、結構な人がここで振るいにかけられる気が。まあ、作者の病的な力の入れ具合と、筆力をたっぷり味わえるのでこれはこれで個人的には好きですが。世界観の強度を高めるためとはいえここまで精緻に書く必要あんのかよ、と突っ込みを入れながら読むのもおつです。

〈海〉が人類に対して行うことは果たしてコミュニケーションなのか?あるいはただコンタクトによって起こる反射のようなものに過ぎないのか?ケルヴィンは海との接触を通して心境に変化が起こるが、〈海〉は何も変わらない。相変わらず〈海〉は〈海〉のままだ。つまりこの作品は、宇宙への「人間中心主義」、あるいは宇宙人への「人間形態主義」的世界観に疑問を投げかけるという側面を持ち、その視点の鋭さがいまなお清新さに繋がっているのだろう。わけがわからん、と早々に投げ出さず、小説と対話するように読むことで、海のように広く深い読み方を許容する強度の高い小説です。

また、これまで2回映画化されていますが、原作を先に読むことをおすすめします。作品内で登場する〈海〉と同じく、読み手が何を感じるかの自由度は原作の方が圧倒的だから。

最終的にケルヴィンはソラリスに留まる道を選ぶ。「神のなり損ない」であるところの海と接触を続けることで、その果てに何かが待ち受けているのではないかという期待を持って。それは異質な他者に対する違和感を保持しながら、それでもなお他者と向き合おうとする人間同士の普遍的なコミュニケーションの話にも見えるし、神学論におきかえて、神と人間のあいまいな関係性を描写している場面として見ることも可能だろう。理解しようとすればするほど理解が遠ざかっていく「ソラリスの海」。わからないものをわかろうとする姿勢と、それでもなおたどり着けない不可能性に、この作品の永遠の魅力がある。私的には、このハッピーエンドでもカタストロフ(破滅)でもない、寂寥感や孤独やある種の解放感を感じるラストは大好きです。つうか旧エヴァのラストシーン、この小説のラストとそっくりだなあ。

「宇宙は拡大された地球だと考えるのは間違っており、人間にとっては到底理解の及ばない場所であるはずだ」レムが言ったとされるこの言葉は『ソラリス』という作品の哲学そのものを表しており、それは作品全体に浸透しています。風刺、メタフィクション、ラブロマンス、サスペンス、形而上学、精神分析、そして最後にファーストコンタクトとしてのSF小説と多岐にわたる要素を持った小説ですが、わからないものを理解しようとするその精神性にこそSFの本質があるとすれば、この作品からは最もその魂を感じることができるはずです。

※

上記は2015年に文庫版が早川書房から発刊されたころに書いた感想文。noteに掲載するにあたり所々加筆・修正しています。「わからないもの」を最後まで「わからないもの」としてそのまま提示し、「未知」というものの永遠性を作品に宿らせた作品。ラストの開けた終わり方、と言えば聞こえはいいけれど、人によっては何も解決しないで宙ぶらりんのまま投げ出された気分になるあの終わり方。個人的にはそういった作品全体を覆う”不可能性”みたいなものが神秘的に見えて好きです。

終盤におけるケルヴィンとスナウトの〈海〉をめぐる考察や、膨大で緻密なソラリス研究の文献、哲学的な記述、主人公がある境地にたどり着くラストシーン。私的に『ソラリス』はとにかく”かっこいい小説”で、あらゆる要素が洗練されていてぜんぜん古びてみえません。そのかっこよさは、私がSFに持つイメージそのもののかっこよさで、こういう清新さを求めているから自分は小説を読んでいるのだと、そんな風に感じました。

あと、最近またプレイリストを作りました。イメージは「頬を伝うあたたかい雨」。そんな感じの曲をあつめたもの。『ソラリス』とは特に関係なく作ったプレイリストですが、出来上がったものを聴いてみると案外この小説の雰囲気と合ってる気がしたので、ここに埋め込んでおきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?