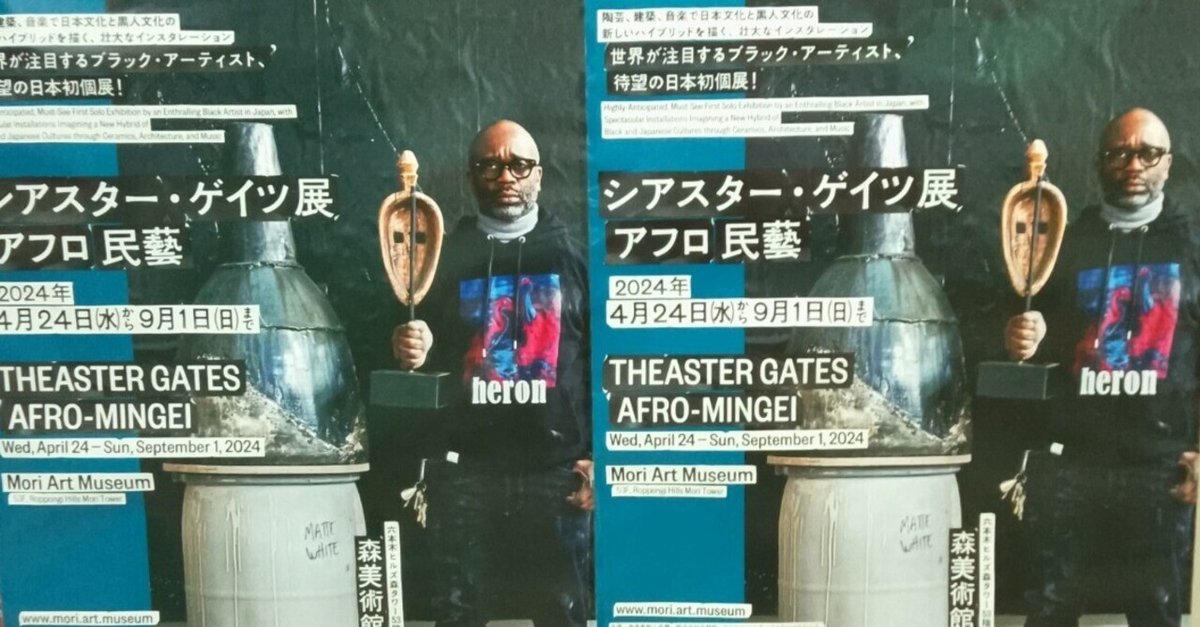

【画像59枚】「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」(森美術館)

陶芸・宗教・都市計画など、多岐にわたるバックボーンを持つ黒人芸術家シアスター・ゲイツ。特に陶芸に関しては日本の愛知県常滑市に1年間留学しており、現在も関わりを持ち続けております。いっぽうTEDのプレゼンテーション動画では、廃墟となった住宅(リーマンショックでしょうか…?)を地域コミュニティの拠点として再生している様が紹介されていたりもしており、その活動内容は非常に多彩。

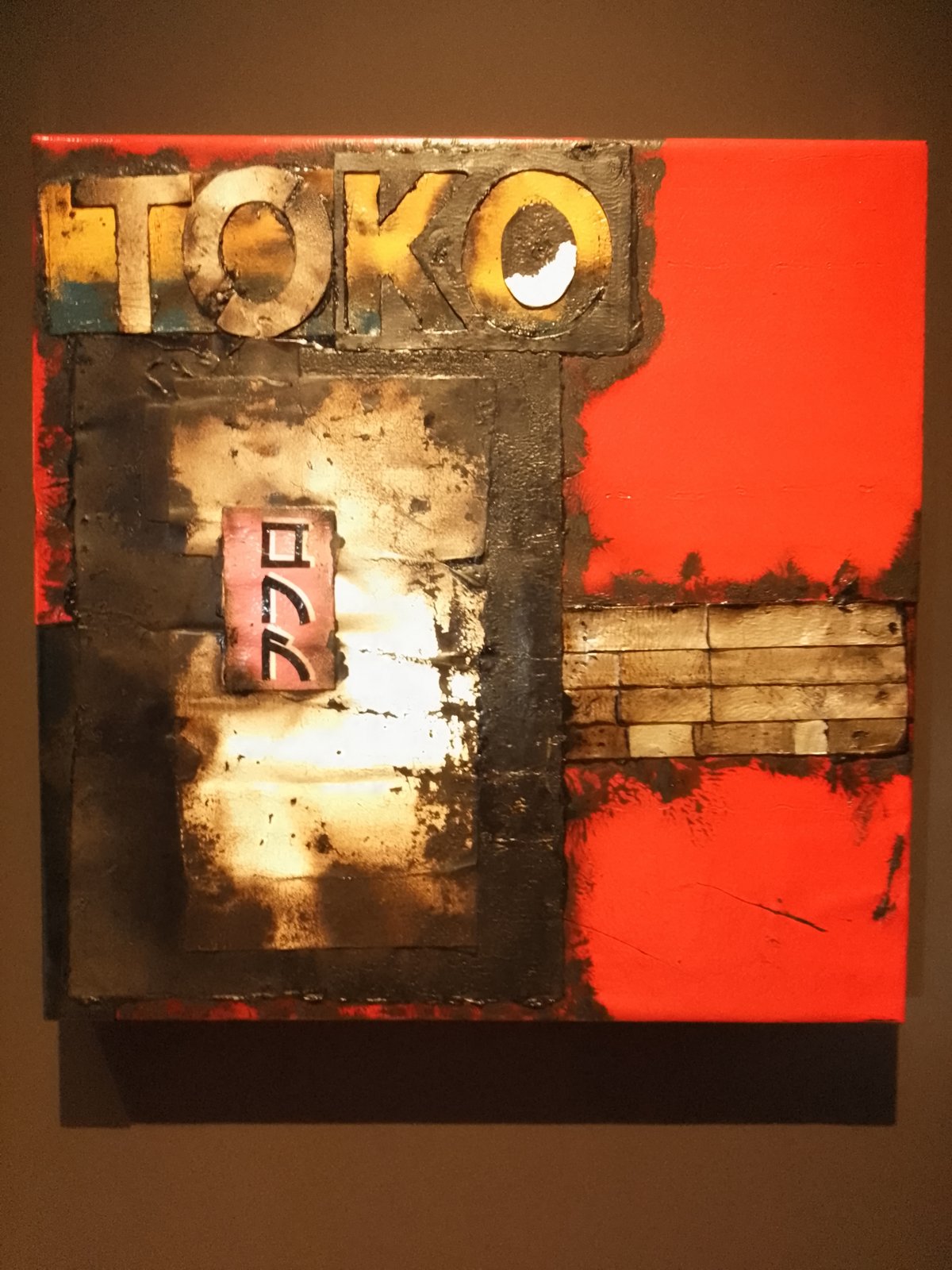

展覧会も陶芸のみならず、廃材を用いたペインティングやレディメイド、パフォーマンス、膨大な図書のコレクションなど、より総合的なものとなっております。特に最初の展示会場では、香木、そしてハモンドオルガンがそれぞれ使用された作品が展示されており、線香のような香りと低音Eフラットの音響で会場が満たされております。観る側としても目・耳・鼻と、より全身的な感覚で鑑賞することが求められているように思いました。

観てもらいたい作品は山程ありますが…個人的にはとにかく中盤の映像作品、《避け所と殉教者の日々は遥か昔のこと》と《嗚呼、風よ》を観て欲しい。前者は取り壊される直前、廃墟となった教会内にて、ゲイツ率いるバンド「ザ・ブラック・モンクス」がその教会のために行った音楽パフォーマンス、後者はやはり廃墟らしき建物内で行われる独唱です。特に前者は歌とコントラバス、そして壊れたドアを起こしては倒すことによってリズムを取る、少々変わった演奏手法が採られています。

ダンスのようにドアの周辺を回り、時には大振りに、時には小刻みに持ち上げられ、粉塵を上げながら倒れていくドア、そしてコントラバスの演奏とボーカル… それを耳で聴き、目で観ているはずなのに、心としては「大地」を、靴の裏を揺さぶられるような衝撃でした。なんと力強いパフォーマンスだろうかと。もう一つの独唱も同じことです。

時間にして合計26分、せっかちに通り過ぎる人もいたようですが、もし訪れたら、是非ともで観ていただきたい映像作品でした。

芸術としての深さ、エンターテイメントとしての楽しさ、歴史を称える「儀式」としての厳粛さ、内々にではなく観る側に訴えかけてくる力強さ…芸術展を観る様々な種類の楽しみが、見事に一つの展覧会に溶け合っている、素晴らしい展覧会だと思います。展覧会のタイトルにもなっている「アフロ民藝」というパワーワードがどうにも印象的ですが(笑)、かといって彼のアプローチを「黒人文化+民藝」というように、そう単純に括れるとも思わなかったです。そこにあるのはそんなヤワなカテゴライズを遥かに上回る、現役トップクラスの芸術家による、最上級の芸術展でした。

個人的には入院直前(これを観た数日後に入院)だったこともあり、なにを観るかは正直迷ったんですが、この展覧会で間違いなく良かったです。あと、入院準備で感想を書く余裕がなく、手術からの回復に想定よりもかかっていたりもしましたが、なんとか記憶があやふやになりきる前に書けました。

ジョリー(1937-2012)はゲイツにとって、友人の陶芸家。ちなみに国際芸術祭あいち2022で旧丸利陶管の住宅を利用して造られた「ザ・リスニング・ハウス」内で展示されたブラック・ソウルやエクスペリメンタル・ジャズのレコードはジョリーより譲り受けたもの。

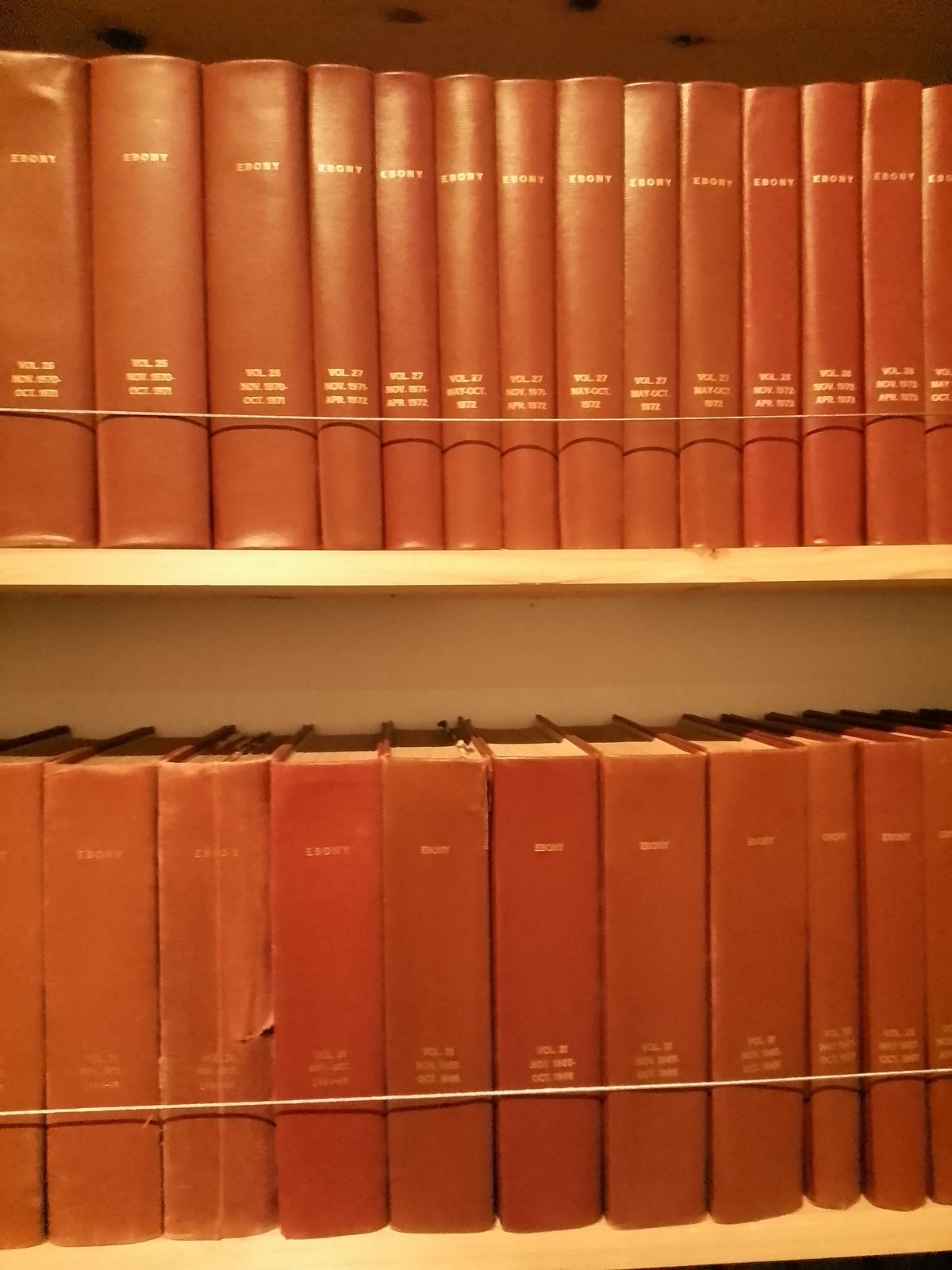

黒人の文化的空間・関連する品々を蒐集・保存・管理。前述のジョリーや研究者の遺品、教会・出版社・レコードショップ等々、地域社会で重要な役割を果たした場所が廃業等によってなくなる際、ゲイツはそこに残された物品を保存・アーカイブしてきた。

廃材となった消防ホースを用いたミニマルな作品。1960年代のアメリカ公民権運動の際、警察が平和的デモ隊を高水圧ホースで弾圧したという史実を引用している。

小学校体育館に使われた床を用いた絵画。子どもたちにとっての「遊び場」がなくなっていることへの批判が示唆されている。キャプションを参考にこれを書いていて思ったが、ゲイツの芸術は「喪失」に対するメッセージで、時としてカウンターを送っているような印象がある。

「タールペインティング」のシリーズの一つ。屋根にタールを塗る職人だったゲイツの父親より学び、現在はタールの代わりとして用いられる工業用トーチダウンを用いて制作。

常滑市の陶芸家である小出のコレクションで、制作時期は小出の生年から没年までとなっている。

2万点の物量は圧巻!

Pentecostalとは「ペンテコステ派」と呼ばれる、プロテスタント系の教会グループ。

Shintoは神道のことか。

左→Otis Redding「The Great OTIS REDDING Sings Soul Ballads」

右→The Stylistics「ROUND 2」

どちらもサブスクリプション等で視聴可能な音源です。

#japan #museum #JapaneseMuseum #instaart #art #artexhibition #美術鑑賞 #美術館巡り #美術展巡り #TheasterGates #シアスターゲイツ #アフロ民藝 #contemporaryart #森美術館