日曜日の茶がゆと究極の緑茶・ほうじ茶~お茶が身近にある風景

「急須を持っていない」という若い人が多いと聞きました。コーヒーはドリップするけど茶葉からお茶はいれない、と。みなさんはどうですか? 私は石かわ珈琲の豆でドリップするコーヒーと同様に、茶葉からいれるお茶が大好きです。「お茶」といってもいろいろですが、今回はうちのお茶好き息子と実践している「緑茶・ほうじ茶の楽しみ方」を紹介します。子どもでもできるくらい簡単。でも、子どもだからこそ、妥協のないこだわりが太く美しく貫かれている気もして。そして思ったのです。お茶が身近にある風景。日本人として、これは未来に残していきたいな、と。

子どもの頃、日曜日の朝に食べていた「茶がゆ」のこと

私のお茶体験は、山口県の田舎町で育まれました。

当時は父母、祖母、子ども3人の6人家族だったのでいつもやかんいっぱいに番茶がわかしてありました。よくあるアルマイトのでっかいやかんをうんしょっと両手で持ってコップになみなみ注ぎ、夏でも冬でもごっくごっくと毎日飲み干したもの。両親は急須で淹れた緑茶も飲んでいましたが、子どもたちが自由に飲むにはやかんでたっぷり!が必須だったようです。

うちでは番茶と呼んでいましたが、調べてみると、地域によって「番茶」という言葉が指す茶葉は異なるようです。

私にとって「番茶=茶色」ですが、こちら↑のお茶コラムを読んでびっくり。なるほど、製法も違うんですね。私が飲んでいた「番茶」は、「ほうじ茶」と言ったほうが全国的には誤解がないかもしれません。いずれにしろ、『番茶も出花』という通り、わかしたて・淹れたてはとてもとても香ばしく、ごっくごく飲んじゃうおいしいお茶だったのを覚えています。

もうひとつ、おすすめしたいほうじ茶の楽しみ方があります。「茶がゆ」です。

子どもの頃、日曜日の朝ごはんといえば茶がゆでした。みんな大好きだったから。当たり前すぎて「茶がゆ」とすら呼ばず、「おかいさん食べたい」というと普通に茶がゆが出てきました。かぐわしいほうじ茶を濃い目に出して、お米を炊く。塩味すら邪魔になるような、お茶だけのおいしさです。おかずにはだし巻き卵や煮物や漬け物が添えられたけど、私はおかいさんだけでおかわりできるくらい大好きでした。

ところが、東京のみんなは茶がゆを知らないんです。「おかいさん」はさすがに通じないと思いましたが、「ほうじ茶で炊いたおかゆ」と説明しても、「へ〜」っていう反応だけ。びっくり、そしてちょっと残念でした。簡単に作れるので一人暮らしでも時々作っていたけど、あれは多めに作ってみんなで食べたい、そんなイメージなんですよね。

結婚してから、まさかの大逆転。夫はなんやかんやでシティボーイなんですが(笑)、茶がゆが昔から好きだというではありませんか。なんでそんな都会っこのくせに茶がゆを知ってるの?と尋ねてみたら、義父が和歌山の人だから。私自身も当初は知らなかったのですが、茶がゆはむしろ和歌山の郷土料理として有名なのです。和歌山の人も「おかいさん」と言うそうですから、おもしろいですよね。

そもそも茶がゆは奈良県の発祥です。「大和の朝は茶がゆで明ける」と言われるほど、昔から奈良の人々の朝食として食べ継がれてきたんだそう。日本最古の宗派・法相宗の大本山として1300年の歴史を誇る世界遺産・薬師寺をはじめ、僧侶の食事として茶がゆの食文化が受け継がれていたといいますから、奈良から和歌山へ、さらに西の山口へと僧侶から伝えられたのだろうと想像できます。

そうそう、実家でのお茶体験といえば「やかんたっぷりの番茶」「日曜日の茶がゆ」のほか、「おばあちゃんとのお茶時間」もあります。祖母と一緒に飲むお茶は、ごくごく飲み干す番茶とはちょっと別物でした。なにしろ、急須で淹れて湯飲みに注ぎ、ルマンドをお茶うけにフーフーと味わいながら飲むのですから。よかったらこちら↓も。

緑茶をおいしく淹れる秘訣は「温度」。夏休みの自由研究より

ほうじ茶の次は、緑茶の楽しみ方。

まずは息子が小学3年生のときの「お茶の自由研究」の一部をご紹介させてください。

茶葉はすべて同じですが、淹れる温度によって色も味わいも全く違うことを発見し、驚き・喜びとともにレポートをまとめ、最後は糸と針を使って「和綴じ本」に仕上げた息子。なかなかの力作でした◎

この自由研究を終えてから、足を運んだのは中野にある老舗のお茶屋さん「OHASHI(おおはし)」でした。「フランス雑貨のお店ですか?」と思ってしまうような外観で、商品のパッケージも秀逸。

新進気鋭のおしゃれショップかと思いきや、茶問屋としての創業は1653年。約370年もの長い歴史を誇る老舗のお茶屋さんです。若き店主が跡を継いでから、「自分たちと一緒に年を取れる世代に愛されるように」と今の雰囲気にリニューアル。厳選された確実においしい茶葉を、今までとは違ったアプローチで提案しています。以前取材させていただいたのをきっかけに、こちらの店で扱うおいしい茶葉のファンになったのでした。

とくに衝撃を受けたのが、「つゆひかり」という品種。現在出まわっている品種のほとんどは「やぶきた」で、緑茶といっても黄色に近い色味をしていますが、つゆひかりは本当に美しいグリーンが印象的。

OHASHIの店主に息子の作った和綴じ本の自由研究を見ていただき、温度の話をすると、「目の付け所がパーフェクトですよ!本当に温度が重要ですから」とお墨付きをいただきました。「いつでも水出しが最高」ということではなく、「食事に合わせるならちょっと高めの温度が好き」とか、「季節によっては氷を入れたり、和菓子と一緒に70℃前後で淹れてみたり」とか、好みに応じて自在にコントロールできるのもお茶のよいところだと思います。

当時8歳だった息子とも、たくさんお茶の話をしました。

お茶について学んだ息子、「ときわ茶房」の店主になる

「緑茶は温度が大事」「お茶の香りはワイングラスで味わうとより楽しめる」と学んだので、みんなにも味わってもらいたい!と、息子(ときわ)が店主をつとめる「ときわ茶房」も開催しました。

開催後、写真とともにみなさんにご案内したのはこんな感じの内容でした。

今回みなさまにお楽しみいただいたのは、店主ときわが愛して止まない「お茶」。 「現代の三献茶」を隠れテーマに、3杯のお茶をご提供。

○1杯目は日本の生産量の1%にも満たないといわれる希少な「つゆひかり」を水出ししてワイングラスで

○2杯目は同じ茶葉を70度でいれて、京都の五色あられを散らしたお豆腐をお茶うけに

○3杯目は店主が3歳より点てている抹茶をホワイト生チョコレートとともに

「お茶は飲めなかった」という少女が「すっごくおいしい!」と飲み干してくれたり、 つゆひかりとお豆腐のマリアージュをオトナも子どもも満喫してくれたり、 高級な甘い抹茶をホワイトチョコと一緒に味わうとさらにスゴイのを共感しあえたり、 何度も「Amazing!!」と連呼してもらえたり。 今回もステキな時間をお客様と過ごすことができました◎ ありがとうございました。そして、ときわ店主、おつかれさまでした。

「三献茶」とは: 羽柴秀吉が鷹狩りの休憩で立ち寄った観音寺(かんのんじ)で、当時小坊主だった佐吉、のちの石田三成が振る舞ったといわれるのが「三献茶」。温度の違うお茶を3杯出し、感銘を受けた秀吉に家臣として取り立てられたという有名なエピソードです。

時は令和。 「ときわ茶房」店主、小学三年生の夏休みの自由研究は「おいしいお茶の温度」。その後、2年間あたためた研究の成果として、現代の三献茶を表現いたしました。

「お茶っていいねぇ、本当においしい」という声を何度も聞き、「だよねだよね、お茶っておいしいよね!」と盛り上がった一日。つゆひかりであれ、やぶきたであれ、好みの温度で淹れたお茶は、かけた手間以上の喜びをくれます。実際にはたいした手間じゃないですしね!

茶葉を摘む→揉捻してお茶にする。自家製茶葉を作る楽しみ

続いてご紹介するのは、一見ハードル高め、でも実際やってみたら「なんて楽しいんだっ!」とリピートしたくなること必至の茶葉作り体験です。

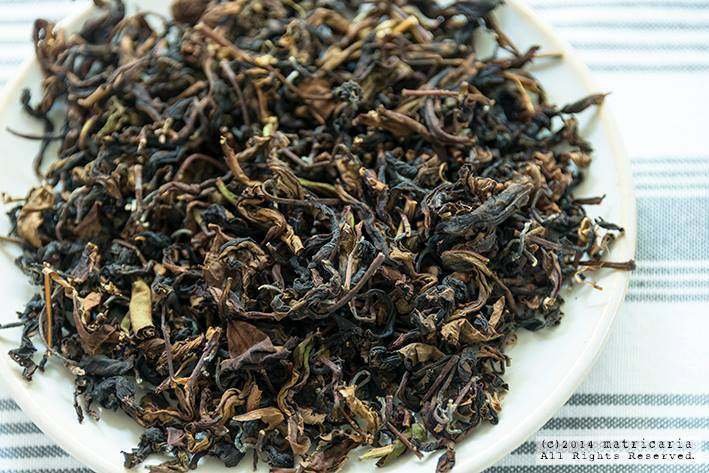

春と秋に2回、茶摘み体験をさせてくれる伊豆の蔵屋鳴沢。子どもにも茶摘み娘の衣裳を貸していただけるので、コスプレ気分で初めて行ってみたのが2014年。その経験があまりに楽しく、そしてできあがったお茶が本当においしかったので、以来毎年のようにお茶を摘みに行っています。

茶葉を摘む。

初めての経験ですが、あくまでも「仕事」ではなく「アクティビティ」ですから、楽しさしかありません。衣裳を着替えるだけでうきうき、一面に広がる茶畑のグリーンを目にしてさらにうきうき、「好きなだけ摘んでください!」と言われて、テンションマックスです。

そして、この先にさらなる楽しみが。そう、お茶を自分で作るのです。これはもう、ぜひ写真でご覧ください。

茶葉を作ると、素人なりにお茶のことが理解でき、より好きになる気がしました。たとえば茶葉を天日干しして揉捻した後、加熱するかしないかで香りや味がずいぶん違うのですが、これは自分で摘んだ茶葉でなくても応用できます。

息子は、スーパーで買ってきた普通の緑茶を、淹れる直前に焙じています。焙じるって、どうするの?と思われるかもしれませんが、簡単です。焙烙(ほうろく)という専用の道具もあるので、これを買って「形から入る」のも素敵ですが、うちはアヒージョなどに使う小さなスキレット(500円)をひとつ、ほうじ茶用にしています。

スキレットに緑茶を適量入れ(煎り玄米も加えると玄米ほうじ茶に!)、やさしく前後に振りながら弱火で加熱します。加熱時間は、「いい香りがし始めてから1分少々」というのが息子なりの目安。いつも最高においしいほうじ茶を飲ませてくれるので、息子の鼻と目の感覚で焙じるだけで十分のようです。

ごくごく普通の緑茶なのに、焙じていると部屋中がいい香りに包まれ、本当においしいほうじ茶が淹れられます。お香がわりに茶葉をたく「茶香炉」というのがありますが、焙じて飲めば一石二鳥。ぜひぜひ試してみてください!

***

遠い昔、中国から伝えられた茶の習慣。茶の木の栽培は、栄西(えいさい)禅師が持ち帰った種子を佐賀県に植えたのが始まりとされ、その後、京都の高僧が種子を譲り受けて、宇治茶の基礎をつくるとともに全国に広めたといわれています。当時は非常に希少で高価。時代ごとに仏教や武家社会からの影響を受けながら、中国とはまた別の茶文化が育まれ、やがて庶民にも広まっていったのです。

今ではペットボトルのお茶も進化してさらにおいしくなり、いつでもどこでも気軽に飲めるようになりました。でも、その便利さをありがたく感じるのとはまた別の文脈で、「自宅で味わうためのお茶」というのがあります。脈々と受け継がれてきた長い歴史を思うにつけ、「自分で淹れたお茶をじっくり飲んでみるのもいいもんだよね」と思うのです。

中学生になった息子が焙じてくれた、い〜い香りのほうじ茶を飲みながら、あるいは温度をきっちり測って淹れてくれた極上の緑茶を味わいながら、「いつか孫が生まれても、同じようにこれをやってほしいなぁ」と未来の風景に思いをはせた2022年の幕開けでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?