ジュニアサッカーの現場にこそ"余白"が必要なのでは?

手ほどきはしてやるが、答えは自分で見つけるもんだ。ハッキリこうと教えられるよりも、自分でつかんだ答えなら、一生忘れない(「アオアシ」より)

「教育」「指導」の真髄を突いた名言。このアオアシのシーンはサッカーや勉強に対する取り組み全般に通ずるものだ。

サッカーの場合、

「ボールを蹴りたい!」

「たくさんゴールを決めたい!」

学校の勉強の場合、

「世界の歴史について知りたい!」

「なんでこの公式が成り立つのか知りたい!」

と言った感じで自分自身の脳が渇望すると、心と身体は前のめりになる。これが「やる気になる」「やる気を出す」ということだ。そして、その動機が継続することで「上達」や「学習」という成果が生まれる。当然のことですね。この当たり前のことをジュニアサッカーの現場にどうやって落とし込むのか。

ぼくは昨年9月からコーチとして小学生年代のサッカーに携わるようになり、最近は週5〜6回活動に参加しています。そのなかで気になることがあるので、それについて語っていこうと思います。

今回ぼくが語りたいテーマは「余白」です。

コーチとして所属チームの練習で指導するだけでなく他チームとの試合にも同行したり引率したりするようになったので、周辺地域限定ではあるものの、現在のジュニアサッカーの現場でどのようなことが行われているのかをある程度知ることができるようになりました。

そのなかで強く感じたのは「余白がない」ということです。

以下、余白に関連した3つの問題について触れていきたいと思います。

①練習時間が長すぎる問題

②コーチング過多問題

③正しさの押し付け問題

(https://booklive.jp/bkmr/aoashi)

※まだアオアシ読んでない

①練習時間が長すぎる問題

まず、練習時間の設定から余白がないケースが多いです。ぼくが活動している地域限定の話ではありますが、1日の練習時間を90分〜120分と設定しているチームが散見されます。

どう考えても長すぎます。そんな長い時間、子どもたちが高い集中力を持続させられると思っているのでしょうか。大人でも難しいと思うんですが、、、

そして、それが長い年月見直されることなく惰性で続けられていることチームが多いように感じます。その結果、多くの選手がチーム練習だけで「お腹いっぱい」になっています。

サッカーを始めた頃はサッカーが好きで練習時間に関係なく暇さえあればボールを蹴りたいという子だったのに、気づけば長時間の練習に対して受け身の姿勢で取り組むようになり、自発的にサッカーに取り組むことをしなくなったというケースは多発しているのではないかと感じています。

また、もともと好奇心が旺盛なうえに身体を動かすのが好きでサッカーにのめり込むのは時間の問題だと思われていた子が、長時間半強制的に練習をさせられることで、サッカーが嫌いになるだけでなく、自分の中の好奇心を"殺す"ようになるというケースもよく見られるのではないかと思います。

ジュニアサッカーに限らず、自発的に行動することをしなくなった子たちの多くが半強制的に習い事を"させられる"ことが原因なのではないかと思われます。

本来、時間的な空白があり、精神的にも肉体的にも余力のある状態であれば、子どもたちというのは興味のあることに自分から進んで取り組むものです。誰に言われなくても少年ジャンプが好きな子どもは大人に止められてでも少年ジャンプをどこかしらで読みまくります。「少年ジャンプから学べることは沢山ある!あれは良質なコンテンツの集まりだ!ジャンプを読め!」と言われて読むような子はいないんじゃないかと思います。

集中力が続かないくらい長い練習時間を設定することは、子どもたちの意欲や好奇心を抹殺することになります。また、家族との時間だったり趣味や勉強の時間だったりを奪うことにも繋がります。つまり、無駄に長い練習をさせるというのは、複数の罪があるという意味での"重罪"と言ってもいいのではないでしょうか。

ちなみに、日本サッカー協会が2017年に発表した指導方針では、U-10では60分以内、U-12では75分以内に1日の練習を終えることが推奨されています。

もし惰性で練習時間を設定しているチームがあれば、今一度見直す必要があるのではないかと思います。個人的には、子どもたちが「もっとサッカーしたい!」と言って居残り練習したがるくらいが丁度いいと思います。

②コーチング過多問題

また、コーチングの部分に余白がないケースが多いです。たしかに、ジュニアサッカーの現場において、コーチや保護者が子どもたちに対してどんな声掛けをするのかというのは非常に重要なポイントではあります。しかし、それ以前の問題として、現場では「コーチング過多」が起こっているように感じることが多々あります。とにかくコーチや保護者といった周りの大人は子どもたちに対して干渉しすぎなのではないかと感じるのです。

子どもたちに限らず人間全般に言えることですが、高いパフォーマンスを発揮したり物事に全力で取り組み続けたりするうえで重要なのは、「内発的動機をもつ」ことです。周りの人からの強制や評価などお構いなしに、自ずから「やりたい」と思えること、知らぬ間に「やってしまう」状態であること。これが「継続」や「上達」のための最重要項目になります。

しかし、この内発的動機というものは周りの人間が管理することは極めて難しいです。まあ、そりゃそうですよね。本人が周りの評価なんて気にせずにやることが重要なのですから。

こういったことを踏まえると、コーチングという部分においても余白は必要なのではないかと僕は考えています。極端なことを言うと、過干渉になるくらいだったら「ほったらかしにする」くらいがベターなのではないかと思います。そして、「見守る」「問いを投げかける」がコーチとしてベストな振る舞いなのではないかと考えています。

つまり、周りの大人が「もっと走れ!」「やる気出せ!」「集中しろ!」などと言って発破をかけることは、子どもたちからすれば邪魔でしかないと思います。大人の良かれと思ってやっているコーチングは、子どもたち本人からすれば高いレベルの"騒音"かもしれません。

あと、やる気に関するコーチングだけでなく技術や戦術に関するコーチングも子どもたちから求められていない限りは"騒音"になります。そりゃそうです。自分と向き合う時間に邪魔者の声が耳に入ってくるのですから。子どもに手取り足取り教えたい人からすれば虚しい現実かもしれませんね。

え、虚しいですか?

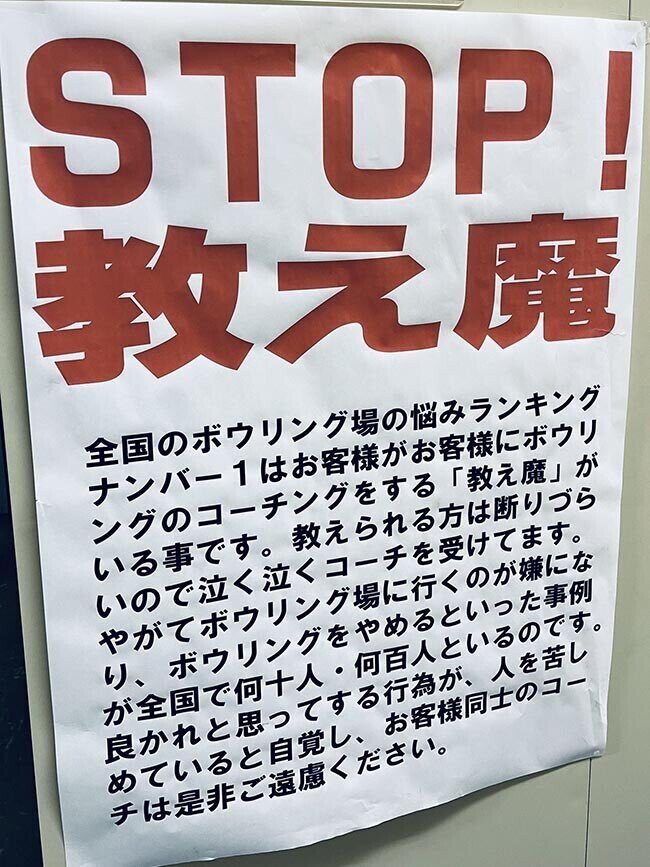

虚しいと感じた人、おそらく本人は無自覚かと思われますが、「教え魔」になっている可能性が高いです。自分自身が孤独や虚無を感じていて、それをなくすために「教え魔」になっている可能性が非常に高い。

↑ Twitterで話題になったやつ

③正しさの押し付け問題

最後に、「正しさ」の部分で余白がないと感じるケースについて触れていきます。

ジュニアサッカーの現場では、コーチや保護者は子どもたちに対してサッカーだけでなく生活に関するアプローチも行います。それ自体は大事なことだと思います。しかし、そう言った場面においても大人側の押し付けが垣間見えるケースが多いです。

たとえば、子どもたち同士で口喧嘩をする場面。口喧嘩が起こるということは、お互い(もしくは片方)が何か主張したいことがあるということです。そして、その主張を相手が受け入れられないとき、もしくは聞き入れようとしないときに口喧嘩は長引きます。

そういった口喧嘩は、子どもたちが社会的能力を身につけるチャンスという意味ではとても貴重なものです。

自分のワガママが通らない。そういった場合に、自分はどのように意見を伝えれば自分の感情や考えを理解してもらったり状況が良くなったりするのか。そのようなことを考える絶好の機会だと思います。

もちろん、子どもたちが「暴力」や「いじめ」をしているのであれば、被害を受けている子の安心と安全を一刻も早く守らなければなりません。しかし、そうでないのであれば、必要以上に口出ししない方が良いのではないかと思われます。

子どもたちの口喧嘩に過度に干渉することは子どもたちの学ぶ機会を奪うことになります。また、大人が口喧嘩を"制する"ことは、その大人の主観的な正義を子どもたちに押し付けることになります。

客観的な正義や絶対的な正義なんてものはないのにも関わらず、大人が正義を振り回すというのは、自分の正しさを他人に押し付けているという愚かな行為だと言えます。正義を振りかざす大人は世の中にはたくさんいますし、そういった人が育児や教育に携わっているのを見かけるとゾッとしますが、そういった光景はジュニアサッカーの現場でもよく見られます。ちなみにゾッとしたのはあくまで僕の主観です。

このように、コーチや保護者が"正しさ"を押し付けることは子どもたち自身が考えたり学んだりする機会を奪うことに繋がります。自分にとって"正しさ"とは何なのかを考える余白が埋められてしまっています。大人の都合で勝手に色塗りすることは子どもたちの"余白"を侵蝕することに等しいです。余白を残すことが大人の役割であり、子どもたちが自分の手で余白に色塗りするところを「見守る」ことが大切なのではないかと思います。

「自己教育力」が真のテーマ

ここまで「余白」をテーマに語ってきました。余白をテーマにするうえで参考にした概念があります。それは「自己教育力」というものです。

この言葉は1983年11月に中央教育審議会で使われたのが最初だと言われており、半世紀ほど前には概念として存在していました。

また、文部科学省でも議題として挙げられており、自己教育力は教育シーンにおいて重要視されつつある概念となっています。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/095/shiryo/attach/1340540.htm

ちなみに、自立した子どもを育てる教育として有名な「モンテッソーリ教育」は自己教育力をメインテーマとしています。

僕自身、自己教育力について知ったのは最近のことです。ついこの前までは全く知らない概念だったのですが、調べれば調べるほど興味深く、参考になるなぁと感じています。これからもジュニアサッカーの現場に携わる身として自己教育力についての見識を深めて、指導に活かしていきたいと思います。

里芋です。