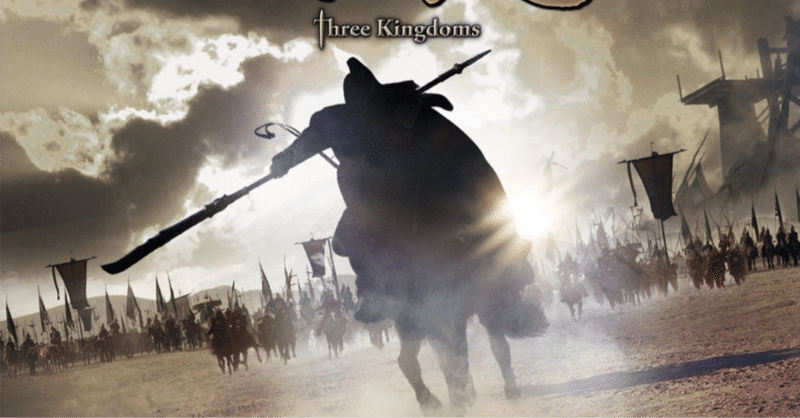

【5分でわかる古典】はじめての『三国志演義』

『三国志』から『三国志演義』へ

三国時代は、西暦三世紀頃、中国大陸に「魏」「呉」「蜀」の三国が鼎立して覇を競った時代をいう。

『三国志』は歴史書、『三国志演義』は小説である。

西晋の陳寿が著した『三国志』は、「正史」(国家公認の正統な歴史書)の一つに数えられる。

三国の英雄豪傑の物語は、古くから民間で伝承されていた。

北宋の都・汴京や、南宋の都・臨安など都市の盛り場では、「説三分」と呼ばれる三国志語りが、講釈師によって語られていた。

元代には、そうした講談のあらすじが劇画風の書物となって、上図下文の『全相三国志平話』が刊行された。

一方、元代の雑劇(古典演劇)では、三国物語の有名な一場面を演じた「三国劇」が人気を博した。

元末明初に至り、羅貫中が『三国志』『資治通鑑』などの史書に基づき、『全相三国志平話』に修正・潤色を加え、さらに雑劇や民間伝承なども取り込み、三国物語の集大成として、長編白話小説『三国志通俗演義』(『三国志演義』『三国演義』と略称)を書き上げた。

『三国志演義』は、後漢の黄巾の乱(184)から晋による統一(280)まで、約100年間の三国興亡の歴史物語である。「三顧の礼」「赤壁の戦い」「空城の計」など数々の見せ場と共に、英雄豪傑の知謀と武勇のせめぎ合いを克明に描いている。

『三国志演義』のあらすじ

[後漢末の動乱]

後漢の末、朝廷が外戚と宦官によって壟断される中、新興宗教の教祖張角を首領とする「黄巾の乱」が勃発する。

漢王室の末裔を名乗る劉備は、憂国の情を抱き、関羽・張飛らと義兄弟の契りを結び、黄巾賊討伐の義勇軍を結成し、各地を転戦して手柄を立てる。

朝廷では霊帝が崩御すると、権力闘争がますます熾烈になる。軍閥の董卓がこの混乱に乗じて入城し、一気に政権を掌握し、少帝を廃し献帝を擁立して専横を振るう。

これを除こうと、袁紹や曹操らが挙兵して、董卓討伐の連合軍を起こし、孫堅・劉備らもこれに加わる。

董卓は、天子を擁して洛陽から長安へ逃げるが、美女貂蟬を使った王允の策に掛かって、養子の呂布の手で殺害される。

一方、結束を欠いた諸侯の連合軍は瓦解し、いよいよ群雄割拠の乱世を迎える。

[曹操の台頭]

曹操は、山東で黄巾賊の残党を鎮圧し、これを配下に加えて軍事的基盤を築く。のち、自らの根拠地である許に献帝を迎え入れ、天下に号令する大義名分を得て、次々に他を圧倒していく。

帝位を僭称した袁術を破り、徐州を占拠していた呂布を斬り、「官渡の戦い」で北方最大の勢力を誇っていた袁紹に勝利を収め、中原に覇を唱える。

一方、曹操の麾下にいた劉備は反旗を翻すが、曹操に追撃され、妻子と関羽を生け捕りにされ、袁紹のもとに逃げ込む。その袁紹が倉亭でまたも曹操に敗れると、劉備は再び曹操に追われ、荊州の劉表を頼る。

江東では、戦死した父孫堅に代わって事業を継いだ孫策が暗殺され、その弟の孫権が後継者となる。

[三顧の礼]

劉備は、荊州の新野を与えられて再起に備えていた。時に、徐庶を通じて諸葛亮(字は孔明)の名声を知り、関羽・張飛を引き連れ、「三顧の礼」を尽くして孔明に軍師としての出仕を請う。

劉備の誠意に感じてこれに応じた孔明は、「天下三分の計」を説く。天の時を得て北(中原)を占める曹操、地の利に拠って南(江東)を占める孫権に対して、劉備は人の和を以て西(蜀)を占めて天下三分の形勢を成した上で、まずは孫権と結び、変事を待って曹操を討って漢室を再興する、という遠大な計略である。

曹操が南征を開始すると、急死した劉表の跡を継いだ劉琮は、戦わずして降伏してしまう。劉備は多くの民を抱えて撤退するが、途中、当陽で曹操軍に追いつかれ、大敗を喫して江夏へ落ち延びる。

[赤壁の戦い]

江東では、劉備と組んで曹操に対抗するため、孫権配下の魯粛が特使として劉備のもとを訪れる。これを受けて、劉備は孔明を江東に派遣し、孫権との同盟を図る。

曹操が自ら大軍を率いて南下してくると、張昭ら江東の群臣たちは恐れをなして降伏を唱えるが、孔明が巧みな弁舌で孫権や武将周瑜を動かし、抗戦の決意をさせる。かくして、周瑜を大都督とする数万の孫権軍は、八十余万の曹操軍と赤壁にて長江を挟んで対峙することになる。

周瑜は火攻めを画策し、老将黄蓋と共に「苦肉の計」で敵を欺き、龐統の「連環の計」で曹操軍の船団を鎖で繋ぎ合わさせる。最後に、孔明が七星壇を築いて祈禱し、冬のさなかに東南の風を吹かせ、投降を装って接近した黄蓋の一団が一斉に火を放つと、逃げ場のない曹操軍の船団はたちまち炎に包まれ、孫権軍が大勝利を収める。

命からがら華容道まで敗走した曹操の前に、待ち伏せていた関羽が立ちはだかるが、関羽は昔受けた恩義のゆえに曹操を見逃してしまう。命拾いはしたものの、曹操の天下取りの野望は頓挫し、いよいよ三国争覇の時代に突入する。

[三国鼎立]

「赤壁の戦い」の後、劉備は孔明の策によって荊州南部の支配権を得る。その後、劉璋に代わって益州の長官となり、蜀の地を手に入れる。しかし、荊州の返還を要求する孫権との間で、領有権をめぐる争いが起こる。

一方、赤壁では破れたが、いまだ優位に立つ曹操は、魏公となって権勢を振るい、皇后を弑して自分の娘を皇后に立てるなど横暴を極め、魏王の位にまで上る。

曹操から漢中を奪取した劉備も、漢の正統を守るべく漢中王となる。その数ヶ月後に、荊州の守護を任されていた関羽が、魏と呉の挟撃に遭って捕らえられ、孫権に斬られる。

関羽の首を送られた曹操は、関羽の亡霊に取り憑かれて病に倒れ、この世を去る。曹操の死後、曹丕が献帝に退位を迫り、禅譲を受けて帝位に即いて魏を建国し、ここに漢王朝が名実ともに滅亡する。

翌年、劉備が帝位に即いて蜀を建国し、孔明を丞相に任命する。劉備は、関羽を斬った孫権を討たんと報復戦の準備をするが、その最中、張飛が部下に寝首をかかれて殺される。

二人の義兄弟を失った劉備は、自ら大軍を率いて出陣するが、夷陵で呉軍を指揮する陸遜の前に惨敗する。白帝城に逃れた劉備は病床に伏し、孔明に後事を託して亡くなる。

[諸葛孔明の北伐]

諸葛孔明は、先主劉備の遺志を継ぎ、全身全霊を以て蜀の国を支える。

魏を討つに当たって、まず後顧の憂いを除くために南征を挙行し、南蛮王猛獲を七度生け捕り七度釈放して心服させる。

そして、後主劉禅に「出師の表」を奉って、北伐を開始する。祁山へ兵を進め、一時は優勢を保つが、街亭で魏軍と対戦中、孔明の指示に背いて山上に布陣した馬謖の失策によって後退する。その後何度も兵を北に進めるが、中原回復の念願を果たすことなく、五丈原で司馬懿と持久戦を展開する中、精根尽きて病死する。

この間、江東では孫権が帝位につき、呉を建国する。

その後、魏では、司馬懿がクーデターを起こし、司馬氏が実権を握る。

孔明亡き後の蜀は、衰退の一途をたどり、ついに魏軍に降伏して滅びる。のち、司馬氏が魏の曹氏から禅譲を受けて晋を建国し、ここに魏が滅びる。

最後まで残った呉も、やがて晋に降伏して滅び、ついに三国鼎立の時代に終止符が打たれ、天下は晋によって統一される。

『三国志演義』雑記

歴史と小説

「三国志」には、大きく分けて二つの系統がある。一つは、歴史としての「三国志」、もう一つは、物語としての「三国志」である。

それぞれを代表する書物が、前者は陳寿の正史『三国志』、後者は羅貫中の長編小説『三国志演義』ということになる。

正史『三国志』は、歴史書であるから書かれていることが史実であるかと言えば、決してそうではない。中国の歴史書には、説話や伝説の類が少なからず含まれている。

しかも、正史は、ある王朝の史官が、その一つ前の王朝の歴史を綴るわけであるから、歴史的事実は、その史官が仕える王朝の都合で、いかようにも歪曲されてしまう。

そもそも正史の「正」は、正統、つまり国家公認という意味であって、正しいという意味ではない。

『三国志演義』は、歴史小説である以上、基本的には、史実に基づいているが、物語の多くは虚構である。

清の章学誠は、『三国志演義』について、「七分の実事、三分の虚構」(史実が七割、フィクションが三割)と述べている。

『三国志演義』は、虚構の部分こそが精彩を放っていて、読み物としては面白い。物語の数々の山場が、歴史書では簡略に記されているが、『三国志演義』では、虚構をふんだんに取り混ぜて長々と語っている。

例えば、「三顧の礼」は、『三国志』「蜀書・諸葛亮伝」では、「凡三往乃見」(凡そ三たび往きて乃ち見る)とあり、原文では僅か5文字である。

『三国志演義』では、この場面を最大限に引き伸ばし、劉備が関羽と張飛を従えて、礼を尽くして孔明の廬を何度も訪ねてやっと面会し、軍師としての出仕を請うさまを描いている。訪ねても留守だったり、人違いだったり、やっと会えたら昼寝をしていて、関羽と張飛が腹を立てるなど、いくつもの虚構が盛り込まれている。読者をじらしながら延々と語り、真打ち登場前の緊張感を盛り上げている。

どの王朝が正統なのか?

正史『三国志』は、著者の陳寿が晋の武帝(司馬炎)の臣であり、司馬氏は魏の曹氏から禅譲を受けているので、当然のことながら、魏を正統の王朝としている。

ところが、その後、三国のどの王朝を正統と見なすかという問題が知識人の間でしばしば議論されるようになる。

東晋・習鑿歯の『漢晋春秋』では、蜀を正統と見なし、この見解が南朝の各王朝に受け継がれる。ところが、唐代から北宋においては、再び魏を正統とする説が優勢となる。

南宋に至ると、朱熹が『資治通鑑綱目』で蜀を正統とし、以後、朱子学の権威に伴って、これが再び主流となって明代にまで及ぶ。

明代に成立した『三国志演義』は、蜀の劉備を漢王室の正統な後継者とする見方で物語が描かれている。

曹操は悪玉なのか?

曹操(字は孟徳)は、三国魏の実質上の創始者である。

曹操は、後漢の丞相であり、正式に魏王朝を建てたのは、献帝から禅譲を受けた息子の曹丕である。曹操は、死後、太祖武帝と追尊された。

曹操は、政治・軍事に並はずれた天分を持った宰相であり将軍であった。また、後漢の建安文学を代表する詩人でもあった。まさに、文武両面に非凡な才能を見せた一代の英雄である。

正史『三国志』では、曹操を「非常の人、超世の傑」(並はずれた人物、時代を超えた英傑)と讃えている。

ところが、時を経て明代に成立した小説『三国志演義』では、曹操は専ら「悪玉」というイメージが強い。英雄から一転して、「奸雄」や「国賊」というレッテルを貼られるようになる。

『三国志演義』では、前述の通り、蜀の劉備を漢王室の正統な後継者として描いているので、必然的に曹操が敵役に回った。

劉備 = 漢王朝の後継者 (仁徳慈悲の君主)= 善玉

曹操 = 漢王朝の簒奪者 (悪逆非道の国賊)= 悪玉

という図式である。劉備を善玉として扱うために、曹操が必要以上に悪く描かれている面がある。

実は、宋代の講釈において、曹操はすでに悪玉であった。北宋・蘇軾の『東坡志林』に、町の子供たちが講釈を聴く様子が記されている。

三国の事を説(かた)るに至りて、劉玄徳の敗るるを聞かば、顰蹙して涕を出す者有り、曹操の敗るるを聞かば、即ち喜びて快を唱す。

(講釈師が三国興亡のことを語るに至ると、聴く者は、劉備が負けると眉をしかめて涙を流し、曹操が負けると喜んで喝采する。)

この頃からすでに人々は劉備への同情を示し、曹操は悪者として扱われていた。

『三国志演義』は、こうした講釈や芝居など大衆演芸を母胎とするため、人物に対する好悪には、判官贔屓の民衆心理が多分に働いている。

「強い奴は悪い奴」「正義は弱い者の味方」という民衆心理の中で、

劉備 = 弱い = 良い人 →「応援してあげたい」

曹操 = 強い = 悪い奴 →「懲らしめてやりたい」

という図式になる。

また、別の観点から、曹操が悪役になったもう一つの理由は、曹操が宦官の家系であり、出自が卑しいとされるからである。

曹操の祖父曹騰は、宦官としては最高位の大長秋(皇后侍従長)となり、費亭侯に封ぜられ、巨万の富を蓄えた。父の曹嵩は夏侯氏だったが、曹騰の養子となり曹氏を継いだ。

さらにもう一つの理由は、臣下でありながら漢王朝を奪い取った者であるということである。

歴史学上の評価として、曹操が簒奪者であるか否かは、容易に論じることはできないが、少なくとも『三国志演義』の語り口は、そういうイメージを与えている。

実際、曹操は強かったわけだが、それほど悪かったかどうかは疑問だ。

天下を争って戦をしている以上、誰でも陰謀を企み、騙したり裏切ったりするわけで、曹操ばかりが悪者にされるのは、いささか気の毒ではある。

京劇に登場する曹操は、つねに悪役である。京劇の隈取りで、白地に黒の模様は、腹黒い憎まれ役を表すものである。

諸葛孔明の独壇場

諸葛亮(字は孔明)は、劉備の軍師となり「天下三分の計」を授け、蜀の建国後、丞相となる。知謀に長け、兵法を知り尽くし、大局を見通し、冷静沈着に指揮を執り、敵の意表を突くさまざまな戦略を駆使して、劣勢の蜀を支え続けた。劉備に対する忠節を貫き通した才徳兼備の英雄である。

超人的な活躍をする孔明であるが、『三国志演義』では第37回(全120回)に至って、ようやく登場する。

諸葛亮の登場後は、曹操・孫権・劉備・周瑜らを含めて、すべての主要な人物が、諸葛亮の引き立て役に回ってしまう。

諸葛亮は、つねに相手よりも一枚上手である。

呉の群儒との舌戦に始まり、「草船借箭」「苦肉の計」を経て、七星壇で東南の風を呼ぶまで、「赤壁の戦い」の前哨戦での策謀のぶつかり合いは、諸葛孔明の独壇場になっている。

「苦肉の計」のくだりでは、黄蓋に偽の投降をさせるため、黄蓋が周瑜と対立して鞭打ちに処せられたように偽装して内通者の目を欺き、周瑜は「孔明も気付くまい」と得意になるが、孔明はこの猿芝居をはじめから見抜いていた。

周瑜は、「どうして天は自分と孔明を同じ時代に生んだのだ!」と恨み言を吐いて憤死してしまう。諸葛亮の登場によって、周瑜は「若大将」という英雄の座から「道化役」に引きずり下ろされてしまっている。

神になった関羽

関羽(字は雲長)は、蜀の武将である。『三国志演義』の冒頭で、劉備、張飛と義兄弟の契りを結んでいる。

立派な鬚髯(あごひげ、ほほひげ)をたくわえていたため、「美髯公」とも呼ばれる。

関羽の人物像は「義」と「勇」に集約される。勇猛果敢なばかりでなく、決して主君(劉備)に背くことのない忠誠心に篤い義勇の士である。

劉備が曹操に敗れて袁紹のもとに逃げると、関羽は曹操に捕らえられた。曹操は、関羽に惚れ込み、礼遇して帰順を勧めたが、関羽は承服せず、贈り物も一切受け取らなかった。白馬の戦いで、袁紹の部将顔良の首を斬り、それを置き土産に、五つの関所を突破し、劉備のもとへ帰り去った。曹操は、その義に感嘆し、関羽を追おうとする部下を制し、去るがままにさせた。

中華圏では、関羽は、諸葛孔明に匹敵するほどの人気があり、軍神、財神として祀られている。大陸や台湾のみならず、海外の華僑の間でも広く信仰されている。

中国人が住む至る所に関羽を祀る廟が建てられ、横浜中華街にも関帝廟が置かれている。

「三」が一番面白い

『三国志演義』は、三つの国の興亡を語ったものである。戦を扱う物語としては、「三国鼎立」が一番面白い。

「楚漢興亡」の項羽と劉邦のように、両雄の対決は、押したり引いたり、綱引きやシーソーのようで、ややもすると単調に陥る。春秋戦国のように、役者が多すぎると、話がバラバラになってまとまらない。

三つの勢力の力比べは、ある種の安定感があって、しかも変化に富んで、緊張感が保てる。戦の話は、三つ巴ぐらいがちょうどいい。恋愛ドラマも、三角関係が一番面白い。

歴史上、数ある戦争物語の中で、「三国志」が群を抜いて人々を魅了しているのは、この「三」という数字とも関わりがあるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?