『覇王別姫』~歴史、京劇、小説、そして映画『さらば、わが愛』

『覇王別姫』は、「覇王」項羽が「姫」虞美人に今生の別れを告げる物語である。

もとは『史記』「項羽本紀」に見える項羽の最期を伝える歴史故事であるが、後にこれが潤色されて、京劇、小説、映画など、さまざまなジャンルで語り継がれていく。

『史記』「項羽本紀」

『史記』「項羽本紀」は、楚の武将項籍(字は羽)の伝記である。

時は秦末、都咸陽が陥落すると、再び世が乱れ、諸侯が並び立つ。

当初は、項羽が自ら「西楚の覇王」と号し、実権を握っていたが、徐々に勢力を増した漢王劉邦がこれに対抗し、楚漢の間で、一進一退の攻防が繰り広げられる。

最後には、漢軍に韓信・彭越らの軍が合流し、ついに項羽を垓下(安徽省霊壁県)に追い詰める。

漢軍と諸侯の兵は、垓下に立て籠もった項羽の軍を幾重にも包囲する。

夜、漢軍の兵士たちが四方で楚の歌を歌っているのを聞き、項羽は大いに驚く。

「漢軍は、すでに楚国を占領したのだろうか。(漢軍の中に)なんと楚人の多いことか!」

項羽には、寵愛する美人がいて、名を虞(ぐ)と言った。

戦では、つねに騅(すい)という名の駿馬に騎乗していた。

項羽は、陣中で、虞美人を前にして、感情を高ぶらせて悲歌慷慨する。

力は山を抜き 気は世を蓋(おお)う

時利あらず 騅逝(ゆ)かず

騅の逝かざる 奈何(いかん)すべき

虞や虞や 若(なんじ)を奈何せん

(力は山をも抜き、気は世をおおう。しかし、時運に利無く、騅は進もうとしない。騅が進もうとしないのをどうすればよいのか。虞よ、虞よ、お前をどうすればよいのか。)

項羽は、涙を流しながら繰り返し歌い、虞美人もこれに唱和した。

以上が、「四面楚歌」の中、項羽が「垓下の歌」を歌うシーンである。

詳しくは、こちら。↓↓↓

京劇『覇王別姫』

項羽と虞美人の感動的なシーンは、後世、民間で語り継がれ、さまざまな尾ひれはひれがつく。

民間に伝承された数々の逸話は、後に通俗白話小説『西漢演義』や戯曲『千金記』など、書物の形でまとめられ、それらを経て、京劇『覇王別姫』が誕生する。

『覇王別姫』には、もとの『史記』「項羽本紀」にはないプロットが幾つも加わっている。

虞美人に関して言えば、「項羽本紀」では、虞美人は、上に挙げた場面でしか登場しない。

つまり、歴史上では、この女性は、「名を虞という項羽の寵姫で、垓下で項羽に和して歌った」というだけで、その後どうなったのかわからず、他の場面でも姿を現さない。

ところが、京劇『覇王別姫』の中では、悲劇のヒロインとして、覇王項羽と並んで、主役を務めている。

京劇『覇王別姫』では、虞姫(=虞美人)は、項羽の目の前で自刎する。

そのあらましは、以下の通り。

項羽が、陣中で「垓下の歌」を歌う。

泣き崩れる虞姫は、これが今生の別れと悟り、項羽を少しでも慰めようと剣舞を披露する。項羽は、すっかり気をよくして豪快に笑う。

そこへ、太監が入ってきて急を告げる。

項羽は、虞姫を伴って囲いを破ろうとするが、虞姫は言う。

「大王様、どうか江東へ渡って、楚国を復興してください。わたしがお供すれば、足手まといになります。どうか死を賜りたく存じます。」

項羽は、愛する虞姫に死ぬことを許さない。

すると、虞姫は前方を指さし、項羽を欺いて言った。

「大王様、漢軍が攻め入ってまいりました!」

項羽が背を向けた瞬間、虞姫は、項羽の腰から剣を抜き取り、首を切って自ら命を落とす。

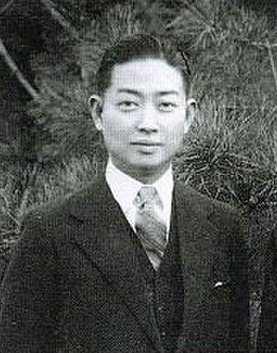

京劇『覇王別姫』は、女形の名優、梅蘭芳(1894ー1961)が虞姫を演じたことで人気を博し、「梅派」の代表作となる。

小説『覇王別姫』

1985年、香港の女流作家、李碧華が、小説『覇王別姫』を発表した。

激動の中国近現代史を背景に、二人の京劇役者の数奇な人生を描いた長編小説である。あらすじは、以下の通り。

役者養成所に預けられた九歳の小豆子は、兄弟子の小石頭に守られながら修行の日々を送る。

やがて、小豆子は旦角(女形)、小石頭は武生(勇ましい男役)になり、それぞれ蝶衣、小楼と改名する。

二人は「覇王別姫」を十八番として同じ舞台で活躍していたが、女になりきっていた蝶衣は、小楼に恋心に似た特別な思いを抱くようになる。小楼が妓女の菊仙と結婚すると、蝶衣は遣り場のない嫉妬の念に駆られる。

抗日戦争から国共内戦、そして文化大革命と時代の荒波が続く。反伝統の革命運動の中で、京劇役者にも批判の矛先が向けられる。

紅衛兵から理不尽な自己批判を迫られる中、小楼が離縁を口走ると、それを聞いた菊仙は、花嫁衣装をまとった姿で首を吊って自害する。

蝶衣と小楼は、労働改造所へ送られる。

のちに、蝶衣は名誉回復して家庭を持ち、一方、小楼は香港に亡命する。

八十年代に至り、香港を訪れた蝶衣は、小楼と再会する。

観客のいない舞台で再び「覇王別姫」を演じた後、蝶衣は一人北京へ帰ってゆく。

映画『さらば、わが愛/覇王別姫』

映画『覇王別姫』(1993年)は、上に挙げた李碧華の小説『覇王別姫』を映画化したものである。

監督は、『黄色い大地』で注目を浴びた陳凱歌が務めた。

キャストは、蝶衣役に香港の張国栄(レスリー・チャン)、小楼役に中国の張豊毅(チャン・フォンイー)、菊仙役に鞏莉(コン・リー)という錚々たる俳優陣が共演している。

93年、カンヌ国際映画祭で、パルムドール(グランプリ)を受賞している。中国映画史上屈指の名作である。

日本では、94年に『さらば、わが愛/覇王別姫』という邦題で公開され、当時、大ヒットした。

映画では、京劇『覇王別姫』が、劇中劇として演じられている。

覇王項羽に扮する小楼を張豊毅が、虞姫に扮する蝶衣を張国栄がそれぞれ演じている。

陳凱歌監督が小説から映画に改編した際、所々プロットを変えているが、中でも、最終章を大きく変えている。

小説では、小楼は香港に亡命し、トラム(路面電車)の運転手になるが、やがて解雇され、アパートからも追い出されて生活苦に陥る。

これは、作者李碧華が、落ちぶれた小楼の姿に将来の香港の運命に対する憂慮を重ね合わせたものだった。

ところが、映画の中では、香港はまったく出てこない。小楼と蝶衣は労働改造所に送られた後、名誉回復して北京に戻る。

そして、最後のシーンでは、二人が再び『覇王別姫』を演じ、その最中に蝶衣が小楼の剣を抜いて自刎する。

確かに、京劇『覇王別姫』では、虞姫は自刎している。映画でも、最後はヒロインの自尽で幕を下ろした方がインパクトがあるかもしれない。

しかし、それでは李碧華が意図した蝶衣の人物像ではなくなってしまう。

女形であった蝶衣は、幼少の頃からずっと小楼に恋心を抱いていた。ところが、菊仙の登場、文革の嵐を経て、ようやく夢から覚めた蝶衣は、家庭を持ち、現実の世界で生きていく選択をする。

李碧華の構想では、蝶衣は虞姫ではないのである。

だから、李碧華は意図的に蝶衣を殺さなかったのであるが、陳凱歌監督は原作者の構想に反して、蝶衣をドラマチックに殺してしまっている。

このように、原作の小説との違いは見られるが、それはさておき、映画『覇王別姫』は、掛け値なしに素晴らしい。

波瀾万丈のストーリー、京劇と文革、伝統芸能を襲った狂気の嵐、激動の時代に翻弄される男と女、愛と憎しみ、舞台と現実の交錯、宿命的な同性愛、レスリー・チャンの妖艶な姿態、圧倒的な映像美・・・。どれを取っても、極上の素晴らしさだ。

「観て損はない」ではなく「観ないと損だ」と自信を持って言える珠玉の芸術作品である。