【心に響く漢詩】李白「静夜思」~月明かりに故郷を思う

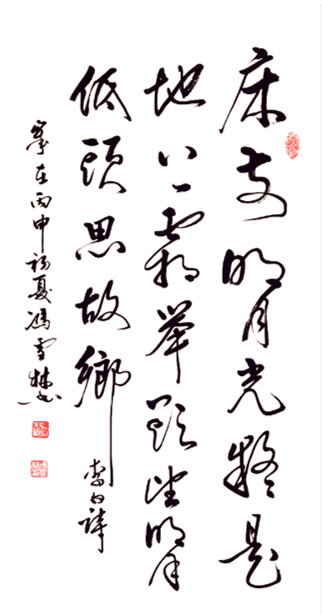

靜夜思 静夜思(せいやし)

唐・李白(りはく)

牀前看月光 牀前(しょうぜん) 月光(げっこう)を看(み)る

疑是地上霜 疑(うたご)うらくは是(こ)れ 地上(ちじょう)の霜(しも)かと

擧頭望山月 頭(こうべ)を挙(あ)げて 山月(さんげつ)を望(のぞ)み

低頭思故郷 頭(こうべ)を低(た)れて 故郷(こきょう)を思(おも)う

唐代の李白の詩、五言絶句の名作「静夜思」です。

李白については、こちらをご参照ください。↓↓↓

李白は、月を歌った詩を数多く残していますが、おそらくこの「静夜思」が最も人口に膾炙したものでしょう。

平易な言葉の中にしみじみとした情感を漂わせていて、わたしたち日本人にも古くから親しまれています。

牀前(しょうぜん) 月光(げっこう)を看(み)る

疑(うたご)うらくは是(こ)れ 地上(ちじょう)の霜(しも)かと

――静かな秋の夜、寝台の前まで差し込んでいる月の光を見る。

あまりの白さに地面に霜が降りたかと見まごうばかり。

「牀」は、寝台。木製で長椅子のような形状の中国式ベッドです。

昔の中国の家屋は、室内が土間になっていますので、月明かりはそのまま部屋の地面に映し出されます。

頭(こうべ)を挙(あ)げて 山月(さんげつ)を望(のぞ)み

頭(こうべ)を低(た)れて 故郷(こきょう)を思(おも)う

――頭をもたげて、山上の月を眺め、

頭を垂れて、遠い故郷に思いを馳せる。

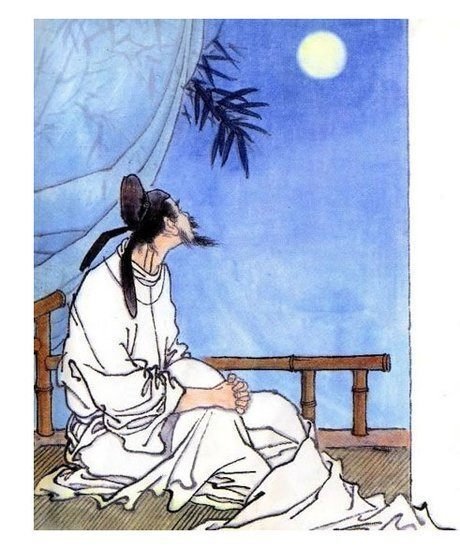

静まりかえった夜更け、物思いにふけって部屋を徘徊していたのか、寝ていて夜中にふと目が覚めたのか、詩人は、独り寝台に腰を下ろしています。

寝台の前を見ると、月明かりが、まるで霜が降りたかのように、真っ白く照らし出されています。そこで、今宵は明るい月夜と知った詩人の視線は、足元の月明かりから、窓外の明月へと移ります。

そして、明月を眺めるうちに、やがて詩人は、再び視線を床に落とし、遥か彼方の故郷へと思いを馳せます。

起句から結句まで、飾り気のない平易な詩句を並べ、自然な流れの中で、しみじみとした趣を湛える詩です。

「月下獨酌」では、天体の月が擬人化されて、李白の友として登場しました。「静夜思」では、月は、望郷の情をかき立てる詩的素材として使われています。

望郷の情を詠う月は、漢詩の世界では、必ず満月でなくてはなりません。まん丸い形が、家族の団欒を象徴するからです。

日進月歩の技術革新の中、今日では、電話、メール、スマホ等々、人々のコミュニケーションは、ますます多様で簡便なものになっています。

ついひと昔前は、長距離電話は高いので、田舎の親に近況を知らせたり、遠距離の彼氏や彼女に思いを伝えたりするには、もっぱら手紙をしたためたものです。

しかし、李白が生きた唐の時代は、まだ郵便制度すらありませんでした。人々は遠く離れてしまうと、まったく通信手段がないのです。

古い時代、離ればなれになった人たち同士が、同じ時間に共有できる唯一のもの、それが月でした。

今、自分が見ているこの月を故郷にいる人たちも見ているかもしれない。そう思いながら、昔の人々は、夜空の月を介して、遥か遠くに暮らす肉親や恋人と互いの気持ちを通わせたのです。

以下、少々細かい話になります。

「静夜思」の起句は、版本によっては、次のようになっています。

牀前明月光 牀前(しょうぜん) 明月(めいげつ)の光(ひかり)

「牀前看月光」と「牀前明月光」とでは、文法構造は違いますが、一句の意味内容は、ほとんど同じです。

ただ、前者では「意識的に見ようとして見る」となるのに対して、後者では「無意識のうちにふと目に入る」となりますので、「見る」という行為そのものに違いがあり、醸し出す詩情にも違いが出てきます。

さらに、転句も、版本によっては、

擧頭望山月 頭(こうべ)を挙(あ)げて 明月(めいげつ)を望(のぞ)み

というように、「望山月」が「望明月」になっています。

「看月光」「望山月」は、明の『唐詩選』に、「明月光」「望明月」は、清の『唐詩三百首』に、それぞれ拠った詩句です。

日本の漢文教材は、『唐詩選』の方を採っています。

それには、江戸時代以来、日本の漢学が、『唐詩選』を漢詩の権威として位置づけてきた、という背景があります。

一方、中国では、この詩は、ほとんどの人が暗唱できますが、『唐詩三百首』の方で覚えている人の方が、圧倒的に多いようです。

こちらは、中華文化圏では、『唐詩三百首』の方が、広く一般に流布している、という背景があります。

いずれにしても、李白が詠んだオリジナルは、一つしかありませんから、どちらかが原作で、どちらかが改作、ということになります。

古い時代は、コピーも写メもありませんから、詩文は、基本的に、書写で後世に伝わっていきます。

ですから、時が経つにつれて、誤写が生じ、字句が変わってしまうことがあります。

ところが、ここで一つ厄介なことがあります。

識字率の低い古代中国では、書写する人もれっきとした知識人なわけで、自分の文才には自信を持っています。しかも、中国人は、古来、オリジナルを尊重する気風がありません。

そこで、詩文を書き写す際、自分が気に入るように勝手に書き変えてしまう、ということが往々にしてあるのです。

「静夜思」の場合も、こうした状況で、二つのバーションが生じたと考えられます。

どちらが李白のオリジナルか(あるいは、オリジナルに近いか)は、俄に断定はできませんが、どちらを良しとするかは、鑑賞者の好みの問題になります。

わたし個人的には、起句は『唐詩三百首』のように「明月の光がふと目に入った」とする方が、より詩情が湧くように感じます。

ただ、転句に関しては、これを「明月を望む」とすると、短い詩の中で「明月」が二度出てきてしまいます。

あっちこっちと揺れて、結局、どちらにも軍配上がらず、どちらも良し、としておきます。

井伏鱒二の『厄除け詩集』に、次のような小唄調の訳詩があります。

ネマノウチカラフト気ガツケバ

霜カトオモフイイ月アカリ

ノキバノ月ヲミルニツケ

ザイシヨノコトガ気ニカカル

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?