王陽明の「狂」について

要旨

明代後期の中国思想界において重要な位置を占める王陽明は、思想家として、講学者としての己の姿勢を示す上で、しばしば「狂」字を用いた。

「狂」の概念は、伝統的な儒家の精神文化を担うものであるが、王陽明にとっては、当時支配的であった朱子学から自立し、「良知」に従った新たな倫理体系を構築する上でのスローガン的な役割を果たした概念であった。

「狂者の胸次」に至ったことを宣言した王陽明は、世人から「狂を病み心を喪う」者と嘲笑されたその「狂」を以て自ら任じ、「狂者」を聖人となりうる資質を持つ者として称揚した。

また、門人に対しては、曾點の「狂」を良しとしながらも、「狂」にとどまることなく、実践を通して聖人の道に入る努力をするよう諭した。

総じて、「狂」は、陽明学の本質と密接な繋がりを持つものであり、またその学風を端的に象徴するものであった。

はじめに

中国古来の精神文化における「狂」については、二つの大きな流れが認められる。一つは、孔子が唱え、孟子が受け継いだ「狂狷」の系譜、もう一つは、箕子・接輿に始まる「佯狂」の系譜であり、それぞれが思想・文学・芸術の各ジャンルにおいて、長い歴史の中で発展と蓄積の跡を示している。

魏晋の名士たちは、険悪な政情から身を守るための処世術として「狂」を演じ、また、唐宋の詩人たちは、さまざまな感慨を込めて自らの詩の中に「狂」を歌っている。

しかしながら、秦漢以降の中国の思想界において、「狂」を正面から取り上げ、自らの思想体系の中にしっかりと組み込んで論じたのは、明代後期に至って王陽明の登場を待たねばならない。

本稿は、明代後期の思想における「狂」の諸相を考察する上で、まず王陽明の著作(門人が編纂した言行録も含む)に見える「狂」字の用例を一つ一つ追いながら、王陽明における「狂」について、改めて詳細な検証を加えることを目的とする。

一 朱子学と陽明学

王陽明(名は守仁、1472~1528)は、当時の支配的思想であった朱子学(理学)から自立して、陸象山・陳白沙らの学統(心学)を継承し、人間の主体性を尊重し、人間の自然な心情の発露としての倫理体系を目指す独自の思想を打ち立てた。

王陽明自身、初めは朱子学の学徒であった。次のような逸話がある。

万物は一木一草に至るまでそれぞれの理が備わっており、この理を窮めるのが格物窮理であるとする朱熹の説を聞き、自ら竹を截って理を求めようとし、七日間竹を見つめ続けて沈思黙考したが、どうしても竹の理なるものがわからず病気になった。

王陽明が朱子学に懐疑を抱くに至った契機としてよく知られる逸話であるが、のちに、貶謫地の貴州龍場で、「聖人の道は、吾が性自ら足る。向(さき)に理を事物に求めしは誤りなり」と悟るに及び(龍場の大悟)、ようやく朱子学と袂を分かち、やがて新たな儒学思想を構築するに至る。

その陽明学は、朱子学の「性即理」に対して「心即理」を唱え、「格物致知」に対する新たな解釈を与え、「致良知」「知行合一」を説き、「万物一体」を理想として掲げた。

朱子学は、中央集権的な統治体制には頗る都合の良い思想であったが、個々の人間の心性・情感には目が向けられず、それらは修養を妨げる欲望として抑圧された。

陽明学は、そうした朱子学によって束縛されてきた人の心を解放しようとしたものであり、人間が本来的に持つ内心の欲求を自然な、正当なものとして認め、人間生来の良心(道徳的本性)をすべての行為の指針とした。

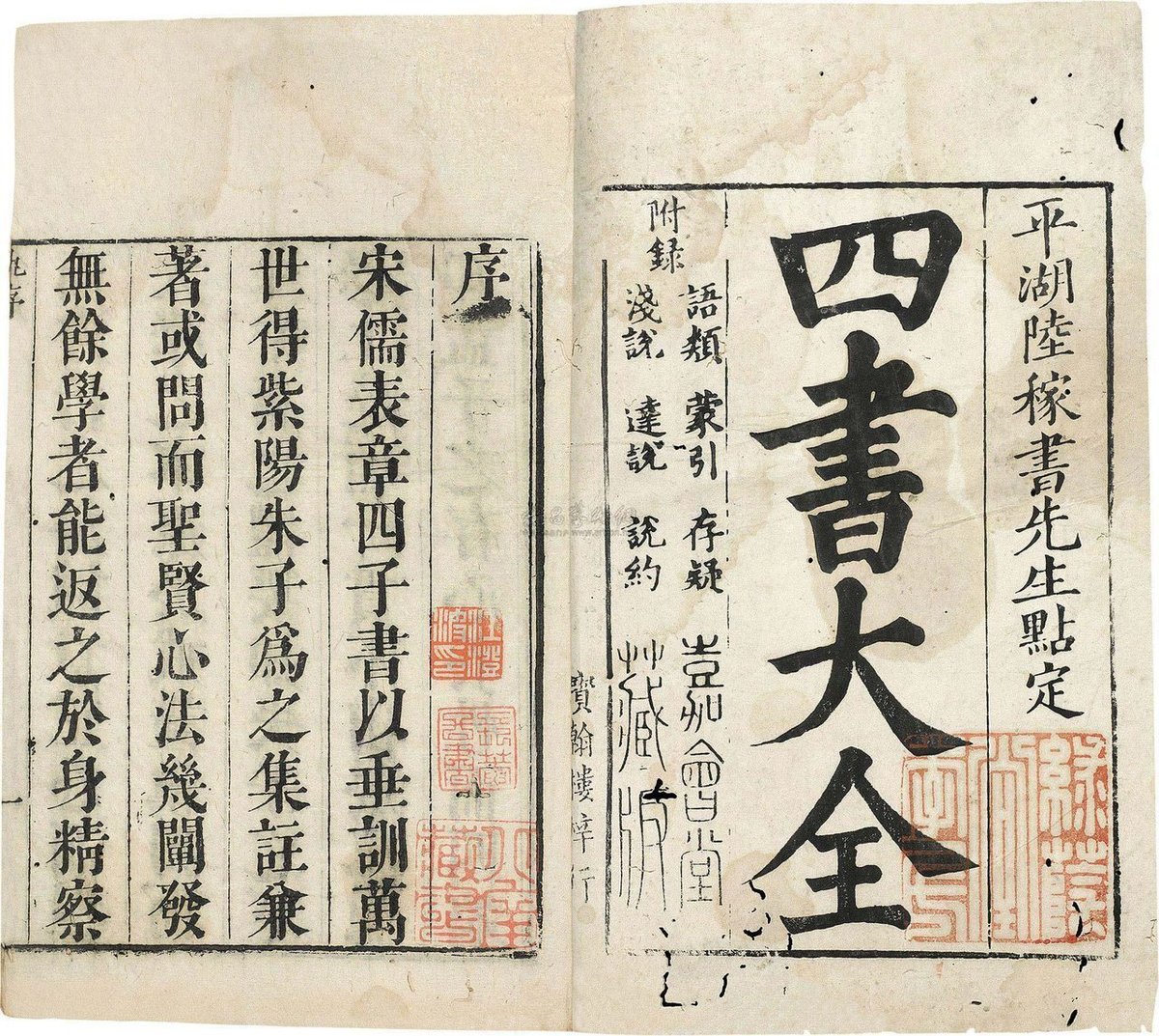

また、明初に『四書大全』『五経大全』『性理大全』が編纂され、科挙の試験がその範囲内で行われるようになると、朱子学は、官学としてその正統性をいっそう強固なものにした。

そうした学問の権威化は、しだいに硬直化、形骸化を招くことになり、儒者たちは、身の修養を顧みることなく、画一化された思想に安住し、空疎な知識を弄ぶ博学主義に陥るようになる。

王陽明が「良心の直観に従って直ちに行為すべし」と説き、主体的な実践主義を提唱したのは、まさにこうした弊害が顕著になってきた朱子学に対する反省に端を発するものである。

このように、陽明学は、朱子学という既成の権威、不動の伝統に対峙して生まれたものであるが、その権威・伝統が巨大で重厚である以上、それに抗していくためには、それなりの強い原動力が必要となった。

王陽明は、そうした反撥的、破壊的なエネルギーを象徴させるものとして「狂」の精神を提唱したのである。

この「狂」という概念は、もともと孔孟が唱えたものであるから、儒家思想の中で是認された概念である。その上、保守的、体制的な志向を非として退ける概念でもあるため、朱子学に対して批判的に立ち向かう姿勢を示すには、まさに至当であった。

二 王陽明における「狂」

『王文成公全書』(文成は諡。以下、『全書』と略記)の中には、「狂」字の用例が75個ある。王陽明が残した著作の大半は、奏疏や尺牘の類であり、それらの文章中に見える「狂」字は、自卑謙遜の常套表現として用いられているものも少なくない。

しかしながら、多くの場合、王陽明の用いる「狂」の文字には、彼の思想、処世観、教育論が色濃く反映されており、陽明学の学風を示す象徴的な言葉となっている。

(一)「狂者的胸次」

『全書』巻三(『伝習録』下巻)に、王陽明五十二歳の年、門人の薛侃(字は尚謙)、鄒守益(字は謙之)、馬明衡(字は子莘)、王艮(字は汝止)らとの問答で、王陽明の学問が世の人々から批判される所以を述べ合った場面が記されている。門人たちが各々の見解を述べた後、王陽明がその当時、自らの心境に根本的な変化があったことを表白する。

薛尚謙(せつしょうけん)・鄒謙之(すうけんし)・馬子莘(ばししん)・王汝止(おうじょし)侍坐す。因りて先生の寧藩(ねいはん)を征して以来、天下の謗議益々衆(おお)きを嘆ず。請う各々其の故を言えと。

先生の功業勢位、日に隆くして、天下之を忌む者日に衆しと言うもの有り。先生の学、日に明らかにして、故に宋儒の為に是非を争う者亦日に博しと言うもの有り。先生の南都より以後、同志の信従する者日に衆くして、四方の排阻する者日に益々力(つと)むと言うもの有り。

先生曰く、「諸君の言は、信(まこと)に皆之有り。但だ吾が一段の自ら知る処は、諸君の俱(とも)に未だ道(い)い及ばざるのみ」と。諸友請い問う。

先生曰く、「我南都に在りし已前は、尚お些子(いささか)の郷愿(きようげん)の意思在る有り。我今這(こ)の良知を信じ得て、真是真非(しんぜしんぴ)、手に信(まか)せて行い去(ゆ)き、更に些かの覆蔵を著(つ)けず。我今纔(はじ)めて箇(こ)の狂者の胸次に做(な)り得たり。天下の人をして都(すべ)て我が行いは言を掩(おお)わずと説かしむるも也(ま)た罷(や)まん」と。

尚謙出でて曰く、「此を信じ得過ぐれば、方(まさ)に是れ聖人の真血脈なり」と。

王陽明が、寧王宸濠の乱(正徳十四年)を討伐して政治的・軍事的手腕を示したのに加え、新たな心学の主唱者として思想界でも注目を集めるようになると、その名声を妬む政敵やその学説を異端視する儒者たちから非難や中傷を被るようになる。

門人たちが、王陽明に対する世の批判は、王陽明の功績とそれに伴う彼の学問の伝播・普及に対する保守派の反発が原因であると述べたのを受け、王陽明は、それを認めた上で、さらにもう一つ、より根本的な原因として、自分自身の心境に決定的な変化があったことを打ち明ける。

「自分も南京に滞在する以前は、いささか郷愿の気味をまぬかれなかった。しかし、今では良知を確信し、是は是、非は非、良知が判断するままに実践し、少しの包み隠しもない。自分は今こそ狂者の心境になりえた」と王陽明は述べる。

これは、王陽明自らの内にもあった世俗に媚びようとする「郷愿」的志向を完全に払拭したことの宣言であり、そしてすべて「良知」に従い、天下の人々に何と非難されようとも意に介さないという「狂者」になりきる決意をしたことの表明であった。

ここの「狂者」は、『論語』「子路」篇に見える孔子の言葉に、「中行(ちゅうこう)を得て之に与(くみ)せずんば、必ずや狂狷(きょうけん)か。狂者は進みて取り、狷者は為さざる所有るなり」とあるように、最も理想的な「中行」の人が得られない時に求めるべき者とされる「狂狷」の士であり、「狂者」は進取の気を抱く情熱家、「狷者」は堅く信念を守る頑固者として肯定的に取り上げられている。

一方、「中行」と似て非なる者にして、「狂狷」と対峙するのが「郷愿」である。「郷愿」は、世俗に迎合する常識人、体制におもねる偽善者であり、孔子は『論語』「陽貨」篇で「徳の賊」と呼んで忌み嫌った。

王陽明は、正徳九年、南京鳳臚寺卿に任ぜられ、四十三歳から四十五歳まで南京に滞在した。この時期は、ちょうど王陽明が朱子学からの思想的自立を示した『朱子晩年定論』を執筆していた頃であることから、王陽明の言う「郷愿」的姿勢とは、主に朱子学に対するものであったことが推察される。

南京滞在期を境にして、それ以後、王陽明は「良知」を確信して実践し、孔子が唱えた「狂」の精神に立ち返り、朱子学の権威と伝統に対して、畏怖や遠慮も、気後れや気遣いもすべて捨て去り、世間の囂々たる非難も一切顧慮しないという非妥協的姿勢を打ち出すのである。

(二)「一克念即聖人矣」

「年譜」の嘉靖二年二月の条では、王陽明と門人たちとの間で「郷愿」と「狂者」について交わされた問答の一部始終が記されている。その中で王陽明は、「郷愿」について、次のように述べる。

郷愿は忠信廉潔を以て君子に取られ、流れを同じくし汚れを合するを以て小人に忤(さから)う無し。故に之を非とせんとするも挙ぐる無く、之を刺(そし)らんとするも刺る無し。然れども其の心を究むれば、乃ち忠信廉潔は君子に媚びる所以なり、流れを同じくし汚れを合するは小人に媚びる所以なるを知る。其の心已に破壊せり。故に与(とも)に堯舜の道に入るべからず。

王陽明のこの発言は、『孟子』「尽心下」篇に見える孟子と万章の問答の中で、孟子が「郷愿」について語った一節をそのまま踏襲している。

一方、「狂者」について、王陽明は次のように述べる。

狂者は志古人に存す。一切の紛囂俗染(ふんごうぞくせん)、挙げて以て其の心を累(わずら)わすに足らず。真に鳳凰の千仞(せんじん)に翔(かけ)るの意有り。一たび克(よ)く念ずれば即ち聖人たり。惟だ克く念ぜず、故に事情に濶略にして、行い常に揜(おお)われず。惟だ其れ揜われず、故に心尚お未だ壊れずして、与に裁するべきに庶(ちか)し。

これも同じく『孟子』「尽心下」篇で、孟子が「郷愿」の言を借りて「狂者」を語った一節を踏まえたものである。

しかしながら、ここで、「真に鳳凰の千仞に翔るの意有り。一たび克く念ずれば即ち聖人たり」という一段は、孔孟の言には見られないものであり、王陽明が「狂者」をより積極的、情熱的に評価し称揚しようとする語気が窺える。

「狂者」とは、鳳凰が千仞の高さに飛翔するが如き心意気を抱いた者であり、ひとたびよく念ずれば聖人ともなりうる可能性を秘めた存在であると語っている。

(三)「病狂喪心」

「病狂喪心」という言葉は、王陽明が好んで用いたようであり、『全書』の中に何度も繰り返し現れる。

陸澄(字は元静)に宛てた書簡「與陸元靜」(『全書』巻五)には、

元静(げんせい)は気弱く多病なり。但だ声名を遺棄し、心を清め欲を寡(すく)なくし、意を聖賢に一にし、前の所謂真我の説の如き、宜しく軽々しく異道を信ずべからず。徒らに自ら聡明を惑乱し、精を敝(つか)らせ神を労し、歳月を廃靡し、久しくして返らずんば、将(まさ)に遂に狂を病み心を喪うの人と為ること難からず。

とある。病弱ゆえに道教の養生法に頼ったり仏説に救いを求めたりしている陸澄に対して、聖賢の学に専心すべしと説き、異教を妄信して心身を疲弊させ、「狂を病み心を喪う」ことなきようにと戒めている。

また、顧璘(字は東橋)に返答した書簡「答顧東橋書」(『全書』巻二、『伝習録』中巻、一本作「答人論學書」)には、

世の学者は、百戯の場に入るが如く、讙謔跳踉(かんぎゃくちょうろう)し、奇を騁(は)せ巧を闘わせ、笑を献じ妍(けん)を争う者、四面より競い出で、前に瞻(み)後ろに盼(なが)め、応接に遑(いとま)あらずして、耳目眩瞀(げんぼう)し、精神恍惑(こうわく)し、日夜其の間に遨遊淹息(ごうゆうえんそく)し、狂を病み心を喪うの人の如く、自ら其の家業の帰する所を知る莫し。

とある。学問に志す者たちが聖賢の道を一心に究めようとせず、雑然と天下に群がり起こる学派に惑わされ、己の進むべき道を見失うさまを諷刺し、盛り場で遊び呆け、目は眩み耳は遠く、精神は朦朧として「狂を病み心を喪う」が如きであるという。

以上の二例において、「病狂喪心」は、文字通りの原義、すなわち医学的な意味での「狂気」、心神喪失の意で使われており、邪教に惑わされて正道を踏み外すことを訓戒したり、弊習に染まって本筋を離れることを譴責したりという貶義の言葉として用いられている。

「病狂喪心」の語は、王陽明のみならず、当時、少なくとも彼の周囲の人々の間でしばしば用いられた一種の流行語であったようである。

例えば、「別梁日孚序」(『全書』巻七)の中に、梁焯(字は日孚)が自分のことを語った言葉として、

子は狂を病み心を喪う者を見るか。其の昏逸瞶乱(こんいつかいらん)するに方(あた)りては、湯火に赴き、荆棘(けいきょく)を蹈むも、恬然(てんぜん)として自ら信じて以て是と為さざる莫きなり。

比(ちか)ごろ良医に遇い、之に沃(そそ)ぐに清冷の漿を以てし、之に投ずるに神明の剤を以てし、始めて甦然(そぜん)として以て醒む。

とある。梁焯は、王陽明に会う以前の自分は「狂を病み心を喪う」者であり、彼の説を聞くに及んではじめて覚醒したと述懐している。

さて、続いて以下に挙げる例では、この同じ言葉を王陽明が自分自身を指す言葉として用いている。

著名な朱子学者である羅欽順(字は允升、号は整庵)から批判を受けた王陽明が、それに答えて返した書簡「答羅整庵少宰書」(『全書』巻二、『伝習録』中巻)では、

夫れ衆方(まさ)に嘻嘻たるの中、独り涕(なみだ)を出して嗟若(さじやく)たり。世を挙げて恬然として以て趨(はし)るに、独り首を疾ましめ額を蹙(せば)めて以て憂と為す。此れ其の狂を病み心を喪うに非ずんば、殆ど必ず誠に大いに苦しき者の其の中に隠るる有らん。

とある。世の中全体の趨勢に逆らい、ただ一人世を憂い涙を流して孤軍奮闘する己の姿を「狂を病み心を喪う」者であるか、さもなければ大いなる苦悩を内に秘めた者であると述べている。

自分より七歳年長で官位も高い羅欽順に対して、鄭重に言葉を選びながらも臆することなく毅然として所信を述べた長文の書簡の一節であるが、ここでは、動かしがたい権威となっている朱子学に対して、これに同調することなく敢えて異を唱え、艱難困苦の道を行かんとする己の無謀なさま、身の程知らずなさまを、自卑謙遜の語気を含めて「狂」と呼んでいるのである。

また、門人の聶豹(字は文蔚)に答えた書簡「答聶文蔚」(『全書』巻二、『伝習録』中巻)の中に、次のような一節がある。

僕誠に天の霊に頼りて、偶々(たまたま)良知の学を見る有り。以為(おも)えらく必ず此に由りて而る後に天下は得て治むべしと。是を以て斯の民の陥溺を念う毎に、即ち之が為に戚然として心を痛め、其の身の不肖を忘れて、此を以て之を救わんことを思う。亦自ら其の量を知らざる者なり。天下の人其の是の若(ごと)きを見、遂に相与(とも)に非笑して之を詆斥(ていせき)し、以為えらく是れ狂を病み心を喪うの人のみと。

嗚呼、是れ奚(なん)ぞ恤(うれ)うるに足らんや。吾疾痛の体に切なるに方(あた)りて、人の非笑を計るに暇(いとま)あらんや。人は固より其の父子兄弟の深淵に墜溺する者を見れば、呼号匍匐(こごうほふく)、裸跣顛頓(らせんてんとん)し、岸壁に扳懸(はんけん)して下りて之を拯(すく)わんとすること有り。士の見る者、方に相与に其の傍らに揖譲(ゆうじょう)談笑し、以為えらく是れ其の礼貌衣冠を棄てて呼号顛頓すること此くの若(ごと)し、是れ狂を病み心を喪う者なりと。

故に夫(か)の溺人の傍らに揖譲談笑して救うを知らざるは、此れ惟だ行路の人の、親戚骨肉の情無き者のみ之を能くす。然れども已に之を惻隠の心無きは人に非ずと謂う。若(も)し夫の父子兄弟の愛に在る者は、則ち固より未だ心を痛ましめ首を疾ましめ、狂奔して気を尽くし、匍匐して之を拯わずんば有らず。彼将(まさ)に陥溺の禍すら顧みざること有らんとす。而るを況んや狂を病み心を喪うの譏りに於いてをや。而るを又況んや人の信と不信とを蘄(もと)むるに於いてをや。

嗚呼、今の人僕を謂いて狂を病み心を喪うの人と為すと雖も、亦不可無し。天下の人心は皆吾の心なり。天下の人猶お狂を病む者有り、吾安(いず)くんぞ得て狂を病むに非ざらんや。猶お心を喪う者有り、吾安くんぞ得て心を喪うに非ざらんや。

「良知」の学を以て民衆を救わんとする意気込みを吐露した一文である。世の人々が自分のことを非難し排撃し、「狂を病み心を喪う」者とあざ笑おうとも全く意に介さないという屹然とした態度を示す。

ここで王陽明は、井戸に落ちる幼児の話で「惻隠の心」を説いた『孟子』「公孫丑上」篇の一節を援用し、誤った道に迷い込んだ民を必死で救おうとしている自分を「狂」と誹謗嘲笑する人たちは、深みに落ちて溺れる者を助けようと慌てて取り乱す者を「狂」と呼んで譏る路傍の人たちと同じだと痛罵している。

世の人々に自分を「狂」と呼ばせながら、そう呼ぶ彼らの方こそ道に外れており、「狂」と呼ばれる我こそが真っ当な道を踏んでいるのだという論旨である。

王陽明は、朱子学を奉じる儒者やそれに追随する人々から激しい非難中傷を受けていた。「病狂喪心」の語は、そうした排撃に対して、辛辣な皮肉を込めて強く反撥した王陽明のしたたかな姿勢の現れである。

当時の世の中には、聖人の道を追い求める者を「狂誕にして自ら量らざる者」と嘲笑し、その行いを荒唐無稽として揶揄し排斥する風潮があった。

王陽明が「知行合一」を唱え、聖賢の学を明らかにせんと苦心しても、世の士大夫たちは彼を「狂惑喪心」とみなし、口を揃えて罵詈雑言を浴びせるばかりという世態は、常々王陽明に悲嘆と憂憤の情を抱かせていた。

「狂」という言葉は、王陽明に対する誹謗を込めた語であったと同時に、王陽明がそれを逆手に取って、自らの姿勢として標榜し宣揚した語でもあった。世の人々に「狂」と誹謗されることは、むしろ王陽明の望むところであった。「狂」というレッテルは、世の儒者たちと一線を画す自らの立場を表明するものであり、またその求道の意気の激しく盛んなさま、使命感に駆られてやむにやまれぬさまを顕示するものであったのである。

なお、上記の書簡「答聶文蔚」では、その下文において、さらに次のように述べる。

今誠に豪傑同志の士を得て、扶持匡翼(ふじきょうよく)し、共に良知の学を天下に明らかにし、天下の人をして皆自ら其の良知を致すを知らしめ、以て相安んじ相養い、其の自私自利の蔽(へい)を去り、讒妒勝忿(ざんとしょうふん)の習を一洗し、以て大同を済(な)せば、則ち僕の狂病は固より将に脱然として以て愈(い)え、終に心を喪うの患を免れんとす。

ここの一段では、「脱然として以て愈ゆ」「心を喪うの患」など、「狂」がもともと病理的な精神疾患であることをことさら意識した表現を連ねながら、天下に大同をもたらす理想が実現できたなら、己の「狂病」はすっきりと治癒してしまうであろうと語っている。

この書簡は、「年譜」にも「答聶豹書」と題して収録されている。嘉靖五年八月の条(『全書』巻三十四)に記載されていることから、これは王陽明五十五歳の年に書かれたものである。

先に「狂者の胸次」の項で挙げた門人たちとの問答は五十二歳の時のものであるが、その時の発言があくまでも王陽明個人の心境に関わることであったのに比べて、この書簡では、「天下の人心は皆吾の心なり」「良知の学を天下に明らかにす」「大同を済す」などの表現が見られ、個人から天下へ、そして「万物一体」の構想へと視野の広がり、思想上の発展があった跡を窺わせる。

(四)「點也雖狂得我情」

陽明学の特質の一つは、王陽明が情熱的な講学活動を行ったことにある。以下に、講学者・教育者としての王陽明が、門人たちの修学に関して「狂」を語った場面を取り上げる。

『全書』巻三(『伝習録』下巻)に、王陽明と門人の王畿(字は汝中、号は龍渓)、黄省曾(字は勉之)らとの問答がある。師の前で遠慮して扇子を使わずにいる弟子たちに向かって、学問の仕方はそのように堅苦しいものではないと諭す場面である。

王汝中(おうじょちゅう)・省曾(せいそう)侍坐す。先生扇を握り、命じて曰く、「你們(なんじら)扇を用いよ」と。省曾起ちて対えて曰く、「敢てせず」と。先生曰く、「聖人の学、是れ這等(これら)の綑縛苦楚の的(もの)ならず、是れ道学の模様を粧い做(な)さざれ」と。

汝中曰く、「仲尼(ちゅうじ)が曾點(そうてん)の志を言うに与(くみ)するの一章を観れば、略(ほぼ)見ゆ」と。

先生曰く、「然り、此の章を以て之を観るに、聖人は何等(なんら)の寬洪包含の気象ぞ。且つ師為る者、志を群弟子に問うに、三子皆整頓して以て対う。曾點に至っては、飄飄然として那(か)の三子を看て眼に在らず、自ら去きて瑟を鼓起し来る。何等の狂態ぞ。志を言うに至るに及びては、又師の問目に対えず、都(すべ)て是れ狂言なり。設(も)し伊川(いせん)に在らば、或いは斥罵して起し来らん。聖人乃ち復た他(かれ)を称許す。何等の気象ぞ。聖人の人を教うるは、是れ箇の他を束縛し通じて一般と做さんとせず。只だ狂者の如きは便ち狂処に従(よ)りて他を成就し、狷者は便ち狷処に従りて他を成就す。人の才気は、如何ぞ同じうし得ん」と。

ここで王龍渓が言及した「仲尼が曾點の志を言うに与するの一章」は、『論語』「先進」篇に見える。

孔子が弟子たちに志を問い、子路・冉有・公西華がそれぞれ治国のこと、役職のことなど現実的な念願を述べた後、曾點が答える番になり、爪弾いていた琴を置いて立ち上がり、「暮春には、春服既に成り、冠者五六人、童子六七人、沂(ぎ)に浴し、舞雩(ぶう)に風ふかれ、詠じて帰らん」と語ると、孔子が感動してため息をついたという逸話である。

王陽明は、曾點の「狂態」「狂言」を良しとする姿勢を示すと同時に、そうした「狂態」「狂言」を容認し称揚した孔子の「寬洪包含の気象」(度量が広く包容力のある態度)を讃えている。

そして、続いて自らの教育理念を述べるに当たって、王陽明は人間の二つの典型として「狂者」(熱狂者)と「狷者」(頑固者)を挙げ、「狂者」は「狂者」なりに、「狷者」は「狷者」なりにそれぞれの資質に合わせて人格の完成を目指せばよいとしている。

これは、朱子学の学風が厳格で窮屈なものであり、人を画一的に型にはめる硬直した教育方法であるのを皮肉りつつ、人間はさまざまであり、教育は相手の性格に合わせて行うべしとする、柔軟性に富んだ、自由で臨機応変な教育論を披瀝したものである。

曾點は、「月夜」と題する詩(『全集』巻二十)にも登場し、王陽明はその気ままで放逸とした「狂」のさまに共鳴を示している。

影響尚疑朱仲晦 影響 尚お疑う朱仲晦(しゅちゅうかい)

支離羞作鄭康成 支離 羞ずらくは鄭康成(ていこうせい)と作(な)るを

鏗然舎瑟春風裏 鏗然(こうぜん)として瑟を舎(お)く 春風の裏(うち)

點也雖狂得我情 點や 狂なりと雖も我が情を得たり

この詩は、題下注に「與諸生歌于天泉橋」とあり、中秋の夜、南京の天泉橋に門人ら百余人を招き寄せて観月の酒宴を催した際の詩である。この時の状況については、「年譜」の嘉靖三年(王陽明五十三歳)八月の条(『全集』巻三十四)に詳しい。

朱仲晦(朱熹)の理学も鄭康成(鄭玄)の訓詁の学も、いずれも自分が求める「良知」に従った心学とは方向を異にするものとして退けた上で、『論語』「先進」篇の故事を踏まえて曾點を「狂」と呼び、自らと志向を同じくする者として歌っている。

(五)「無終止於狂也」

前節に掲げた「年譜」の嘉靖三年八月の条の下文では、中秋の宴会を催した翌日、王陽明が門人たちに語った言葉が、次のように記されている。

昔者、孔子陳に在りて、魯の狂士を思う。世の学ぶ者、富貴声利の場に没溺すること、拘せらるるが如く囚(とら)わるるが如くして、之を省脱する莫し。孔子の教えを聞くに及びて、始めて一切の俗縁は皆性体に非ざるを知り、乃ち割然として脱落す。

但だ此の意を見得するも、実践を加えて以て精微に入らざれば、則ち漸(ようや)く世故を軽滅し、倫物を濶略するの病有らん。世の庸庸瑣瑣たる者に比して同じからずと雖も、其の未だ道を得ずと為すは一なり。

故に孔子陳に在りて帰るを思うは、以て之を裁して道に入らしめんとするのみ。諸君の講学するは、但だ未だ此の意を得ざるを患うるのみ。今幸いに此を見る。正に好く精詣力造し、以て道に至らんことを求めよ。一見を以て自ら足れりとして、終に狂に止まること無かれ。

この一節は、『論語』「公冶長」篇に見える孔子の言葉を踏まえている。

孔子は、晩年、諸国を巡歴して陳に滞在した際、「帰らんか、帰らんか。吾が党の小子は狂簡なり。斐然(ひぜん)として章(あや)を成すも、之を裁する所以を知らず」と語り、魯に帰って郷里の若者たちの教育に専念する意向を表したという。

王陽明は、自分の門人たちを孔子の郷里の「魯の狂士」になぞらえながら、彼らに向かって訓示を与えているのであるが、ここで王陽明は二つの事柄を教え諭している。

一つは、「実践を伴うこと」である。耳目から入った知識で理屈を語るばかりで実践を伴わず、「世故倫物」(社会習慣、人間関係)を軽んずるという「狂者」が陥りがちな欠点を指摘し、これを戒めている。

もう一つは、「狂にとどまらないこと」である。「狂」は、「公冶長」篇では「狂簡」と言っているように、志はあっても粗削りでおおまかな状態、つまりあくまでも「未だ道に至らず」であり、修道者として未完成の状態である。王陽明は、そうした「狂」のままで満足することなく、聖人の道に入るために精一杯の努力を重ねるよう門人たちに諭している。

「憶昔答喬白巖因寄儲柴墟三首」其一(『全書』巻十九)に、

聖狂天淵隔 聖狂 天淵に隔たり

失得分毫釐 失得 毫釐(ごうり)を分かつ

と歌っているように、「狂者」は聖人となる資質と可能性を持つ者であるとはいえども、「狂」にとどまっている限り、聖人とは「天淵」の間に隔たったままなのである。

さて、「終止於狂」というフレーズは、「年譜」の嘉靖二年の二月の条(『全書』巻三十四)にも、次のように見える。

琴張(きんちょう)の軰は狂者の禀(ひん)なり。得る所有りと雖も、終に狂に止まる。曾子は中行の禀なり。故に能く聖人の道に悟入す。

ここで「狂者」の稟性ありとされる琴張は、『論語』「先進」篇で、孔子から「過」(度を過ぎる)、「辟」(片寄る)などと評されている。『孟子』「尽心下」篇では、孟子が「琴張・曾晳(そうせき)・牧皮(ぼくひ)の如き者は、孔子の所謂狂なり」と述べている。

一方の曾子は、曾参のこと。孔子からは「魯」(のろま)と評されたが、篤実で孝行心が強く、孔子の教えを後世に伝えた。

王陽明は、曾子を「中行」の稟性を持つ人物として認めている。そもそも『伝習録』の書名は、『論語』「学而」篇に見える曾子の「三省」の一つ「習わざるを伝えしか」に拠ったものである。

ところで、上に挙げた孟子の言葉の中で、琴張と共に「狂」とされている曾晳とは曾點のことであり、曾點は曾参の父に当たる。とすれば、父の曾點が「狂」、そして子の曾参が「中行」、つまり父から子へ、「狂」から「中行」へという段階的進化の経緯を認めることができる。

したがって、王陽明が曾點父子の間にそうした人格形成における未完から成就に至る過程を投影していたという推察も可能であろう。

(六)「且向樽前學楚狂」

最後に、王陽明の詩賦などの文学作品中に現れる「狂」字について、いくつか用例を挙げておきたい。

「思歸軒賦」(『全書』巻十九)では、前節で引いた『論語』「公冶長」篇の一節を典故として用いている。

夫子の帰るを思うや、其れ亦陳に在るの懐いか。吾が党の小子、其れ狂且つ簡なり。倀倀然(ちょうちょうぜん)として、瞽(こ)の与(とも)に偕(とも)にする無きが若(ごと)し。吾が夫子の帰るに非ざれば、孰(いず)れに従いて之を裁せんや。

この賦のタイトルにある「思歸軒」は、王陽明の贛州における住居の名であるが、これも同じ「公冶長」篇の一節にちなんで命名したものである。

題下に、賦の作成年次を示す注記が「庚辰」とあり、これは正徳十五年、時に王陽明四十九歳である。後学の育成に心身を注がんとする自らの思いを孔子晩年の帰郷の思いに重ねて詠じている。

『論語』の同篇を踏まえたものとしては、さらに「江施二生與醫官陶埜冒雨登山人多笑之戲作歌」詩(『全書』巻二十)に、

解脱塵囂事行樂 塵囂(じんごう)を解脱し 行楽を事とす

爾軰狂簡翻見譏 爾(なんじ)が軰 狂簡 翻(かえ)って譏らる

歸與歸與吾與爾 帰らんか帰らんか 吾 爾に与(くみ)す

陽明之麓終爾期 陽明の麓 終(つい)に爾と期す

とある。俗塵を脱け出て雨降りしきる山に登って行楽する江生と施生(いずれも王陽明の門人)を世の人々は愚かと譏るが、王陽明はそうした「狂簡」の徒こそを愛したのである。

『全書』に収録された詩賦や雑文の中には、これら「狂狷」の系統の「狂」ばかりでなく、「佯狂」の系統の「狂」も登場する。「觀傀儡次韻」詩(『全書』巻十九)に、

處處相逢是戲場 処処に相逢うは 是れ戯場

何須傀儡夜登堂 何ぞ須(もち)いん 傀儡(かいらい)の夜堂に登るを

繁華過眼三更促 繁華は眼を過ぎて 三更促(せま)り

名利牽人一線長 名利は人を牽(ひ)きて 一線長し

穉子自應爭詫説 穉子(ちし) 自ら応(まさ)に争いて詫説(たせつ)すべし

矮人亦復浪悲傷 矮人(わいじん) 亦復た浪(みだ)りに悲傷す

本來面目還誰識 本来の面目 還(ま)た誰か識らん

且向樽前學楚狂 且(しばら)く樽前に向いて楚狂に学ばん

とある。「楚狂」は『論語』「微子」篇に見える「狂者」で、孔子の前で「鳳兮歌」を歌ったとされる楚狂接輿のことである。

また、「弔屈平賦」(『全書』巻十九)には、

望遁跡兮渭陽

箕罹囚兮其徉以狂

艱貞兮晦明

懷若人兮將予退藏

遁跡を渭陽(いよう)に望む

箕(き) 囚に罹(かか)り 其れ徉(いつわ)りて以て狂す

艱貞(かんてい) 明を晦(くらま)す

若(かくのごと)き人を懐(おも)いて 将(まさ)に予(われ)は退蔵せんとす

とある。「箕」は、箕子のこと。殷王朝末期の賢者で、禍を逃れるために「狂」をよそおった。接輿と箕子は、共に中国古代精神史における「佯狂」の系譜の原点に位置づけられる人物である。

また、「書李白騎鯨」(『全書』巻二十八)には、

李太白は狂士なり。其の夜郎に謫せらるるや、情を詩酒に放ち、困窮に戚戚たらず。蓋(けだ)し其の性本(もと)自(よ)り豪放、有道の士の真に能く入りて自得せざること無きが若(ごと)しに非ざるなり。然れども其の才華意気、一時を蓋(おお)うに足る。故に既に没して人之を憐れむ。

とある。李白を「狂士」と呼んで、その豪放闊達、才気横溢たるさまを偲んだ随想風の雑文を残している。

以上の例、とりわけ「佯狂」系の「狂」を歌ったものについては、それほど強く意識した思想的含意はなく、むしろ主に文学的素材として作品の中に詠み込んだものと考えてよいであろう。

おわりに

『全書』に散見する「狂」の用例を追ってゆくと、王陽明及びその学派の思想の要諦を垣間見ることができる。

「狂」は、陽明学の教義そのものとして掲げられたものではないが、「狂」の概念が表象する自己と社会に対する姿勢は、陽明学が当時の思想界において示した姿勢そのものであった。

「狂」の概念が本来的に有する発散的、衝動的なエネルギーは、王陽明が理想主義的な思想を唱える上での内なる原動力であり、「狂」の自任は、朱子学の呪縛から自らを解き放つための営為にほかならなかった。

当時の政治体制と結びついた絶対的権威として厳然たる主流の座にあった朱子学に対して、新進の学派としての気概、反主流派としての反骨精神を示す上で、「狂」はきわめて好都合のスローガンであったのである。

王陽明が掲げた「狂」の精神は、王龍渓を初めとする王学左派に受け継がれてしだいに先鋭化し、やがて李卓吾に至って極点に達する。

異端として生きた李卓吾によって、過去の因襲を粉砕し、伝統的価値観を顛倒し、そして「真」に相対する「仮」を痛罵するための攻撃的な概念として用いられるようになった「狂」は、頗る放埒で傲岸不遜な様相を呈するようになる。

王学左派、とりわけ李卓吾の「狂」については、次稿において、改めて詳しく考察したい。

続編:

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?