中国怪異小説⑫「韓憑夫婦」~思いを寄せ合う樹(『捜神記』より)

魏晋南北朝時代、「六朝志怪」と呼ばれる怪異小説が盛行しました。

その中から、東晋・干宝撰『捜神記』に収められている「韓憑夫婦」の話を読みます。

戦国時代、宋の康王の侍従官であった韓憑は、何氏を娶った。

何氏はたいへんな美人であったため、康王が奪ってしまった。

韓憑がこれを恨む素振りを見せると、康王は韓憑を捕らえて、辺境の城壁を築く人夫とする刑に処した。

韓憑の妻は、密かに韓憑に手紙を書いた。

手紙は言葉を紛らわして真意を隠し、こう書かれていた、

其雨淫淫 長雨が降り続き

河大水深 河は広く水は深く

日出當心 太陽が出て胸を照らす

康王がこれを見つけ、側近に見せたが、誰もその意味が分からなかった。

臣下の蘇賀がこう解釈した、

「雨が降り続くというのは、憂いを抱き夫を思うという意味でございます。河が広く水が深いというのは、互いに行き来できないという意味でございます。太陽が出て胸を照らすというのは、死ぬ覚悟があるという意味でございます」

ほどなくして、韓憑は自殺した。

韓憑の妻はこっそりと自分の衣服を腐らせて、康王と共に高台に登った時、台から身を投げた。

傍にいた臣下が服を掴んで引っ張り上げようとしたが、服が腐っていて破れてしまい、そのまま落下して死んだ。

帯には遺書が残されており、こう書かれていた、

王利其生 王様はわたしが生きることをお望みですが

妾利其死 わたしは死ぬことを望んでおります

願以屍骨 どうか願わくは、わたしの亡骸を

賜憑合葬 韓憑に下賜し、合葬させてください

康王は怒り、願いを聞き入れなかった。

村人に命じて、わざと二人の墓を離して向かい合うようにして埋葬させた。

康王は言った、

「お前たち夫婦はそんなに愛し合っておったのか。もし二つの墓を一緒にできるなら、わしはもう邪魔はせん」

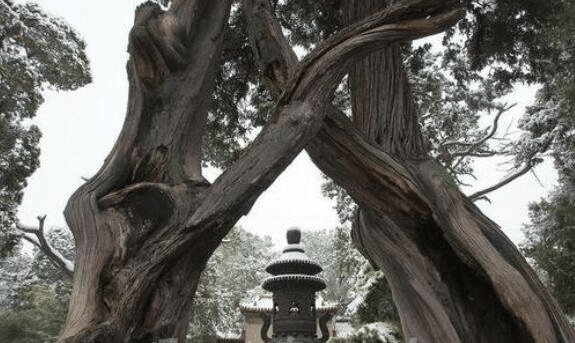

すると、一晩のうちに、それぞれの墓から二本の梓の木が生えてきて、十日ほどで一抱えほどの太さになった。

そして、幹は湾曲して互いにくっつき、根は地下で交わり、枝は地上で絡み合った。

また、雌雄二羽のオシドリがその樹上に棲みついた。早晩ずっと寄り添い、首を交錯させて悲しげに鳴き、その鳴き声は人の心を打った。

宋国の人々は彼らを憐れみ、この樹を「相思樹」と名付けた。

「相思」という言葉は、この話に由来している。

南方の人々は、「樹に棲みついた鳥は韓憑夫婦の霊魂だ」と言い伝えた。

睢陽県(河南省)に韓憑城という村があり、韓憑夫婦のことを歌った民謡が今も残っている。

「韓憑夫婦」は、典型的な「天人感応」の話です。

人間の特別な行為や感情(孝行、誠意、努力、情熱など)が天に通じ(天帝を感動させ)、天がその者に代わって奇跡を起こすという話です。

人の世で起こる諸々の事柄は、すべて初めから「天」(つまり自然)によって定まっているのではなく、そこに人間の行為や感情という「人」の側からの積極的、主体的な働きかけを介在させる、という発想です。

古代の中国人にとって、天と人との関係は決して一方通行ではなく、両者はつねに相互に関わり合い、時には対決もしたのです。

「韓憑夫婦」と同じく夫婦愛が奇跡を起こしたという話としては、孟姜女の故事が有名です。

秦の始皇帝の時、范喜良は万里の長城を築く人夫に徴用された。妻の孟姜女が夫を訪ねに行った時、夫は過酷な労働に耐えられず、すでに死んでいて、その屍は城壁の中に埋め込まれていた。孟姜女が悲しみのあまり大声で泣き叫ぶと、城壁が崩れ夫の亡骸が現れた。

さて、二本の樹が絡み合うという「相思樹」の話は、さまざまなバージョンで広く民間に伝わっています。

『捜神記』以前の作品では、作者未詳で後漢末から魏晋の頃のものとされる「為焦仲卿妻作」(別名「孔雀東南飛」)がよく知られています。全篇357句から成る長編叙事詩です。

「小役人の焦仲卿は劉氏を妻に娶るが、妻は姑の虐待に遭って実家に戻る。実家では再婚を迫られ、婚礼の当日、河に身を投げる。それを聞いた焦仲卿も庭で首をくくる」

という物語です。

その最終段落で、こう歌っています。

兩家求合葬 焦・劉の両家は合葬を希望し

合葬華山傍 二人は華山の傍に共に葬られた

東西植松柏 墓の東西には松柏を植え

左右種梧桐 桟道の左右には梧桐を植えた

枝枝相覆蓋 枝と枝とが互いに覆い被さり

葉葉相交通 葉と葉とが互いに入り混じった

中有雙飛鳥 その中につがいの飛ぶ鳥がいて

自名爲鴛鴦 人々はこれを鴛鴦と名付けた

また、唐・白居易の「長恨歌」では、玄宗と楊貴妃が七月七日の夜、長生殿で囁いた誓いの言葉をこう記しています。

在天願作比翼鳥 天に在りては 願わくは比翼の鳥と作り

在地願爲連理枝 地に在りては 願わくは連理の枝と為らん

――天上にあっては比翼の鳥に、

地上にあっては連理の枝になりたい。

「比翼鳥」は、雌雄二羽が翼を合わせて飛ぶ鳥のこと、「連理枝」は、根と幹は別々でも枝の木目が一つに合わさった樹のことを言います。

永遠に連れ添い決して離れることがないようにという誓いですが、「比翼鳥」と「連理枝」は、「為焦仲卿妻作」や「韓憑夫婦」に登場する鳥や樹と同じ系統のものであることは明らかです。

さて、話は変わりますが、漢詩の世界では、「相思」と言えば、唐・王維に「相思」と題する五言絶句があります。

紅豆生南國 紅豆 南国に生じ

春來發幾枝 春来りて 幾枝か発く

願君多采擷 願わくは君 多く采擷せよ

此物最相思 此の物 最も相い思わす

――紅豆は遥か遠く南国に生じる。

春になって幾つの新しい枝が出ただろうか。

願わくは君よ、その実をたくさん摘んでくれ。

この物は思いを寄せるのに最もふさわしいのだから。

この詩には背景となっている故事があります。

詩に紅豆が出てくるのは、

「南から北方へ遠征に出た夫がいつまでたっても帰ってこない。妻は夫が戦死したと思い込み、樹の下で泣き続け血の涙を流した。その赤い涙がいつしか紅豆となって樹に実を結んだ」

という故事に由来しています。

「紅豆」は、アズキの類の赤い豆です。上の故事に由来して「相思子」とも呼ばれます。

王維の詩は、転句の「紅豆」と結句の「相思」を引っ掛けて使っています。

ここでは、「相思」は思いを寄せるという意味で、「相」には「互いに」という意味はありません。また、「江上贈李龜年」と題している版本もありますので、思いを寄せる対象は夫ではなく友人です。

このように、「相思」という語には、「韓憑夫婦」を代表とする「相思樹」系と王維の詩を代表とする「相思子」系があります。

日本語では「相思相愛」という四字句で専ら男女の恋愛について言いますが、元となった古い漢語には、固く愛し合う夫婦の切なる思いや遠方の友に寄せる親愛の情が込められているのです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?