【心に響く漢詩】李白「望廬山瀑布」~天から落ちる三千丈の滝

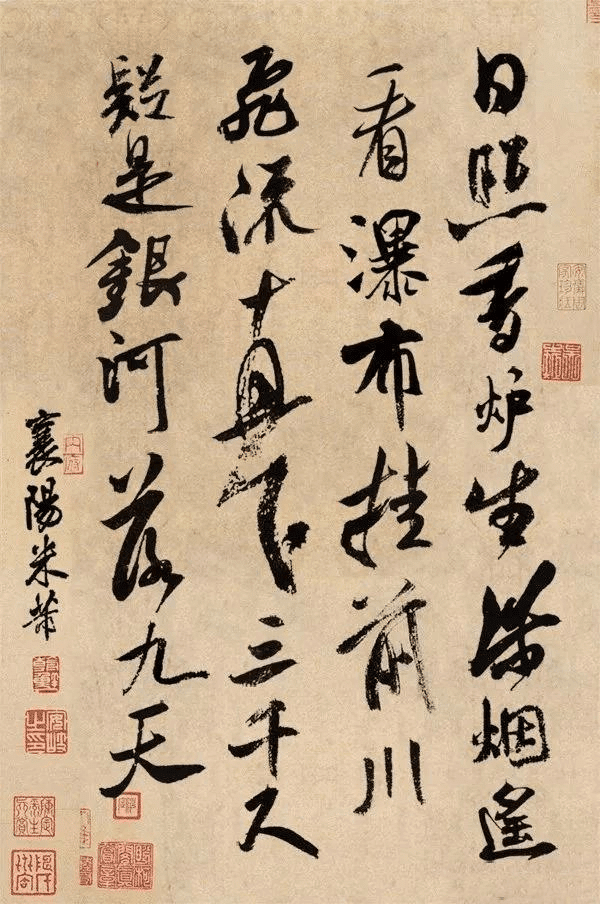

望廬山瀑布 廬山(ろざん)の瀑布(ばくふ)を望(のぞ)む

唐・李白(りはく)

日照香爐生紫煙

遙看瀑布挂前川

飛流直下三千尺

疑是銀河落九天

日(ひ)は香炉(こうろ)を照(て)らして 紫煙(しえん)を生(しょう)ず

遥(はる)かに看(み)る 瀑布(ばくふ)の前川(ぜんせん)に挂(か)かるを

飛流(ひりゅう)直下(ちょっか) 三千尺(さんぜんじゃく)

疑(うたご)うらくは是(こ)れ 銀河(ぎんが)の九天(きゅうてん)より落(お)つるかと

李白の七言絶句です。

李白については、こちらをご参照ください。↓↓↓

「廬山」は、今の江西省九江市の南にある名山です。この詩は、廬山の滝を遠望して詠じた叙景詩です。

日(ひ)は香炉(こうろ)を照(て)らして 紫煙(しえん)を生(しょう)ず

遥(はる)かに看(み)る 瀑布(ばくふ)の前川(ぜんせん)に挂(か)かるを

――太陽の光が香炉峰を照らし、辺りに紫のもやが立ちのぼっている。

遥か遠くを見やれば、一本の滝が前方の川に掛かっている。

「香爐」は、廬山北西の峰。形状が香炉に似ていることから、こう名付けられています。

「紫煙」は、紫色のもや。香炉から立ちのぼる香煙に引っかけて用いた縁語です。

「前川」は、「長川」とする版本もあります。

その場合は、「長川(ちょうせん)を挂(か)くる」と読み、滝を川に見立てて、「まるで長い川が、山に掛かっているかのようだ」という意味になります。この方が、着想としては面白いかもしれません。

飛流(ひりゅう)直下(ちょっか) 三千尺(さんぜんじゃく)

疑(うたご)うらくは是(こ)れ 銀河(ぎんが)の九天(きゅうてん)より落(お)つるかと

――滝の水は、飛ぶようにまっすぐ落ちること三千尺。あたかも天の川が、九重の天から流れ落ちてきたかのようだ。

「三千」という数字は、李白が好んで使っています。

唐代の1尺は、約30センチですから、「三千尺」は、約1キロメートルになります。これは実数ではなく、誇張表現です。

李白の詩の一つの魅力は、人があっと驚くような奇抜で壮大な誇張表現にあります。

滝の長さとして「三千尺」は、さほど大げさなものではありませんが、「秋浦(しゅうほ)の歌」(十七首、其十五)に、

白髪三千丈 白髪 三千丈(さんぜんじょう)

縁愁似箇長 愁いに縁(よ)りて箇(か)くの似(ごと)く長し

(我が白髪は、三千丈。愁いのあまり、こんなにも長く伸びてしまった。)

とあるのはどうでしょうか。

1丈は、約3メートルですから、「三千丈」は、約10キロメートルです。髪の毛が10キロメートルというのは、とんでもない長さです。この一句は、古来、李白の典型的な誇張表現の例として、よく言及されています。

ところが、この「三千」という語は、少々注意が必要です。

孔子の「弟子三千」、孟嘗君の「食客三千人」、玄宗の「後宮の佳麗三千人」など、「三千」は、非常に多いことを表す概数として様式化された慣用的数字です。ですから、実際はこれくらいのはずだから、その何倍に当たる云々というような言い方は、あまり意味がありません。

さらに、韻文の場合には、もう一つ別の事情があって、李白に限らず詩人たちは「三」と「千」を多用します。

それは、近体詩における韻律上の問題です。

唐代以降の詩は、形式上、古体詩と近体詩に分かれますが、近体詩には、平仄、押韻、対句など、細かい規則が適用されます。

古漢語には、「平声」(平らに伸ばす音)、「上声」(上げる音)、去声(下げる音)、「入声」(つまる音)の4つの声調があり、「上・去・入」をまとめて「仄」(かたむくの意)と呼びます。

漢詩は、この「平」と「仄」をうまく組み合わせて、朗誦する時に、抑揚の変化を与えて、聴いて耳に心地よい効果をもたらせます。

「平」と「仄」は、適当に散らばらせるのではなく、第何句の何番目の文字(特に偶数番目の文字)には、平声を使うのか、仄声を使うのかが、厳密に決められています。

漢詩の規則については、こちらをご参照ください。↓↓↓

さて、「飛流直下三千尺」についてですが、実は、「一」から「十」までの数字のうちで、平声は「三」のみ、位を表す文字のうちで、平声は「千」のみ、という面白い事実があります。

そこで、平仄の規則通りに詩を作ろうとすると、ここは数字なら「三」しか使えない、位なら「千」しか使えない、という状況が生じるのです。

この李白の詩を例にすれば、「二四不同、二六対」のルールに従うと、「飛流直下三千尺」の二字目が「流」で平声、四字目が「下」で仄声ですから、六字目は平声になります。ここに位を表す数字を入れるとすれば、平声の「千」を使わざるをえません。「百」や「萬」は仄声ですから、使いたくても使えないのです。

「九天」は、天の最も高いところ。天は九層に重なるとされていて、その一番高い所をいいます。そこから銀河の水が流れ落ちてくる、という比喩ですから、これまた壮大なスケールの誇張表現です。

ちなみに、「天から流れ来る水」という発想は、李白の「将進酒(しょうしんしゅ)」という詩にも見られます。詩の冒頭に、次のようにあります。

君不見黄河之水天上来 君見ずや 黄河の水 天上より来たるを

奔流到海不復回 奔流 海に到りて 復(また)回(かえ)らず

(さあ、見てごらん、黄河の水が天から流れ落ちてくるのを。奔流は海に注いで、再び帰ることがない。)

李白が「天」や「銀河」を詠う時、それは、単に天体としての宇宙や星団を意味するものではなく、天上の仙界というイメージを含ませています。

「望廬山瀑布」は、天上の仙界を流れる河の水が、地上にまで雪崩れ落ちて来る、という発想です。

「将進酒」の場合も、古くは黄河の水源は崑崙山とされ、崑崙山は、道教の伝説では、西王母の棲む仙境とされている、ということを踏まえて詠んでいます。

こうした、ダイナミックで躍動感あふれる表現に加えて、俗世を超越した仙界の雰囲気を醸し出しているところは、まさに「詩仙」と称される李白の真骨頂と言えるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?