南部名物の紫根で初めての草木染め

以前の紹介した、青森県五戸町にあるごのへ郷土館の記事の中で、五戸町ではかつて紫根が特産品だったという話に触れた。

最近知ったのだが、どうやら五戸町の隣の十和田市で栽培された紫根が、道の駅などでは販売されているようだ。

先日道の駅とわだぴあにてこの紫根を購入したので、これで実際に染め物をしてみた。

アクリルガッシュをキツくしたような臭いがする。

正直あまり良い匂いではない

紫根とはその名もずばりムラサキという植物の根茎であり、これを乾燥させたものはかつて染料として盛んに用いられていた。

そしてかつて青森県の南東部に位置する南部地方と秋田県の鹿角市などの一部、そして岩手県の北部を統治していた南部藩ではこの紫根を用いた紫根染が盛んに行われており、かつては南部紫染として知られていたという。

南部藩時代は保護されていた南部紫染だが、明治時代に入って一度は廃れてしまう。しかし大正時代に、この技術を復活させるために再び研究が始まる。「南部紫根染研究所」は近隣地域の技術者を招くなどして研究を行い、遂には再び南部紫染を復活させるに至る。

この話をもとに宮沢賢治が書いたのが「紫紺染について」という童話だ。

因みにこの南部紫根染研究所の主任技師がのちに独立して作った企業が、盛岡市役所近くにある草紫堂なのだそうだ。

このような歴史もあり、十和田市や盛岡市の他にも鹿角市などのかつて南部藩に属していた地域では、紫根染の技術を継承している企業や市民団体が点々と存在している。

なおムラサキはかつてこそ野山に多数自生していたが、現在野生個体は絶滅危惧IB類に指定されている。生えているものを見つけたからといって、採取して染色に使おうなどと考えてはいけない。

とはいえムラサキの種は発芽率が非常に低い上に、病気にも弱い。しかも根を使うので、藍のように季節になれば年に複数回収穫するということもできない。ムラサキ栽培自体はかなり昔から行われていたらしいが、現在でも栽培には相当の苦労が伴うらしい。

今回購入したものはB級品とのことでお値段は100gで880円。そういう話を聞くとかなりお買い得な気がする。

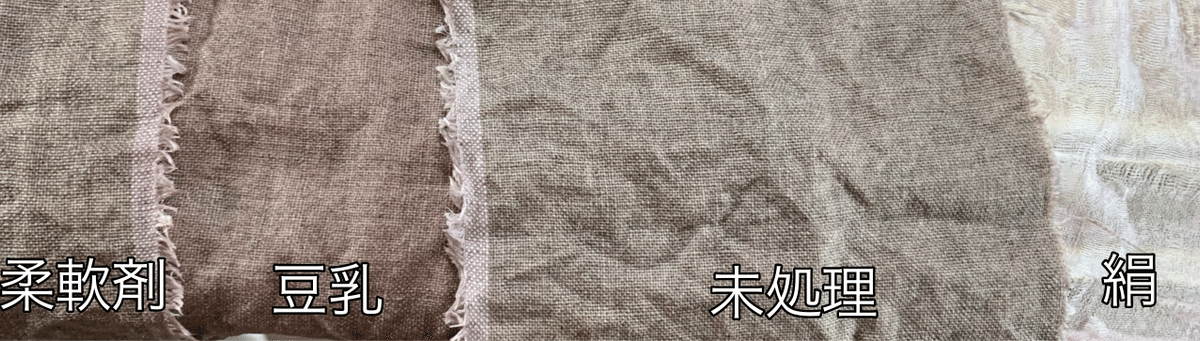

今回は添付されていたメモを参考に、無水エタノールとミョウバン、そして豆乳 (と比較用の柔軟剤)を用いて麻と絹の布を染色してみる。

パソコン掃除に愛用している人も多いかもしれない

ムラサキの根に含まれる色素成分のシコニンは、水には溶けにくいがアルコールには溶ける。

まずは紫根をそのままアルコールに入れ、蒸発を防ぐためにしっかりと蓋をした上で冷暗所に放置する。これをフィルターで濾して染料を作る。

シコニンが溶け出して一瞬で非常に濃い色になった。

隣のグラスは比較用に水に入れた紫根。

水には全く色が溶け出していない

通常草木染めは煮出して染料を作るが、シコニンはただでさえ水に溶けにくい上に熱に弱いために煮出すという手段が取れない。その為にかつては紫根をひたすらに砕きまくるというかなり手間のかかる方法で染色液を抽出していたらしい。

現代でこそ比較的容易に高純度のアルコール類が手に入るが、材料が育てにくい上に抽出も難しいとなると高級品扱いされていたのもうなづける。

なおシコニンの色合いが失われるのは具体的に60℃あたりからとされていて、これを越えると色が落ちて黒っぽくなってしまうらしい。

染色液を使っている最中はもちろんのこと、染めたものについてもアイロンがけは当て布をするなど注意が必要なことはもちろんのこと、炎天下の車のダッシュボードの上や乾燥機の中はこの温度を容易に超えるので、ご取り扱う際は注意が必要だ。

さて、今回染めるのは麻と絹の布だ。

まず汚れを落とすため、中性洗剤でとぬるま湯で手洗いして脱脂する。

今回使ったのはお世辞にも品質がいいとはいえない

安物のシルクだったこともあり、製造工程に不安があったので

念の為一緒に洗った

絹については、水で濯いで洗剤を流せばすぐ染色に入れる。しかし問題は麻だ。

草木染めの色素成分は絹や羊毛といった動物性繊維はよく色付く一方で、木綿や麻といった植物繊維にはそのままではあまり色が乗らない。

そのため植物繊維に草木染めを施す場合、専用の薬品や水で薄めた牛乳や豆乳に漬けて乾燥させるという下処理をしてから染色を行う。

軽く揉んで繊維に液体を染み込ませた後に1時間ほどおき

これを日光で乾かしておく

そしてタンパク質に色素がよく乗る理由なのだが、陰イオンになりやすい色素成分がタンパク質が分解された時にできる陽イオンと結合することで色が乗るのだという。逆に自身が陰イオン側になりやすいレーヨン以外の一般的な化学繊維は、陰イオン同士で反発しあうために草木染めが難しいらしい。

そして一般的に柔軟剤に使われている陽イオン界面活性剤も色素成分と結合するため、豆乳などでタンパク質処理を行う代わりに、柔軟剤を使うということもできるという話が出てきた。

そんなに頻繁に草木染めをする予定もないので、専用の薬剤を買っても間違いなく持て余してしまう身としてはこれが本当なら非常にありがたい。

せっかくなのでこれも試してみる。

柔軟剤をキャップ半分ほど入れた液体につけた麻。

豆乳と同様に1時間ほど浸した後に水気を絞り

外干しして乾かしておく

下処理をした麻と絹、比較用に下処理をしていない麻を用意し、先ほどの染料を水で2倍に薄めたものをそれぞれ密封できる袋に入れて1時間おいておく。

柔軟剤につけた麻の入った袋

一番下が洗っただけの絹と麻の入った袋。

写真だと上2つがかなり赤く見えるが

肉眼ではそこまで元の液の色から色が変わっていない。

しかし何もしていないものの袋の液は青みが強くなった。

洗剤が残ってしまっていたのかと思ったが

他の人の動画を見てもこの段階で液の色が青みが増している。

謎である

染料に布を浸している間に、ミョウバンを湯に溶かして媒染液を作る。今回は媒染液8Lに対して焼きミョウバンを20g溶かした。

余談ながら、昨今は染め物にミョウバンを用いることが多いが、伝統的にはツバキを燃やした灰を用いることが多かったようだ。

一般的に土中のアルミニウムは植物の成長を妨げるが、ツバキやチャノキといった一部の植物は土中のアルミニウムを無害化・吸収する性質がある。そのためツバキの灰もアルミニウムが含まれておりこれが染色の触媒になるらしい。

そして現在家庭での草木染めにもよく使われるミョウバンはアルミニウムの化合物の1種である。英語でアルメンとも呼ばれ、アルミニウムの名前の由来はこのミョウバンに含まれていることからきている。使っているものは変わっても、利用しているのは今も昔もアルミニウムイオンなのだそうだ。

1時間染料につけた布を今度は媒染液に1時間漬ける。そして大量の水で濯ぐ。

全体的に肉眼よりも色が薄く見え

特に絹は他の布の色が濃い木綿なので

写真では白くなってしまったが肉眼では結構染まっている。

意外なことに柔軟剤よりも豆乳で処理したもののほうが

より色が濃く染まった

紫根染は1回ではあまり濃く染まらないため、2回以上染色するのが基本とのことで水気を絞った後に再び1時間染色液に浸す。

媒染液の影響か、染色液の色がみるみるうちに薄くなっていき

1時間経つ頃には液が透明になっていた

そして2回の染色を経た布がこちらだ。

実物を見た時の印象として、思ったほどには濃く染まってはないとはいえ見た目の美しさは絹が段違いに感じた。染色による色むらが少ないのだな、絹の光沢と安シルク故の繊維の太さの違いによるムラが独特の雰囲気を醸し出している。乾いてみると思ったよりも色は濃くはないが、この色の薄さはどちらかというと染色液の量をケチってしまったことに起因する気がする。

麻も下処理なしでも思いのほか色が濃く仕上がった。絹と麻を一緒の袋に入れて染色していたので、絹から何かしらの成分が溶け出して麻に付着した可能性もある。(先述した通り絹とはいえかなりの安物を使っているので、絹そのものの成分だけでははなく製造工程で使われた何かしらの薬品の可能性も捨てきれない)

豆乳で下処理したものは明らかに赤みが強く仕上がった。厳密には染色液の原液を水で薄めた時点の色は豆乳で処理したもののように赤みが強かったので、染色液の元の色に近いのは豆乳で処理したものだった。

柔軟剤で下処理したものは1回染色液に入れた時点ではあまり濃い色にならなかったが、2回目は一気に濃く染まった。色むらができてしまったことは残念だが、自分としては非常に好みの色合いだ。また、上の方で少し書いたが紫根はやや独特の臭いがある。顔を近づけないとわからない程度のものではあるのだが、この臭いを軽減できるという想定外のメリットがあった。

また草木染めをする機会があるなら、柔軟剤で下処理したものをメインにしていきたいと思った。

アルコールを再び入れれば紫根からはあと2、3回は色素を抽出できそうなのもあり、染色液に浸す作業を更に繰り返せば更に濃い色に染めることはできそうではある。ただ、今回はこれくらいの染まればやりたいことはある程度満足なのでここまでにしておく。

今回は比較しなかったが、染色液につける時間を変えたり染色液の温度によってもまた染まり方が違ってくるという。各地に存在する紫根染は、こういった創意工夫の上で徐々に細かな違いが生じていき、それが各地域ごとの個性になっていったのだろう。

今回染めた布を使って作りたいものがあるのだが、それについてはまた後日記事を書こうと思う。