『雲仙記者青春記』第4章 1992年4月1日、島原前線本部がぼくの仕事場兼住居になった

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2021年1月3日第4章公開)

職住一致の前線本部

1992年4月1日、島原市役所のすぐ近くの毎日新聞島原前線本部が、ぼくの新しい仕事場兼住居になった。

支局やその出先である通信部は社内機構の1つだが、前線本部は事件・事故が発生した現場近くに置かれる臨時の取材拠点である。通常はせいぜい1週間程度で撤収される。

しかし、普賢岳は「異例の長期災害」という枕言葉がかぶせられる災害で、デスクや記者が交代で派遣されたのは11カ月に及んだ。もちろん、毎日新聞史上、最長である。

上司となった浜野真吾島原支局長は団塊の世代。災害後の心労で、髪の毛にはめっきり白いものが増えた。ぼくが配属された1992年春で、島原在任は3年半に達していた。

本来ならもう異動してもおかしくないが、この災害を最初から担当し、無数の特ダネを書いてきたベテランの代役はそうそういない。そのうえ、増員になったのがぼくという新米記者では、動くに動けない。浜野さんは通信部長から支局長に肩書が代わり、自宅のある通信部からぼくが住む前線本部に出勤する毎日となった。

前線本部の建物は木造2階建てで、1階は仕事場と風呂、トイレに洗面所。2階がぼくの部屋で、6畳2間に台所がある。

4坪ほどの仕事場は、レンタルの長机がいくつも並べられ、作業机代わりに使われている。机の上にはワープロや電話があり、カラーボックスにスクラップや資料類が詰まっている。椅子はやはりレンタルのパイプ椅子。当初はそれほど長くなるとは思わなかったから、冷蔵庫やテレビもレンタルのままだ。

まだ応援がいた92年初め

右から2人目が

島原通信部の浜野真吾記者

その左隣が私

社章は91年末にブルーに変わったが

社旗はまだ古い赤い星のまま

取材装備は充実している。

カラーフィルムの自動現像機があり、ネガを専用の機器で読み取って電話線を通じて西部本社に送ることができる。カラーの機器は高価で、その当時、西部本社の地方機関でカラー電送設備があったのは、福岡総局と島原前線本部だけだった。

NTT島原局の回線が不通になったときのために、電話は諌早(いさはや)局直通の臨時電話も引いてあった。無線は親器と携帯用の子器2台。ファクスは受信用と送信用の2台で、停電時に備えて発電機もある。

取材先の電話番号や、記者のポケベルナンバーが模造紙に大きく書いて壁に貼ってあった。

畳1枚ほどもある大きなホワイトボードには、前年秋に前線本部がこの場所に移った後、「前線本部心得」と題した10カ条が書かれた。

前線本部心得

(1)集団生活であることを忘れぬこと。

(2)保存すべき資料は

キチンと整理整頓する。

(3)宿泊は原則ホテル。

どうしても空いていない時に限り、

神戸くんの了解を得て2Fに。

(4)戸締りと火の用心に

細心の注意を払え。

とくに飲んだくれたときには

火の始末に一層の注意を。

(5)本部内の清掃は毎日実行せよ。

(6)布団のシーツ類は時折交換し、

クリーニングへ。

乾燥機もかけること。

(7)糞尿はあふれさせるな。

し尿処理は通信部に連絡して

こまめに。

(8)台所を使ったときは

後片付けをキチンとせよ。

自信のない者は扱うな。

(9)近所のみなさんへは

いつもニコニコ挨拶励行。

(10)みだりに女性に声をかけたり、

いやらしい目を向けるな。

第3条だけ、ぼくが前線本部に住み込むことになって書き直されていた。家賃と水光熱費はただ。給料はそのまま手取りになった。

金銭的な問題よりも、階段を降りればすぐ職場なのがありがたかった。朝が弱いぼくでも、起きればそのまま出勤できる。何もなければ朝9時ごろ起床すればいい。

それでも寝坊すると、応援派遣の記者やカメラマンから「鍵を開けてくれ」と電話がかかってきた。

24時間の監視態勢

朝はまず、前夜に雨が降っていれば、土石流の被害などが出ていないか、市の災害対策本部や島原警察署の災害警備隊などに電話で問い合わせる。

壁際の長机の上に置かれたテレビには、ケーブルテレビが接続されている。防災チャンネルを選択すると、自衛隊とNHKの24時間監視カメラの映像が映る。これで普賢岳がよく見える日は、自衛隊の偵察ヘリコプターが飛ぶ。

ヘリには九州大学島原地震火山観測所の研究者や、島原を続々と訪れる全国の国立大学の学者ら数人が同乗、連日観測してデータを収集している。

午前10時ごろ、約30分間の上空観測を終えて着陸した学者をつかまえ、その日の火山の状況を確認するのが、重要な仕事だ。

1人の学者をぐるりと取り囲んでのインタビューは、通常「ぶら下がり」と呼ばれている。ぶら下がりでは、慣例でNHKの記者がまず質問する。質問者を一本化したほうが効率的だからだ。

NHKは束ねた各テレビ局のマイクを向け、「昨日の火砕流の先端はどのあたりまで達していたか」「溶岩ドームに目立った変化はあるか」「崩落しそうな溶岩のブロックや、亀裂の状況は」などと大まかな質問をする。この後、各社が聞きたいことをそれぞれ質問していく。

ぶら下がりの後は、島原市役所の記者クラブで取材すべき内容を探す。記者発表があればレクチャーを受け、そうでないときはアーケード街を歩いたり、島原警察署や深江町役場などへ行って話し込む。

ルーティンワークは、ぶら下がりと午後4時の自衛隊の定例会見。自衛隊は毎日、遠望観測で測量した溶岩ドームの変化図のほか、目視による火砕流や溶岩ドームの崩落の回数を提供している。このデータは、火山研究者にとって重要な基礎資料であり、グラフ化されて火山学会などでも正式な統計データとして使われている。

島原に来るまで、ぼくは自衛隊や警察には偏見があった。

学生時代の1987年に、警察が日本共産党幹部の盗聴事件に関与していたことが発覚していた。この事件から「警察は憲法上の結社の自由を侵しているではないか」という強い危惧を抱いた。

自衛隊への嫌悪感には、ぼくが卒業した群馬県の高崎高校の先輩にあたる中曽根康弘元首相の存在が影響している。中曽根さんが首相になったのはちょうどぼくが高校生のころで、「3海峡封鎖論」や「日本列島不沈空母発言」など勇ましい主張を繰り広げた。彼の権力臭が嫌で、自然と自衛隊にも反感が生まれた。

しかし島原で、自衛隊と警察が人命を守るために体を張っているのは疑いがない。1人1人の自衛官や警察官へのいわれのない偏見は自然と消えていった。

陸上自衛隊は「6・3」直後、県知事から災害派遣要請を受け、すぐに約1800人が島原入りしていた。ぼくが前線本部に着任した1年後でも、まだ200人が交代で長崎県の大村駐屯地から派遣されていた。

警察も災害直後は大規模な応援体制を採っていたが、1991年秋には島原署に常駐の災害警備隊を発足させていた。16人がローテーションを組むほか、長崎県警や九州管区警察局から派遣されてくる約40人の機動隊員が、重要ポイントに置いた警備車両の中で24時間待機し、火山の監視や、いざというときの住民の避難誘導にあたっていた。

双方とも、九大島原地震火山観測所に常駐者を置いていた。火砕流の発生を最初に感知するので、気を抜けない持ち場だ。

火砕流が起こると、普賢岳周辺に設置した地震計が震動をキャッチする。送信されたデータで、レコーダーのペンがカタカタと動き、記録紙に細かいギザギザを赤く描き出す。担当者が震動波形を読み取り、ただちに無線で報告すると、昼は目視、夜は暗視カメラで山を見つめている数カ所の自衛隊監視所がすぐに反応して、火砕流の状況の報告を返す。

このやりとりもケーブルテレビで流れるため、住民も災害情報をリアルタイムで得られる。災害後、ケーブルテレビへの関心は非常に高まった。

こんなふうに音声が各家庭に届く。

九 大「ヒトヨンゴーゼロ、波形開始。

(1450=午後2時50分)

…10秒経過」

監視所「C方向(赤松谷)、火砕流」

九 大「20秒経過、波形振り切れ」

監視所「火砕流、6合目通過」

九 大「30秒経過、波形大」

監視所「火砕流、5合目通過」

九 大「波形、衰退しながら1分経過。

……波形、1分30秒で停止」

監視所「火砕流、4合目で停止」

時期によって数に差はあるが、火砕流は1日に50回以上も起こることもあった。大火砕流惨事があった1991年は、年末までの7カ月間で2757回に達した。1日に平均すると、約12・9回も発生していたことになる。

テレビの音声から「今度は大きそうだな」と思えば、前線本部から外に出て西の空を見上げればいい。モクモクと灰かぐらが立ち上るのが見える。火山活動が活発化して大きな火砕流が頻発しているときは、誰かが前線本部に残ってテレビを見つめ、すぐに取材中の記者に連絡する役割を担った。

南東の「赤松谷」(C方向)に

溶岩ドームが崩れ落ちていく

2人の前線デスク

前線本部での交代勤務こそなくなったが、戸澤正志と加藤信夫の両報道部デスクは、その後も雲仙担当を続けた。この2人だけでなく、西部本社の幹部は「浜野さんは元気か」とよく電話をかけてきた。

他社では、火山灰まみれになる島原生活を担当記者に押し付けたようなケースもあったらしく、記者本人から時折そんなグチも聞いていただけに、年末年始や、毎年の「6・3」に必ず幹部から「ヤマの様子はどうだ」と電話がかかってくると、やはりうれしいものだった。時間をやりくりして島原に来て、「慰労」と称して飲ませてくれることもよくあった。

誰かが「慰労」に来ているときは、必ず電話がかかる。

「ハロー! 神戸元気?」

受話器を取るなり、こんな言葉が元気よく飛び出してくれば、加藤さんだ。

「戸澤白雲斎いる?」

戸澤さんは白いものが混じる髪を後ろに伸ばした総髪で、木刀を持って「早く原稿を出せ」と野太い声でがなるところから、こんなあだ名も与えられている。

「なんだ」と、わざと不機嫌そうな戸澤さん。「浜ちゃんの慰労じゃなくて、魚がうまい島原で自分が飲みたいだけでしょ」と加藤さんがからかう。

「何言ってるんだ。俺は島原の2人がどうしているかが心配でだな」

戸澤さんは、昭和が終わった1989年から1年半、西部本社の長期連載企画『「昭和」聞き語り』を担当した。この記事はのちに1冊の本にまとめられている。見かけの通り、学生時代から民族運動に関わってきたらしいが、奥さんの前では信じられないほどよき夫になるともっぱらの噂だ。

一方、戸澤さんが「入社したころは、今からは信じられないほど格好よかったな」とやっかみ半分でからかう加藤さんは、かつて学生運動にのめり込んでいたらしい。細身で毎日の記者には珍しいスマートな部分もある。

好対照の戸澤さんと加藤さんが本社報道部で机を並べているのがおもしろかった。もちろん、2人とも自分の主張を紙面に押し出したりはしないが。

戸澤さんが長崎支局でデスクだった1986年当時、加藤さんは県庁の担当記者だった。長崎県高島の三菱石炭鉱業高島礦業所が閉山する朝、戸澤さんは高島に渡っていた加藤さんに署名入りの解説を書くよう指示した。

加藤さんが送ってきた原稿は強烈なものだった。

「取材を始めて丸1年、常にいらだちと二人三脚の取材だった。初めから見えていた結論、閉山を迫る側の論理の“正しさ”、中央と地方の思い入れの違い、私自身の取材姿勢……いらだちの原因は、無数にあった」と書き出した加藤さんは、「採掘現場が深部・奥部化して生産能率が悪い」「輸入炭と比べて国内炭は3倍も価格が高い」などの閉山の理由を挙げ、「いずれも反論の余地のない理由付けだ。が、うなずくことは出来ない。そこには高島礦業所で働く従業員956人、下請け650人、そして“1島1町1企業”の町で100%炭礦に依存している町民5400人の生活が抜け落ちていたからだ」と続けた。

加藤さんの真骨頂は、この後だ。

自分を含めた報道姿勢へももどかしさがある。例えば第8次石炭政策の答申原案を受けた社説が説く「“なだらかな閉山”を確保せよ」(毎日新聞)にいらだちを感じた。

ヤマ元での「石炭をつぶす内容の答申を石炭政策と呼序わけにはいかない」(山崎清嗣・高島炭礦労組書記長)という声との隔たり。日本全体の雇用問題を見通す視点はあっても、閉山で職を追われる人の立場への配慮が欠けているような気がしてならなかった。

(1986年11月18日、毎日新聞)

加藤さんは、毎日新聞をも批判の姐上に上げたのだ。

署名原稿とはいえ、社説の主張に沿わない原稿は載らないのが日本の新聞の常識だ。加藤さんの原稿は沿わないどころではない。こんな記事はほかに見たことがない。他社の記者は、「毎日に社論はあるのか」と呆れただろう。

しかし、戸澤さんは「閉山の原稿なんて、どの社もみんな同じようなもの。うちの紙面が他社と違うのは、この原稿だけだ」と、紙面を組み立てる整理部に売り込んだ。「あのときの整理部もえらかったな。1面の腹(真ん中)にドドーンと大きく扱ったんだから」と戸澤さんは笑って振り返る。

こんなところが毎日新聞のいいところだ。他社に比べて給料は安く、人員も少ない。しかし、きちんとした原稿はねじ曲げられはしない。戸澤さんと加藤さんは、ともに東京本社の社説に異を唱えたことになる。頑固な気質の西部本社の面目躍如である。

西部本社のプライドは高い。研修の夜、酒の席で先輩記者に「西部に来てよかったな」と話しかけられた。「部数は他社とほぼ互角。誰がどんな記事を書いているかもわかるちょうどいい規模だから、どの本社よりも風通しもいい」というのが、その理由だ。

西部本社の有名な逸話は、終戦直後の「白紙新聞」である。

敗戦が決まり、当時の西部編集局長は「軍部のお先棒を競って担いで、敗戦のドタン場まで、国民の目を覆い、死地にまで引きづって行くことに無条件盲従した新聞の責任は、何としても免れまい」と、廃刊を進言、辞職した。

手のひらを返すような新聞は作れない、と8月16、17日付けの新聞は裏面が白紙、その後の3日間も一部を白紙のまま発行したのである。新聞が白紙で発行された例は、ほかにあるまい。

善しにつけ悪しきにつけ、これが「毎日西部」である。こんな伝統を引き継ぎ、住民の立場を本気で思いやる戸澤、加藤の2人が雲仙担当デスクだったことの意味は大きいと思う。

赴任後しばらくして、浜野さんとぼくは分担を決めた。浜野さんは長崎県の出先機関である島原振興局と島原市役所。行政の災害・復興対策を主に担当し、新聞で言う「硬派」「筋もの」を狙う。

ぼくは深江町役場、自衛隊、警察が主な担当で、街の話題やがんばる被災者の姿などの「軟派」も受け持った。九大観測所の各研究者の取材は2人ともしたが、所長の太田一也教授だけは、これまでの付き合いから浜野さんが受け持った。浜野さんは「『6・3』の前から一緒にやってきた。戦友みたいなもんだな」と太田先生を語っていた。先生も同じように考えていたと思う。

ぼくら現地記者は、何か起こったときに再び応援派遣されてくる記者やカメラマンに、安全確保についての正確な情報を教える必要がある。浜野さんは口を酸っぱくして「4人目の犠牲者を出さないことが、おれたちの第1の役目なんだ」とぼくに言った。

3人の犠牲が出たことは浜野さんの責任ではない。ぼくは、「社員を死なせたのは会社が安全管理を怠ったからだ」という安易な批判には与せない。みんな、精一杯仕事をした結果だった。当時の前線本部を知る記者はみな、「6・3」に苦い思いを秘めている。浜野さんの奮闘ぶりに敬意を表すことはあっても、誰も責めることなどなかった。しかし、浜野さんはずっとそのことを引きずっていたのだ。

あるとき、「前線本部の壁に3人の遺影を掲けたらどうですか」と持ちかけたことがあった。他社が遺影を掲げているのを見て、「犠牲者を絶対に忘れない」という決意を感じたからだ。しかし、浜野さんは急に弱り果てた顔をした。「それはやめようよ。つらすぎる」。ぼくは自分の配慮不足を責めた。

島原に配属されて、すぐに会いたい人がいた。

数カ月前、仮設住宅の軒先で話し込んだおばあちゃんには、3人の孫がいた。みんな幼い女の子で、9つになる真ん中の雅子ちゃんは重い白血病で苦しんでいた。

病状が悪化したのは、「6・3」の直後。病状が回復してきて、学校にも元気に通っていたのだが、体育館での避難生活で体調を崩してしまったという。長崎大学病院に入院したが、病状は思わしくなく、名古屋市内の大きな病院に転院していた。

おばあちゃんは「警戒区域になって農業ができんでね。息子夫婦は今は雅子に付き合(お)うて、夫婦で名古屋の工場で仕事しよるよ」と、何度も涙をぬぐった。息子夫婦の留守を預かり、仮設住宅で小さな孫娘2人の面倒を見る毎日だった。胸を衝かれ、目が熱くなった。

このおばあちゃんの話を「1万人」にまとめた。しかし、戸澤さんに「雅子ちゃんが白血病だと、新聞に出していいのか」と質問された。雅子ちゃんの足に気になる黒ずみを見つけたのはおばあちゃんだった。以前に同じ病気になった親戚の子のことが脳裏をかすめ、病院に連れていって白血病と判明した、と原稿に書いたからだ。

「遺伝と誤解されるかもしれない。いい話だが、雅子ちゃん一家が変なふうに見られないようにやめておこうか」と戸澤デスクは言った。結局、記事にはならなかった。

おばあちゃんはそのとき、雅子ちゃんは快方に向かっていると言っていた。もしかしたら雅子ちゃんに会えるかもしれない。

その団地には、「1万人」で取り上げたブドウのおばあちゃん、田島ツチヱさんもいた。まず、田島さんの家に行って「今度島原に常駐することになりました」と報告した。田島さんは喜んでぼくを仮設住宅に上げて、昼食を振る舞ってくれた。ご馳走になりながら、雅子ちゃんのことを聞いた。

「あン子はね、1カ月前に死んでしもたとよ」

数軒隣にある雅子ちゃんのおばあちゃんが住む仮設住宅の前まで行った。仮設には玄関がない。軒下に置かれた靴箱には前回に来たときよりも靴の数が多かった。ご両親も名古屋から戻ってきているのかもしれない。しかし、雅子ちゃんの死を聞いたぼくは、お悔みを言う元気を失っていた。

外から頭だけ下げて、引き返した。

また同じころ、深江町の農道を車で走っていて、派手にペンキが塗られたビニールハウスを見つけたことがある。花の直売ハウスで、上手ではないが、かわいい花などの絵がビニールの上に躍っていた。ちょっとのぞいたが、誰もいないようだったので、そのまま帰りすっかり忘れていた。

しばらくして、前線本部で先輩記者が意気込んで原稿を書いていた。ぼくが赴任して1カ月は、まだ応援記者がいたのだ。隣では写真部が現像に慌ただしい。記事はあのビニールハウスのことだった。写真には「噴火に負けたらつまらん!」とハウスの屋根に大きく書かれた文字の向こうに、禍々しい溶岩ドームが写っている。すばらしい写真だ。

先輩によると、文宇は農家の長女で宇都宮大学に通う学生が、この春帰郷したときに書いたものだという。「つまらん」というのは九州弁。あまり女性は使わないが、この場合は「噴火に負けたらだめ、がんばらないと」というニュアンスになる。

このハウスは、ぼくが見たハウスのすぐ横にあった。注意してみれば気が付いたはずだが、放り出したまま忘れていたのだ。自分で書けなかったことにがっかりした。別に誰が書いてもいいのだが、なんだか悔しかった。先輩記者は目ざとく見つけ、取材して写真部に撮ってもらったのだ。

記者は記事を書くだけではなく、「絵」を探すのも仕事。何気ないささいなことが紙面を飾る。「絵解き原稿」といわれるこうした原稿にも注意しよう、と反省した。

長時間露光で撮影

肉眼ではここまで赤くは見えないが

プロの手にかかればこんな写真が撮れる

再び、「6・3」が近付いてきた。連載記事の企画が立てられ、5月半ばに応援の記者やカメラマンが大勢島原に入ってきた。

ぼくは、企画の担当から外された。社会面の「続きもの」を書くには力量不足なのはわかっているが、少し悔しい思いが残った。しかし、またにぎやかな取材体制が整って、日々がおもしろくなった。

先輩たちの酒にはよく付き合った。有明海の幸は豊富で、ヒラメ、フグ、ワタリガニがとくに名産だ。そのほかにもスズキ、タチウオ、キス、貝類などがうまい。煮付けた魚の身を箸でほぐしながら、飲み屋で聞く先輩たちの経験談は興味深かった。

「6・3」で亡くなった土谷さんが現役時代、どんなに口やかましかったか。

もっとも下流まで到達した「6・8火砕流」のとき、水無川の対岸にいて島原市側が燃え上がるのを見ていた記者が「島原が燃える、みんなだめだ」と無線で絶叫していたこと。

有明海をはさむ熊本支局は、息を呑んで無線に聞き入っていたという。「島原に来ている連中はみんな絶望だ、みたいな感じで叫んでたな」と誰かが笑った。

1年経って、取材には余裕が生まれていた。

1周年の企画は多岐に及んだ。写真部は「雲仙仮設の暮らし1年」と題した写真グラフを組んだ。ここではプレハブの仮設園舎で遊ぶ保育園児、院長の自宅の一室を診察室にした仮設病院など、1年経っても変わらない異常な生活を報道した。

そして、浜野さんは「記者の目」を書いた。

「あの日」がやってきた。

1年前の3日、長崎県・雲仙普賢岳の大火砕流で43人もの犠牲者が出た。同僚3人も含まれている。抑えても、抑えきれない苦汁がこみ上げてくる。

(1992年6月3日、毎日新聞)

1面には遺族アンケートを掲載し、数人はぼくが担当した。ある遺族は、家には上げてくれたものの「とてもまだ話す気になれない」と頑なだった。しかし、外国人火山学者3人を除く、日本人の犠牲者40人の全遺族の気持ちを集める企画である。全国で同じ取材が進んでいるのに、自分の部分だけ欠かすわけにはいかない。

ぼくは「息子さんの死を無にしないためにも、教訓を引き出したいんです」と説得した。うそではないが、それがすべてではない、と自分でわかっていたが、「紙面を作らなければ」という思いは強かった。

ようやく、何度か通ううちに、父親は聞きたいことの一部は話してくれた。母親は「そがんことば言うてもしかたなかですよ」と苦い顔で口を閉ざしたままだったが。父親の話で断片的なメモはできた。「6・3」当日は国内の全遺族の思いが1面に掲載できた。

社会面トップは、浜野さんがつかんできた特ダネをぶち当てた。

「集団移転いよいよ始動 候補地の6割買収」という見出しで、行政が被災者の集団移転先として市内仁田町の一角を検討していることを明らかにし、全地権者の同意が取れていることもすっぱ抜いたのだ。どこに住むことになるのかが、被災者の最大の関心事。1周年にふさわしい「硬派」のスクープだった。

以後、各社とも毎年「『6・3』には特ダネを」という競争が続いている。

翌4日付け社会面のメイン記事の取材は、2日の時点で終わっていた。遺族で、もっともドラマティックに悲劇を訴えられる人を探し、事前に取材していたのだ。「6・3」当日のこの遺族の様子を撮影して社会面の頭にした。

慌ただしい取材の合間を縫って、柴田麟太郎長崎支局長、戸澤デスク、浜野さんは、石津さんら3人の遺体の身元がはっきりするまで収容されていたお寺をめぐってお礼を言い、冥福を祈った。これは毎年の恒例となる。

火砕流の直前に石津さんが「ちょっと上がってくるわ」と言い残した後輩の加古信志カメラマンも取材に駆け回っていた。加古さんは東京本社に異動したが、94年と95年の6月3日も、休暇を取って島原に来て、「ここにいると仕事しなきゃいけないもんな」と言いながら、取材を手伝っていた。

この日、遺族は自衛隊のヘリに乗って「定点」の上空へ向かい、花束や故人が好んでいたタバコなどを空から落として涙した。犠牲になった読売新聞カメラマンの妻と次女は「被災地には緑が生まれていました。これからがんばらなければ」とつぶやいた。

カメラは、遺体とともに自衛隊が「定点」から回収しており、一部が溶けていたが、フィルムにはあの大火砕流が見事に写っていた。この写真は読売が大々的に報じ、1991年の日本新聞協会賞を受賞している。妻は「夫が写真を残したことを誇りに思っています」と気丈に話してくれた。

ぼくも、石津さんのカメラの行方を自衛隊などに聞いて回っていたのだが、埋もれてしまったのか残念ながら発見できなかった。

午後4時10分、防災無線からサイレンの音が響き、あれから1年が経ったことを住民に告げた。市内の各所で黙祷する市民の姿があった。

原稿は早い時間に出揃った。軽く打ち上げに、と午後11時半ごろから屋台へ行った。「御苦労さん」と乾杯し、改めて「もう1年か」と感じた。今日の苦労話にも花が咲いた。

ふと、飲めばいつも陽気な加藤デスクが静かなことに気が付いた。ビールの入ったグラスを見つめる加藤さんの目は、真っ赤だった。犠牲になった仲間を思い、加藤さんは泣いていた。

翌日から、ぼくはもう一つの「1周年」に備え、新たな作業を始めた。

6月7日で、日本で初めて住宅密集地に警戒区域が設定されて1年になる。戸澤さんがぼくに求めたのは、この1年間の住民の生活や思いが一目でわかるもの、つまり家計簿と日記を探すことだった。法律によって強制的に故郷を追われるという普賢岳災害の特殊性が浮き彫りにされるはずだと考えたからだ。

仮設住宅を回って「家計簿や日記をつけていませんか」と1軒ずつ聞いて歩いたが、なかなか見つかるものではない。「そういう方をご存じありませんか」と聞いても、個人的なことなのでわからなかった。

婦人雑誌の編集部や日銀の貯蓄増強委員会などに、家計簿コンクールの応募者などを問い合わせてみたが、島原には見当たらない。しかたなく、また仮設を歩いた。被災後もきっちり家計簿をつけていた女性はいたが、被災前の家計簿が家財道具と一緒に遠方の親戚の家に送られていたため、入手できず悔しい思いもした。

諦めかけていたとき、ある被災者から「あの人ならマメだから、つけているかもしれないよ」と言われた。お目当ての人はだめだったが、それからぼくは尋ね方を「マメな奥さんをご存じありませんか」と変えた。そして、やっと「マメな奥さん」が見つかった。

プライバシーの問題もあるので名前は出さないと約束して、家計簿を見せてもらった。食費、水道代などの項目別に毎日記録してある。完璧だ。

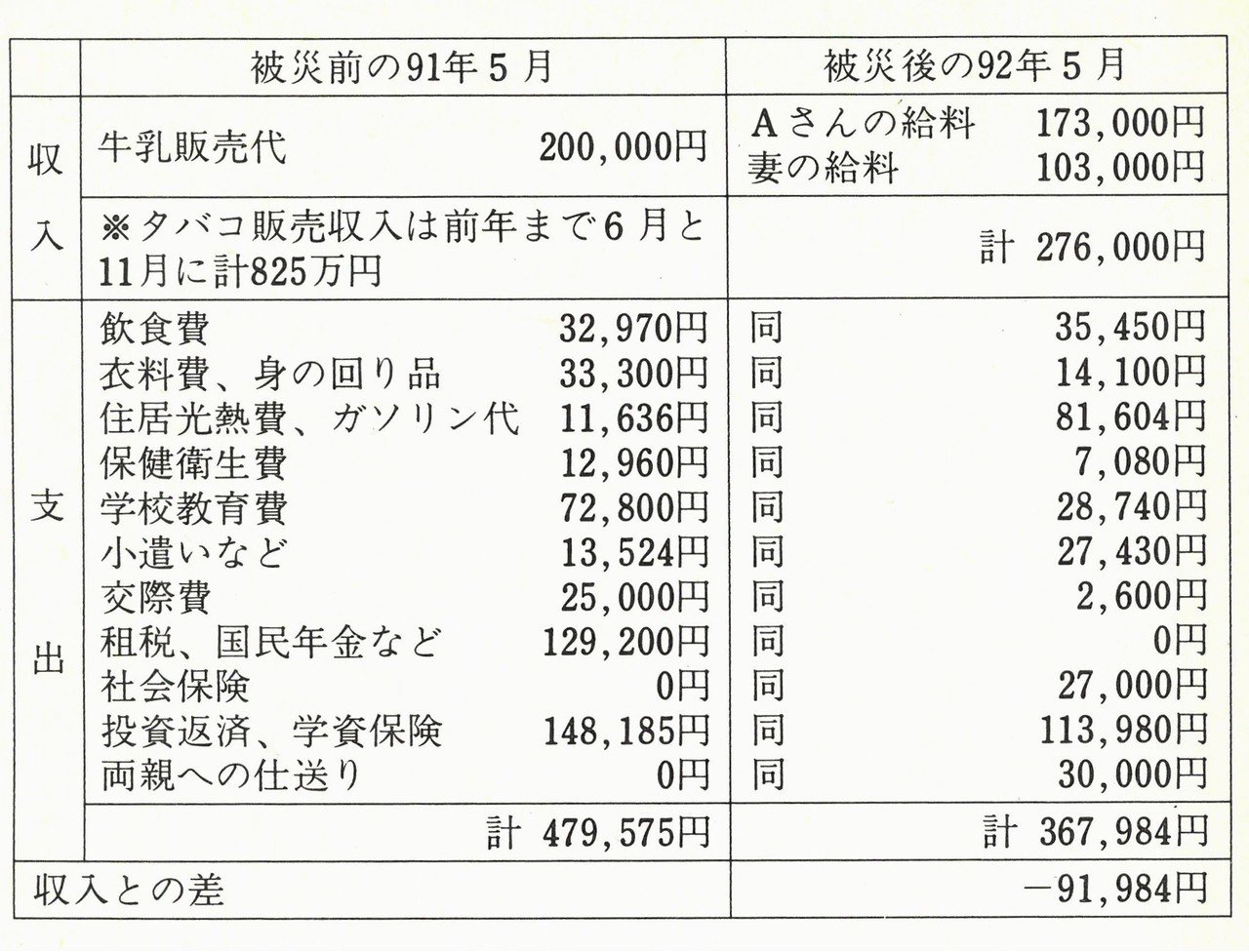

被災前の1991年5月と翌92年5月を比較することにし、避難先のアパートに上がり込んで、奥さんと2人で未集計だった92年分を計算した。

この島原市大下町のAさんは、3haの畑でタバコを栽培しながら乳牛を育てていた。8人家族で、年収は1000万円。「農家だから借金も多く、貧乏でも賛沢でもない程度」の生活ぶりだったという。

しかし、警戒区域の設定で農業ができなくなり、15頭の牛(420万円相当)は50万円で叩き売って市内のアパートに避難した。無収入になったAさんは食品会社へ、妻のB子さんも病院の賄い婦として働きに出た。月収は2人合わせて27万6000円。

被災後、3万9000円の家賃と、仮設住宅に避難している両親への仕送り12万円が家計に加わった。91年5月の支出は47万9575円だったが、92年は切り詰めて36万7984円に抑えた。それでも、警戒区域設定後から1年間の年収は義援金などを含めても545万円と、被災前の約半分に減った。

支出は税の減免措置に助けられてはいるが601万円になり、56万7000円の赤字である。貯金を取り崩し、借金して埋めたそうだ。

農家が共同で作ったタバコ乾燥施設の負担金126万円の支払い期限も、避難生活中にやってきたため、300万円の借金をして支払い、残りは生活費にあてた。

家計を洗いざらい公開したAさんは、さっぱりした表情でなんでも率直に話してくれた。

「一昨年に新築した家のローンや農機具の借金は残金が減っとったけん、まだ助かっちょります。建てたばかりの家が燃えた人もおります。支払いだけ残っとったら大変かですよ。ばってん、子供たちがこれから進学すっけん、こんまま費用が出せるかどうか。そいが気がかりで」

日記の持ち主も見つかった。

水無川沿いで、やはりタバコと酪農で生活してきた酒井政寿さんは30年以上も日記をノートに書き続けてきた。そのうち、この1年分は暗く重い。体育館でわずかな明かりを頼りに書いた部分は文字が歪んでいた。

1991年6月3日

「大火砕流発生。人命にかかわる事態にならねばよいが」

6月4日

「(朝)6時のニュースを聞く。××君の死去を知らされる。重苦しい雰囲気に包まれる。事態は深刻だ。牛を運び出せる状況ではない。万一の責任を取りきらぬ。人の命と家畜とどちらが重いか」

6月17日

「大火砕流の恐れありの連日の報道に、今日は我が家かと恐怖におびやかされながらの避難生活。家が残っている人は気をもみ、すでに燃えつきた人はあきらめと、やけにぼう然とした心境」

仮設住宅に入居した7月7日

「一家水入らずの一夜を明かす。第二のわが家としてお世話にならねばならぬ。大事に使わせていただきたいと思う」

大晦日の12月31日

「暗いニュースに明け暮れた一年が幕を閉じようとしている。来年こそ『全国の皆さん、お世話になりましたが、お蔭様で立派に立ち上がることができました』と言える町づくりができるよう、心して取り組んで参らねば」

1992年6月3日

「犠牲者の追悼式典があり参拝す。ごめい福と大災害がないよう見守って下さいと祈る」

Aさんの家計簿と酒井さんの日記は、警戒区域が設定された6月7日の朝刊社会面で、見開きで展開された。ぼくには初めての大きな記事だった。

警戒区域の設定は市長村長だけに与えられた権限だが、実際には県や警察、自衛隊、海上保安部、九大の太田一也教授らを交えた非公開の会議を開き、次の設定期限や範囲を検討する。その後で市と町がそれぞれ発表する形を取っている。

出席団体の事前調整で、会議の前に結論の落とし所はだいたい決まっている。報道各社は、この決定がどうなるかを事前に探り、「警戒区域一部解除へ」などの特ダネを競った。

こうした記事を「前打ち」と呼ぶ。設定期限が近付くと、浜野さんとぼくは、それぞれ会議の出席者をあたってどこまで解除、拡大されるのかを探り、前打ちした。記事が載ると、住民の反応も大きい。

だが、どうしても内容がつかめなかった92年8月6日、20回目の警戒区域延長協議の前日に他社に抜かれてしまった。「避難勧告 国道57号の海側を解除 島原市、深江町が方針」と、大きな見出しが他社の紙面に躍っていた。

これが本当なら、水無川下流の住民400世帯が自宅に戻れ、立ち入り規制は上・中流域に限られることになる。

「今までこまめに抜いてきたのに」と浜野さんと地団太を踏んだものの、やむなく決定を待って追いかけた。

ところが2日後の8月8日、台風が被災地を襲い、水無川で土石流が発生した。

91年6月30日の土石流は、水無川の中流部で川からあふれ一直線に流下して民家を押しつぶしたが、今回の土石流は川の下流で起きた。

巨岩というより砂利が多く、流れの勢いも比較的弱かったため、両岸の民家は破壊されたわけではない。しかし、水が引いた後も244棟は砂利に埋まったままだ。堆積した土砂は深い場所で2m、軒先まで埋まっている家もあった。

都合が悪いことに、この日は雨で急激に冷やされた溶岩ドームに亀裂が入り、火砕流も多発、水無川上流の民家など17棟が焼けてしまった。立ち入り規制は火砕流を想定したものだ。土石流ならば、降雨が予想される前に避難を勧告し、雨がやめば解除すればいいが、火砕流は発生の予測ができないからだ。

このときの火砕流による建物炎上は、1年前に大野木場小学校を焼いた「9・15火砕流」以来のことで、「解除するのはまだ早い」と、8月10日から解除されるはずだった決定は撤回された。

特ダネを書いた新聞社には、「報道を信じて、全面解除される前に家財を運び込んだが、土石流で被害を受けた。解除も見送りじゃないか。どうしてくれるんだ」と抗議の電話もあったという。

報道は把握した情報をいち早く伝えるのが仕事。自分の命や財産を守るのは、最後はやはり住民自身だ。とはいえ、「やっと自宅に戻れる」と喜んだ住民の気持ちがよくわかるだけに、そんな話を耳にするとつらかった。

土石流は8月15日までの1週間、断続的に何度も起こり、避難勧告と解除が繰り返された。住民は疲れ切っていた。浜野さんの夏休みは8日から1週間の予定だったが、火砕流と土石流ですべて吹っ飛んでしまった。

驚いたことに、雨が上がると、被災した水無川下流の住民は家を掘り出す作業を始めた。ぼくには「土石流はまた必ず来るから、無駄な作業ではないか」と思えた。

ある家では、小型のパワーショベルを室内に入れ、畳を上げて床下の砂をかき出していた。作業しながら、ある住民は「通気孔から泥ン入っとって、床下は水ン引かん。こんままでは土台から腐ってしまう。やっぱり自分の家はかわいかけん、放ってはおけんですよ」と話していた。

このときに活躍したのが「島原ボランティア協議会」(ボラ協)だ。

ボラ協は、島原半島内1市16町の町起こしグループが母体となり、「故郷を守るために立ち上がろう」と、「6・3大火砕流」の直後に発足した。

当初は、ドッと押し寄せた救援物資の仕分け作業を中心に活動した。その後、仮設住宅に1人残されたお年寄りなどの相談にカウンセラーが対応する「心の電話」の設置などにも取り組んだ。

全国から有志がボランティアに駆け付けてきたが、災害が拡大する一方の島原市側ではとても対応できず、ボラ協を紹介した。こうしてボラ協は、延べ数千人ものボランティアを一手に受け入れる窓口となった。

メンバーはそれぞれが仕事も抱えていたため、日中の事務処理は三浦千香さんが担当した。三浦さんは島原市在住のフリーの司会者。結婚式やイベントなどの仕事をしており、平日は時間があった。仕事柄よくしゃべる楽しい女性で、ぼくもたびたびお邪魔してコーヒーを飲みながら雑談したが、今回の土石流で三浦さんの自宅も床上まで砂利で埋まってしまったそうだ。

高齢者など、自分たちだけでは土砂の排除ができない家庭を中心に、ボラ協は夏休みを利用して支援に来ていた大学生らを動員した。しかし、ビチッと固くなってしまった土砂は、なかなかスコップを受け付けない。おまけに、上流で豚舎が流失したため、すごい悪臭だった。

8月の直射日光に、ダラダラと汗を流す彼らの姿を見ていると、写真を撮ってコメントを取るために作業を中断させてばかりいる自分に、引け目を感じた。そんなとき、三浦さんに「神戸さん、当然手伝ってくれるよね」と声をかけられた。記事の締め切りまで、まだ1時間ほど時間があった。交代して、張り切ってスコップを土砂に打ち込んだ。

しかし、思った以上にカチカチで、砂場を掘り返すようにはいかない。地中には溶岩塊もたくさんあり、腕にジーンと衝撃が走った。「軍手をしたら」と言われたが、「少ししか時間がないから」と休まずに作業した。両手のてのひらには大きなマメができ、皮が剥けてしまった。初めてこの作業のつらさがわかった。被災者は精神的な打撃だけではなく、肉体的にも疲れていることを実感した。

島原高校でも生徒会がボランティアを呼びかけた。その取材を中断して畳の運び出しを手伝ったが、男性4人で畳1枚持ち上げるのがやっとだった。「水を吸うとこんなに重くなるのか」とあきれ、教師や生徒と顔を見合わせて笑った。

わずかな時間でも、一緒に汗を流せば一体感が湧く。教員たちとはその後も酒を飲む仲になった。

島原のヒゲ市長

1992年9月、島原市では災害とは別の混乱が始まった。3期12年を勤める鐘ヶ江管一市長が突然、12月に予定されていた市長選への不出馬を表明してしまったからだ。

「ヒゲと涙と防災服」。「ヤマが収まるまで剃らない」と願かけたヒゲを長く伸ばし、報道各社の前で流して島原の窮状を訴える姿が全国に流れた、普賢岳災害を象徴する人物だ。警戒区域の設定で悩み抜き、防災・復興対策に奔走する毎日だった。

鐘ヶ江さんは、浜野さんとは因縁浅からぬ仲だった。1988年、リクルート社の未公開株を受け取って利益を上げ、世間の指弾を受けていた高石邦男前文部事務次官が主催したパーティー券を鐘ヶ江市長が購入していたと、島原に赴任したばかりの浜野さんがすっぱ抜き、大騒ぎになった。

また、翌89年には島原市が誘致した韓国プロ野球球団の春季キャンプに絡んで、「予約は利用の3カ月前まで」という市の球場管理規則を、鐘ヶ江さんが強引に曲げて1カ月前に押し込んだことをスクープした。

この球団の宿舎は鐘ヶ江さんが経営する旅館だったことから、「市長は自分の利益も考えて規則を破ったのでは」と市議会でも大問題になった。

鐘ヶ江さんは、感情をストレートに表現する人だ。

「あなたは市長なのか、旅館の主なのか」という市議会での質問に、「もちろん市長だ。その証拠に、旅館は廃業する」と言ってしまい、きっぱり廃業してしまった。

しかし、何が幸いするかわからないもので、旅館の土地を売却した翌年、「6・3」が発生し、さらに災害は長引いた。鐘ヶ江さんは91年の長崎県長者番付1位となったのである。

あまりのタイミングのよさに、「市長は噴火を本当は知っていたのでは」という悪意ある見方も流れたが、もちろんまったくの偶然だ。

「いやー、浜野さんは恩人ですよ」と頭をかく。ヒゲ市長は、そんな憎めない人なのだ。島原市に寄せられた激励の手紙1万5000通すべてに目を通した人柄である。

しかし、災害が長期化して住民の苛立ちは、「泣いてばかりで実行力がない」と市長への批判にもつながった。

ぼくが島原に赴任したころ、仮設住宅のポストに「ひげそればおさまる気がする普賢岳」などと市長を郷撒する内容の落首が書かれたコピーが投げ込まれたこともあった。

鐘ヶ江さんも疲れていたのだろう。

92年6月の市議会で、共産党の上田泉市議が「自衛隊の活動には感謝しているが、水光熱費や入浴代などの経費まで、被災地である島原市が負担するのはおかしい」と追及すると、鐘ヶ江さんは「自衛隊の方に命をかけてやっていただいているのに、その意見はもってのほかだと思う。あなたとは考え方が違うから、いつまでいっても平行線です」と突然感情的になって議論を打ち切ってしまった。

このころから、鐘ヶ江さんにはこうした理解に苦しむ言動が増えた。浜野さんは「大丈夫だろうか」と本気で心配していた。

そして、島原市選出の県議が9月初め、市長選出馬を表明した。この段階でも、鐘ヶ江さんは選挙の準備を始めていなかった。一般には「災害対策の最中で選挙の準備などしているひまもないのでは」と見られていたが、後援会の幹部が「早く運動を始めよう」と呼びかけても、鐘ヶ江さんははっきりしない。「管ちゃんは出馬しないのでは」という憶測が一部で流れ始めていた。

この話を聞き込んだ浜野支局長は、市長宅や後援会関係者の家を何度も夜討ちした。鐘ヶ江さんは何も答えてくれないが、浜野さんは「不出馬は間違いない」という感触を強めていた。

鐘ヶ江さんが去就を明らかにするのは、9月の定例市議会だと思われた。議会最終日の朝、浜野さんは自宅へ朝駆けに行き、「出ないのは間違いないですね。原稿はもうできてます。夕刊で『4選不出馬へ』と打ちます。うん、と言ってください」と迫ったが、鐘ヶ江さんは「浜野さん、武士の情けです。自分で言わせてください」と拒んだ。悔しそうな表情で、浜野さんは前線本部に戻ってきた。

「市長があれだけ頑なでは、もうしかたない」

鐘ヶ江さんは午後4時半から始まった会見で、「選挙になれば、市を二分する泥仕合になる。この時期に選挙で2カ月も空白を作れば、好意を寄せていただいた全国の皆さんにも背く」と不出馬の理由を説明し、何度も涙をぬぐった。

鐘ヶ江さんは直情径行型。のちに著書で、「なんで、こんなときに選挙をやろうというのか。災害前まで支援者だった方が向こうについたのには…(略)…つらかったですね。自分は命をかけて被災者の救済のためにやってきた。それを自分の支援者で理解していない人間がいたのかという、残念な気持ち、諦観みたいな気持ちがありました」(『普賢、鳴りやまず』)と記しているが、おそらく本音だろう。

不出馬会見の席で、鐘ヶ江さんの横に座って呆然としていたのは、吉岡庭二郎助役だった。島原半島の出身で、県の園芸課長から島原市の収入役として呼ばれ、災害後に助役になった。自らの金権スキャンダルを追及された細川護熙首相が総理の座を突然投げ出した1994年春、吉岡さんは「思わず、鐘ヶ江さんのことを思い出したですよ。あのときは、何も聞かされていなかった。横で鐘ヶ江さんがしゃべるのを聞きながら、これからどうしようか、と思っていたんですよ」と述懐した。

立候補した県議と以前から対立していた鐘ヶ江さんの後援会は、後継者として吉岡助役に白羽の矢を立てた。吉岡さんは温厚な人柄で、悩んだ末に出馬を決めた。

県議は自民党長崎県連の役員だったが、島原の保守陣営が吉岡支持に回ったため、当時ブームだった日本新党に鞍替えした。このため、選挙は「自民対日本新」という全国的にも注目される構図になり、細川護熙日本新党党首らも応援弁士で島原入りするなど、選挙戦は加熱した。

そもそも、島原半島の選挙は金が乱れ飛び、警察も「島原選挙はたまらん」と呆れ果てる土地柄である。夜中、街角には相手候補の運動員の動きを見張る「張り番」が立った。こんな選挙風土だけはたまらなかった。そして、激烈な選挙戦の末、吉岡さんが新市長に当選した。

鐘ヶ江さんの勇退は、市民を驚かせた。批判はあっても、災害に立ち向かう市民の象徴である鐘ヶ江さんがいなければ、義援金は230億円以上も集まらなかっただろう。しかし、警戒区域を設定したのも鐘ヶ江さんである。最後まで責任を取ってがんばってほしかったとぼく自身は思った。

伸ばしたヒゲは1年半で27cmにもなっていた。ヒゲを落とすにあたり、羽織袴姿で犠牲者の冥福を祈って「剃鬚式(ていししき)」と称する儀式をお寺で開いたのは、いかにも鐘ヶ江さんらしかった。

災害の象徴として、全国に知られた鐘ヶ江さんは、こうして市長の座を去った。

初めての「記者の目」

普賢岳災害には、1991年の「6・3」と並ぶメモリアル・デーがある。ヤマが198年ぶりに噴火した日、1990年11月17日だ。

市長選の混乱が続く中でぼくは「11・17」への取材を続けていた。「記者の目」を書くためだった。新人研修中に、同期の連中と「誰が一番早く書けるかな」と話していたこの記事を書くことになり、ぼくは張り切っていた。

「噴火から2年」にふさわしい記事はどんなものだろうか。山もだんだん静かになってきた。復興を促すものがいいと考えた。

島原グランドホテルの金崎福男社長と、じっくり話し込んだのはこの取材でだった。グランドホテルは、普賢岳災害の一つの象徴だ。

1991年6月、犠牲者を出した大火砕流の直後、島原市と深江町に警戒区域が設定された。グランドホテルも警戒区域となり立ち入り禁止となってしまい、48人の社員を抱えて、月末には給料、手形、買掛金などで3500万円もの支払いが迫ったが、6月の収入は230万円だけだった。

当初、どこまで火砕流が延びてくるのか予測できないため、警戒区域は広めに設定されたが、火山の状況と住民の疲弊を考慮しながら徐々に縮小され、グランドホテルは5カ月後に警戒区域からは解除された。その間、91年9月の「暴走台風」19号の襲来で窓ガラスは割れ、客室には雨と火山灰が入り込んで畳は腐った。「被害が大きくなる前に修理させてほしい」という願いは、人命第一の立場から拒否された。

温泉の成分で配水管も腐食し、厨房施設もサビついた。被害額は約8700万円。ホテルに火砕流や土石流による直接の被害はまったくなく、立ち入り規制のためだけに“間接被災”したケースで、典型的な「法災」被害者だ。

修学旅行客を中心に受け入れていたホテルの経営は、もともとあまり芳しくなかった。親戚から経営を譲られ、専務から社長になった金崎さんは、借金して経営再建に乗り出した矢先だった。

だから、「ぼくは何も失敗してないんです。被災もしてないんですよ。ただ、警戒区域になったがためです」と悔しさをにじませる。

ホテルは電気、水道などの基本料金など、維持費だけで月に10万円以上かかる。金崎さんは社員を泣く泣く解雇。溶岩ドームがよく見える場所に土産物店を開き、月々180万円の返済と、自分も含め6人に減った社員の給料の捻出をしていた。

金崎さんの話を聞いているうちに、腹が立ってきた。被災もしていないのに、なぜこんなに苦しまなければならないのか。間接被災者の憤りが法制度に向かうのは当然だ。

金崎さんは今でも言う。

「グランドホテルという名前だけは残したい。それが国に対するぼくの意地です」

初めての「記者の目」では、火山活動が収まってきたために生まれた現象を取り上げた。

ドームが間近に見える仁田峠有料道路の利用台数が急増してきたこと。

焼失した大野木場小学校を活用した火山博物館構想。

しかし、火山灰で品質が低下したタバコ、金崎さんのホテルの現状、そして今も続く火砕流などの現状にも触れ、「高まる自立復興の動き将来像描ける具体策を」と見出しを立てて、噴火から2年が経った92年11月17日の朝刊に載せた。

欠陥だらけの災害対策

島原、深江の住民の政治不信は根強いものになっていた。

大火砕流惨事の直後。91年6月、当時の自民党総裁、海部俊樹首相は、窮状を訴えた鐘ヶ江市長に「わかりました。市長だけに責任は持たせない。特別立法を考えてでも救済をやるから」と明言した。

被災地が「特別立法」という言葉を聞いたのは、これが初めて。内容もわからないのに、「特別立法さえできれば」と被災地は期待した。しかし、海部総理は帰京してすぐに前言を撤回した。「災害の損失を補償する制度はありえない」と、官僚から説得されたのだ。

一国の総理の発言がこれほど軽くては、政治不信が起こって当たり前だ。

それでも、長引く災害には行政もなんらかの特別な対策を講じなければならない。特別立法に代わるものとして91年9月、「長崎県雲仙岳復興基金」が誕生した。「自立再建が原則」の行政の枠組みを越えた対策を、基金事業として実施することで、前例となるのを避けようと考えたわけだ。

県基金は総額630億円。財源には県が起こした地方債と義援金の一部があてられた。国は貸し付けた利子分を地方交付税で補給したため、基金の利子をそのまま復興対策に回せる。

これとは別に、島原市と深江町には、義援金だけを原資にした取り崩しの基金も設置された。金額は島原市が44億円、深江町が26億円。県基金と合わせて被災者の生活再建のための援助が始まった。

たとえば、住宅を失った被災者には義援金から450万円が配分される。さらに、家を再建するために借金した場合は、そのうち最高550万円が基金から渡される。つまり基金事業は、被災者が自立再建を目指す意志を持っている場合に援助するものである。

このほかにも、事業の運営に借金した場合や降灰に強い施設園芸に転換した場合、雇用対策など、事業は多岐にわたる。特別立法の枠を作って法に縛られるよりは、自治体の裁量で融通がきく基金のほうがフレキシブルな対応ができたのは確かだ。

しかし、個人補償だけは頑として盛り込まれなかった。

信じられないことだが、公的資金を使って災害対策基金ができたのは、普賢岳災害が初めて。奥尻島が壊滅的被害を受けた1993年の北海道南西沖地震で設けられた基金の財源はすべて義援金だ。

あるかないかもわからない不安定な金が、復興対策を左右している。経済大国といわれながら、災害援助は国民の善意に頼るだけなのだ。国の災害対策のお粗末さを露呈するいい例だ。

基金の設置とは別に、普賢岳噴火災害に伴って国や県が実施した21分野100項目の特別措置のうち、最大の目玉と言えるのが「食事供与事業」である。これは、警戒区域などの立ち入り規制で2カ月以上避難し、本来の生業での収入を失った住民を対象に、「食費」という名目で1人1日1000円を支給した対策である。

災害救助法で、体育館などの緊急の避難所では弁当を提供することになっているが、法律では避難者が仮設住宅に移ったのちも避難生活が続く災害を想定していない。食事供与は仮設住宅に住む避難者への配慮でもあるが、また、普賢岳災害に“法災”の側面が強かったため、生活の補償に代わる対策の意味も事実上持っていた。支給期間は1年2カ月で、延べ約6億円が支給された。この対策により、生業を失った人たちが生き残ることができたと言える。

災害対策基金が設置された91年末の時点では、島原、深江の住民は「警戒区域設定に伴う経済的な損失を国は補償すべきだ」と、特別立法の制定をあくまで求めていた。

運動の中心になったのは「島原生き残りと復興対策協議会」(生き残りの会)で、署名運動を全国に展開した。商工会議所、農協、漁協、上木庭地区の被災者組織など、市内約40の組織が結集しており、特別立法の要求は島原市民の総意であった。いわば、政治家の裏切りへの徹底抗戦である。長引く災害は、それほど被災地を追い詰めていた。

島原を訪れたボランティアは署名用紙を全国に持ち帰った。署名は島原ボランティア協議会で集計され、92年1月、なんと500万人近く集まった署名を持って、住民は一丸となって東京・霞が関への大陳情団を繰り出した。

それでも、国は「島原で個人に災害補償すれば、ほかの災害でも補償しなければならなくなる」として首を縦に振らなかった。

法律の不備が、なんの責任もない人の首を絞めていく。この事実を、重大に受け止めたのは弁護士だった。この事実を、重大に受け止めたのは弁護士だった。

九州弁護士会連合会(九弁連)は、金崎さんら多数の被災者からの聞き取り調査を実施し、92年9月に「雲仙普賢岳噴火災害に関する意見書」を発表した。弁護士が、“法災”による損失を国家賠償するべきだと主張したのは当然だろう。

さらに、災害前の借金は返済が猶予されているものの、利息はどんどん増え続けている。災害がこのまま長期化すれば、返済すべき時期にはたいへんな金額が被災者にのしかかる。九弁連は利子の補填や支払いの免除も強く主張した。

このとき記者会見したのが、島原市出身で長崎市で弁護士を開業している福崎博孝さんだった。水無川流域の実家は警戒区域に入り、幼なじみも火砕流の犠牲になった。「あいつらが死んだ『6・3』にね、おれは家族と東京のディズニーランドにいたんだ。それがいつも心に引っかかってて」と飲むときまって話していた。

福崎さんは会見で、法の欠陥に取り残された人たちの実態を紹介し、法律的にどこがおかしいのかを説明した。その論理は実に明快だったが、最終的に「災害の被害は、すべて国家で補償すべきだ」という結論に至ったときには、ぼくはついていけなくなった。土砂崩れで家が倒壊しても国家が補償することになる。

一体そんな金がどこにあるのか。「弁護士というものはこれほど荒唐無稽なことを考えてしまうものなのか」と内心呆れた。

しかし、それは福崎さんも重々わかっていたことだった。

後で聞けば、「警戒区域設定に伴う補償は当たり前だが、火砕流と土石流で直接被災した人たちを『あなたたちは補償の法的根拠がないから』と見捨ててしまうわけにはいかなかった。それで、両方とも救済できるように論を考えたのが実態だった。それに早く問題を法的にまとめないとまずかった。厳しく突っ込まれて、実は冷や汗ものだったんだ」と言う。

この九弁連意見書は「机上の空論」として、行政から一顧だにされなかった。しかし、法的欠陥が法律のプロの手によって明らかにされたことは事実である。

議論の場は、九弁連から日本弁護士連合会(日弁連)に移り、災害対策の根本的な法改正を主張する流れにつながる。1995年1月の阪神大震災でも、弁護士グループは復興対策をめぐって積極的な活動を展開することになるのである。

(第4章 了)

雲仙記者青春記 第5章「太田先生の「終息発言」と、火山学者たち」に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?