『雲仙記者青春記』第5章 太田先生の「終息発言」と、火山学者たち

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2021年1月17日第5章公開)

普賢岳のホームドクター

普賢岳は、世界でも極めて珍しい「非爆発的な噴火様式」の火山だ。噴石で被害が出たのは、たった一度。火砕流は溶岩ドームからの部分的な崩壊でしか発生せず、フィリピンのピナツボ火山のように、噴き上げた高温の火山性噴出物が降下してくるケースはなかった。

だからこそ、火口からわずか7kmの島原市街地が生き延びることができた。普賢岳災害では「火山との共生」が最大の課題となった。

研究の最前線、九州大学の島原地震火山観測所は、島原市眉山(まゆやま)の麓にあり、所長の太田一也教授以下5人が普賢岳の研究にあたっていた。

ぼくら記者も火山の知識が欠かせない。理科系の知識がまったくないぼくは、火山と地震について、イロハから九大観測所で教えてもらった。今や、ぼくのもう一つの肩書は日本火山学会員である。入会届の推薦人は観測所の清水洋・助教授にお願いした。専門分野は「日本史学」と冗談混じりで書き込んだが、無事受理された。

1992年8月、溶岩ドームのナンバーは8番目まで増えていた。

地上に出たばかりの新しい灰色の溶岩は、すぐにパカッと「双葉状」に割れ、さらに湧き出し口を中心に「花びら状」に広がる。その不安定な“花弁”がボロボロと崩落して火砕流を起こす。

斜面の勾配との関係で、崩落しにくい場合は次第にこんもり盛り上がり、ダラーッと斜面を下へ長く延びていく。こうなると形はほとんど「牛糞状」である。

もっとも大きくなった第11溶岩ドームの場合は東西約800m、南北約600mで、厚みは約100mに達した。これらの溶岩ドームのために普賢岳は噴火前とまったく山の形が変わってしまった。

1792年の噴火で地表に流出した溶岩は2000万立方m。今回は95年までに2億立方mに達し、明らかに規模が異なる。学者によれば「普賢岳にとって約4000年ぶりの造山活動で、前回は今回の前兆みたいなもの」だという。

新たに山が生まれたケースでは、1943~45年の北海道の昭和新山の例があるが、戦時中で火山活動は機密扱いにされ公式な観測はされていない。今回ほどの造山活動を目のあたりにすることは、火山学者にとっても初めての経験と言っていい。

ドームが巨大化すると、自分の重みでマグマが出にくくなる。地下からの突き上げは続くのでマグマが新しい出口を探して岩盤を割ろうとすると、火山性地震が多発する。そして、弱い部分を探しあてるとマグマはそこから地表に顔を出す。

鮮やかな灰色の溶岩が花びら状に成長すると、太田先生が新しいドームと判断して発表した。ドームのナンバリングは、「普賢岳のホームドクター」とまで呼ばれた太田先生の専売特許だ。

発表前に、太田先生は観測所最古参の松尾紃道助手の意見を聞く。松尾さんは無精ヒゲを伸ばして服装にもこだわらず、一見するとまさに古典的な「学者」タイプ。上空観測の後のぶら下がり取材で、記者が質問しようとすると、「ほかの人に聞いてよ」と無愛想に受け流す。最初は取っつきにくいが、実は意外と酒脱な人柄で、尺八の演奏が趣味。合奏コンサートにも参加する意外な面もある。太田先生は、口数少なく研究に没頭する松尾さんを右腕と頼っている。

ドームらしい溶岩が出てくると、浜野支局長は太田先生の家や研究室に夜討ちをかける。浜野さんは実によく「第〇ドーム出現」と特ダネで報じた。ある研究者が笑いながら「溶岩ドームの親が松尾先生、産婆が太田先生で、名付け親が浜野さん、ていうのはどうだい」と、冗談を言った。

「溶岩の息づかい」を聴く

普賢岳の研究は、好条件に恵まれていると言っていい。活火山は世界に約900もあるが、こんな近くに精密な観測体制が整っている山はほとんどない。

また、市街地に近く研究が住民生活に直結するため、噴火後に研究費は急増し、最新の観測機器が揃った。あるとき、太田先生が文部省に350万円の予算を請求したら500万円で返ってきたことがあったという。「こんなことは前代未聞だ」と、いつもは少ない研究費に泣かされてきた太田先生は言っていた。

県知事の要請で災害派遣されている自衛隊は、そのまま連日上空偵察を行った。このヘリに学者が同乗、日々形の変わるドームをキメ細かく撮影できた。フライトは95年3月まで、天候のよい日は欠かさず続けられた。これほど詳細な観測は前例がない。

さらに、活発な噴火活動が続いているにもかかわらず爆発しないため、研究者は溶岩ドームがある小浜町に警戒区域入域の許可を取り、地上からも接近して観測機器の設置や修繕ができたのだ。

1992年7月の溶岩ドーム

長時間露光すると赤く写る

絶好の観測機会だけに、九大観測所には全国の大学研究者が頻繁に訪れて研究を進めた。その中で、画期的な研究が生まれた。普賢岳の火山活動が活発化するのを事前に予知する理論で、東京大学地震研究所の山科健一郎助教授(火山・地震物理学)が92年10月の日本地震学会で発表した「山科傾斜計モデル」だ。

山科さんは山体に取り付けたいくつもの傾斜計のデータに着目した。噴火直前はマグマが上昇するため、火口付近が膨張するので傾斜変化が著しい。傾斜計は取り付けた地点の傾斜変化を観測する機器で、微妙な山体変動をキャッチするのに役立つ。

この傾斜計のデータがドーム出現後、数時間おきの振動周期を持っていることに山科さんは気が付いた。

連日の上空観測や各防災機関の定期的な測量で、地上に湧き出した溶岩の実際量はわかっている。この増減と、傾斜振動のデータが対応するよう数式化してみると、現実の火山活動とピタリと合ったのだ。

山科さんはこの振動を「溶岩の息づかい」のようなものと推測する。地下のマグマだまりから、火口までの間を「火道」と呼ぶが、普賢岳の火道の途中に「くびれ」のような部分があり、粘性が高いマグマが一定量固まってこのくびれを通って上昇するとき、火道を一時的に広げて山体の斜度にかすかな変化を与える、と考えるとわかりやすい。

さらに、くびれは火口の地下数百mの深い所にあると推測され、実際に溶岩が地表に噴出する量が増大するより約2週間早く、傾斜データが増加傾向を示すのだ。太田先生は「どれだけ溶岩が出てくるかを事前に推定できるなんて、世界の火山観測史上初めての快挙なんですよ。研究が防災対策に大きく貢献しているんです」と絶賛する。

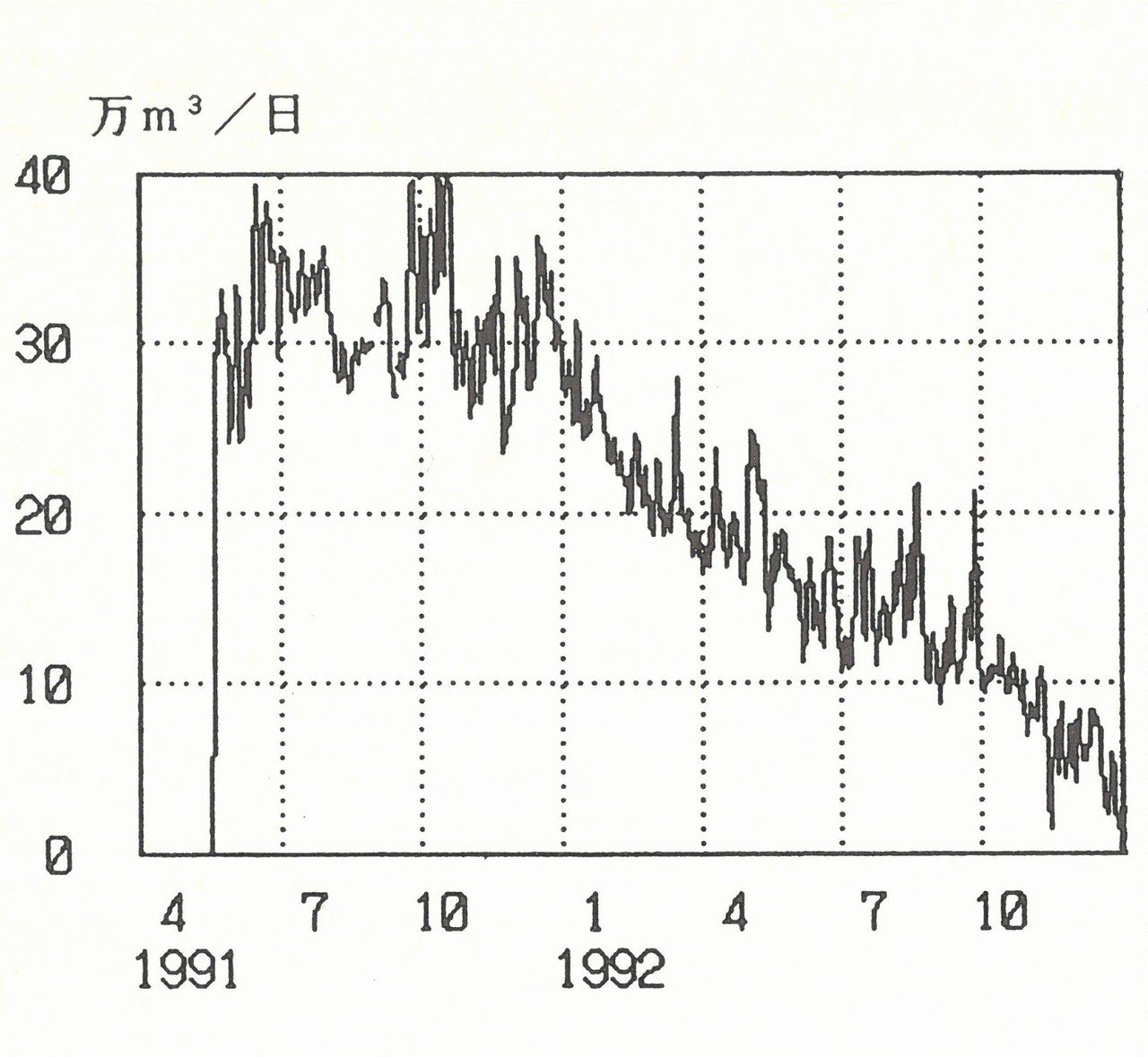

溶岩ドームへのマグマ供給量のグラフ

91年いっぱい供給量が多く

その後減少しているのが分かる

山科さんが地震や火山の研究者になったのは、子どものころに海岸の曲がりくねった地層や断層を見て、地球の仕組みを知りたいと思ったことがきっかけだった。学生当時から「予測に役立つ研究をしたい」と考えていたという。

普賢岳災害が起こると、「爆発する桜島では、こんな近い場所に人は住めない。逆に普賢岳では、少し規模の大きな噴火になると人命にも生活にも大きな影響が出る。自分にできることがあれば社会に貢献したい」と考えて、東京から何度も駆けつけた。山科さんは予知の可能性を熱っぽく語った。

「99%こうだろうと思っても、最後の1%はわからないんです。しかし、火山も地震も、地球の力学的な現象です。噴火の予知は地震よりも実績は上がっています。必ず何かの兆候はある。農業が始まって1000年以上、人間はなんとかここまで天気予報の精度を上げてきた。火山や地震の近代観測の歴史はたった100年です。いずれ、天気予報の降水確率と同じレベルまで行くと信じています。今日から3日以内にマグニチュード8の地震が起こる確率は30%、というように」

突然の「終息発言」

91年秋の普賢岳最活発時には溶岩噴出量は日量約40万立方mもあった。島原城天守閣の体積は約2万立方m。最盛期には、天守閣が山の上から毎日20本も湧き出していたことになる。

普賢岳山頂の溶岩ドーム

この写真の範囲だけで左右100m以上

麓から見ても毎日形が変わった

しかし、ぼくが赴任した92年には、火山活動は明らかに低下し始め、日に日に形を変え巨大化するダイナミックさは消えていった。11月になると山科傾斜計モデルでマグマの推定供給量がほぼゼロになる日も出てきた。もちろん、溶岩ドームには不安定なブロックや亀裂が無数にあるので、火砕流の危険は依然としてあったが。

「もう普賢も終わりかな」

取材先でそんな話をすることが多くなった92年12月7日。太田一也教授の「終息発言」が飛び出した。

太田先生は島原半島北部の国見町出身で、地質コンサルタント会社勤務を経て、1962年に創設された九州大学島原地震火山観測所の前身、火山温泉観測所の助手になった。

島原半島は九州を横断する大規模な地溝帯の中にあり、西から小浜、雲仙、島原と多くの温泉が湧く。地下で温められた水は、橘湾に面した西岸の小浜温泉で高温の塩泉となり、高原の雲仙では温度は下がるが火山の成分が混ざって硫黄泉となる。さらに東岸の島原では無色透明の冷泉となって湧き出している。

これを太田先生は普賢岳の昔からある火道と重ね、「マグマだまりは橘湾の下にあって、火道は上昇するにつれ東へ移動するため、温泉も東側に行くにつれて性質を変えるのだ」と分析した。この「温泉理論」が、今日の普賢岳研究の基礎となっている。

九大観測所が「これまでの研究成果を住民に還元しよう」と開いた報告会で、太田先生は航空写真や地図のスライドを多用して、わかりやすい解説を心がけていた。警戒区域の設定や延長などで、学者の見解が住民生活に直接影響するため、聴衆は熱心に聞き入っていた。

途中で、まったく知らない事実が飛び出し、ぼくは慌てた。

「12月3日には、第9ドームが出現しました。長さと幅は約100m程度の大きさですが、湧き出しの勢いはもう鈍くなっています」

また新ドーム出現だ。

慌てて会場の公衆電話で前線本部に一報を告げると、浜野さんは原稿をワープロに打ち込みながら「引き続き、くわしく聞いてくれ」と指示した。会場に戻って耳をそばだてた。そして、また驚いた。

「一日の溶岩供給量は、今は10万立方mの半分以下まで減っています。かなり終息に近付きつつあると思います。いつ終わるかは断言できませんが、遠くない感じを持っています」

いつもは慎重な発言をする太田先生が、「終息」という言葉を肯定的に使うのを聞いたのは初めてだった。思わずペンを握り直した。

講演後の質疑応答で、1人の住民が立ち上がって「無理な質問かもしれませんが、いつごろ噴火が終わるんでしょうか」と、おずおずと質間した。

火山と人間では、時間的なスケールが違う。学者にとっても答えようがない。いつもは丁寧な言い方で、断言できない理由を説明していく太田先生だが、この日は踏み込んだ発言が出るような予感がして、身を乗り出した。

「無責任かもしれませんが……。科学的ではないかもしれません。個人的な印象ですが、あと2、3カ月からではないかと思います」

「えっ」と満員の会場がざわめいた。

ぼくも耳を疑った。

太田先生が挙げた根拠は、①火砕流の発生回数は1日10回以下まで減少している。②溶岩の中に含まれるガスの圧力も減少し、火砕流の熱風の勢いが弱まっている。③古い溶岩を突き崩す新しいマグマの力も弱い――など。

「新ドーム出現」どころではない。

大ニュースだ。

また電話に飛び付いて連絡した。

再び会場に戻ると、九大観測所の松島健助手がいた。松島さんは、噴火災害の翌年に増員されて赴任した北海道出身の研究者。科学的なことを質問すると、「そんなこともわからないのか」といったような顔をしてからかわれることもあるが、実は瓢々とした面倒見のいい人で、すぐにきちんと説明してくれる。

ぼくはノートを見せながら、「本当にこう言いましたよね」と確認した。松島さんは「そう言ったね。山を見続けてきた先生の動物的なカンでしょ」と冷静に答えた。

「太田所長『終息近づく』」。

記事は社会面トップを大きく飾った。

「太田終息発言」を載せたのは毎日新聞と地元紙など3社だけで、その他の新聞社は翌日追いかけることになった。第9ドーム出現の原稿を書いていて終息発言を聞き落とした社もあったようだ。

追っかけ原稿は、書くのも気が重いうえ、書き方が難しい。すでに1日が経っているので、生ニュースにしにくいからだ。

ある新聞は「太田教授が7日夜、……との見解を示した。これについて、ほかの専門家はどう見ているのか、8日聞いた」という原稿を仕立ててきた。火山学者はそうそう簡単に終息に言及しない。見出しは「太田見解論議呼ぶ『データない』慎重論も」。別の社も「学者らに否定的見解も」と、いずれも疑問を呈する格好になった。

公式な終息宣言は火山噴火予知連絡会が出すことになっている。1986年に全島民約1万人が島外に避難した伊豆大島・三原山噴火の場合、避難生活が1カ月を越えると、住民は「どうしても戻りたい」と要望した。予知連は「まだ危険は去っていない。戻るのには早い」と警告したが、住民生活に配慮した都は帰島を認めた。

専門家が安易に結論を言えないのはよくわかるが、三原山の公式な終息発言は実は現在まで出ていない。現実の生活を抱えた住民の感情とのギャップがありすぎる。これでは「予知連は社会的な責任を放棄して保身に走っている」という批判に反論できないのではないか。

この意味で、太田先生の発言は勇気あるものだった。ほかの研究者から「学者らしくない」と間違いなく浴びせられる非難を考えれば、言わなくてもよいことだった。

この年1年間の取材を回顧する年末の長崎版のコラムで、ぼくは太田発言がどういうシチュエーションで出た言葉だったのかを書いてみた。見出しは「終息発言に人間味見た思い」とした。

講演後の質疑応答で、「無理な質問かもしれませんが……」と、1人の男性が躊躇しながら終息の時期を聞いた。早期終息を願う切ない気持ちが強く伝わってきた。

所長は「無責任かもしれませんが」「科学的ではないかもしれませんが」と何度も断りながら、「あと2、3カ月からではないかと思います」。「えっ」と驚きの表情を浮かべた聴衆は次の瞬間、ホッとして周囲と顔を見合わせたものだった。

同観測所のある研究者は「山を見続けてきた先生の“動物的なカン”でしょう」と説明してくれた。私には先輩をおもんぱかり「公式な“終息発言”と捉えたら先生がかわいそうだよ」と言っているように見えた。

所長は講演そのものでは時期を明言しなかった。わらにもすがりたい気持ちの住民からの質問。答えを聞こうと身を乗り出す聴衆。この期待に最大限応えようと、所長が内心のメドをもらしたように、私には見えた。

会場には私たち報道陣もいた。批判は覚悟の上だったはず。今回の「学者らしくない」発言に、私は太田先生の人間味を見た気がする。

(1992年12月20日、毎日新聞)

掲載後しばらくして、読者からハガキが届いた。「よく書いてくれた。太田先生の心情がよく伝わってきた。こういう記事を読むと、新聞はすばらしいと思う」と書かれていた。

ハガキを受け取ったぼくのほうが感激してしまった。

しかし結果的に、太田先生の予測は当たらなかった。

1月中旬、傾斜計データが急上昇し、地下から普賢岳に供給されるマグマの推定量は、1日20万立方mを超えてしまった。そして山科さんの理論通り、新ドームらしい溶岩が2月に顔を出し始めた。ヘリから写真を押さえた後で、浜野さんは太田先生に夜討ちをかけ、翌日の1面で「第10ドーム出現か」と報じた。上空観測を終えた太田先生を報道各社が取り囲み、新ドーム出現が正式に公表された。

初めての学会取材

今後、普賢岳はどう活動していくのか。最新の研究データが、93年3月に東京である「地球惑星科学関連学会」で発表される。ぼくは島原前線本部に赴任して初めて、東京に出張することになった。

学会の取材は、始まるまでが勝負だ。

研究者は、成果をA4判1枚にまとめた「アブストラクト」と呼ばれる論文のエッセンスを学会用に用意する。全アブストラクトが製本されて配られるのは学会当日になることが多い。タイトルだけはわかっているので、発表者に連絡を取って1枚ずつファクスしてもらって集め、事前に取材するのだ。「学会で発表へ」と書かれた前打ち記事はこうして作られる。

清水助教授や松島助手に解説してもらっても、ぼくら素人では理解できないものもあり、直接研究者に会うために学会の当日取材が必要になる。英文で書かれたアブストラクトもあるが、ぼくにはとても手が出ないので、ほとんど無視するしかなかった。

前線本部で電話取材中の筆者

1991~92年ごろ

25歳のころかと思われる

この学会で前打ちしたのは、九州大学理学部の中田節也助手(後に東大地震研究所教授)の研究。

中田さんは、島原の観測所ではなく、福岡市の九大本部の助手だったが、大火砕流発生後は1カ月の半分は島原に来るようになっていた。

頭脳明晰で器用なタイプの研究者で、冷えた固い溶岩が連続して一直線に顔を出したときは「恐竜の背骨状」と呼び、比較的細い溶岩が放射線状に広がれば「バナナの皮むき状」などと図解を交えて説明する。火山活動をわかりやすく説明する能力は随一で、普賢岳観測の広報担当的な役割を担った。

このときぼくが記事にしたのは、NECが開発した「合成開口レーダー」の話題だ。これを、中田さんが雲仙観測用に改良した。

このレーダーを積んだ軽飛行機が、電波を普賢岳に向けて発射、飛行しながら反射波をキャッチする。データをコンピュータ解析すると、雲や噴煙などが山頂を隠していても、クリアな地形の写真が得られるという研究で、資源探査衛星などで実用化されている技術を、今回は低空からの撮影もできるように小型化したものだった。くっきりと浮かび上がった普賢岳の写真を取り寄せ、掲載した。

NECの担当者は「以前にPLOのアラファト議長が乗った飛行機が、サハラ砂漠に不時着したとき、正確に位置を割り出したのは米軍です。普通のレーダーでは砂嵐の中まで見えませんから、間違いなくこの技術を使っています。それが手軽になったわけです」と説明した。平和的な利用法と軍事技術は裏腹の存在なのだ。

火山の観測には危険もつきまとう。中田さんは93年1月、コロンビアで開催されていた国際ワークショップに出席した。学者たちがガレラス火山(標高4276m)にフィールドワークで登っているとき、突然噴火が起き、降り注いだ溶岩塊の直撃を受けた9人が死亡している。同行していた中田さんと神戸大学理学部の宇井忠英教授は、下山中で難を逃れたという。中田さんから奥さんに「無事だ」と国際電話で連絡があったときはホッとした。

専門家でさえ、こうした危険は避けられない。たいていの研究者は一度ならずヒヤッとする経験を持っている。山科さんは、普賢岳のドーム近くにあった洞窟で観測機器を点検中に火山性地震に遭遇、生き埋めになる恐怖を体験している。

だが、山科さんは「警戒区域など、危険な場所には基本的に学者でも行くべきではないと思います。しかし、仮にこういうデータが取れさえすれば人命が守れるならば、少々の危険があっても私は行きます。自分の興味だけが動機ではありません」ときっぱりと話していた。

合成開口レーダーの前打ち記事を出して、ぼくは学会に出張した。

飛行機から降り立つと、久しぶりの東京の街がまぶしかった。東京本社に行くのは入社当時の研修以来丸2年ぶりだ。原稿に目を通してもらう科学部デスクと打ち合わせをして、学生時代の仲間が待つ高田馬場に急いだ。酒はともに過ごした時間にぼくらを引き戻してくれた。

学会の会場は東京都立大学。今回は火山、地震、海洋、気象、天文など12の学会が合同で開く学会だ。

取材すべき研究はすでにチェックしてあるが、1つの発表の時間はわずか10分間で、すぐに次の発表が始まる。研究者は発表を終えると、自分の聞きたい分野の発表会場に移動することもあるので、いつ取材するかのタイミングが難しい。これまで進めてきた観測の続報や研究の成果、新しい視点などがコンパクトに発表されるので、事前取材をしていなければ、とても理解できない。

もっとも、数式とカタカナの専門用語がぎっちり詰まっているものは、初めから諦めている。ぼくにはさっぱりわからないし、万が一記事にできたとしても読者には関係がないからだ。「山科傾斜計モデル」のように、普賢岳の将来を分析するのに役立つものか、読み手に「へえ、こんなこともわかったのか」と感心させられるようなものでなければ新聞記事としては意味がない。

しかし、一つだけ役立つこともある。こうしたわからない発表の時間は、聞きたい研究の発表者を「すみません、少しお話を」と、部屋の外に連れ出して取材する時間になるのだ。

休憩時間に、火山噴火予知連の大御所を見つけた。「ミスター火山」と呼ばれるほど有名な学者だ。初対面だったので、「今後の取材のためにも」とあいさつした。

すると、彼から「太田くんはどうしてる?」と聞かれた。「ええ、フライトも欠かさず、相変わらず熱心に研究されてますよ」と答えると、ミスター火山は「もう住民から相手にされてないんじゃないか」と、大きな体を揺すって言った。

突然の批判的な口調に少し戸惑ったが、すぐにあの「終息発言」を踏まえてのことと判断した。そして、怒りが込み上げた。「東京あたりでえらそうに慎重発言を繰り返している人に、現地で住民と渡り合っている太田先生の気持ちがわかるか」と言いたいのをこらえた。

「とんでもないですよ。住民だって太田先生と同じように終息するのではと思っていたんです。活動が再活発化したからって、太田先生のことを悪く言う人はおりません。むしろ、率直に言ってくれたことで、今まで以上に信頼されています」

ミスター火山は不快気な顔をして立ち去った。

太田先生は、様々な研究者からこうした批判を受けたが、正面から受けて立った。こんな文章を寄稿したこともある。

現実は、地方自治体にとっては、荒れ狂う自然の猛威に臨機応変に対応する“活きた災害科学”は存在しないに等しい。世界に誇る地球科学としての火山学や、安全工学としての砂防学は存在しても、直面している被災地のニーズとは、あまりに掛け離れている。

…(略)…

自然災害科学では、勿論発生した現象の実態把握と究明が先ず必要であろう。そのための基礎的実験も重要である。しかし、同時に、それまでに蓄積されていた知識を活かさなければ、何の為の災害科学かと疑いたくなってくる。

災害科学は、社会に、人に直接役立つものでなければ、存在価値はないと云うのが、災害現場にいる者の率直な感想である。

(「災害科学研究通信」48号、1993年9月)

あるときは「慎重過ぎて役に立たない役所的なやり方には、懐疑的になった」と、普賢岳噴火直後の気象庁の対応を明快に批判し、「以後、観測事実はオープンにする、観測所を報道機関に開放すると云うスタンスを、信念をもって、今日まで貫いている」と主張したこともある。

太田先生は、こうした骨を持つ尊敬できる人物である。

科学とロマン

火山には磁気、電気、地震、傾斜、2点間の距離などを精密に測定する機器が取り付けられる。研究者は、その生データが何を意味するのか、仮説を立てる。

この学会でも、火山のマグマ上昇に伴って、地下水も温められて上昇することに着目したある研究者は、電気的な観測にはある変化が生まれるはずだ、この動きを把握すれば、噴火の予知に役立つ、と発表した。なるほど、とうなずけた。

このほかにも、ダイナマイトによる人工地震実験を行えば、地震波の伝わり方から地下の構造を推測できるのでは、という提言も出てきた。

それぞれ独創的でおもしろいのだが、物理的、論理的にここまで分析されてしまうと、なんだか味も素っ気もない。地球の“息吹”だと思っていた火山噴火や地震は、物理的な現象にしか見えなくなってきた。

「地球は生きている、なんて幻想にすぎないのだろうか」と思い、ぼくは少し落胆した。

休憩時間に、学会に来ていた九大観測所の清水洋・助教授に「ぼくはなんだかがっかりしたんですが。火山や地震は地球のただの物理的な動きにすぎないんでしょうか」と聞いてみた。

清水さんは「そんなことはないですよ。火山なんて、地球全体から見れば“おでき”ですから。だいたい、火山学や地震学は『江戸時代以前の医学』みたいなもんなんですよ」と答えた。どういう意味なのかわからないので、聞き返した。

「つまり、地球の“解剖”は永遠にできないってことです。ぼくら地震や火山の研究者は、研究対象の内部を直接見られない。触診しかできないんですよ」

なるほど、それはそうだ。非の打ちどころがないほど完璧に見える観測方法も、触診にすぎない。だから、こんなにいろいろな手を考えて試しているわけだ。

近代的な論理を駆使する研究者が、地球の前では杉田玄白以前の漢方医だというのはおもしろい。

もう1つ、質問してみた。「地球はやっぱり生きているんですかね」。清水さんは「ぼくはそう思っていますよ」と答えてくれた。ぼくはちょっと気を取り直して、また学会の取材に戻った。

清水さんは穏やかな性格で、記者への応対も親切だ。忙しくても丁寧に対応してくれる。それに、ぼくと同じ群馬県の出身だった。ぼくが卒業した高崎高校とライバル関係にある前橋高校の卒業生で、高校時代の思い出話で盛り上がったこともある。

清水さんがこの道に進んだのは、活火山の浅間山が故郷の近くにあったことが大きく影響している。東北大学大学院で地震学を専攻、卒業した1985年に九大観測所の助手になった。

そ れだけに、初めはよそ者意識があったというが、噴火後は新聞やテレビに引っ張り出されるため、地元で顔も知られた。買い物に行っても「テレビに出てましたね。普賢さんはどうなるでしょうか」と、突然聞かれることもあるという。

清水さんは「以前は自分の好奇心だけで研究していたけれど、噴火で社会との関わりの大切さを思い知らされた」と述懐する。島原市が復興を目指して有識者の考えを聞くために設置した「復興懇和会」の委員にもなった。町内会が公民館で開く小さな集まりで講演することもある。そんなとき、科学的な問題に関して住民の「知りたい」という欲求が強いのに驚かされるという。

「あまり専門的な話は聞きたくないだろうと、初めは思っていたんです。ところが、『マグマだまりはどこにあるのか」とか『火山性地震にはどんな意味があるのか』などの質問が飛び出してくる。地下はどうなっているのだろう、なんで噴火するんだろうという純粋に科学的なことも知りたいわけです。『いつ終息するか』だけに関心があるだろうというのは研究者の思い上がりでした。研究成果をきちんと住民に伝えることはデマの防止にもなる。知識を得た住民は、危険に対して適切に対応できるはずです」

清水さんはニュージーランドと日本との共同研究で南極に行ったときに見た溶岩湖の風景が忘れられないという。

クレパスに落ちた場合の訓練などを終え、氷の急斜面を登った先に、マグマの湖はあった。マグマの湖とは高温の溶岩が、火口などの窪地にたまって湖のようになっているものだ。

ポットに入れた紅茶を飲みながら、沈まない地平線上の真っ赤な夕日を見つめ、大自然の中にいることは非常な快感だったと話してくれた。

地球はダイナミックに生きている。

「火山学者としての人生はおもしろい」。清水さんはそう思っている。

火山学者にとっての普賢岳

北海道大学の宇井忠英教授は、日本の火砕流研究の第一人者だ。

小学校5年のときに伊豆大島が噴火した。翌年、NHKディレクターだった父親が大島に連れていってくれたことが火山に興味を持つきっかけだった。

1980年5月、アメリカのセントヘレンズ火山が大爆発したときのことだ。富士山のような形だったセントヘレンズは、山頂部が吹き飛ばされ、600平方kmを焼き尽くす火砕流が起こった。

人里離れた場所だったため、被災面積のわりに犠牲者は60人と少なかったが、その中には観測中の火山研究者も含まれていた。

会津磐梯山や島原市の眉山などで山体崩壊の研究もしていた宇井さんは、セントヘレンズで1人のアメリカ人大学院生から「山体崩壊について教えてくれ」とせがまれた。

たまたま観測の当番を交代して助かったこの学生の名は、ハリー・グリッケン。のちに東京都立大の講師となり、眉山の研究で訪れたことがある島原市にフランス人火山記録家のクラフト夫妻を案内しているときに、「6・3大火砕流」に巻き込まれ命を落とした火山研究者だ。

宇井さんは「彼は、日本流に言えば“弔い合戦”のため、火砕流と山体崩壊の研究に入った。ぼくは日本のノウハウをすべて教えました。論文の共同執筆者になったこともある。ハリーを初めて島原に連れてきたのはぼくなのです」と振り返る。

ここにも、「6・3」に苦い思いを持つ人がいた。

91年5月24日、普賢岳で初めて火砕流が起きたとき、神戸大学の教授だった宇井さんは、栃木県で学生を連れて野外実習をしていた。

「目の前で火砕流を見たい。研究の機会を逃してしまう」と焦ったが、学生を放ってはおけない。結局、島原入りしたのは6月下旬だった。しかし、この遅参が宇井さんの命を救った。

「もし『6・3』に私が島原にいたら、間違いなく『定点』まで行っていたでしょう。地質調査で、普賢岳は過去に火砕流を起こした山だと知っていましたが、熱風があれほど延びるとは予想外でした。地質学は堆積物の研究。火砕流本体の堆積状況はわかっていましたが、熱風の危険範囲は思っていたよりずっと広かったのです」

この話を聞きながら、「無謀な突入」「加熱報道」と批判された報道陣の犠牲に思いを馳せた。火砕流の第一人者でもそうだったのか。少し心のつかえが取れたような気がした。

普賢岳の噴火で、火砕流の発生の仕組みや、熱風と本体の動きの違いなど、基本的な部分はかなりつかめたそうだ。

高精度のマイクを普賢岳に向け、火砕流が発生する直前にドームが割れる「カーン」という音を収録したという研究が、宇井さんと共同研究した東大大学院生から報告された。火砕流発生の直前に兆候があることがわかったのは初めてだ。宇井さんは言う。

「最近の日本での噴火は、長くても有珠山のように1年。普賢岳は決定的に長い。噴火のしかたは多様なんだ、と否応なしに教えられました。ここで学んだことは、日本はもちろん世界の火山でも生かせるはずです」

(第5章 了)

『雲仙記者青春記』第6章「1993年4月28日、立ち直りつつある島原を土石流が叩きのめした」に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?