オドリバ・ダンサー(後編)【短編小説】

雨が入らないよう閉め切った部屋で扇風機の音が回る。

音が回るとはどういうことかと思うかもしれないが、私にはそうとしか表現のしようがない。

扇風機の羽が回る。扇風機の首が回る。そうして生じた音が閉じた部屋の中を駆け回る。回った音が窓にぶら下げられたてるてる坊主をこれまたクルクルと回転させた。

回る音を聴きながら私は数学の勉強をしていた。

ながら。二つの動作を並行して行うこと。

私には物心ついた頃からながら癖があった。

お母さんは行儀が悪いからやめなさいと言うけれど、そのお説教を聴きながら別のことを考えているからもうどうしようもない。

勉強しながらテレビを見るのが好き。お風呂に入りながら歌を歌うのも、食事しながらおしゃべりするのも好き。ながら好きな私からしたら、純粋に何か一つのことをしている時の方が少ないんじゃないかと思ってしまう。

「え?」

夕飯時、バラエティ番組に出ているお笑い芸人さんの漫才を見ながら食事をしていたら、お母さんが何と言ったのか聴き逃してしまった。「ながら」の悪いところは3つ目がやってくると、途端に何もできなくなってしまうことにある。神経を集中させるのは2つのことが限界なのかもしれない。

案の定、お母さんに聞き返した私の箸は止まり、目を離した隙に漫才は進んでしまっていた。

「だから、今度ミイちゃんを家に呼んでみたら?」

私に友だちができたと言ったときお母さんはとても喜んでいたと思う。

私の成績表には「もう少し協調性を」と決まって書かれていたし、三者面談では「一人でいることが多いですね」と言われていたから、口には出さないけれど心配していたのだと思う。私はそんなことは気にも留めず、自転車で遠出ばかりしていたのだから自分でもひどいとは思っていた。

「うん。……そうだね。今度、訊いてみるよ」

明日ではなく今度と言ったのは初めて出来た友だちの誘い方がよくわからなかったからだ。

そんな私の様子を見たお母さんが、

「あのね、スズミ。正直に言ってもいいのよ」

と言った。

「え?」

お母さんの意図することがわからなくて聞き返す。

「お友だちがいなかったらいなかったでいいんだからね」

「いや、ミイちゃんは実在する友だちだよ」

そんな嘘をつく意味がどこにあると言うのだ。

「と言うわけで、ぜひとも家へ遊びに来ていただきたく……」

いつものごとく向かい合わせた机の対面に座り、お弁当の塩サバの皮を剥がすことに苦心しているミイに経緯を説明する。

「うん、いいよ。スズミの話を聴いて前から一度行ってみたかったんだ」

梅雨が明け、未だ水たまりの残る道路を二人乗り自転車で疾走する。初めて自転車の後ろに人を乗せた。後ろでミイが漕いでくれるといつもよりもっと早く進む。

試験ということで学校は午前中で終わった。

真っ白い紙いっぱいに作られた空欄を埋め続けた私の頭は使い続けたパソコンのように熱くなり、数式やら、ミカヅキモやら、ナポレオンやら昨晩詰め込んだ彼らがいっせいにお役御免だとばかりに頭の中から飛び出していく。

しばらく会うこともない。私の試験は終わったのだ。

自転車の前と後ろで——互いの顔なんて見えずに——会話する。

不思議なもので相手の顔の見えない会話はどうにもいつものリズムがつかめない。話し出しがぶつかってしまったり、やけに無言の時間が続いたり、何より風切り音が二人の声をかき消してしまう。

「例のオドリバ・ダンサーさんが踊っているところは観られるのかな?」

後ろから張りぎみのミイの声が聴こえてくる。

「どうだろ? シンイチロウさんは結構気の向くままに踊っているみたいだから、もしかしたらチャンスはあるかもね」

こちらも負けじと大きな声で返す。

「ミイはワルツって知ってる?」

「ワルツ? 社交ダンスとかで踊られる踊りでしょ。でも、そのシンイチロウさんはひとりで踊っているんでしょう?」

「うん。ワルツは二人で踊るものなの?」

「私が知る限りはそうだけど」

あのおじいさんが間違っていたのだろうか。あの時、アパートの軒下で雨と交わりながら聴こえてきたあの旋律を思い出す。

「スズミの話を聞いていると余計に観てみたくなっちゃうなー」

そんな話をしているうちに3階建のアパートが見えてくる。

「七夕にリンドウはいかがですか。七夕にリンドウはいかがですかー」

シノノメコーポの前の道路で浴衣姿のメイコさんが大きな声で呼び込みをしていた。

「スズミちゃん。お帰りなさい」

「メイコさん、ただいま。今日は、シンイチロウさんは踊らないんですか?」

「あら、あの人の踊りに興味を持ってくれているの?」

メイコさんはなんだか嬉しそう。

「はい。だって部屋で勉強していると音楽だけが聴こえてきてずーっと気になっていたんです。そして、今日ようやく試験が終わったんですもん」

やってきたシンイチロウさんは明らかに寝起きの顔で重そうなまぶたは開ききっていなかった。

「僕の踊りに興味を持ってもらえて嬉しいよ」

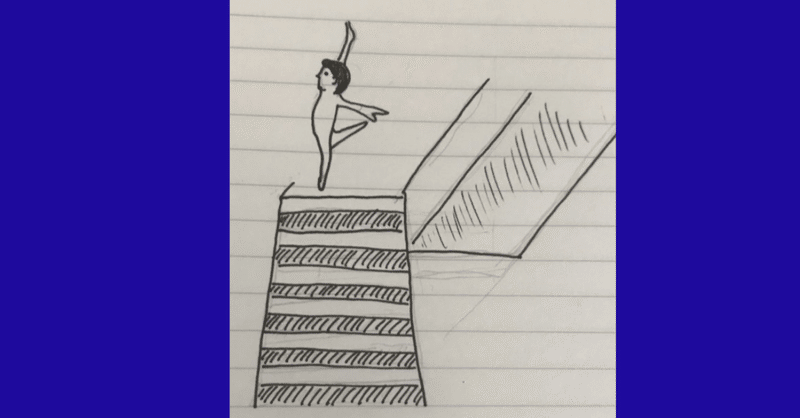

十三段の階段を上り小休止。今日はここが目的地なのだ。

「それじゃあ、はじめるね」

踊り始めたシンイチロウさんは眠そうな表情は何処へやら、雰囲気が変わる。いつものオドオドとした挙動とは打って変わって、目を大きく見開いてキビキビとした姿は別人のよう。

タンタンタン。カツカツカツ。コツコツコツ。

音楽に合わせて微妙に変化していく踊りは、私には「階段を通るさまざまな人の足音」のように思えた。

ワルツの音楽が終わり、シンイチロウさんの動きが完全に静止した瞬間、私は「ほう」と一つ息を吐いた。それはさながら、一冊の素晴らしい小説を読み終えて本を閉じた瞬間に出る「ほう」と似ていた。もうワルツの音楽のことなどすっかり忘れていた。

シンイチロウさんは私たちにうやうやしく一礼して、階段を上っていく。そして廊下を歩いて奥の非常階段からひっそりといつもの気弱なシンイチロウさんが戻ってくるのだ。

私たちが余韻に浸りながら階段を降りていくと階下ではメイコさんが待ち構えていて、

「七夕の夜にリンドウの花はいかがかしら」

とセールストーク。

「七夕とリンドウって何か関係があるんですか?」

とミイ。私も関係ないかなと内心では思っていたのだけれど、メイコさんがそう言っているのだからと自分自身で納得してあえて訊くことはしなかった。

「リンドウって宇宙の花だと思うの。リンドウのあの深い青は例えるなら宇宙の色のようでしょう。あの夜空に浮かんだ雲よりももっと高くにある場所と今、私の手の中にある花が同じ色って想像するだけで嬉しくならない?」

宇宙の色。

私は宇宙の色がどんな色をしているのか正確には知らないけれど、リンドウは宇宙の色と言われるとしっくりときた。

「ねえ。お互いにリンドウを贈り合わない?」

それはまだ緑のリンドウの鉢植えを見ていたらふと思いついたことだった。

あのリンドウは何色の花を咲かせるのだろう?

メイコさんのいうところの宇宙色に決まっているだろう、と言うかもしれない。しかし、本当にそうだろうか。ならば私も、人間一人ひとりが異なるように花も一株一株微妙に色が異なるに決まっていると言わせてもらおう。

宇宙だって全くの濃淡なく、本当の意味で一色であるのならそんなに味気ないことはない。

「いいね。私たちの関係を竜胆同盟と名づけよう」

私の唐突な提案にミイも同意してくれる。

「いいわねー。これもまた青春って感じで」

私たちは鉢の色や形、株の大きさ、葉の付き具合などを吟味して選んだ。

ベランダに置かれた二つ目のリンドウ。ミイが選んでくれたのは淡い水色をしたマーブルの——水たまりに映った青空のような——植木鉢に小ぶりな苗。

ペットボトルに穴を開けたジョウロで水をやりながら、ミイの言ったことを思い出す。

「実は宇宙の色ってベージュらしいよ」

今までずっと宇宙というのは青みがかった紺をしているとばかり思っていた。

本当の宇宙は地球からでは見えないのか。私の中ではリンドウの色を宇宙色と呼ぶことにしようと心に決める。

まだ蕾もつけていないリンドウは夜を吸収して花を咲かせる時を静かに待っていた。

![]()

<前の話 オドリバ・ダンサー(前編)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?