魂がふるえるのは心臓が動いているから。

塩田千春展:魂がふるえる

(ようやくの鑑賞…精華大出身だったんだ…)

生と死、どこかいつも潜在的に無意識に考えていることを体言化したようなインスタレーション作品は作品という言葉で括ってしまうには軽いような、見合わないような気さえした。

彼女自身が絵画になることはどんなにリアリティを持った絵画よりもリアルな人物画となる。リアルに人が絵画になっているのだから。そしてある種のアヴァンギャルドな絵画という概念を超越した"絵画"作品には彼女の「リアル」が込められていた。彼女が過ごしたヨーロッパでの美術大学の授業は非常に興味深く、「生」の実感を得るサバイバル的なもので、全身を使って生と死を模索し、考え、作品として体言化する彼女に問われているような気がした。

(私も禅とか瞑想とか死ぬほどやったら悟りを開けるんだろうかってくらい)

彼女の作品に赤が多用されていたからか、会場でも「怖い」という声がちらほら聞こえたけれど、私がB3の時にエディトリアル・デザインの授業で作った写真集も赤だけ色抽出をしたものだったから何故か親近感を覚え、生命を感じさせる赤であり、決して恐怖心を与える赤ではなかった。

同時に思い出したのは、高校の時にクラスメートが生物の教科書を見ながら大腸や小腸、それこそ中学受験組では幾度となく"人体のしくみ"として見てきた写真を見て「キモい」「怖い」と言っていることに違和感を覚えたことだった。いや、それお前の体内にもあるから。その皮膚掻っ捌いたらそれとおんなじの出てくるから。白けながら横目で彼女を見ながら、私は興味深く図録に食いついて、当時リストカットしていて見慣れた血液の写真を好んだ。

展示では、気付いたらキャプションばかり撮影していたけれど、それだけ彼女の作品と同時に言葉に揺さぶられたような、今自分がしていること、生の実感、求めていること、虚無感、純粋な意欲、全てを彼女に問われ、泣きそうになった。

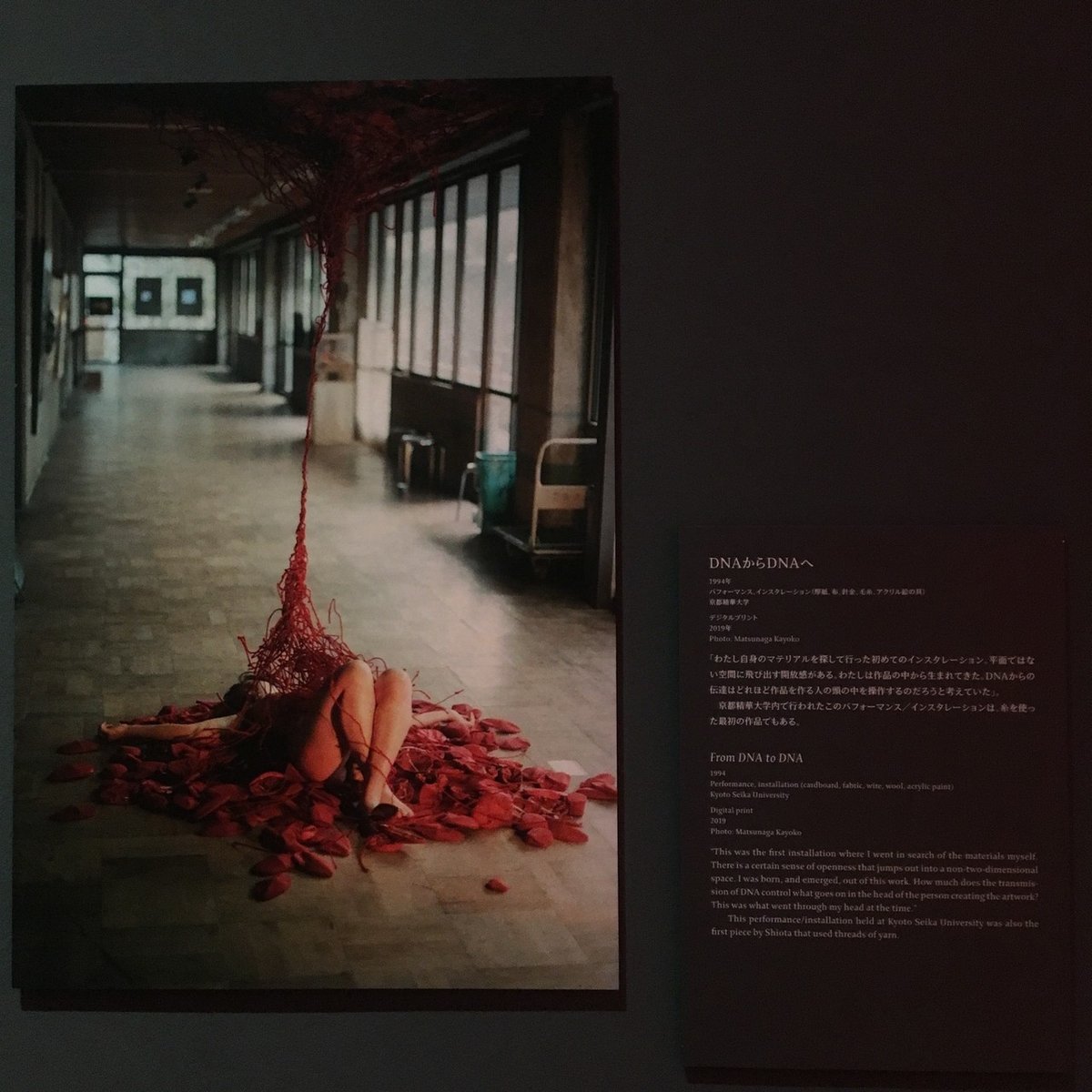

外在化させた人体、言ってみれば体内の拡張化、もしくは目視できない内在化されたモノを視覚化・可視化させた彼女の作品は常に何かとの繋がりや生と死の境、大地(自然)と人間や二項があってこそなのかもしれないが、その二項をつなぐ「糸」というマテリアルがどのような意味を持っているのか。

日々死を考えていた事や経験、過去の話とはいえ改めて抉られ、今生きている自分とは何かを考えた。

小学生の時に決めた、20歳で死ぬというそのボーダーラインはとっくに過ぎてしまったのだから、私は今7年経ってもなお生き方を模索している。

自分の意志で止めることができない鼓動は私に生きろと言ってるのだから、それが私の魂(ゼーレ)の望むことなのだから、もう少し足掻くしかないんだろう。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?