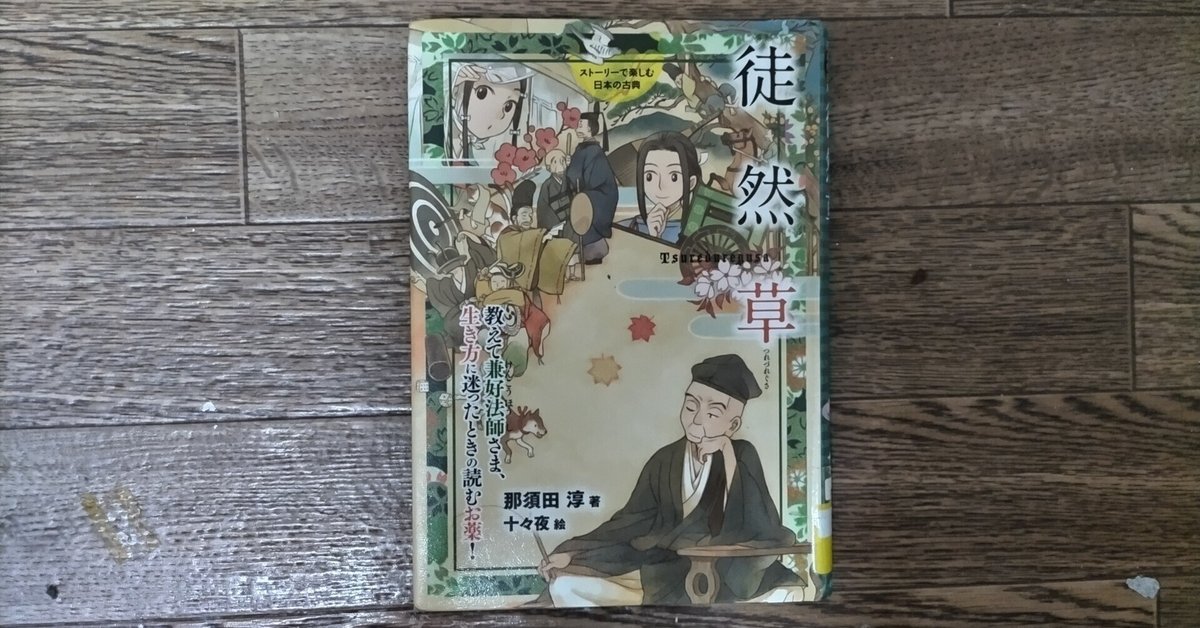

【読書】『徒然草』(ストーリーで楽しむ日本の古典)

2023年1月27日(金)、岩崎書店「ストーリーで楽しむ日本の古典」シリーズの一冊である『徒然草』を読みました。少しだけメモと感想を残します。

なお、今回の岩崎書店の本を「本書、本作」と記載します。著者は那須田淳さんです。

■『徒然草』について

(1)概要

『徒然草』は兼好法師が書かれた随筆集です。清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』と並んで、日本の三大随筆の一つと言われています。

序段および243段で構成されます。

成立時期については様々あるようですが、本書では、南北朝時代、のちの室町幕府と呼ばれる政治体制が始まったばかりの1339年を舞台に設定していました。

なお、本作のあとがきによると、『徒然草』が僧の正徹によって世の中に紹介されたのは、室町時代の中期で、兼好法師の没後50〜60年ほど後のことのようです。

(2)兼好法師について

本作の文中やあとがきから、簡単に書きます。

若くして(北朝の)後伏見天皇に仕えたあと、十代の終わりに(南朝の)後二条天皇の蔵人(天皇の秘書)をつとめ、その後、従五位下左兵衛佐にまで昇進します。

しかし、三十歳前後に突然出家。各地を放浪し、鎌倉幕府が滅んだあと、大阪のいまの阿倍野区あたりの庵に隠れ住んだと言われています。

(3)本作について(ネタバレあり)

以下のような登場人物を交えて、ストーリーをアレンジしていました。

・命松丸→実際に兼好法師のお弟子さんだったようです。

・花山院家賢→南北朝時代の公卿、歌人。初め北朝に仕えたが、失脚後に南朝で栄達したとWikipediaにもあります。

・花山院家賢の妻になる女性→本作の主人公です。

※花山院のご夫妻が、兼好法師と面識があったかは不明です。

■感想

なかなか一言で書くのは難しいです。

兼好法師の随筆に納得したり、共感したり、面白く読んだりした部分も多くありましたが、これはどういうことだろう、どういう状況だろうと、考える部分も多々ありました。

もっとも、それが随筆を読む面白さかもしれません。兼好法師の感性と自分の感性を沿わせて、考えてみる。また、読み手によっても、それぞれ受け取り方は異なるでしょう。

(本作のように、随筆をストーリーでアレンジするのは難しいのでは!?と思いました。)

そして、私は『徒然草』と兼好法師を、わび・さびに通じるように感じました。清貧というか、不足の中の美意識というか。南北朝の戦乱期に政治にも関わっていた事のある兼好法師は、世の中をどのように眺め『徒然草』を書いたのか、考えさせられます。

他方で、あまり控え目過ぎると、卑屈に感じられたり、ひねくれているようにも見えかねないので、バランスが大事なのでしょう。

最後に、本作で取り上げられた段のうち、印象に残った部分を一つ引用します。いつか、原文でもっと多くの段を読みたいです。

また顔や姿が美しいほうがよいとしても、その性格や態度が悪ければがっかりしてしまう。そんな外見よりは、賢いけれどひかえめで、態度や話しぶりがおだやかな人と一緒にいるほうがよい。

しっかり勉強し、さらりと楽器などもひけて、字も美しく、しかもつきあいもほどほどにできる人こそすばらしい。

以上です。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?