学校の授業がわかると、子どもは前向きになれる! 自主性を育てる「ポピー」の秘密

お話をうかがったのは……

ポピー事業部 編集部 佐藤有希子さん

ポピー事業部 事業戦略室 高谷一朗さん

京都に本社を構える「新学社」は、学校向けのドリルやテストなどの副教材と、家庭学習教材「月刊ポピー」を発行する教材出版社です。

月刊ポピーは、今年で発行50周年を迎えました。通信教育の顧客満足度調査「イード・アワード2022通信教育」では、「幼児ポピー」と「小学ポピー」がそれぞれ最優秀賞を受賞しています。今回は、長きにわたり、たくさんの親子に愛され、家庭学習を支え続けてきたポピーの秘密を、佐藤さんと高谷さんにしっかりうかがいます。

やる木族の「ポピー」太鼓判ポイント

1.学校での「勉強の仕方」がわかる

2.保護者が採点しやすいように、問題解説がとても丁寧

3.教育のプロに子育ての悩みを相談できる

先輩やる木族ナカイ(以下ナカイ) ミムラくん、今日のゲストはなんと京都からいらっしゃいます!

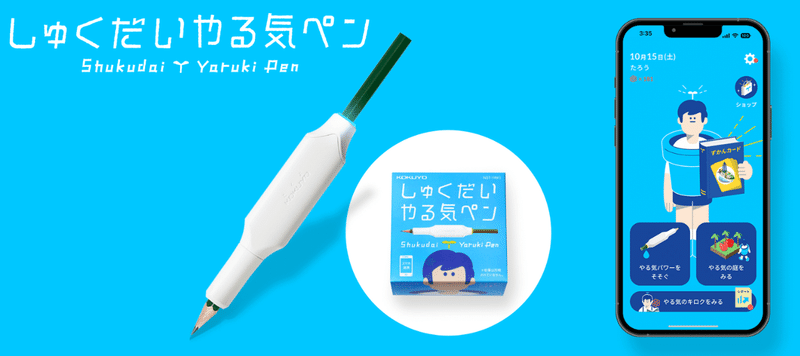

見習いやる木族ミムラ(以下ミムラ) そうなんです! しゅくだいやる気ペンと絶賛コラボ中のあの「ポピー」さんです! あっ来られたみたいですね。

ポピー佐藤さん(以下佐藤) よろしくお願いします。

ポピー高谷さん(以下高谷) よろしくお願いします。

ナカイ お久しぶりです。前回は、僕が京都のポピーさんにうかがって、しゅくだいやる気ペンについてお話しする機会をいただきました。それから1年近く、一緒に準備してきたキャンペーンを、先日やっとリリースすることができました。

高谷 そうですね。これからしゅくだいやる気ペンチームと一緒に、家庭学習を盛り上げていけるのが楽しみです!

ポピー編集部員、最初の仕事はアンケートを読むこと

ミムラ 佐藤さんはどうしてポピーの編集部へ入られたのですか?

佐藤 大学時代は教職もいいなと思っていました。でも、就職活動のときに新学社を知って、本が好きだったし、教材を作る仕事なら両方叶うかもしれないと思い応募しました。ありがたいことにご縁をいただき、入社して6年になります。今は、教材の編集に加えて、ポピー全体の使い方を企画したり、表紙のデザインや、保護者向け教育情報誌の制作にも携わっています。

ミムラ 入社されて、驚いたり苦労されたりしたことはありますか?

佐藤 大学時代に国語の教員免許を取得していたので、国語の担当に配属されると思っていました。でも、配属されたのが理科でびっくりしましたね。小学校、中学校で理科を学んできたんだから問題ない、と力強く言われました(笑)。

ミムラ 担当教科が変わることはないんですか?

佐藤 一つの教科を長く担当して、その道のプロになっていく方が多いです。でも、20年国語の担当だったベテラン編集者が算数へ異動して、すごく活躍しているという話も聞いています。「楽しく学んでもらうために工夫する」という点では、どの教科も共通しているからだと思います。

佐藤 ちなみに、新入社員が最初に担当する仕事は、「ポピーっ子」から毎日届く投稿ハガキを確認して、管理用の日付のスタンプを押すことなんです。ハガキにはご意見欄があって、子どもの直筆だったり、保護者の方が代筆されていたりいろいろなのですが、ポピーで勉強している子どもたちの声を直接受け取ることができる仕事です。一生懸命な子どもたちに、私も応えなくてはという思いが自然に湧いてきました。

マルつけの時間を、幸せな親子タイムにしてほしい

ミムラ 通信教材には、今やたくさんの選択肢がありますよね。採点システムがあるもの、オンライン配信のものも人気があります。そんな中でも、ポピーが保護者にマルつけをしてもらうスタイルを貫いているのはどんな思いがあるのでしょうか。

佐藤 共働きのご家庭も増えていますし、おうちの方にとって、マルつけが大変であるというのはよくわかっています。一方で、最近の調査でも、親子の関わりの密度がポピー会員はとくに高いという結果が出ていたりして。マルつけが親子のコミュニケーションのきっかけになっているのなら、大変かもしれないけれど、なくしてはいけないのではないか、そんな思いをもっています。

佐藤 マルつけが保護者の負担にならないように、そして、マルつけをしながら楽しくコミュニケーションができるように「答えとてびき」を制作しています。たとえば、小学校1年生の国語で、すごく簡単な字だと「書けてあたりまえ」と素通りしがちですよね。でも「ここが、きれいにハネてるね」「この線の動きかっこいいね」というふうに、どこをどんなふうに褒めたらいいのかを、てびきには細かく記載しているんです。

学校生活で、学ぶ意味や目標を見つけてほしい

ミムラ 低学年から塾に通い、中学受験を目指すことも珍しいことではなくなっています。学校の勉強の難易度が低すぎるという批判も耳にしますよね。そんな中でポピーが「学校のテストで100点を取る」を、目標の一つに掲げているのはなぜですか?

佐藤 もちろん、テストだけがすべてじゃないのですが、学校って、子どもが長く過ごす場所だから、そこに居る時間に意味や価値を感じられなかったり、授業が理解できなかったりするのは子どもにとってすごく辛いことだと思うんです。

佐藤 だから、学校での勉強に意味や喜びや達成感を感じてもらえるように、この目標を掲げています。昨今は、思考力や活用力を問う問題も増えてきて、学校のテストもなかなか手ごわいんですよ。高得点を取れたら、すごく頑張ったということ。胸を張っていいし、お家の方はぜひ、たくさん褒めてほしいと思います。

ミムラ 「教科書に合わせる」というのもポピーの特徴の一つですが、なかなか大変なのではないでしょうか。何冊くらいの教科書に目を通すのですか?

佐藤 採用された教科書のすべてをチェックするので、教科書にはかなり詳しくなります。現在は、国語が4冊、算数、理科が各6冊、社会が3冊、英語は……何冊だったか……思い出せないくらいたくさんあります(笑)。

佐藤 大人はよかれと思って、効率のいい覚え方や、計算の仕方を教えてしまったりするのですが、子どもにとってはそれが「学校で習ったことと違う」「先生の説明と違う」とストレスに感じることがある。そこがきっかけで、勉強から脱落してしまう子もいるんです。

佐藤 学校の授業を家で再現できることが子どもにとって安心と自信につながるんですよね。だから、学校の先生たちとのコミュニケーションも大切にしています。「こんな問題を作ったらいいんじゃないか」「子どもたちにこういう説明が伝わりやすかった」など、熱心な先生方から多くのご意見をいただいています。学校のテストや副教材を作ってきた新学社だからできることですね。

すべての子どもに「できた!」という喜びを届けたい

ミムラ 紙の教材にずっとこだわってきたポピーですが、最近はデジタル教材の開発にも力を入れておられると聞きました。ポピーだからこそわかる、デジタル教材のメリットはどんなことですか?

佐藤 子どもたちに「できた!」という達成感を味わってほしくてポピーを作ってきました。そのために究極的には、個別最適化を目指していくことになると思うのですが、紙の教材ではなかなか難しい。もっと難しい問題をやりたい子にはそういう問題を出してあげたいし、つまずいている子には安心してゆっくり理解できるような問題にしてあげたい。紙だと一人ひとりの難易度に合わせるのは苦しいですが、デジタルだと個別最適化を叶えることができると思います。

佐藤 最近では、学校の教科書にもQRコードが記載され、動画を再生して学ぶ機会が格段に増えました。理科の実験や、算数の展開図などは、動画や音で表現された方が理解しやすいからです。

ミムラ デジタル教材に関する保護者の反応はいかがですか?

佐藤 健康への影響を心配されている方はやっぱり多いと思います。ゲームや動画視聴でデジタルデバイスをさんざん使っていて、時間管理するのに苦労している。さらに勉強でも使わせるのかと心配している声を聞きます。

佐藤 子どもの学びに役立つものはやっぱり、取り入れていいのではないかと私たちは考えていますが、一方で、難易度の高いじっくり考える問題は紙の教材のほうが合っているとか、書き取りや暗記などの基礎知識も、何回も書いて覚える子もいれば、読んで覚える子もいて、紙の方がアレンジしやすい。

佐藤 便利だからすべてデジタル化しようというのではなく、このポイントはデジタルが良い、ここは紙の教材がいいというふうに、デジタルと紙の使い分けやアレンジを提案していくのも、私たち作り手の仕事だと考えています。ちょうどいいバランスを提案し、親子で安心してデジタル教材を使えるようになると良いなと思っています。

目指すゴールは、家で楽しく学び続けられること

ナカイ ポピーには「教育相談サービス」があるそうですが、相談事例として「友だちができない」「整理整頓ができない」など、勉強とは直接関係なさそうなことが挙げられていて、そんなことまでポピーに相談していいんだと驚きました。

高谷 教育相談サービスは、ポピー発刊当時から続いている事業なんです。僕らの仕事は「ポピーという教材の販売」ではなくて「家庭教育の確立」であるという考え方が根底にあります。「家庭学習」でなく、「家庭教育」というところがポイントです。家庭教育というものを確立させることは大事業である。ご家庭だけでうまくいかないのはあたりまえで、保護者の相談先が必要だということで、このサービスがはじまりました。

高谷 「教育対話主事」という方々が相談に乗っているのですが、元校長先生だった方など、経験豊富で頼りになりますよ。実は僕も相談したことがあって。小学校に上がったばかりの息子が学校へ行きたがらなくて困っていた時に「前向きな言葉をかけて励ますこと。それから、あと1週間待ってみる。楽しく行けるようになります」とアドバイスをいただきました。すると、本当にその通りになりました。

ミムラ パパ・ママ社員がいつでも相談できるというのは、とっても心強いですね。

高谷 そうなんです。働く子育て世代には、恵まれた環境ですよね。僕が唯一妻に褒められるのは、いつでも子育ての相談ができる会社にいて、良いアドバイスを持って帰れることですね(笑)。

ミムラ 現代ならではの保護者の悩みというのはあるのでしょうか。

佐藤 スマホをいつから与えるかなど、新しい傾向はいくつかあるかもしれませんが、大きな悩みは50年間変わっていないように思います。「勉強がわからないと泣き出すんですがどうしたらいいですか」「勉強しろと言うと怒りだします」などなど……。子どもに学んでほしい、幸せになってほしいという親の願いはいつの時代も変わらないんだなと思います。

ナカイ 核家族化や、共働き世帯の増加を背景にした新しいサービスなのかと思っていましたが、発刊当時から続いているというのは驚きです。強い信念で家庭学習を普及してきたこと、子どもたちと対話するように、ていねいに作られたポピーを見て、あらためてその思いを感じ取りました。ありがとうございました。

ミムラ では、最後にナカイさん、締めの言葉をお願いします。

ナカイ それでは、大変僭越ながら……。「月刊ポピー」にやる木族の太鼓判、押させていただきます!

(続く……)

取材・執筆 岡田寛子

「しゅくだいやる気ペン」ってなに?

しゅくだいやる気ペンの購入はこちら

しゅくだいやる気ペン公式SNS