いつかご先祖のことが調べられなくなるかも知れない。。

皆さんは自身のご先祖をどこまで知っているでしょうか?多くの方は曽祖父母までかと思います。

一部の調査では10人に約9人は4世代以上前のご先祖様を知らないと言われておりほとんどの方が家系の昔のことを知らないのです。

誰もが何かをきっかけに自分のルーツを知りたいと一度は思ったことがあるかと思います。

これは家制度が近代まであった私たち日本人特有ということではなく海外でも自分のルーツを調べることがブームになっていたりと誰もが気になる情報の一つなのです。

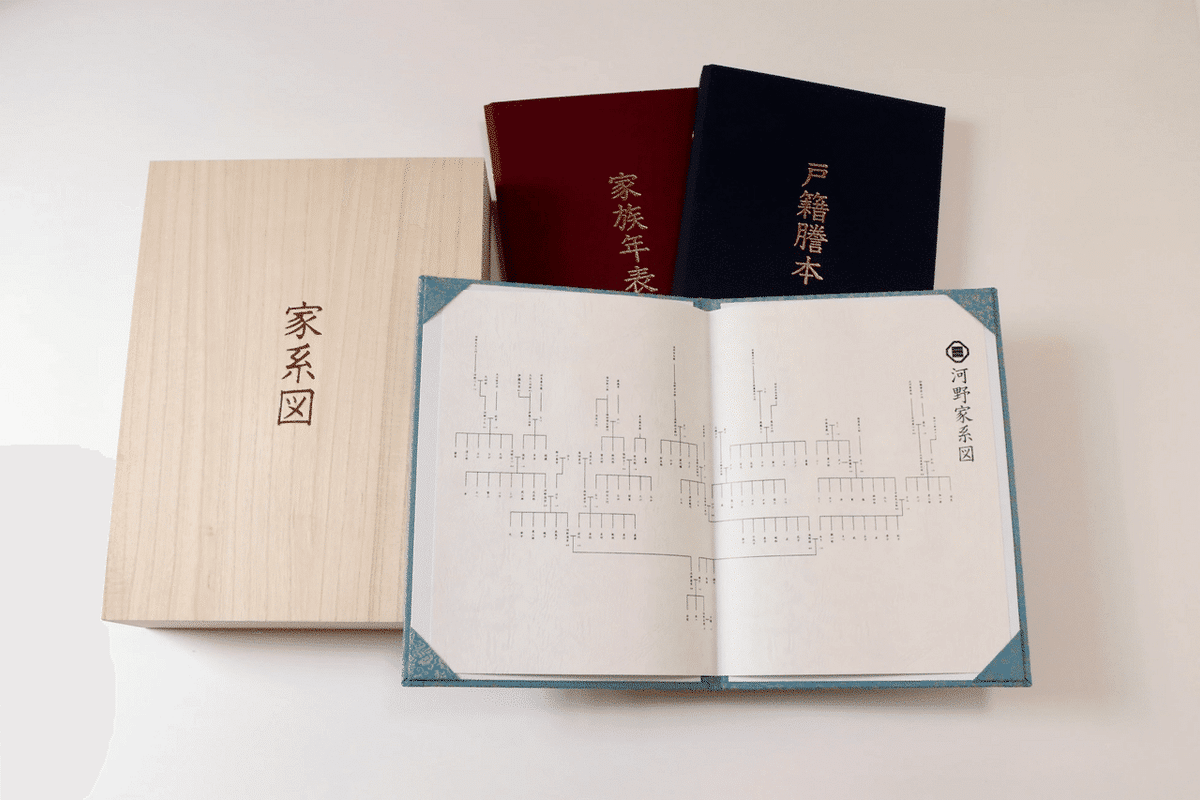

ご先祖を知る方法としては戸籍や家系図が代表的です。日本では世界的に珍しく政府が戸籍を通じて家系の情報を管理してきました。

古い戸籍も管理している市区町村へ請求すれば取得できるため、今でも先祖の名前や家系にゆかりのある場所を調べる事ができます。

その戸籍がいま廃棄されるようになったという話があり、いつかは家系図が作れなくなるのではと危惧されています。

この記事ではその背景について解説していきます。

戸籍に載っている情報は?

戸籍は、誰が誰の子で、誰が誰と結婚していて、というように何年も昔の人の過去が順番にわかるようになっています。

戸籍でたどれる歴史の深さを考えてみましょう。一般的に、現在の自分の戸籍にはまず自分がいて、配偶者がいれば夫婦で、結婚していない子がいれば子が加わり、もし自分が未婚であれば親がいることになるでしょう。

戸籍はその中に生存している人が記載されている限り有効となるのですが、死亡や結婚などを理由に一人ずつ除籍され、生存している人が誰もいなくなってしまうと、その戸籍は閉鎖されて「除籍」となります。また、本籍の場所を移す「転籍」を行った場合も、従来の戸籍は閉鎖されて「除籍」となります。

戸籍によって遡れる期間

戸籍をもとに、どの位前まで遡ることができるのでしょうか。それは、役所における戸籍の保存期間と大きく関係しています。

現在取得できる最も古い戸籍は、「明治19年式戸籍」です。

この戸籍は、家の単位に戸主を中心として直系・傍系の親族を一つの親族として記載しています。

現在の戸籍は夫婦単位で子までの二世代が記載されますが、明治19年式戸籍では孫やひ孫、兄弟の妻や甥姪、更にその子など非常に多くの人が同じ戸籍の中に記載されていました。

出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組などの事柄を主に記載していましたが、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当なども記載されていました。

ただし、手書きであり、ほとんど解読不明な場合もあります。また、変体仮名や旧字体の数字も多いため、慣れないとなかなか読み取れないことも多くなります。

明治19年式戸籍は、家族の出来事を知る上で貴重な情報源であり、江戸時代末期までのことがわかることになります。

戸籍の保存期間

戸籍の保存期間について、昔は除籍の翌年からは80年でしたが、2010年の法律改正によって150年まで延長されています。

ただし法律改正前では80年までの保管でしたので1929年以前の除籍は自治体の判断によって廃棄が可能でした。

保存期間が超過したものは全て廃棄されているかというとそうではなく、実態としては多くの自治体では残っております。

諦めず請求をしてみることをお勧めいたします。

まとめ

法律によって保管期限が80年だった2010年以前は戸籍の廃棄によってルーツが遡れなくなるのではという話題がありました。実際に一部の1929年以前の戸籍は廃棄されてしまっております。

ただし現在は150年に延長されていることと、1929年以前の戸籍もまだ保管している自治体も珍しくありません。

諦めずルーツを探してみることをお勧めいたします。

サポート頂きましてありがとうございます。