M&Aシニアエキスパート認定試験受けてみた

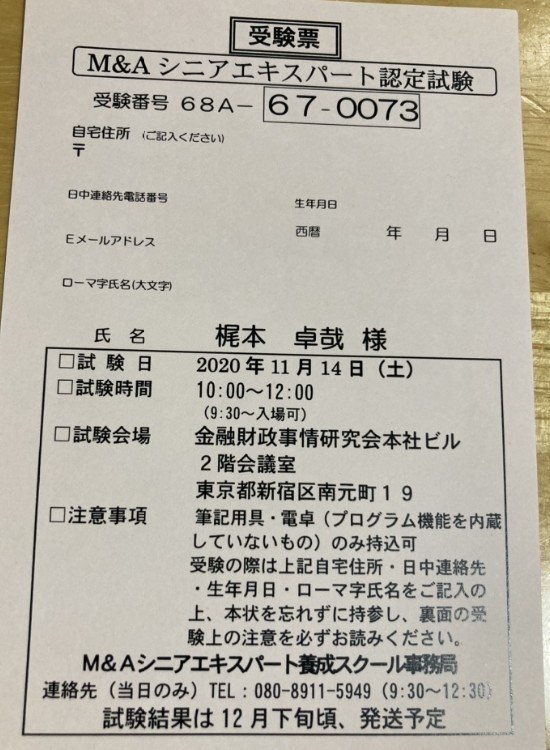

昨日11月14日にM&Aシニアエキスパート認定試験を受験してきました。合格発表は12月下旬ですが、初期的な感想を記事にします。詳細は合格発表後に改めて記事にしたいと思います。

M&Aシニアエキスパートとは

詳細は公式HPをご覧ください。

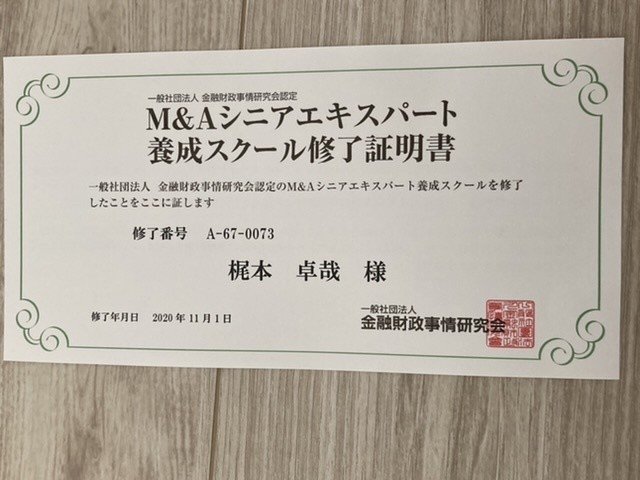

試験実施団体は、FP技能士でも有名な金融財政事情研究会です。この試験は、養成講座(受講料132,000円)の受講完了が前提となっており、養成講座及び認定試験問題の作成は、業界老舗の大手である日本M&Aセンターが行っています。同社によると、M&A資格の最高峰に位置付けられています。

ということで、試験そのものは信頼度が高いと言えますが、受験までのハードルが高いですね。身銭を切って受講料を払う人は、一部の資格マニアくらいではないでしょうか。

受験会場の様子からすると、受講料を会社で負担してもらえる金融機関の方が多い印象でした。特に地銀は低金利下でコンサルティングに舵を切っていますしね。筆者のような士業関係者もいるかもしれませんが、少数派でしょう。

受験してみて

この資格の意義については、後日じっくり記事にするとしまして、受験当日の様子をお伝えします。

筆者は、Webコースを受講していたので、リアルコースと試験会場は異なっていました。Webコースの受験は年1回のこのタイミングしかありませんが、受験番号は89番まででした。ただし、一番若い番号が3番だったので、申込者数はもう少し少なそうです。欠席者もちらほらいました。会社負担とはいえ、合格しないと自腹だと思いますが、高給取りの金融マンなのでしょうか…。

リアルコースの方がガチっぽいし、時期をずらして全国で実施しているので、年間の試験受験者はもっとたくさんいそうです。

試験問題は、ほぼ養成講座の内容どおりなので、そこまで難しくはないと感じました。合格基準がよく分かりませんが、一般的な6割であれば、合格難易度もそれほどでもなさそうです。計算間違いが怖いくらいですかね。

ただ、この手の試験は、合格するよりも知識を習得することが大事なので、その観点から9割以上の得点を目指すとなると、結構みっちり勉強が必要かと思います。

個人的には、既に知っている内容が多かったのですが、日本M&Aセンターではこうやってるという話が興味深いと感じました。例えば、株価算定では、有名な3つの○○アプローチではなく、時価純資産+営業権方式をよく使っているというのが勉強になりました。案件数トップクラスの会社は、さすが割り切り方が違いますね。

筆者は、色んな公認会計士や税理士が作成している株価算定書をよく見るのですが、"事業計画検証してませんよ"からのDCFエイヤが多いので、これは大変参考になりました。

話を試験に戻して…試験開始から1時間経過すると途中退室可能となりますが、この時間で退室する人はいませんでした。筆者は90分で退室しましたが、筆者の前に退室した人は2,3人なので、割と歯応えのある試験内容かなと思います。

おわりに

参考までに、日本M&Aセンターの平均年収は1353.3万円です(20/3期有報)。平均なので、中には2000万円超えも少なくありません。そして、同社では、M&Aシニアエキスパートの合格が必須となっています(入社後でOK)。そんな位置付けの資格でもあります。

ちなみに、筆者は日本M&AセンターからIPOコンサルタント(公募外)のスカウトをいただいたことがあります。丁重にお断りしましたが、どこかでお仕事を一緒にできると良いですね!

合格体験記はこちら

最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。