半崎美子はそれでも「明日へ向かう人」たちに寄り添う

「自分の曲が自分よりも長生きしてほしい」

ショッピングモールのホールに作られたステージの上で、半崎美子はやさしく、だがはっきりと語った。

2019年春、「ショッピングモールの歌姫」半崎美子のミニライブが山形県天童市のイオンモールで開催された。

30分以上前に会場に着いたが、ホールはすでに観客でぎっしり埋まっていた。吹き抜けになっている二階の廊下にも人が溢れている。どこで見ようか戸惑っていると係の方からステージの左横にあるスペースに案内された。そこは私のような車いすユーザーとその付き添いの方のための場所だった。四組ほどそんな方々がいた。私は電動車いすに乗った女の子とその母親の隣に通された。私は自分の身を乗せている車いすのブレーキをかけながら軽く会釈した。母親が笑顔で会釈を返してくれた。

そんな私たちのなかに、半崎美子はあらわれた。

小さくおじぎをし、大きく手を振り、笑顔をきらめかせながら。はじめて見る半崎美子は予想よりずっと華奢なひとだった。ただ横顔に浮かぶやわらかい笑顔はまちがいなくテレビやネット、CDジャケットで見てきたそれだった。

小柄なそのからだのどこからと思うくらいその歌声は力強く、どこまでも響き渡った。楽しく、悲しく、切なく、愛らしく。歌への想いが、集った私たちのなかに染みいった。

曲のたびに誰もが涙ぐんだ。笑顔を浮かべた。口ずさんだ。身じろぎもせず聴き入った。「お弁当ばこのうた~あなたからのお手紙~」が流れると、彼女といっしょにからだを揺らして歌っている子どもたちの姿もあった。

半崎美子はひとりひとりに歌声を届けていた。比喩ではない。会場のすみからすみ、二階の吹き抜けまで、声と視線を送っていた。私たちとおなじように涙ぐんでいた。笑っていた。電動車いすに乗った女の子もその母親も、彼女をずっと見つめ、その歌声に吸い込まれていた。

私も一曲目からずっと涙ぐんでいた。はじめてネット動画で彼女の歌声に出会った時、手に入れられるだけのCDを買い、歌詞カードを手に聴いていた時とおなじように。「明日へ向かう人」の時には顔中ぐしゃぐしゃだった。

すると半崎美子はそんな私に気づいた。からだを真横にして私に向いた。そして私を見つめ、歌った。

『それでもあなたは進むことをあきらめないで』

/半崎美子「明日へ向かう人」

あの瞬間、半崎美子は私のために歌ってくれた。

きっと勘違いだろう。間違いだろう。それでもいい。そんなかけがえない勘違いなら、一生抱えて生きていく。時間が止まったような感覚のなか、そう思った。

ライブが終わり、サイン会がはじまった。

半崎美子はひとりひとりの手を取った。話し合い、笑い合い、見つめ合い、泣き合った。当然待ち時間は長くなったが、不思議とそれが苦ではなかった。

私の順番がきた。私は舞い上がり、彼女の座るテーブルに手をついておじぎをした。

「会いたかったです、ずっと」

涙とともにその言葉が自然に溢れた。次の瞬間、彼女の手に私のそれが包まれた。本人のものだけではないだろうぬくもりにまた涙が溢れた。彼女も「ありがとうございます」と、真っ赤な瞳で言ってくれた。

「ずっと小説を書いてきました。今も「明日へ向かう人」を聴きながら書いています」

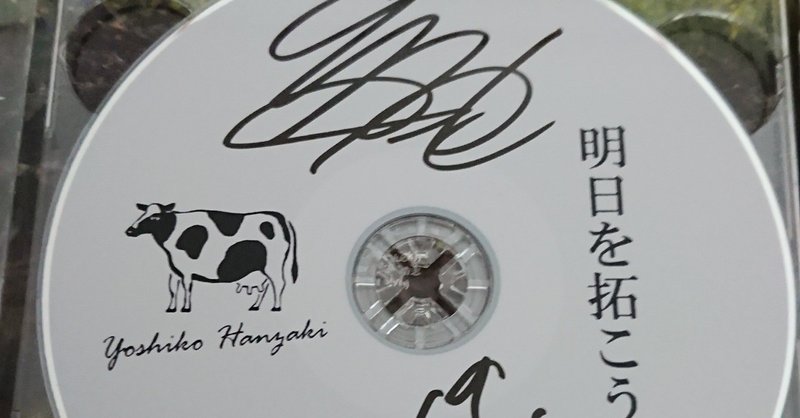

買ったCDにサインをしてもらいながら、普段まわりには絶対言えないことを告げた。彼女はそうなんですか、といった表情を浮かべた後「できたらいつか読ませてください」と、再び手を握ってくれた。最初よりも強く。

話したいことは溢れていたけど、後にはまだまだ長い列が続いている

「また、会いにきます」

もう一度お礼をし、彼女の前を去った。

歌も聴いた。サインももらった。それでも私は会場に残ってサイン会の様子を見つめ続けた。「感謝の根」のMVとおなじ光景がそこにあった。

彼女はそれからもひとりひとりと話し、笑い、泣き、手を取った。誰ひとりとしておざなりにしていなかった。いや、他のミュージシャンだってそうなのだろうけど、やはりなにか熱量が高い気がした。

メジャーデビューまでの長い間、半崎美子はひとりきりで歌い続けてきた。

観客がふたりくらいしかいなかったライブもあったという。チラシを配るにもひとが通っていなくて、モールのショップ店員を誘って聴いてもらったこともあったとか。

そんな積み重ねを経て、ひとりひとりとふれあい続け、今、半崎美子はこの場所にいる。

彼女を象徴するこの光景から離れることなど、できるわけがなかった。

ふとまわりを見ると、やはりサイン会の様子を眺め続けているひとたちがいた。私のそばにいた電動車いすの女の子とその母親も。みんな満たされたような表情だった。

このライブをみた限りの印象でしかないが、観客の年齢層は高めだったように思う。六十代以上の女性グループ。五十代から三十代くらいの夫婦。「お弁当のうた~あなたからのお手紙」が「みんなのうた」で流れたからか、親子連れも多かった。そして、私のようなハンディを抱えているひとやその家族。十、二十代は少なかったように感じた。ライブの最中も女子高生たちや若い男女がたえず通りかかったが、足をとめるひとはあまりなかった。

ここに集い、半崎美子に会いにきたのは、どんなひとたちなのだろう。

列に並ぶひとたちを眺めながら、ふとそんな思いがよぎった。

人生をなんとか重ね続けてきて年も取り、体のあちこちも痛むが、まだまだ生きていけねばならない事実に思わずため息がもれてしまうひとたち。

仕事と子育てと戦争のような毎日を送り、時には愛する我が子に声を荒げ、パートナーに不満をぶつけては後悔の念にかられるひとたち。

電動車いすの女の子のように、食事、入浴、排泄と生活全般に介護が必要で、外出もなかなかままならないひとたち。そんなひとを支えるひとたち。

私のように下半身まひの身体障がいを抱えて車いすに乗らねばならず、それに加えて持病もあり、日々の体調不良に苦しむひとたち。

ああそうか、と気づく。

ここにいるのは音楽を聴く、という行為からもっとも遠いひとたちばかりなのだ。

人生の虚しさ。日々の慌ただしさ。心身の苦しみ。そういったものに苛まれ、音楽を楽しむ余裕など持てないひとたちなのだ。

「広く届けるよりも“深く届ける”ことを選択したんだと思います」

半崎美子はあるインタビューでこう語っていた。

まさしく彼女の歌は私たちに深く届いた。

苦しいこと、辛いこと、悲しいことの方が圧倒的に多い日々を生きる私たちにだからこそ、それでも生きていく私たちにだからこそ、半崎美子の歌は深く届いたのだ。

『こんな時こそ ちゃんと胸を張って 届けたい想いがここにある』

/半崎美子「感謝の根」

彼女の歌声は私たちの救いとなり、安らぎとなり、支えとなり、なにより「明日へ向かう」ちからとなった。

これからも半崎美子は寄り添ってくれるだろう。それでも「明日へ向かう人」である私たちに。

サイン会は、ライブそのものよりも長い時間続いた。

結局、私たちはサイン会が終わるまでその場にたたずんでいた。

行列が絶え、司会のあいさつとともに彼女が去っても、しばらく私たちは離れなかった。名残惜しかった。なんとなく顔を見合せた。終わっちゃいましたね。誰かから声がこぼれた。ですねえ。でも本当によかった。感激ですね。そんな言葉をぽろぽろとかけ合った。

また会いましょう。最後にそうお別れし、私たちはそれぞれの向かう方へと散っていった。

私はふと振り返った。電動車いすの女の子と母親の後姿が見えた。

半崎美子の歌声がふたりのそばにそっと寄り添っている、そんな気がした。

いただいたサポートは今後の創作、生活の糧として、大事に大切に使わせていただきます。よろしくお願いできれば、本当に幸いです。