アルヴォ・ペルトのティンティナブリ様式について

ティンティナブリ tintinnabuli は、エストニアの作曲家アルヴォ・ペルト Arvo Pärt(1935-)が1976年頃に生み出した作曲技法です。

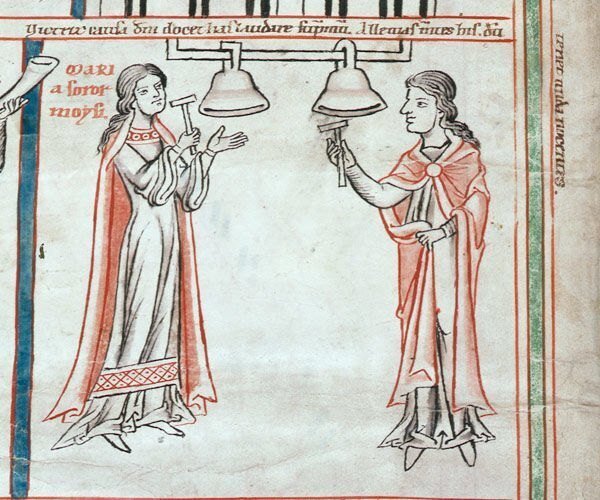

tintinnabuli とはラテン語の tintinnabulum に由来する名称で「小さな鐘」といった意味になります。

調律された西洋の鐘の音色というのは、基音上の短三和音が主体となって構成されています(釣鐘型の日本の鐘はだいぶ異なります)。

ティンティナブリは、鐘の音のように短三和音を基本原理としてメロディーとハーモニーの関係を構築するシンプルで独特な方法なのです。

ティンティナブリの基本は、旋律声部(M-voice)と、ティンティナブリ声部(T-voice)の二声部のホモフォニーです。ペルトは旋律声部を「罪」、ティンティナブリ声部を「赦し」に擬えています。

旋律声部には基点となる主音があり、これに対するティンティナブリ声部は、主音に基づく短三和音の音の内、旋律声部の音に同音以外で最も近いもの(第1ポジション)、あるいは2番目に近いもの(第2ポジション)となります。

また、それぞれのポジションは、ティンティナブリ声部が旋律声部よりも上に来るもの(上位 superior)と、下に来るもの(下位 inferior)に分けられ、またその混合の場合もあります (変位 alternating)。

上掲の例では、旋律声部がイ短調というか、Aエオリアンモードの音階で、短三和音は「A-C-E」です。

したがって「1st position, superior」の場合、ティンティナブリ声部はその中から旋律声部より高く、かつ最も近い音を採るので、A-C、B-C、C-E、D-E、E-A… といったようにティンティナブリ声部が付けられます。

ティンティナブリ声部は結局のところ分散された単一の不変の短三和音であり、旋律声部との間に協和音や不協和音を作りますが、和声が機能的に進行することはありません。中世のオルガヌムの方法に近いともいえます。

この不動のハーモニーがもたらすのは、久遠の鐘の音の響く神秘の静寂の世界です。

それでは実例としてペルトの代表作の一つ《Für Alina》(1976)を見てみましょう。これはティンティナブリ様式による最初の作品です。

この曲は1976年2月に作曲されましたが、その前にペルトには7年間に渡る沈黙の時期がありました。その間、彼は古楽の研究を通じてティンティナブリに開眼し、このささやかなピアノ曲をもって新たな境地を開いたのです。

題名の「アリーナ」はペルトの友人の娘で、当時12歳の彼女に捧げられたこの曲は、演奏技術的には極めて平易です。

原題は《Aliinale (For Alena) 》Спокойно, возвышенно, вслушиваясь(静かに、崇高に、耳を傾けて)

主音は B で、調号からすればロ短調ですが、通常の和声法とは異質の原理の音楽なので、旋法的にBエオリアンと呼んだほうがいいかもしれません。

まずペダルを踏みながら低音で2オクターヴ離れた B を重ねて厳かに鳴らします。これは鐘のハム音に相当するものといえるでしょう。

その後は、右手が旋律声部、左手がティンティナブリ声部で、オクターヴ離れながらも、ほぼ厳格に「1st position, inferior」の定式に従います。参考までに前掲の譜例の主音を B に「移調」したものを下に示します。ペダルはずっと踏み込んだままなので、これらが重なり合いつつ瞑想的なハーモニーを作り出してゆきます。

聖歌風の旋律はそれ自体はどうということもないもので、ティンティナブリ声部はさらに退屈ですが、2つが合わさることで別世界が立ち現れます。自ら弾き、耳を澄ませることで、根源的な音楽の神秘に触れることができるでしょう。

拍子の指定は無く、1小節ごとに小節内の音が1つ増え、第8小節で最大の8音に至り、その後は同じように減少していきます。

しかしながらクライマックスとなるのは第8小節ではなく、その先の第11小節です。

ここで初めてペダルを離す指示(*)が現れると共に、旋律声部の F に対し、ティンティナブリ声部が定式を外して C♯ を弾くのです。この瞬間はまさしく奇跡というほかありません。

自筆譜では、この箇所に何故か花が描かれています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?