モーツァルトの弾いたピアノ②:シュタインの発明(187)

次は手紙の本題であるところのシュタインのピアノです。

Germanischen Nationalmuseum, MIR 1097. https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_GNM_693983

クリスティーネ・ショルンスハイム『レオポルト・モーツァルト:ハンマーフリューゲルのためのソナタ集』(2012)、使用楽器はアウグスブルクのモーツァルトハウス所蔵の1785年製ヨハン・アンドレアス・シュタインのオリジナル。

ヨハン・アンドレアス・シュタイン Johann Andreas Stein (1728 - 1792) は、ゴットフリート・ジルバーマンの甥であるストラスブールのヨハン・アンドレアス・ジルバーマンや、前回のフランツ・ヤコブ・シュペートのもとで修行した後、アウグスブルクでオルガンやピアノの製造に従事し、それに色々と変な楽器を発明したりもした才気溢れる職人でした。

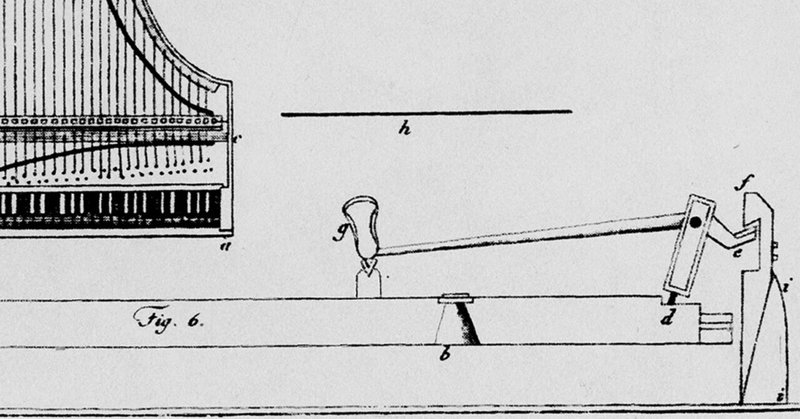

シュタインのピアノはハンマーの回転軸の向こうを引っ掛けてヘッドを跳ね上げる Prellmechanik アクションですが、彼はその引っ掛けるところをバネで弾力をもたせて打弦時にハンマーを解放するエスケープメントにしたのです。

この独創的な設計はクリストフォリのアクションに比べてはるかにシンプルでコンパクトながら、それに勝るとも劣らぬ性能を発揮します。このアクション方式はドイツ式やウィーン式とも呼ばれ、以後ウィーンのピアノメーカーで改良を加えながら長く踏襲されることになります。ベーゼンドルファーは1909年までこの系統のアクションによるピアノを製造していました。

彼の楽器は彼独特の特徴があって、特別な漏出装置がしてあります。百人の製造家中の一人もこの点に気付いていません。しかしこれがあるからピアノが唸り声を立てたり、耳障りな音がするのを防いだりできるのです。彼のハンマーは、指で鍵盤を押していようといまいと弦に触れると同時に離れます。

服部訳では「特別な漏出装置(エスケープメント)」となっていますが、原文は「mit auslösung」とあるだけで「特別な」というのは訳者の付加です。ピアノにエスケープメントがあるのは当然だと考えたのでしょう。しかし当時のドイツのピアノといえばエスケープメントの無い、惰性でハンマーをぶつけるだけの原始的な Stossmechanik や Prellmechanik の「パンタレオン」が普通だったのです。もっとも「百人の製造家中の一人もこの点に気付いていません」というのはシュタインの受け売りに過ぎないでしょうが。

シュタインのピアノのハンマーヘッドは木に薄い革を貼ったもので、音域によって大きさを変えています。これは初期の型ではクリストフォリやその模倣であるジルバーマンのような円筒形のヘッドでした。ただしクリストフォリが厚紙のパイプの輪切りを使用していたのに対し、シュタインのは木製です。モーツァルトが褒めたダンパーもやはりクリストフォリ風で、シュタインはおそらくクリストフォリ=ジルバーマンのピアノを熟知していたようですが、その上で彼は全く独自のアクションを開発したのです。

Germanischen Nationalmuseum, MIR 1097. https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_GNM_693983

シュタインのアクションは軽量な構造によりタッチが非常に軽く鋭敏で、中間レバーなどが介在しないためクラヴィコードにも通じる応答性の良さがあります。またシンプルであるがゆえに故障が少なく信頼性が高いところも好まれました。

しかしシュタインのピアノには打弦後のハンマーを受け止めるバックチェックすらありません、フェルトを付けた台があるだけです。この程度のクッションではかなりリバウンドするため、あまり強く弾くと弦の二度打ちが避けられません。しかしながら当時のピアノに求められていたのは大音量ではなく優美で繊細であることであったので問題にはならなかったのでしょう、音量が必要な場合はチェンバロが用いられました。モーツァルトもピアノの善し悪しを語るのに音量などを持ち出してはいません、彼が興味あるのは如何に音のコントロールが利くかということです。

ただし大音量が出せないことは「強い」音が出せないことを意味しません。打鍵の限界に近づけば楽器の音色は張り詰めた叫びとなります。むしろ大音量を追求した現代のピアノは多少の強打では素直に音量が増えるだけなので、腕力を用いない18世紀のピアノ曲では迫力を欠いた弱々しい演奏になりがちです。真空管ギターアンプのオーバードライブの迫力は大出力のハイファイアンプでは出せないようなものでしょうか。

彼はこの楽器を作りあげると、(彼自身が言ったことですが)あらゆる楽句をひいてみて、どんなことにも堪えるよう試験し続けます。彼は自分自身の利益のためにのみ労作するのではなく(それだけならこんな苦労をしなくてもよいのです)、音楽のために努力しているのです。彼はよく言います。『私がこんなに自分自身でも多少ピアノをひけるような音楽の熱烈な愛好者でなかったら、この仕事に対する辛抱がとうの昔にしきれなくなったはずです。私は自分の楽器が演奏者に満足され、永持ちして欲しいのです』彼のピアノは本当に永持ちします。共鳴盤が割れたり、破損したりせぬことを保証しています。彼は一台が完成すると、それを雨や雪や太陽の外気に曝して、その後に膠付けした木片を差し込んで、すっかり頑丈強固にします。もしひび割れでもする時は非常に喜びますが、それはこれ以上に何事も起こらないことを確かめることができるからです。時としては自分で割ってから、それを膠付けにし、二重に頑丈にすることがあります。彼のところには現在までに、こういうピアノが三台できていて、私は今日それをひきました。

シュタインが本当にこのように完成した楽器をわざわざ痛めつけるような真似をしていたのかは非常に疑問で、単なるセールストークの可能性が高いでしょう。クリストフォリはベントサイドなどの湾曲させた木材の応力を組み立て前に殺しておくことでエージングを不要にするという手法を唱えていましたが、楽器を雨ざらしにするのは流石にどうかと思います。むしろシュタインのピアノは構造的な欠陥から経年でレストプランクにヒビが入ることが多く、現存楽器は大抵レストプランクが交換されています。

ケースはドイツのチェンバロによく見られるS字型のベントサイドで、柔らかい木材に硬い突板を貼った二層構造。響板はスプルースで厚みには微妙なグラデーションがつけられています。弦は鉄と真鍮と丹銅を音域ごとに使い分け、基本的に二重弦ながら最高音域だけ三重弦のものもあり、音域は FF-f3 の5オクターヴ。シュタインが1780年代に使用していたという音叉が A=422Hz (421.6 Hz) で、おそらく彼の楽器はこのピッチで設計されているのでしょう。

Germanischen Nationalmuseum, MIR 1097. https://mimo-international.com/MIMO/doc/IFD/OAI_GNM_693983

私は自作の六曲の奏鳴曲を暗譜で、ここでもミュンヘンでもひきました。第五番のト調は、例の有名なクラブの音楽会でひきました。最後のニ調は、シュタインのピアノでひくとすばらしい効果をあげます。膝で押すペダルは、他の誰のよりも彼のものが巧みに作られています。それに触れたかと思うとすぐに働いて、押すのをやめると同時に、少しの振動も感じられなくなります。

この「ニ調の奏鳴曲」は「デュルニッツ」の通称で知られる《ピアノソナタ第6番 ニ長調》K. 284 / 205b に違いありません。

シュタインのピアノにはダンパーを操作する膝レバーが標準装備されていました。この曲は別にシュタインのピアノに合わせて作曲されたものではありませんが、オーケストラ風の賑やかな第1楽章は膝レバーを活用することでトゥッティとソロの対比を効果的に演出することができたでしょう。

https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/294539

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?