クロード・バルバトル(鍵盤楽器音楽の歴史、第143回)

サン・ロク教会のごますりオルガニスト、バルバートルは、彼の楽器に、手にリラを持ったラモを描かせた。しかし彼の音楽はなんと貧弱な霊感しか持ち合わさないことか!

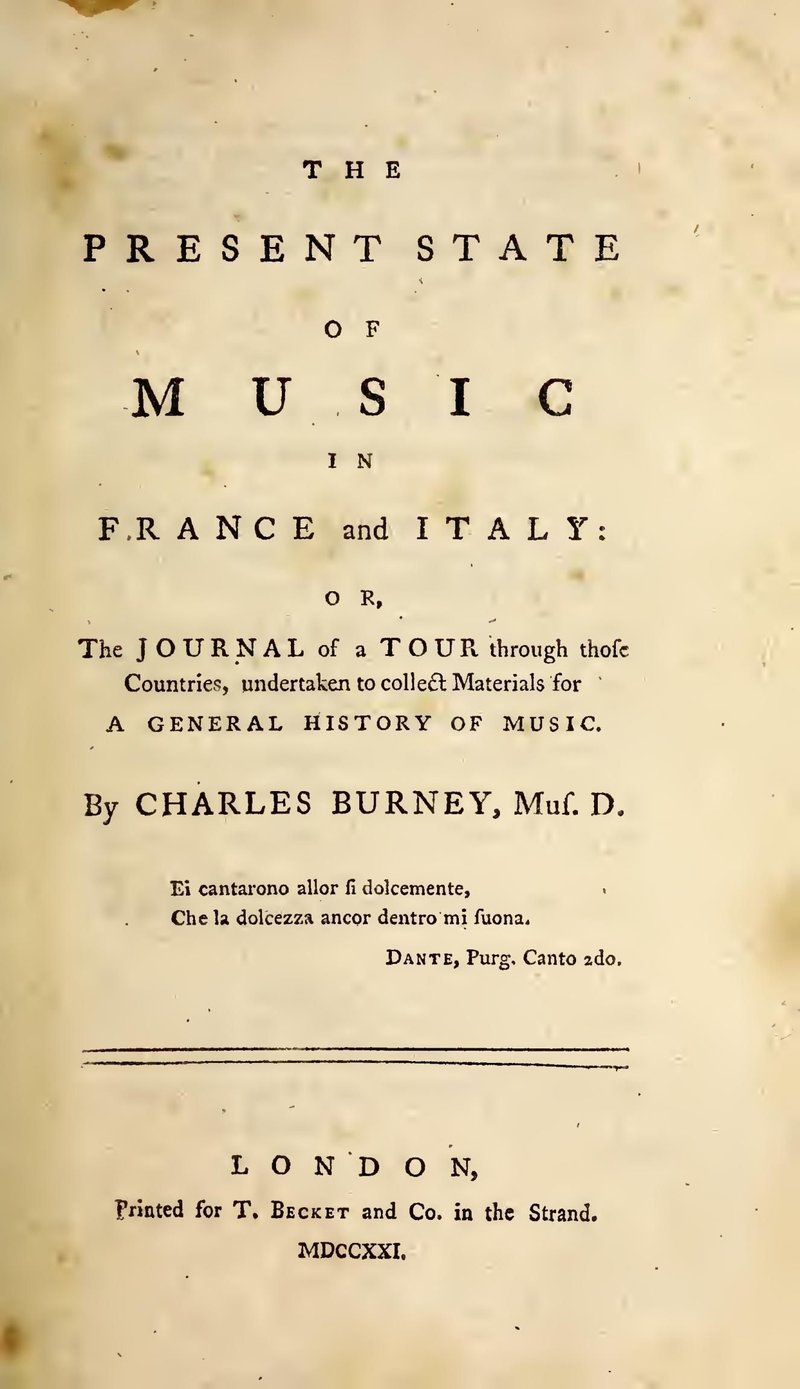

1770年7月、イギリスの音楽史家チャールズ・バーニー (1726-1814)はパリを訪れ、その時見聞した当地の音楽事情が翌年出版した『フランスとイタリアの音楽の現状』(1771) に記されています。

日曜日。有名なバルバトル氏の演奏を聴くためにサン・ロック教会に行った。彼はその教会のオルガニストであり、またノートル・ダムとコンセール・スピリチュエルでもオルガニストを務めている。

イングランドからの旅行者として演奏を聴くのをとても楽しみにしていると、私は先日に前もってバルバトル氏にいつ演奏するのかを問い合わせておいた。彼は親切にも、自宅でお会いしましょうか、それとも3時から4時の間にサン・ロックでお迎えしましょうか、と言ったので私は後者を選んだ、そのほうが迷惑がかからないと思ったからである。

私はもちろん彼は教会にいるものと思っていたが、思いがけないことに彼は親切に迎えに来てくれた。彼は非常に礼儀正しく私をオルガン・ロフトに招き入れ、そこで私は聴くのと同じぐらい見ることも出来た。

そのオルガンは巨大な楽器で、建造されてから20年も経っていないものだった。4段の鍵盤とペダルが備わり、グレートとクワイア・オルガンはスプリングで連絡している。3段目の鍵盤はリード・ストップのためのもので、上はエコー鍵盤である。この楽器は下方には大変効果的だが、上では鍵盤が耐え難い騒音を発する。

バルバトル氏は私を楽しませるために大変に骨を折ってくれた。彼は合唱を伴奏するのにあらゆるスタイルで演奏した。マニフィカトが歌われたとき、彼はそれぞれの節の間で数分間フーガや模倣曲、その他あらゆる種類の音楽を演奏した。それが狩りの音楽やジグであっても、私が見る限り会衆が驚いている様子はなかった。

クロード・バルバトル Claude Balbastre (1724-1799) はラモーと同じくディジョンの生まれです。

なお、しばしば彼の名はクロード=ベニーニュ Claude-Bénigne とされ、また生年が1727年とされることがありますが、1727年に生まれたクロード=ベニーニュ・バルバトルは彼の弟であり、こちらは10歳を前にして亡くなっています。

それからバルバトルの肖像とされているクラヴサンの前でギターを弾いている人物の細密画がありますが、これもおそらくは別人で、実際はオペラ歌手のピエール・ド・ジェリオット Pierre de Jélyotte (1713-1797) の肖像と考えられています。

それはともかく、1750年にバルバトルがパリに出てきたとき、ラモーはこの同郷の青年を手厚く援助し、そのことが彼をラモーの崇拝者としました。後に彼は愛用のクラヴサンにラモーの肖像を描かせたほどです。

教会の後でバルバトル氏は私を家に招き、素晴らしいルッカースのハープシコードを見せてくれた。それは内も外も、私がパリで見た最上の馬車や、あるいは嗅ぎ煙草入れにも匹敵する繊細さをもって装飾されていた。外側はヴィーナスの誕生、蓋の内側はラモーの最も有名なオペラ、《カストールとポリュックス》から、地上、地獄、楽園が描かれており、その楽園にはリラを手にした有名な作曲者自身が描かれている。1764年に私はラモーに会っているが、その肖像はとても良く似ている。この楽器の音色は力強さよりも繊細さが勝っている。ユニゾンの1つはバフであるが、非常に甘く心地よい。タッチは非常に軽く、これは羽軸のためで、フランスでは常に弱いものが使われる。

この「バフ」というのはパスカル・タスカンのポー・ド・ビュフルのことでしょう。この楽器は後にピアノに改造されてしまっていますが、外装はそのままで現存します。

バルバトルの作品で現在最も演奏機会が多いのは1759年に出版された『クラヴサン曲集 第1巻』でしょう。収録曲はすべて人名を冠したキャクターピースで、組曲形式はとらず、アルマンドもクーラントもありません。

バルバトルのクラヴサン曲には、フランスのクラヴサン音楽の精華たるリュート風の様式、クープランがそれを究めたスティル・ブリゼの面影はもはやほとんどありません。それが新時代の始まりとしてではなく、衰退と堕落の顕れとしか見られていないのは、あるいは後継者の不在のためではないでしょうか。

そのシンプルさ故にどこか現代的な趣のある終曲《モリソー La Morisseau》、ソフィー・イェーツの演奏で聴くこの曲は、あまりにも幸福感に満たされすぎていて逆に切なくなってきます。

バルバトルは1756年にサン・ロックのオルガニストのポストを得、1760年にはノートル・ダムの4人のオルガニストの一人に選ばれます。バーニーの注にもありますが、同僚は(アルマン=ルイ)クープラン、ダカン、フーケでした。ルイ16世時代には王室礼拝堂のオルガニストを務め、王妃マリー・アントワネットにクラヴサンを教えています。

バルバトルの演奏は当時大変な人気を博し、特に毎年クリスマスにサン・ロック教会で行われたノエルの演奏には、あまりにも多くの人が押し寄せたため、1762年には大司教が彼に演奏を禁じるまでになりました。

バーニーの訪れた年、1770年に出版されたバルバトルの『ノエル集 Recueil de Noëls』では、対象楽器としてついに「フォルテ・ピアノ」が現れています。しかもオルガンが選択肢にありません!

とはいえ現在は大抵オルガンで弾かれていますね。

サン・ロックのオルガンは、その後名匠カヴァイエ=コルによってリビルトされており、当時のままとはいきませんが、それでも相当数のパイプは18世紀のものです。

バルバトルの3番目の出版曲集は、1779年出版の『四重奏ソナタ集 Sonates en Quatuor』です。これは2台のヴァイオリンとチェロに加えてお好みでホルン2丁を「伴奏」とするクラヴサンないしピアノのための作品です。この手の作品では現代の常識に反して弦楽器は脇役であり、主役は御令嬢の弾かれる鍵盤楽器の方です。

モーツァルトかハイドンの作品と言っても通じそうなこれらは、当時パリで人気を博していたドイツ人作曲家たちの作品に対抗したものでしょう、これならウィーンでもやっていけそうです。

四重奏第3番の第2楽章〈Romance〉は以前より人気の曲であったらしく、ドン・ベドスの『オルガン製作の技法』 (1766) で自動オルガンの作例に用いられています。

バルバトルの他の作品、就中オルガン作品は手稿によってのみ伝えられています。ディジョン時代の1749年の日付のある『オルガンとクラヴサンのための諸曲集 Livre contenant des Pieces de different genre d'Orgue et de Clavecin』は非常に美麗で、出版の予定もあったのではないかと思われます。収録内容はオルガン曲やクラヴサン曲に加え、ヴァイオリン・ソナタや歌曲まで非常に多岐にわたっています。

とはいえ1曲目の《Plein Jeux》は一つの音符も書かれていないわけですが。

あまり芳しい評価のないこの曲集ですが『エール ト短調』のような心に染みる旋律を持った佳品があることは記憶されても良いとおもいます。バルバトルの人気を支えていたのは何といってもこの旋律の才であったに違いありません。

バーニーの体験とは別に、バルバトルはマニフィカトのための尋常なオルガン作品も残しています。これらがかなり保守的で真面目なのは1750年代の初期の作品であるということもあるでしょう。

1789年7月14日、パリ市民によってバスティーユ監獄が襲撃されフランス革命が始まります。王室や教会と関係が深い明らかに旧体制側のバルバトルには苦難の時代が訪れました。

革命後の晩年のバルバトルについて知られていることは多くありません。彼は職も資産も失ったようです。1792年の『マルセイユ行進曲とサ・イラの歌、市民C. バルバトルがフォルテピアノ用に編曲、フランス共和国の防衛隊の勇士のために Marche des Marseillois et l’Air Ça-ira Arrangés pour le Forte Piano par le Citoyen C. BALBASTRE Aux braves défenseurs de la République française l’an 1792 de la République』が彼の最後の作品となります。ピアノ曲です。

クラヴサンは旧体制を象徴する楽器として激しく排斥され、オルガンも多くが競売にかけられ弾丸を作るために鋳溶かされました。

バルバトルがこの自身の編曲した『ラ・マルセイエーズ』をノートル・ダムのオルガンで演奏したということが、彼の零落ぶりを表すエピソードとしてしばしば語られますが、おそらく事実ではないでしょう。

バルバトルがオルガンを弾くとしたらむしろサン・ロック教会の方ですが、ここはもはや安全な場所ではなく、組織的に略奪が行われ、オルガンも2795本のパイプのうち1428本が革命時に失われています。

1795年10月5日の王党派による「ヴァンデミエールの反乱」の際には、あろうことかサン・ロック教会の前で散弾を大砲でぶっ放した馬鹿がいました。国民公会軍副官であったナポレオン・ボナパルトです。サン・ロック教会のファサードには今もその時の弾痕が残っています。

1799年5月9日、クロード・バルバトルはアルジャントゥイユ通り181番地の自宅で亡くなり、翌日サン・ロック教会で葬儀が行われました。75歳でした。

同年11月6日、世俗化され「勝利の殿堂」となっていたサン・シュルピス教会の広間でナポレオンは晩餐会を催します。そのパリ最大のオルガンで食卓の音楽を演奏していたのはアルマン=ルイ・クープランの次男であるジェルヴェ=フランソワ・クープラン (1759-1826) でした。

その3日後にナポレオンはクーデターによって権力を奪取し、革命は終わりを告げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?