『ペンギンの憂鬱』ウクライナの憂鬱。

カント先生曰く”人間はもともと邪悪で、放っておくとすぐに戦争をはじめる存在である”。

能天気な不良老人ジュニア(ぼくのことです)は、この星のどこで、なにが起こっていようが、町を徘徊し、昼酒をぐびっとやりながらページをめくる。

そして、また目覚めれば目の前に溢れかえるリアルとフェイクを払いのけ、いつものように本を片手に町をうろつく。

時々は思う。お前が手にしているその本、そいつにこの世の真実は書かれているか?

新潮社クレストブックシリーズは有難い。

特に七十歳の大台を目の前にしたぼくにとっては、これまで出会えなかった海外文学への道標になってくれる頼れるシリーズだ。

ジュンパ・ラヒリ、アリ・スミス、アリステア・マクラウド、テジュ・コール...

そしてアンドレイ・クルコフに出会えたのもこのシリーズのお蔭だ。

このシリーズの作品には、帯とは別に本体を包むカバーの表四と折返しに、内容や著者のおおよそをつかめるコピーが書かれている。

本作品には、<憂鬱症のペンギンと売れない短編小説家。なんて魅力的な取り合わせだろう。>と表四に大きく書かれているし、表紙の折返しには文庫本と同じようにあらすじとどんなジャンルに属す小説なのかとか、作家や新聞の書評まで掲載されている。

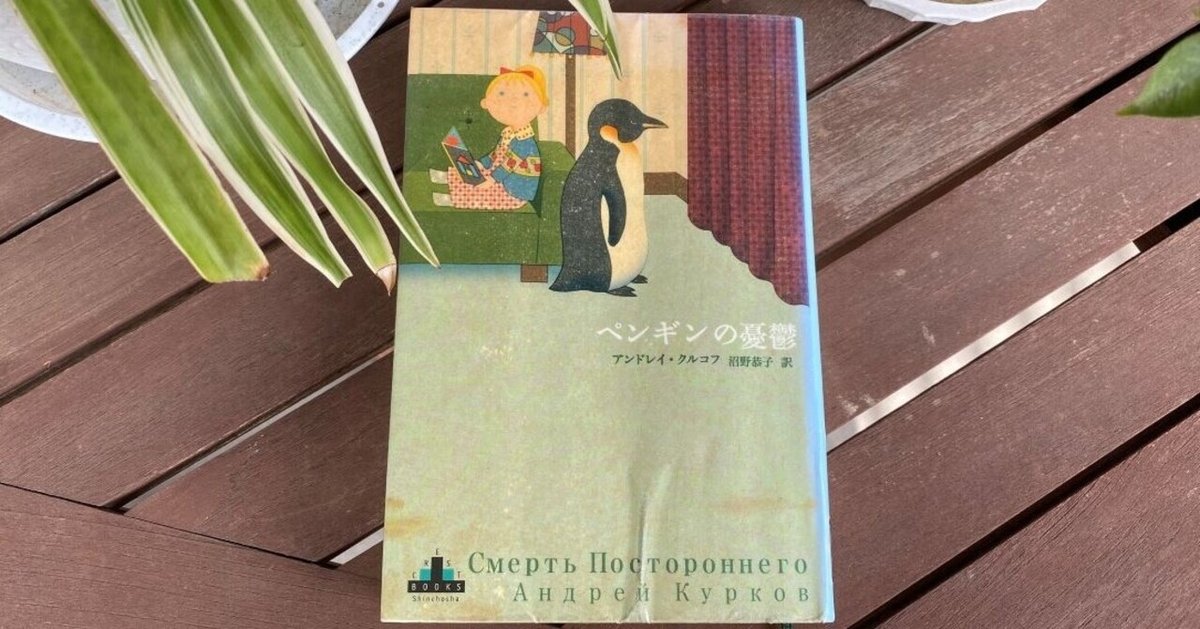

と、ここまでシリーズを持ち上げておきながら、この本がクレストブックシリーズだと気がつかず、ただ『ペンギンの憂鬱』というタイトルと表紙の女の子とそっぽを向くペンギンにひかれて、歩いて5分の市立図書館分館から借りてきた。

ロシアのウクライナ侵攻の1か月ほど前だったかな。

表紙のペンギンは皇帝ペンギンのミーシャ。

ソ連が崩壊し、独立したウクライナの首都キーウに住む売れない小説家ヴィクトルの部屋で暮らしている。

暗い廊下を歩きまわり、キッチンの閉まっているドアをつついたりする憂鬱症で心臓の悪いペンギン。

30年前、<ウクライナ・ソビエト社会主義共和国>から“ウクライナ”となった頃の首都キーウは、官僚の汚職、利権をめぐるマフィアの抗争、暗殺など、犯罪の多発する混乱の中にあった。

持込み原稿がちっとも売れないヴィクトルに、ある新聞社から著名人の追悼記事執筆の依頼が来る。

売れない小説家にはありがたいお話だが、追悼されるご本人が生きている間に記事を作成してストックしておくのだという。

怪しいではないか。何か裏がありそうだぞ!と思わせる面白い仕掛けだ。

ヴィクトルの追悼記事は、当の本人が死亡しないかぎり掲載されない。

されどギャランティは良い。ヴィクトルはストック行きの追悼記事を書き続ける。

ようやく、ヴィクトルの“作品”が掲載される日がやってくる。

それは、ヴィクトルが最初に書いた政府の大物用の一番気に入っていた記事だった。

著名人が死亡したから大手新聞社としては追悼記事をのせる。

しごく真っ当に思えるが、記事はあらかじめ書かれていて、あとは本人が死んでくれればという段取りになっている。

さてさて、いよいよ極上のミステリーが動き始める。

動き始めはするのだが、ぼくはペンギンのミーシャに引っかかっている。

恋人が出て行った1週間後、ヴィクトルは財政難の動物園からミーシャを引き取ってきていっしょに暮らしはじめる。

―ヴィクトルは孤独だったけれど、ペンギンのミーシャがそこへさらに孤独を持ち込んだので、今では孤独がふたつ補いあって、友情というより互いを頼り合う感じになっている。

著者はある小話をヒントに、ヴィクトルと孤独を補い合う相手をペンギンに設定したと答えている。

ペンギンをつれて散歩している男に警官が「動物園に行きなさい!」と言う。男は了解していなくなる。 しかし、男はまだペンギンを連れている。警官が「動物園へ行けと言っただろう!」と言うと、男は「はい、動物園へは行ってきました」と。

プロの作家である著者が、犬や猫よりも読者の目を惹きそうなペンギンを選ぶのは至極当然である。

小説は読まれてなんぼだものなぁ、ペンギンだよなぁ、とおぼろに納得しながら、まだなんか気になって仕方ない。

なんだっけ、なんだっけと記憶の引き出しを引っ搔き回していたら“メディシン・アニマル”が出て来た。

カナダのユーコンに暮らす先住民族カスカ族のひとたちには、身近にいるクロクマ、オオカミ、カエル、ライチョウなどが、そのひとのメディシン・アニマルとなり彼らの命をつなぐ狩場へ導いてくれたり、何かに迷った時に直感やヒントを与えてくれるという。

文化人類学者・山口未花子さんが、カスカ族の狩猟に同行したときのこと。

カヌーをゆるゆると進めるハンターの前に、ヘラジカが突然現れ、じっとこっちを見ている。ハンターはすかさず猟銃を構えるが、ヘラジカはまるでここだ!と言わんばかりに顔を正対させて動かない。

ヘラジカを仕留めたハンターは、「自分がヘラジカを欲しいと思っていたから、ヘラジカは(撃たれるのを)待っていたんだ」と言ったそうだ。

常識ではあり得ない。科学的に証明できない。そうかもしれないが、人間はおのれ自身のことさえほとんど解明できていないのだから、ぼくは、メディシン・アニマルの存在、わが身を人間のいのちをつなぐ糧として差し出すヘラジカ、焚火に飛び込むうさぎの話の方に与する。なんだかこころやすらぐではないか。

ミーシャを登場人物のメディシン・アニマルだと仮定して読み進めてみると…

ミーシャは憂鬱症でおまけに心臓が悪いと教えてくれた元動物園のペンギン飼育係ピドパールィ老人は、孤独な人生の最後をヴィクトルに看取ってもらえた。

編集長とつながりのあるマフィアのミーシャ(同名は洒落なのか、他に意味があるのか)は、逃亡中に四歳になる娘ソーニャ(表紙の女の子です)をヴィクトルに預けて姿を消す。

ソーニャはミーシャと暮らすことになり、なにかと世話を焼こうとする。

ピドパールィ老人を葬った墓地で知り合った別口のマフィア、リョーシャは、抗争で死人が出るたびにペンギンのミーシャを葬儀に参列させてくれるよう頼みに来る。

さらに、心臓移植しかミーシャが生きる道はないことを知ると、移植用の人間の子どもの心臓までマフィア流に手配してしまう。

ミーシャは何も話さない。何もしない。ただ、冷凍の魚を餌にもらい、冷たい水を入れたバスタブにダイブする。

得体の知れないコンクリートの塊りが、いつも頭上に浮かんでいるようなキーウの暮らしには、カスカ族のようにメディシン・アニマルが必要だった。 アンドレイ・クルコフは、本作を書き進めていくうちにそのことに気が付いたのではないだろうか。

さて、ストーリーはいよいよ「破」から「急」へ。

ヴィクトル自身、なかなか良く書けたと思っている元作家で国会議員の追悼記事が、ついに掲載される日がやって来た。

そして、ヴィクトルの追悼記事は次々と掲載されていき、以前のように余裕をもって推敲する時間さえなくなるほど忙しくなっていく。それは、死人が増産されるということでもあった。

編集長に「何も知らなくていい」とあれほど言われていたのに… 作家の性なのか。 “知り過ぎる”ことはおのれの墓穴を掘る”ことを意味する。 書く側から書かれる側に立場が一変してしまったヴィクトル。 さあ、これからどうする?

著者のアンドレイ・クルコフは、1961年レニングラード(現サンクトペテルブルク)で生まれ、3歳のときからキーウに住み暮らしている。

『ペンギンの憂鬱』は1996年にロシア語(タイトルは別)で発表された。

あれから30年。

ウクライナは、もっと重苦しい憂鬱のなかにある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?