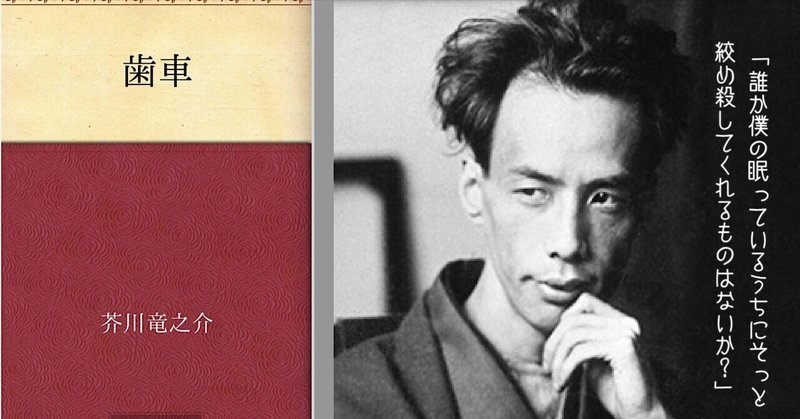

vol.133 芥川龍之介「歯車」を読んで

作家であり続けることはこんなにも辛いことなのだろうか。

発狂の恐怖に怯えながら、精神的に追い込まれていく主人公「僕」の意識の流れが描かれていた。「芥川の遺書」としての評価があるこの作品、著者の「ぼんやりとした不安」を抱え込んでいる様子が苦しいほどに伝わった。

<内容>

主人公「僕」は、知人の「結婚披露式」に参加するため、ある避暑地から東京に向かう。その途中レエン・コオトの幽霊の話を聞く。それ以来、たびたびレエン・コオトを目にすることになり、ついにはレエン・コオトを着た義兄の轢死の訃報に接する。その後も不吉と思える出来事に遭遇し、何者かによって死や発狂に導かれる。地獄的状況に自らが陥っているような妄想を抱くようにもなる。やがて頭痛とともに半透明の歯車が視界を塞ぐ症状に襲われる。妻にも「お父さんが死んでしまいそうな気がした」と言われてしまう。(内容おわり)

「だれか僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか?」でこの作品は終わっている。

主だった物語があるわけでもなく、個別の出来事から精神的に追い込まれていく内面が積み重なるように描かれていた。

凡庸に生きている僕には、芥川の精神的苦痛を想像しきれない。頭痛とともにやってくる不安や強迫観念を判然としないままに読み終える。

この作品も構成的にはフィクションなんだろうけど、精神を削ってのギリギリの創作にすざましさを感じた。満ちた切迫感は痛々しくもあった。

実際にこの作品が書かれた昭和2年3月、その2ヶ月前の1月には、芥川の秘書、平松麻素子と帝国ホテルで心中未遂事件を起こしていた。すでに精神分裂病的な症状に陥っていたという解説もある。(琉球大学教育学部の資料「パトグラフィ」を参照)

それにしてもだ。近代の作家に訃報が多いという印象がある。

芥川や太宰、三島、川端、確かヘミングウェイやゴッホもそうだった。芸術に身を置くと、感性が研ぎ澄まされて精神に支障をきたす傾向があるのだろうか。高い創造性と精神疾患に相関があるのだろうか。

はたまた、時勢の変化が関係しているのだろうか。あるいは、生かされるくらいなら死を選ぶという個人的な特質性から来るのだろうか。一方、高齢の井伏や志賀はどうなんだ。少し調べたがどれもしっくりっこない。

この作品から「ぼんやりとした不安」を想像したかったけど、なんだか息が詰まる。

そこから逃げるように、大きなくくりで考えてしまった。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?