短歌考~カクヨムの「短歌選者」のインタビュー記事より

みん俳もグランドフィナーレを迎えましたね。

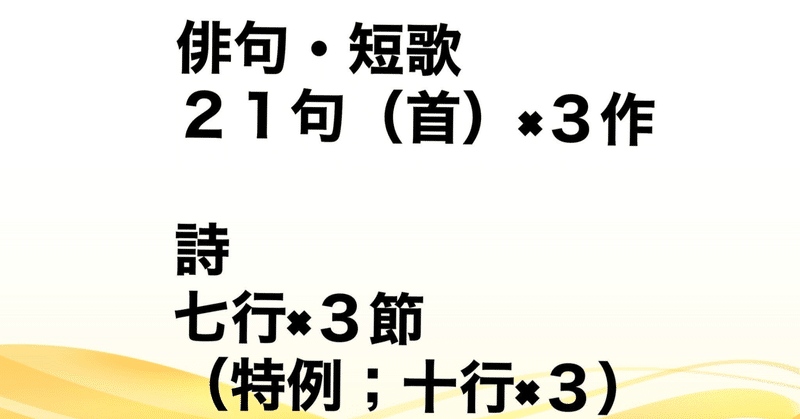

その一方で、カクヨムで「第1回短歌・俳句コンテスト」が6/1から開催されます。

今回は、初めて公式大会に「短歌」を出してみようと思い、さしあたり今までnoteなどで詠んできた歌を出してみることにしました。

(場合によっては、作品を増減させるかもしれません。)

形としては「短歌」になっている自信はありますが、実は、小学校だか中学校の国語の教科書の「短歌の作り方」のページを参考にして作っていましたので、短歌のプロフェッショナルから自作がどのように評価されるか、今イチ自信がなかったのです(苦笑)。

そこへ、今大会の審査員である大森静佳さんのインタビュー記事が公開されました。

そのインタビュー記事について、紹介&考察を綴ってみたいと思います。

1. 初心者が「短歌を詠もう!」と思った時に考えるべきこと

多分、日頃から短歌を作り慣れている方から見れば、私も「初心者」だろうなあと思います。もっとも、俳句は割と作っていますので、短歌を作るときも俳句を作るときも、感覚は似ているというのが、実感でしょうか。

インタビュー記事では、大森さんが自作を例にして、イマジネーションの広げ方を解説して下さっていました。

冬の駅ひとりになれば耳の奥に硝子の駒を置く場所がある

インタビュー記事から読み取れる内容を踏まえると、「情景を詠む」というのは、俳句と共通しています。そもそも俳句は、和歌の上の句が独立して進化してきたものですからね。当たり前なのかもしれません。

大森さんの句で言えば、実景としては「京都駅で人と別れて、黙って歩いている」というものだったとのこと。

【読みたい心の情景】

一人になった途端に、心がしんとする感覚を詠み込みたい

ということで、ここから作詩に移ります。

①「一人である」「静かである」という情景から浮かび上がってくるKWは、「一人」「孤独」「冷たい」などの言葉。

②これらを想起させるKWは「硝子」

③硝子から想起したKWは、「チェスの駒」

だそう。

俳句の世界でいう(短歌もかな?)「発想を飛ばす」というやつですね。

私は苦手なのですが^^;

これらの使いたい言葉をどんどん書き出し、書き出した中から使いたい言葉を選んで、歌にするのだそうです。

このとき注意したいのが、「映像的・具体的なイメージを探して選び取る作業を、より大切にすること」。

単に「寂しい」「嬉しい」と書くと、記号的な仕上がりになってしまうそうです。

俳句の世界でもそうですね。私もまだまだですが、感情的な表現を直接書いてしまうと、説明的になって野暮ったくなってしまいます。

ちなみに私の場合、俳句が先にあってそれに「付け句」(下の句をつける)をして短歌を作ることも、よくあります。

俳句の場合は有季定型が基本ですから、この方法だとより情景が詠み込みやすいのかもしれません。

2. 「五七五七七」という短歌の定型について

大森さん曰く、「三十一音は、意味や状況を伝えるには非常に短い」そう。それでも私は、十七音の俳句からすれば、自由度が高いような気もするのですけれどね。

まあ、通常の散文に比べれば表現に制約があるのは確かで、大森さんの場合、伝えたい景は一つに絞るそうです。一つに絞ることによって、自分が見ている景色を定型にしたときに、実物以上の象徴的な暗示が生まれるとのこと。

また、五七五七七全体を一つの音楽として捉え、そのリズムを身体の中に慣らしておき、リズムに気持ちを乗せるのだそうです。

私はあまりやりませんが、俳句の世界でも「句跨り」になることがあります。それと同じ感覚なのかもしれません。

ここで、私も気になっていた「五・七・五・七・七」と間を一文字ずつ空けて応募する形式について。

恥ずかしながら私も俳句初心者の時はやっていましたが、やはり推奨できないそうです。

言葉を無理やり押し込めたような韻律になり、ぶつぶつと切れていると、短歌ではなく標語のような印象になってしまうのだそう。

そういえば、松山市の「俳句ポスト」の講評で、家藤先生も同じようなことを仰っていた記憶があります。みん俳のようなフリーダムなスタイルならばともかく、一般的な公募作品では止めておいた方が無難でしょう。

このスタイルに慣れてしまうと、発想もぶつ切れの歌や句になりがちなので、普段からやらないように心がけた方がいいのかもしれません。

短歌の場合、ぎりぎりで「上の句」と「下の句」を分けて表記するくらいでしょうか。

ちなみに、「ぶつ切れ」になっている感覚を掴むには、縦書きにしてみると違和感を掴みやすいと思います。

3.二十首連作部門に向けて連作の作り方

今回、密かに悩んでいたのがこれです。

恐らく短歌の連作は今の私には無理ゲーですが、俳句は連作にも挑戦するつもりです。というか、既存の句を「連作」として出す予定なのですけれどね。

短歌の場合(俳句も同じだと思う)、テーマが明確に決まっていれば、テーマから考えて歌を作って並べますが、はっきりしていない場合は、雰囲気や世界観を頭の中でイメージし、一首々々の呼吸をつなぎ合わせるように、全体をつなげるそうです。

また、連作の場合はタイトルがつくのも特徴。これも小説の場合と異なり、必ずしもタイトルで読者説明する必要は無いそうです。

インタビュイーの方曰く、とりわけWeb小説では「タイトルで説明して読者を惹きつける」手法が用いられることが多く、傾向として長いタイトルになりがちとのこと。

(※私の場合は、短めです)

短歌の場合、歌の中から一つの言葉を抽出してタイトルにすることも多いそうですが、読者を惹きつけるような引力を持ちつつ、全部を説明しすぎないことがポイント。

全体の流れとしても、たとえば二十首の場合、十九首や二十首目でいかにも「終わり」の歌を真正面から出すパターンにすると、作品全体としての余韻が失われてしまうとのこと。

ふーむ。

ここも、韻文の世界感を大切にするということですね。散文の場合は、説明を最後丁寧にすることが多いのですが、その逆の手法です。

これも、感覚を掴むのに戸惑うかもしれません。

俳句の連作は、私も誰かに「連作として成立しているか」、チェックしてもらえるといいなあ。

インタビューは、俳句の選者についても行うそうなので、その中で「連作」の考え方について、触れてもらえると嬉しいです。

4. 短歌を作るときは、どれくらい読者を意識する?

韻文の世界って、基本的には「説明し過ぎは野暮、だが飛躍しすぎてしまうと伝わらない」のですよね。私もめっちゃ身に覚えがあります(苦笑)。

noteでは俳句に親しんでいない人にも「読み物」としても楽しんでもらうために、解説文をつけることも多いですが、本来は邪道です。

大森さんの場合、作っている最中は読者を気にせず、自分の感覚や心の内を掘り下げて三十一文字に落とし込み、そこまで出来てから第三者視点で読むそうです。

これは、私も同じ。私の場合、即吟で出すこともありますが、基本的には作句してから少し時間を置いて推敲することが多いです。まあ推敲は、文学作品の基本中の基本ですし、

• 散文チック(説明的)になっていないか

• 切れ字を含む助詞の使い方は、合っているか

• 使っている言葉の文法は正しいか(活用形など)

は、鑑賞側としても気になるところ。特に散文的な部分は、時間を置いてからチェックしないと気づきにくいと感じます。そう言う私も、まだまだ自分には甘いんですけれどね。

第三者に伝わるかどうかは、やはり「誰かに読んでもらう」のが一番で、noteで言えばコメント欄でのアドバイスが該当します。

読者の目を意識しすぎても自分らしさを失いますが、意味が全く通じないのでは本末転倒。このバランス感覚を磨くには、日頃から誰かに見てもらうのがベターのようです。

そんなわけで、初めて「短歌」の専門家のインタビュー記事を拝読いたしましたが、俳句の世界にもつながる事柄が多く、大変勉強になりました。

俳句はこれからも続けたいと思っていますし、短歌も気が向いたら時折詠むかもしれません。今までほぼ自己流で短歌を作ってきた私にとっては、有り難い記事でした。

おまけ

カクヨム特有の「キャッチコピー」で使ったのは、こちら。

説明にも載せましたしnoteでも発表しましたが、拙作(御岳山のお犬さま)からの作品です。

奥多摩の吉野の郷に梅香る君となずらふ古の日々

今回出している中で、多分一番テクニカルなのは、こちら。

沖つ鳥胸の白羽根さざめけどものうらみせじ君がためにと

山根あきらさんの企画(欲しかったラブレター)で詠んだものですが、沖つ鳥が鑑賞ポイントといったところでしょうか。

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。