【映画評】高畑勲監督『かぐや姫の物語』(2013)

線に命を吹き込む(アニメートする)こと。それは初め、変態や運動(とりわけ飛翔)の愉しみとしてあった。しかし、物語——それはしばしば「結婚」を最終目的とする――を希求するうちに線が人間の身体をかたどることとなり、その身体は物語という名の制度のなかで馴致されることとなる。制度への欲望が先行するうちに変態・運動の自由は奪われ、遂には全てが停止する――結婚を拒絶したところで別の停止装置が作動する。こうしてアニメーションは終焉を迎え、別の物語が希求される。

鳥虫けもの草木花

咲いて実って散ったとて

せんぐりいのちがよみがえる

『かぐや姫の物語』は畢竟、かぐや姫の(非)結婚譚を語る裏で、アニメーション史そのもの――ひたすらメタモルフォーズ(変態)を追求したエミール・コールの時代(20世紀初頭)からディズニー・プリンセス・ストーリーに象徴される長編(結婚)物語の時代(1930年代〜)へ――を辿ってみせる。

〈おまけ〉S・ドゥロルムによる『かぐや姫の物語』評:「穏やかさの恐怖」(抜粋)

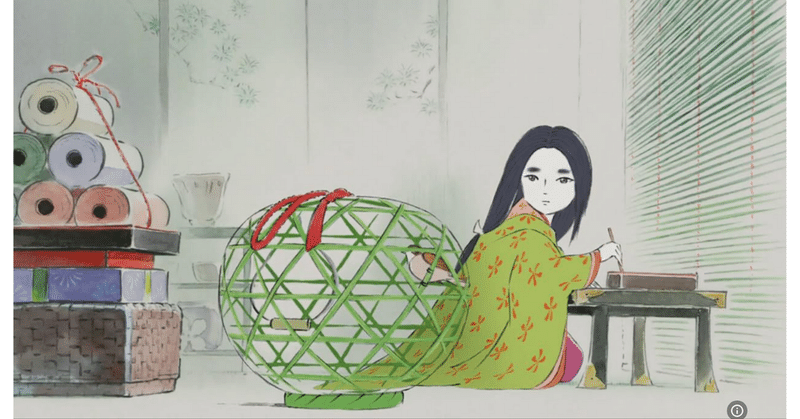

一日だけの実人生を味わった後に自らの責務に戻る姫に我々が覚える心痛は『ローマの休日』のそれだけではない。周り全てが動く中、姫の顔だけが強張る。姫が永遠の囚われ人となったことを告げる「顔上の停止」。

出典:Cahiers du cinéma, mai 2018.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?