当時10歳だった私のルポルタージュ〜福島原発事故の現在地〜

【初投稿】これは、震災当時10歳だった私(大学生・20歳)が原発20km圏内を巡る、ちょっと長めなルポルタージュです。

はじめに 〜震災から10年、成人を迎えた私が思うこと〜

上の写真は、当時12歳だった兄が小学校の社会科見学に行った時のものだ。エネルギー社会の未来について学んだ彼らは、満面の笑みを浮かべている。

私が生まれたのは2000年の7月で、震災当時10歳だった。

この記事を公開した2021年1月11日(成人の日)時点で20歳、大学2年生だ。

実家のある福島県郡山市では10日に成人式があって、1時間に満たないオンラインの式典で終わった。市長の祝辞をリアルタイムで見ていた人は200余り、市が開放している中学校ごと掲示板には1つの投稿もない。

あと2ヶ月で、東日本大震災からちょうど10年を迎える。あの時間を共にしたクラスメイトと再会しようと楽しみにしていた成人式がなくなり、このまま一生会えないような気もしている。彼らは今、何をしているのだろうか。元気にしているだろうか。

原発事故について語るのは容易ではない。当事者であるというだけでは見えにくい事柄が、世の中には溢れすぎていると思う。科学とは何か、真実とは何か、感情とは何か......。人はそんな曖昧な疑問を、長い時間かけて仮説検証し、僅かでも体系化しようと努めてきたのかもしれない。

普通の私たちには、日常のあらゆる疑問を解消し、体系化するための時間なんて与えられていない。むしろ大体のケースで、物事の個別的な断片を拾い集めて、人生を選び取るしかない。

そもそも子供には、自分で人生を選び取ることすら許されない。震災当時10歳だった私も、様々な法や社会規範で守られ、あくまで「大人」というオーソリティに守り尽くされた子供でしかなかった。年齢的に、家族や友達との死別・離別を経験したことがなかったのも大きかった(むしろ、それらを経験してからの方が震災の重みは増した)。

だから、いくら私が福島出身で、震度7を経験し、著しい心的外傷を負いかねない惨劇を眺めていたからといって、自分が体験したこともない、ましてや遠く離れた赤の他人の悲劇を、リアリティを持って想像することなどできなかったのだ。私も含め、目の前で大切な人が流され、故郷が黒い海水に沈んでいない非当事者にとって震災は、どこまでも想像の産物だ。

ただ私には、明確な被災者意識とも異なる、いわば「準被災者的」な原体験が横たわっている。子供にも明らかな風評被害や、原子炉建屋が吹き飛ぶ、まるでフラッシュバルブのような光景、大量の支援物資、見たことも聞いたこともない町からの寄せ書き、狼狽した菅直人首相、東日本全域が壊滅するシナリオ、いつまでもテレビから鳴り響く轟音、阿鼻叫喚、猪苗代湖ズ『I love you & I need you ふくしま』のビデオ、『花は咲く』の混声......それら幼いなりに受取した記憶の連続は、微かに私の意識の底につっかえている。

同時に、幼さゆえに共鳴できなかった他者の感情も、朧げながら鎮座している。放射能に怯える大人の緊張、農家、作業員、避難民に跳梁跋扈する「震災」という暴力的なフィルター。彼らは未だに、虻蜂取らずの絶望・希望を同時に眺めながら、たった1日の記憶の残滓を抱え続けているのではないだろうか?

あれから長い年月が経過し、私は成人を迎えた。未だに生活と行動規範の多くを親と大学に依存していて、とても大人になれた気がしない。むしろ原発事故の時と同様、コロナ禍で情報過多となった数値に煽られるがままに、自らの人生を選び取ってしまっている。そしてこの状態が、2021年も連綿と引き伸ばされる予感がしている。

震災当時を振り返っても正直、成人を迎えた今ほどの心の空洞はなかったように思う。確かに、大きな揺れで家の壁や食器が破損し、ライフラインも止まり、何人かの友達は県外に転校した。ただ、漫画家やアーティストが講演に来たり、ダライラマが来日したり、例のごとくチャリティーソングを合唱したり、日本や世界が「絆」を信じ、繋がっていく様には、どこか「エールを交わすイベント」というか、「応援合戦」的な多幸感が存在していた。

実被害の少ない私が、恩恵的な側面ばかりを強調してしまうのは不謹慎だろう。ただ幼い頃の私は、確かにそういうモチベーションを持っていたはずだし、未体験の悲劇にリアリティを感じるより、目の前のフェスに興じる方が自然で有意義だった。被害がどの規模のものか、何人が亡くなったとかいう「数値」の話はいかにも退屈で、逸早く汚染土のない外で遊び、家ではドラえもんを見ていたかった。

同様に、放射能を恐れたこともなかった。私が強気な性格だったせいも大きいが、今だってコロナウィルスが恐ろしいとは思わない。健康よりもむしろ恐ろしいのは、目に見えない物質によって侵される、自分たちの尊い生活様式に違いない。甲状腺検査を受けていた10歳の私は頑なにそう信じていたはずだし、オンライン講義を受けている20歳の私だって、本質的には同じことを考えている。

他方で、この10年を振り返ると、思春期・青年期のナーバスな過程が、自分自身の幼さゆえの暴力性を、積極的に訓戒する機会を与えてくれたようにも思う。きっと私は震災以降、当たり前の協調性や、打算のない生き方の大切さについて幾度となく説かれたはずだ。そして、時には過去の不公正を恥じながら、歳を重ね続けたはずだ。「もしも大切な誰かを失ったら」「もしも職や家を奪われたら」「もしも大量の放射能を被曝したら」「もしもコロナを周りの友人に移してしまったら」......

義務教育を終え、祖父母を亡くし、高校の青春を終え、上京して大学生活を送る。そして今後。もちろん、ここでは到底書き尽くせない私の人生と、積み重ねられた経験の連続は、未体験の「もしも」の悲劇にリアリティを与えてくれる、豊かな情緒を結んでくれているはずなのだ。

福島第一原発20km圏内ツアー

出典:野馬土公式HP

そんな私は、たまたま知った「福島第一原発20km圏内ツアー」に参加することにした。

今年はコロナ禍で長く帰省している事情もあり、来年は就活もあるから、自分の過去や福島の現状を振り返る最後の機会になるかもしれないと思ったからだ。成人式で当時のクラスメイトと再開できないのなら、自分にできることをやろうと思った。

「福島第一原発20km圏内ツアー」とは、NPO法人野馬土(ノマド)が2013より主宰する、被災した同乗者を連れて福島第一原発20km圏内を視察できるツアーのことだ。

もちろん、原発の避難区域は現在進行形(2020年3月に大熊町と双葉町一部で避難指示が解除された)で変化しており、ツアーで視察できる場所も日に日に変わってくる。今回のツアーでも、つい先週から開通した道路や立ち入りが許された区間が多くあるらしい。

野馬土は「福島県民に対して、放射能汚染による食品の安全性に対する不安や県民の健康に対する不安を最小限にとどめるための事業を行い、相馬地方をはじめとする福島県の地域及び農業復興に寄与する」(定款:第三条)ために設立されたNPO法人で、災害支援や農産物販売、イベント開催、エネルギー開発事業といった事業を幅広く展開している。

公式HPによると「野馬土」という名前は、野馬追で有名な相馬の土地、 遊牧の民を意味するノマド(Nomad)、 世界に開かれたウィンドーである野窓などの意味がかけられているらしい。

世界でIT化が進み、時間や場所に囚われない「ノマドワーカー」は増え、コロナ禍の在宅勤務によってさらに加速している。「時間や場所に囚われない」とは聞こえが良いが、家や農地が流され「場所」を失い、仕事が無くなり「時間」を奪われた彼らが述べるとアイロニックに聞こえるのは、邪推だろうか。

今回のツアー同乗者 "Mさん" は、南相馬市で農業を営んでいるという(地元では名の通った方らしいが、ここでは匿名化している)。震災で自宅が半浸水し、原発20km圏内の農地も避難指示で荒れ果てた。長らく仮設住宅への避難を余儀なくされていたが、現在は相馬郡の新知町にお住まいだ。

Mさんは震災直後、全国の津々浦々を飛び回ったという。災害状況を伝える傍ら、福島沿岸部の農業を守るために国を訴え続けた。現在は荒れ果てた広大な農地を再生し、その一部をエネルギー事業で活用するなど、被災地の復興に努めている。

【レポートA】 「原発を除く」再生エネルギー工場

ツアーの内容は同乗者によって変わるということだが、今回は相馬市の沿岸を出発し「南相馬市→浪江町→双葉町」と巡った。津波で流された後も、長らく避難指示区域として管理されていなかった沿岸部に迫った。

(※ ちなみに郡山から相馬までは、2020年8月に開通した復興支援道路である国道115号・相馬福島道路 [無料] を利用した)

(※ a〜cは筆写撮影。dは電気新聞より)

まず相馬市沿岸から南へ下って驚いたのは、「原発」を除く発電所の多さだった。

経産省の資源エネルギー庁は未だに原発の稼働を推進しているが、東京電力は2019年7月に楢葉町の福島第二原発の廃炉を「正式」に決定し、同年9月末を廃炉日とした届出を経産省大臣に提出している。

詳しく調べてみると、南相馬市は「再生可能エネルギー推進ビジョン」を掲げていた。このビジョンは、元々震災が起こる直前の2011年3月初頭に策定されていたらしいが、震災を受けて大きく改訂せざるをえなかった。津波で荒れ果てた広大な土地、福島の営農者の減少により放置された農耕地を利用するための「土地再生事業」としての意味合いが強まった。

南相馬市はそれ以後、2015年3月に全国の自治体で初めて「脱原発都市宣言」を告示し、「原発を除く」再生可能エネルギーを推進している。市によると、2030年までに「原発を除く」再生可能エネルギーだけで市内100%の電力自給を目指している。

a. 風力発電

日本のエネルギー事業を担う日立グループは、前述した南相馬市の方針や、国連のSDGsなどの開発目標を背景に、地元4社と南相馬サステナジーという企業に共同出資した。

南相馬サステナジーは、日立のエネルギーセクターとして再生可能エネルギー研究に注力してきた「日立パワーソリューションズ」による全面的なサポートの元、南相馬市沿岸部の風力発電の事業主体を担っている。

その結果、2018年3月に稼働し始めたのが「万葉の里風力発電所(=a)」だった。遠隔監視・制御システムのもと24時間体制で監視され、風の状況に応じた最適運転に努めている 。年間の予想発電量は一般家庭の約4,500世帯分に当たり、年間約1万トンのCO2排出抑制が期待される。

発電所を前に、同乗しているMさんは「日本の技術力では足りない」と洩らした。第三次産業に向けた世界最大規模の風力発電所を設営するためには、高い技術力を海外の巨大テック企業を誘致しなければならないらしい。

(画像出典:福島洋上風力コンソーシアム)

さらに、約620億円を投資された楢葉町沖合の浮体式洋上風力発電所が不採算により撤去されるのはその最たる失敗だったらしい。日経新聞によると経済産業省は2020年12月16日、5月に引き続いて洋上風力発電所2基を約50億円をかけて撤去する見通しをたてた。復興のシンボル、あるいは第三次産業に向けられた巨大投資がまるで白紙に戻ってしまった。

被災地の「観光化」は様々な議論が飛び交っていると思うが、風力発電所が技術力ではなく「被災した場所にあること」を喧伝されてしまうなら、私は違和感を覚える。

最近になって、日本のIT技術はアメリカや中国と比べて極めて深刻に後退しイノベーションは起こらないという論調の本が増えている気がする。もしかするとそうした余波はエネルギー産業にまで広がっているのだろうか。

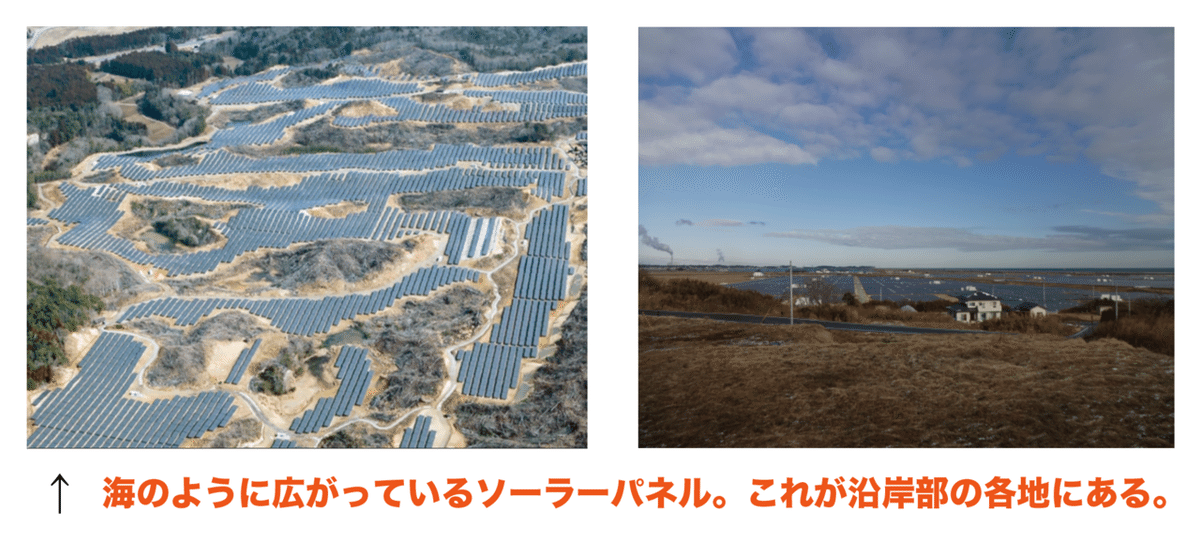

b. 太陽光発電

(※ 左写真は日経新聞より、右は筆者撮影)

沿岸部のソーラーパネル(=b)の多さには驚かされた。津波で流され誰も農地として耕そうとしない土地を、埋め尽くすように敷き詰められている。ちなみに大規模なソーラー発電所を「メガソーラー」と呼ぶらしい。

日経新聞(2020年10月5日)によると、福島のメガソーラーの発電量は6月末で約79万2800キロワットとなり、茨城県を抜いて全国首位になった。先に述べた南相馬市の「再生可能エネルギー推進ビジョン」はじめ福島における一連の国家的な再生可能エネルギー戦略がもたらした所産である、とはいえよう。

単純に比較できないが、これで福島第1原子力発電所3号機(78万4000キロワット)を上回ることになるらしい。詳しくは調べていないがこの話だけ聞くと、多くの場所と時間をかけて設置したメガソーラーが原発一機分の発電力しか持たないということになり、国が原発に頼ろうとしている背景が見えてくる。

震災以降、私の中でもソーラーパネルが増えたという実感は確かにある。郡山市にある私の実家の裏山にもメガソーラーができたし、高速道路を走っている際、脇目にメガソーラーを捉えることも珍しくない。友人の家の屋根にはやたらとソーラーパネルが設置されるようになったし、ソーラーパネルを設置する各家庭に補助金を交付される制度があるという話もよく聞くようになった。

そんな中、2021年1月3日に県民にとっては嬉しいニュースが飛び込んだ。東京新聞(2021年1月3日)によると、原発事故によって廃業を余儀なくされた二本松市の農家の男性が、日本最大規模のソーラーシェアリングを実現させようとしているという。

(※ 画像出典:東京新聞)

ソーラーシェアリングとは、太陽光発電と営農を同じ場所でシェアして行うことを指す。時期や気候によって成果が不安定な農業を支える、画期的なアイデアだといえよう。農林水産省の「営農型太陽光発電取り組み支援ガイドブック」によると、これまで茶や水稲、柑橘類やレタスなどの作物の営農実績があるという。

ちなみにMさんは、ブルーベリーや繊維産業(オーガニックコットン、羊毛、麻布)とのソーラーシェアリングを行っているらしい。Mさん曰く、福島沿岸部では圧倒的な農家不足に陥っていて、ソーラーシェアリングの担い手が少ないらしい。

原因としては、避難指示が解除されつつも既に避難先で新たな地盤を固めている農家が多いことや、未だ生活インフラが完全でない20km圏内に戻る特段のメリットがないことなどが挙げられるという。

そこでMさんは、ならば自分たち少数精鋭で、大規模な土地と大型機械を駆使した農業事業を展開してみせると意気込んでいた。実際に見た南相馬市の田んぼは、確かに郡山の田んぼよりも畔(あぜ)と畔の間隔が広かったように思う。

c.d 火力(石炭・バイオマス)発電

(※ 左画像は電気新聞より)

巨大な火力発電所から白い煙がもくもくと立ち昇り、南相馬市の空を覆っていた。

Mさんからは火力発電所について詳しい説明を受けなかったが、私はとりわけ再生可能エネルギーに関わる情報だけをかい摘んで調べてみた。

まず、南相馬市の原町火力発電所(=d)は津波により、壊滅的な被害を受けた。だが2013年にも運転を再開し、現在は東北電力最大の火力発電所となっている。

2015年より、環境に優しい木質バイオマスを導入し、石炭との混焼を始めた。東北電力は同年4月公式ホームページにて、年間で約5万トン(一般家庭約1万世帯の年間排出量に相当)のCO2削減を見込んでいる、とした。

また、相馬市で2018年に運転が開始された相馬石炭・バイオマス発電所(=c)も、木質バイオマスと石炭の混焼を行っている。1995年に東電と東北電力の合同出資で生まれた同じく相馬市内の新地町火力発電所も2015年より木質バイオマスの導入を進めたらしい。

もはや福島の火力発電は従来のものではない。SDGsに適った脱炭素社会への取り組みを強化しているのだ。

======

ここまで、福島沿岸部のエネルギー事情について記してみた。

どうやら福島は「原発」にとって変わる再生可能エネルギーを推し進めていて、全国的な規模で事業を拡大させているらしい。

それら実情を知っている人間が、どれほどいるだろうか。県民である私でさえ、調べるまではわからなかった。原子力災害で残された禍根について取り上げる人は多けれど、次世代の福島のエネルギー問題について取り上げている人は意外と少ないのかもしれない。

私は原発関連の書籍をほとんど読まないから、詳しいことはわからない。ただ福島で生み出された再生可能エネルギーが、やはりかつての福島第一原発と同じくらいに首都圏全体のインフラ整備へ貢献してくれることを祈るばかりだ。

【コラム】 「みんな電力」の取り組みについて

「みんな電力」が電気の産直販売を行っている経緯をご存知だろうか。

みんな電力は「顔の見える電力」をキャッチフレーズに、自分が支払う電力使用料を「生産者」に届けられるシステムを考案した。

これにより、ソーラーシェアリングを行っている発電所や、津波の被災地を活かした発電所など、地球に優しい発電所に個人で出資することができる枠組みを作り出すこと成功した。

ちなみにMさんが管理する南相馬市小高区の一部ソーラーパネルで発電された電力は、アパレルブランド「BEAMS JAPAN」の各店舗から出資を受けている。

「BEAMS JAPAN」はかつて新宿店舗にて「地方からの産直電力を店頭販売する」という未聞のキャンペーンを開催した経緯がある。『今や電気も”モノ”である』として、スーパーで直接モノを見て購入を決めるように、自分たちが使用する電力を直接見て、主体的に選ぶことを可能とした(詳しくはこちら)。

環境に対して個人が問題意識を持ち、主体的に協力するようになるという構図は、ベジタリアンが増えている構図と似ていると思う。野菜を作る「生産者」さんを意識するのと同じように、エネルギーを作り出す「生産者」さんを意識して電気を利用する。

まさにこれは、国連のSDGsに適った倫理的取り組みであるように思う。

【レポートB】 国家戦略で設置された「研究特区」

(※ 地図は「福島イノベーション・コースト構想」公式パンフレットから抜粋)

次に驚いたのは、国家戦略で設置された最新の「研究特区」の存在だ。

広大な敷地を利用した研究・実験施設、医療センターが立ち並び、どこも芝が綺麗に整備されていて、コンクリート打ちっぱなしの壁が眩く照らされていた。

ツアーでは研究所内を見学する時間はなかった。だが一般に向けた研究紹介やシンポジウムが定期的に開かれていていて、その報告書は各ホームページで閲覧することができる。

【レポートB】ではその情報をもとに、福島沿岸部の「研究特区」についてご紹介したいと思う。

<福島イノベーション・コースト構想>

少し回り道になるかもしれないが、研究特区が設立された背景には「福島イノベーション・コースト構想」があった。これを紐解くと、国がなぜ福島に研究特区を設けなければならなかったのかが見えてくる。

公式HPには、構想の概要について「2011年に発生した東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するために、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト」と記されている。津波により更地となった広大な土地を再利用し、新たな産業を通して失われた雇用を取り戻す、という意味合いをもっと強調すればいいと思う。

主要なプロジェクトとして、原子炉の「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関連」「航空宇宙」の6つが掲げられていた。【レポートA】で紹介した再生可能エネルギーの推進は、このうちの「エネルギー・環境・リサイクル」事業の一環として行われていたのだ。

a. 福島ロボット・テスト・フィールド

(※ 画像・文字は公式HPより抜粋。コンクリートで新調された巨大な建造物の数々は、まるでレゴのように見えた。)

福島ロボット・テスト・フィールドは前述した構想の「ロボット・ドローン」の開発実証拠点として設立された施設だ。研究室には2020年3月現在、全国から16の大学や企業等が入居している。

「開発基盤エリア」は施設の本館としての機能を持ち、研究の準備・加工、自然環境を想定した試験場、有識者や一般の方を交えたシンポジウム会場や展示場として役割を担っている。

「無人航空機エリア」では、無人飛行機の実用化に向けた衝突回避や不時着、長距離フライト等の想定実験を行っている。具体的には、水素エネルギーによって長時間の滑空が可能となった「ハイブリットドローン」を施設内にある通信塔を介して13km先の浪江町拠点まで飛ばす実験や、災害時を想定した輸送用血液の輸送実験などだ。

また「水中・水上ロボットエリア」は、ロボットを活用した水中インフラの点検や、水没した街を想定した実証試験を行うことのできる国内唯一の試験場ということだ。河川、ダム、水没市街地、港湾などで起きる水中災害を実際に再現することができる。同じく「インフラ点検・災害対応エリア」も、トンネルや市街地で想定される老朽化や交通事故、自然災害など実際に再現することができる。

施設内では、有人飛行のエアモビリティ、いわゆる「空飛ぶクルマ」の開発や、ソーラーパネルで駆動するソーラーカーの試運転なども行われているらしい。アメリカではすでに無人電気自動車の実用化が進んでいるが、ぜひとも日本の技術力で無人航空機の実用化を進めて欲しいと願う。

ちなみに福島ロボット・テスト・フィールドは経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が主宰する「ワールド・ロボット・サミット2020」の一競技会場として選定されている。しかし現在(2021年1月)新型コロナウィルスの影響で開催の目処が立っていない。

b. 福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)

(※ 画像出典:TOSHIBA)

福島イノベーション・コースト機構における「エネルギー・環境・リサイクル」事業の一貫として2020年3月に浪江町に完成したのが、福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)だ。敷地内のソーラーパネルの電力を利用し世界最大級(10MW)の水素製造装置で水素を生み出している。

生み出された水素は、燃料電池車やバスなどの脱石油モビリティに活用されている。2020年4月より福島県の沿岸部で路線展開する新常磐交通(株)は燃料電池バス「SORA」(トヨタ)を東北ではじめて導入した。

(※ 画像出典:TOYOTA 水素と空気中の酸素の化学反応によって電気を生み出し、モーターを回すという)

福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)の開所式では、当時(2020年3月)の安倍首相が水素タンクを蓄えた青の「MIRAI」(TOYOTA)に乗って入場し、テープカットに臨んだ。安倍首相は式辞にて以下のように述べている。

「ここ福島から、2020年聖火リレーがスタートします。その火を灯すのは、この場所で生まれた水素です。さらに、オリンピック・パラリンピックの大会期間中、街の中でも、自動車やバスが水素で走り、選手村では、水素を活用した電気が利用されます。」(引用:首相官邸)

福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)を一拠点とした水素社会の実現は、国を挙げての取り組みであることが伺える。だがご存知の通り、五輪開催の目処は現在(2021年1月)もたってない。聖火ランナーの辞退も相次いでいる。

【レポートC】 津波・原子力「被災地」の今

津波で流された福島の沿岸部には、「原発を除いた」再生エネルギーの発電所や、国家を挙げた研究特区が設けられているなど、少々意外な光景が広がっていることがわかった。

ただ、それら福島の良い側面ばかりを強調してはならない。

未だに津波・原子力災害の禍根が残っているのが事実だ。震災から10年経ったからと言って、復興が完全なわけではない。特に原子力災害に関しては、今後何十年も国は責任を追及されなければならない立場にある。

次からは津波で流された沿岸部や、原子力災害によって未だゴーストタウンと化している町の景色を追っていきたい。

a. 津波被害

津波被害の大きかった浪江町では、未だに災害当時の建物が残っていた。

Mさんによると、津波被害のあった学校や一部施設は「津波災害を後世に伝える」という名目の下「あえて」残しているらしい。もちろん全ての建物を残しておくわけにはいかないので、ほとんどの建物は段階的に撤去される予定だという。

廃墟となった建物は、倒壊などの危険性からすぐにも撤去した方が良いのだろう。だが元々は避難区域だったということもあり、他に優先しなければならない復興事業があると、どうしても優先順位が低くなってしまうらしい。

(↑ 瓦礫の山と、荒野で寂しく佇む祠。これらも「あえて」残してあるのだろうか)

ちなみに、津波で大量に発生した瓦礫や放射能汚染物などの「災害廃棄物」の多くは、未だに沿岸部随所に作られた「仮置き場」に残されている。

仮置き場に置かれた災害廃棄物は、隣接された「仮設焼却償却施設」や「仮設灰処理場」といった施設で減容化される。最近だと2020年3月、福島第一原発のある双葉町では環境省の要請に基づき、福島県双葉町減容化施設の運転が開始された。

b. 「再生」を目指す土地

沿岸部にあった広範囲の「海岸林」は、津波で流された。再生には100年単位の時間が必要だということだ。

Mさんによると海岸林は津波だけではなく強風や潮風、飛砂などの自然災害を軽減する防災林としての役割を担っているそうだ。また、魚(うお)つき漁や景観保持、生態系維持といった役割も存在する。

津波で損なわれた海岸林を再生する取り組みについて、福島県農林水産部森林保全課の公表によると、福島県は「高潮、飛砂・風害の防備などの災害防止機能に加え —中略— 植生基盤盛土の造成や林帯幅の確保による津波エネルギーの減衰効果など被害軽減効果を期待した『多機能海岸防災林』を含めて整備する」として、海岸林再生への取り組みを強めている。

また、東北電力は2013年より社員ボランティアの一環として海岸防災林復活活動を行っており、岩沼市や福島県南相馬市での植樹祭に参加している。2016年より相馬市を中心に「希望の森」と名付けられた海岸林造成に力を入れている。

NTT東日本も2015より東松島市で海岸防災林再生事業として「みやぎの森」プロジェクトを開催した。他にもフィランソロピーとして海岸林の植樹活動を行っている企業は数多く存在する。

企業を除くと、環境省主催の「グッドライフアワード2015」で環境大臣賞を受賞した「海岸林再生プロジェクト」(環境省の記事はこちら)を主宰した公益財団法人オイスカや、「ふくしまの森と海外林再生」事業を行う公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会などの公益団体の存在も大きい。

現在、沿岸に植樹されている木々は、まだ幼かった。もしかすると私が生きている間に、それらの木々が豊かな海岸林を形成するのを見届けることはできないかもしれない。

ただ「持続可能(=sustainable)」が意味するものとは人一人が生きる限定的な時間ではないはずだ。次の世代へ向けた取り組みが、まさに今必要とされているのだ。

c. 「ゴーストタウン」と化した町の現在

かつては帰還困難区域に指定され「ゴーストタウン」と化していた町に、現在は入ることができる。

写真に映っているのは双葉町の町並みだ。建物には災害当時の状態が生々しく残っていて、窓や外壁が決壊していても放置されていた。人の管理から離れた住居は、わずか10年で廃墟と化してしまうことが伺える。

病院や消防署、地域会館などの公共施設も同様で、コンクリートの壁が黒ずんでいた。

撮影時は冬だったが、夏場になるとさらに多くの雑草が生茂るのだろう。蔦が全面に張り巡らされた住居も多く見受けられた。

廃墟となっている建物が多い一方で、新設されている建物も多かった。被災した町は「再生」に向かって前進し続けなければならない。

未だ半域が帰還困難区域に指定されている浪江町は、被災の現状を正しく伝えたうえで住民の帰還を促そうと奔走している。そんな中、2020年9月に新設されたのが請戸住宅団地(左画像)だったのだ。

請戸住宅団地は海を望める高台にある、計26戸の木造平屋建てから成る災害公営住宅だ。町外から帰還した住民を順次受け入れていて、ツアー時点(2021年1月)でかなりの割合が埋まっていた。

そして2019年の6月にはイオン浪江店(右画像)がオープンしていた。震災後初めて浪江町で営業を開始したスーパーだった。もちろん住民の生活基盤が固まるのは良いことだが、どうかイオンだけに生活必需品が一極集中して欲しくないとだけは思う。ただでさえで住民の減少で苦しい地元商店の需要が、さらになくなってしまうからだ。

(左画像は道の駅なみえ公式、右画像はより)

2020年8月、同じく浪江町で「道の駅なみえ」がオープンし、復興のシンボルとしての役割が期待されている。中には新鮮な海産物や野菜などの直売所やレストラン、パン屋などが入居していて、施設内の酒蔵施設では10年ぶりに鈴木酒造店が営業を再開した。

また大熊町は2019年5月より新設された同町内の本庁舎(右画像)に事務所を移転し、行政の拠点としている。

d. 「中間貯蔵施設」と「帰還困難区域」

左の写真の奥に見えるのは、放射線汚染物の「中間貯蔵施設」だ。

環境省の「中間貯蔵施設情報サイト」によると、福島で除染に伴って大量発生した除去土壌や廃棄物などは「最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設の整備が必要」とされ、大熊町・双葉町で原発を取り囲むように施設が整備されている。

そして右の写真のバリケードから先は、通行証がないと中に入れない「帰還困難区域」だ。

Mさんは、帰還困難区域だけが危険なのではなく、除染が後回しになっている「帰還困難区域以外」の林間部などは今でも警戒が必要だと警鐘を鳴らす。放射能汚染の問題は、まだまだ渦中にある。

かつて私の郡山の実家で除染作業をしてくれた作業員は、関西弁で金髪の若者だった。原発作業員の労働や雇用問題も、方々で取り沙汰されている。

左の画像は「福島復興ステーション」より。ピンクの区域が「帰還困難区域」。未だに浪江町の半域、双葉町や大熊町のほとんどが指定されている。

右の画像は環境省の「中間貯蔵施設情報サイト」より。除染に伴って大量発生した除去土壌や廃棄物などが、福島第一原発周縁の広大な土地で貯蔵されている。

=====

Mさんはツアー中、本心で語ってくれた。

かつて放射能について研究する県外の研究施設が、廃炉になった原子炉を自県に持ち帰らなかったらしい。肝心なところで、誰も自分達を犠牲にしない。災害前も災害後も、リスク背負っているのはいつも自分たちじゃないか、と。

彼は「なぜ福島だけ……」というジレンマに駆られていたのだ。福島の沿岸部では多く人が家や土地、職、家族を失い、原発周辺の人たちは町を追いやられた。仮に帰還しても町には汚染土壌が貯蔵されていて、原子炉もなくならない。震災前には21,000人いた浪江町の住民も、わずか1,500人しか戻っていない。それなのに未だ国は原発を推進している。

「なぜ自分だけ……」という気持ちを抱えている人は、数え切れないほどいるだろう。それは原発事故に限ったことではない。米軍基地を抱える沖縄県民もそうだし、通り魔に遭った被害者もそうだ。コロナに打ちひしがれている、私たち学生もそうだ。

当たり前かもしれないが、彼らが被害を受けなければならない必然性など1つもないのだ。

そして残念なことに、誰も進んで自らを「犠牲」にしない。自分の身は自分で守る。少し治安の悪い海外でパシフィストを気取っていれば、たちまち財布が盗まれ、重大な犯罪に巻き込まれかねない。

私も自分の命を犠牲にしてまで、国や人に尽くしたいとは思ったことはない。令和には乃木将軍も、神風特攻隊員もいないのだ。

ただそこにアンビバレントな感情だけが残っている。当事者の気持ちも理解できるし、そうでない人の気持ちも理解できる。時に誰の味方をすればいいかわからなくなって、日和見してしまう。

【レポートD】 福島の展望 〜災害を「伝承」するために〜

同じ災害を繰り返さないために、やれることは何だろうか。

福島はじめ東北の沿岸部各地で、この災害を「伝承」する取り組みが行われている。

a. 東日本大震災・原子力災害 伝承館

「東日本大震災・原子力災害 伝承館」は2020年9月、福島第一原発がある双葉町で開館した。前述した「福島イノベーション・コースト構想」の一貫として、2015年から計画が始まっていた。

「伝承館」という名称は、他の災害地でも採用されているようだ。羅列すると「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」「名取市震災復興伝承館」「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」 陸前高田の「東日本大震災津波伝承館 いわてTSUNAMIメモリアル」「東松山市震災復興伝承館(東松島市)」「いわき震災伝承みらい館」「大船渡津波伝承館」といった具合だ。

今回訪れた伝承館のパンフレットによると、双葉町の伝承館は「未曾有の複合災害を経験し、復興への途を歩んできた福島の記録と記憶を防災・減災の教訓として未来へつないでゆく」ことを掲げ、展示やツアー、語り部による講話などの企画・運営を行っているらしい。

展示物は撮影禁止なので、外観と内観だけ撮影した。2021年1月現在で開館から4月程ということもあり、かなり綺麗だった。左下の写真は螺旋上に年号を振り返るという展示だが、N.Y.Cグッゲンハイム美術館における河原温の効果的な展示を思わせた。

主な展示は大規模なプロジェクションマッピングを使った「プロローグ」映像からスタートし、「1. 災害の始まり」「2. 原子力発電所事故直後の対応」「3. 県民の想い」「4. 長期化する原子力災害の影響」「5. 復興への挑戦」の5つのセクションに別れている。災害を経験した伝承館のアテンドが、各展示内容を紹介してくれることもある。

伝承館からは津波被害のあった海岸を見晴らすことができた。広大な天然芝は、最新鋭の芝刈り機で整備されているらしい。

ちなみに、左の写真に映っている建物は「双葉町産業交流センター(F-BICC)」で、2020年10月に開所した。1階にはレストランやお土産屋などの商業施設があり、2階より上は県内の一般企業や東電の福島復興本部などが入居している。

伝承館と双葉町産業交流センター(F-BICC)横には、ビジネスホテルが建設中だった。町の至るところで「工事現場」が散見されたが、早く活気ある「人が溢れる」町を見たいところだ。

b. 福島復興祈念公園の設営計画

復興庁は2014年10月の閣議決定を元に、福島の地域コミュニ ティの「再生」や災害の「伝承」を目指す大規模な復興祈念公園の設営を進めている。

福島民報によると、2020年11月に公園の開所式が執り行われ、内堀福島県知事、平沢復興相、江島原子力災害現地対策本部長らがテープカットに臨んだ。

(画像出典:福島県復興祈念公園の施設配置計画)

2020年7月には県のホームページにて、福島県と国土交通省東北地方整備局が構想した「福島県復興祈念公園の施設配置計画」が公開されていた。

上の画像は、復興公園全体を鳥瞰した3Dイメージ図だ。まだ計画段階ではあるものの、とてつもない規模だ。南北約1.2km、東西約0.5kmにも及ぶという。

復興祈念公園のコンセプトは、2018年に7月に福島県と復興庁が公表した「福島県復興祈念公園基本計画」において策定された4つの理念「(1)生命(いのち)をいたむ」「(2)事実をつたえる」「(3)縁(よすが)をつなぐ」「(4)息吹よみがえる」に基づいている。それぞれの理念実現に向けた公園機能をレイヤー化し、空間を創り出していくという。

配置計画によると、双葉町と浪江町にまたぐ中心部において、失われた命や災害に意識を向ける「求心」と、復興に対する希望の「発信」という二つのコンセプトに基づいた「追悼と鎮魂の丘」が整備される予定らしい。丘を中心とした同心円形状に大量の木々が植えられる。

毎日新聞によると2025年に完成見通しということだが、未だ公園の全容は見えなかった。2021年1月より左画像の「見晴らし台」が一般に解放され、公園の設営状況を見ることができる。

調べた範囲ではあるが、公園設営に必要な予算は議論を挟む余地があると思う。復興庁が公表している「行政事業レビューシート」によると、公園設営に執行された予算(単位:百万)は2016年から順に306、936、1,535で、2019年と2020年の予算が3,589、1,429となっている。

国土交通省の開示した「国営追悼・祈念施設(仮称)事業評価委員会の概要」を見ると、公園設営の事業費は「約74億円」と記されている。2025年に完成予定だとしたら、明らかに超過している。

私は国の予算や政策に詳しくないから、誤解している可能性はある。確かに「追悼・祈念」施設の設営は、震災復興の糧にはなるだろう。たが生活インフラではないため、精神療養に過ぎないのではないかという疑念を抑えることはできない。公園設営にかけられた莫大な予算は、果たして2020年の日本で苦しんでいた人たちを救済する手立てとなっただろうか。

今後も公園設営の動目に光らせていきたいと思う。

おわりに 〜相馬の海に捧ぐ〜

以上で、原発20km圏内ツアーのレポートを終えたいと思う。

合計3時間半にも及ぶ、長いツアーだった。ツアーでは他に、昨年新設された漁港や仮設住宅、2020年3月に開通した原発最寄りの「常磐双葉インターチェンジ」や被曝牛の保護・飼育を続けている「希望の牧場」なども回ったが、全てを調べて書くことはできなかった。

改めて、年始にも関わらずご同行いただいたMさん、そしてツアーを企画していただいたNPO法人野馬土さんには、感謝申し上げたいと思う。

*

今回のツアーで得たものは大きかった。

私は事前に何も調べることなく「今、原発はどうなっているのか」というわかりやすい解を求めて参加したに過ぎなかった。

記事を執筆する過程で、能動的に情報を収集することの大切さを悟った。いつもは何げなくマスメディアを眺めているだけだったから、いかに自分は情報に受け身だったかを思い知った。

調べてみると2011年はインターネットにおける震災報道の是非について活発に議論が交わされていたし、SNSが起爆剤となったアラブの春やソー活の発展など、双方向性(インタラクティビティ)を持った情報が世の中を支配するパラダイムに移行した年でもあった。

私たちの世代は既にテレビやラジオに頼らず、スマホのニュースサイトやTwiter、YouTube、Netflixなどを利用して、能動的に情報を選び取るようになってきている。

待っているだけでは、情報は巡ってこない。自分から歩み寄らないと、真理には辿り着けない。

そんな時代が醸成されている。

これほど震災関連の情報がネットに溢れていることを、調べてみるまでは知らなかった。記事冒頭に「当事者であるというだけでは見えにくい事柄が、世の中には溢れすぎている」と述べたが、それは私が情報を一方的に待ち続けていたからに過ぎないと思う。

たとえコロナウイルスの情報が過多でも、能動的に情報を集めさえすれば良いのだ。

人生は『ゴドーを待ちながら』ではいられない。

*

今でも福島沿岸部では、至るところで重厚な機械の駆動音が響き、大型ダンプや作業着姿の工事関係者の姿が行き交っている。被災地に当てられた多額の予算で作り出されたあまりに清潔で文明的な建物や、その周縁で歪に建っている廃墟住宅の数々。

それらを眺めていると、なんだか私は広い大陸の荒野に、一人佇んでいるような重い孤独を引きずってしまっていた。

もちろん、沿岸部で再生可能エネルギー工場が林立していたことや、国家戦略による研究特区が設けられていたこと、災害を伝承するために設立される復興公園や資料館の存在など、「福島の現状」を知ることができただけでも有意義だったとは思う。

しかし「成人」を迎えた私が強く胸に抱いたのはファクトとは異なる、もっと精神的な何かだった。

私が小学校を卒業し、中学校を卒業し、高校を卒業し、大学も後半に差し掛かろうとしている、そのあまりに凝縮されていた時間が過ぎ去っても、原発問題は終わらない。

福島第一原発の廃炉・解体が完了するのは、2051年頃だという。その数値が現実的でないと一部では批判されている。

その頃、私は51歳。どこで何をしているのだろうか。両親は生きているだろうか。被災当事者は、まだ時間が止まってしまったかのような孤独を引きずっているだろうか。

私はMさんだけではなく、多くの被災者の「声」を聞いていた。

地元民ではない「お客さん」は、基本的に津波・原子力災害の関係者やジャーナリスト、被災地を視察する一般人。福島の沿岸部に定住したり、職場を探したりすることを目的に来る人はほとんどいない。

私は被災者の辛い声を聞こうと思って、ツアーに参加したのではない。ただ彼らはそれを前提に、促さずとも語りかけてくる。

*

私は、1日のツアーで回りきれなかった双葉町や大熊町の町並み、伝承館や公園建設予定地などを1日かけてじっくり見てみたいと考え、急遽相馬市の旅館で一泊することにしたのだった。

18時を過ぎても旅館の方は、快く受け入れてくれた。5階まで客室のある大きめの旅館だったが、客は自分たちだけだった。年始ということもあったが、もともと福島沿岸部の人口は減っている。そして今は、Go Toトラベル事業の停止も重なっている。

自分たちのためだけに朝食を作ってくれた旅館の従業員の方は、ここも津波で流されたのだと教えてくれた。一体、彼らはどれだけの不可抗力を味わってきたのだろうと思うと、胸にぽっかりと大きな穴が空いた気がした。

5階、旅館の最上階。早朝の窓からは、透明に光る相馬湾が見渡せた。

とても素敵な部屋を用意してくれたみたいだ。自分たちのためだけに用意された布団、大浴場、食事。現地の「大人」の優しさに包まれそうで、むしろ自分が情けなくなる。私はどれほど未熟な「子供」で、恵まれているだろう。

この相馬湾と繋がる太平洋は約10年前、約2万6000人の命を奪った。未だに行方不明の方もいる。2019年における福島沿岸部の漁獲量は原発事故前の約14%ほどに留まっていて、現在も原発10km圏内の沖は「操業自粛海域」として実質的に漁が許されていない。

2011年の事故より福島全域の沖で、出荷制限魚種を除いた魚種限定で「試験操業」が始まり、今も続いている。2020年2月にコモンカスベというエイの出荷制限が解除されたのを最後に、福島県海域における全て水産物の出荷制限指示が解除された。

また、福島県漁連は2020年9月、「自粛」していた福島沿岸における漁業の本格操業について、2021年4月での再開を目処に進めるという方針を固めた(河北新報)。

段階的にではあるが、福島の海が取り戻されつつあるらしい。

相馬湾を眺めながら、彼らの「海」を取り戻すことはできるのだろうか、と思う。

そして私自身の境遇も振り返る。2020年は悲劇の年だった。私は自分を取り巻く環境や活動を一新したのにも関わらず、新たなキャンパスに一度も通うことないまま、大学2年生を終えようとしている。

自分はコロナの煽りを受けた最も悲惨な学生の一人だと思うこともあるし、もう青春は失われてしまったのだと半ば諦めることもある。そんな不満を吐けるほど気の置けない友人も、ほとんどいないじゃないか。

2021年を迎えて過去最大のコロナ感染者が生まれ、二度目の緊急事態宣言が発令され、一生に一度の成人式もなくなった。この機に「あの」災害を共にした小・中学校の旧友との再会は断たれ、もう二度と会えないような気もしている。

やりきれない。

それは他人も同じことだ。こんな記事を書いていようと、変わらない。

かつて大切な人を失い、職や家を失った被災者と同じように、私たちは決して救済されない孤独を抱えて生きていく。

これからの人生は、もしかするとただ消費されていく日常と化すかもしれない。そんな予感も、確かに抱いている。

だが、珍しくチラついていた相馬の雪も、溶け始めているようだ。

そして湾の先が、犠牲者の命で美しく明滅しているように思えた。

だから私はこの孤独を、故郷の海に浮かべようと思った。

そして「成人」を迎えようと思った。

記事を書き終えるこの瞬間、失われた全ての犠牲者とその遺族、そして今に孤独を抱えている全ての人間に、合掌を捧げたいと思う。

どうか彼らの命が報われますように。

そして今を生きる私たちの心が、救済されますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?