日常における「なぜ?」は、やっかい

面接における「なぜ?」

最近また、面接に関わる機会が増えてきました。

どなたもご存知のとおり、面接においては、

「"なぜ" 弊社を志望したのですか?」

「"なぜ" そのような結果が出せたのですか?」

「"なぜ" その事業に取り組んでいるのですか?」

といったように、採用側も被採用側も、"なぜ?" ということをお互いに投げ合います。

ただ、この "なぜ" という、一見シンプルな問い。

どうにも、かなりやっかいそうです。

先日たまたま、面接にて、採用側と被採用側を第三者的に眺める機会がありました。

例によって、そこでも、儀式的な「なぜ?」が飛び交っていたのですが。

側から見ると、どうにも話が噛み合っていないように見えるのです。

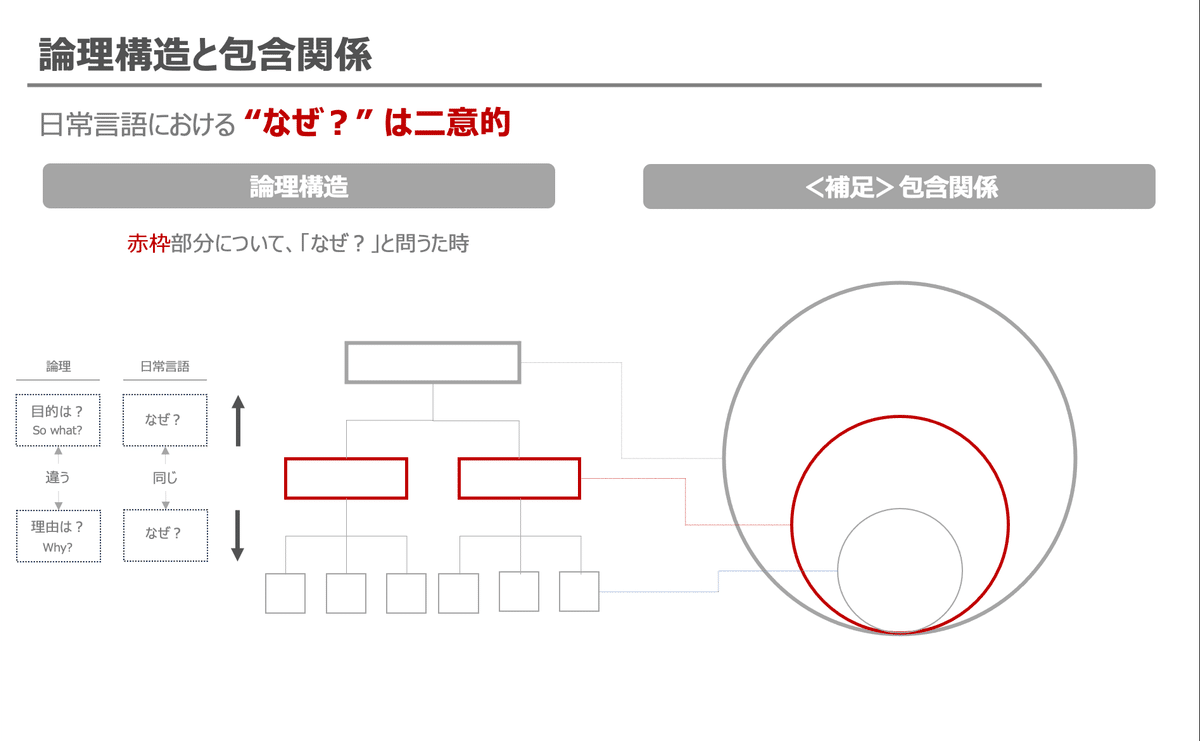

日常言語の「なぜ」は二意的

話が噛み合ってないのはなんでだろう?と、考えて見たのですが。

どうにも、お互いに投げている「なぜ?」の指し示すところが異なるようです。

何が異なっているのか?

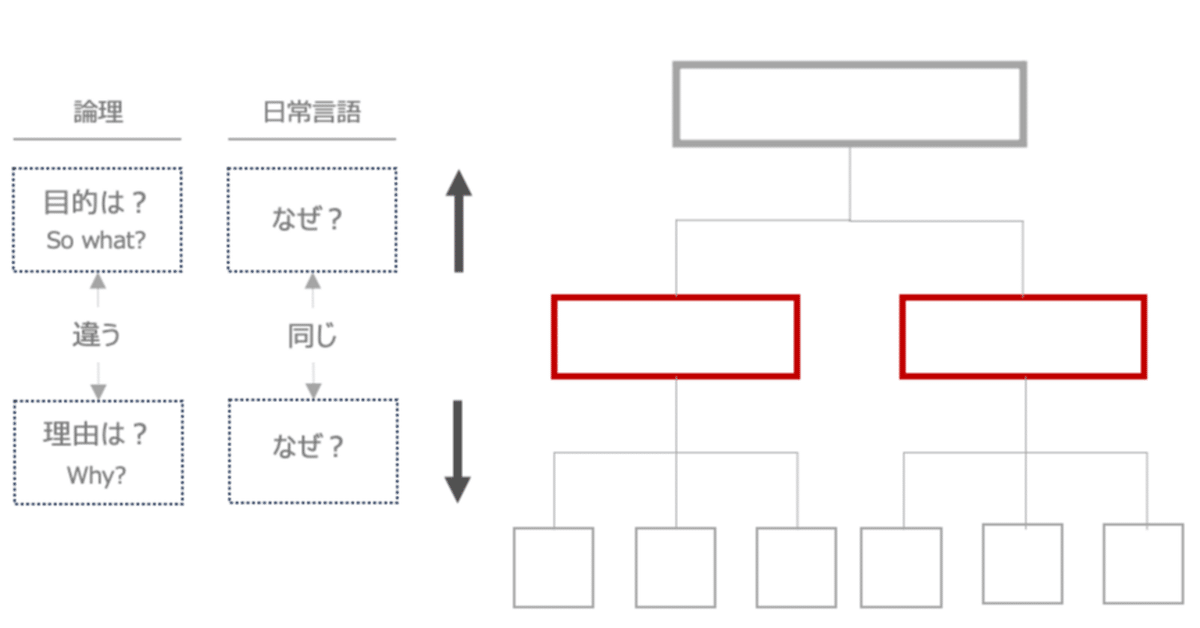

可視化するために、意識高い系ビジネスマンの鉄板、ピラミッドストラクチャーやロジックツリーと呼ばれるものをベースに、描いてみました。

口頭での面接(会話)に意味はあるのか?

先に挙げた面接では、一方が上矢印の「なぜ?」を聞いていたように見えるのに対し。

もう一方は下矢印の「なぜ?」に対してのみ答えていたことに、違和感を感じていたようです。

側からは、ただなんとなく、お互いに応答し合ってるだけで。

違和感のある面接でしたものの。

どうにも、採用者側も被採用者側もお互いに満足はしたようで。

「口頭での面接(会話)に意味はあるのか?」と、疑わざるを得ませんでした。

※皮肉にも、両者共に、"論理的である" ことを自負されていたようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?