浮世絵の成り立ちと視点

皆さんおはこんばんにちは!

(4531文字/約6分で読めると思います)

最近、「北斎づくし」やら「巨大映像で迫る五代絵師」やら立て続けに古風な絵を拝見できる展示に足を運んでいるのですが、外国人にウケがいいのは勿論のこと、根っからの日本人であってもシンプルに感動を覚える自分がいまして、この世界観 = 日本人 = つまり自分っと世界から見られているとしたら、、と勝手にプレッシャーを感じている今日この頃です。

そんないらんプレッシャーを感じつつも、自分もこういった類の展示に行くまで、日本で古くて有名な絵と聞いたとき思い浮かぶのは、いわゆるこんな感じでした。

日本を代表する絵師、葛飾北斎の代表作である富嶽三十六景の「神奈川沖浪裏」ですが、自分も最近になって触れる機会が増えてきたので、これはまぁ当たり前に知ってるでしょ。。と思ったのですが、このての絵は全て浮世絵というジャンルだと思っていた自分がいました汗

浮世絵か浮世絵じゃないかでいうと浮世絵ではあるものの、浮世絵の中にも版画や肉筆画など、作品ができる工程が異なるものもあり、その性質もまた異なります。そもそも浮世絵っていう描き方があるんじゃない?と思っている浅はかな自分もいたので、知らないことを知れたということにして、改めて"浮世絵"というものの歴史や捉え方、作品についてまとめていければと思います!

浮世 = 現在のこの世界

浮世絵という言葉自体は聞いたことありますが、Wikipedia先生によると明快に定義されていました。

浮世絵は、江戸時代初期に成立した、絵画のジャンルのひとつである。

江戸時代というと、徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利し、1603年に幕府を江戸に開いてから、徳川慶喜の大政奉還に至るまでの約260年間の時代ですが、そんな時代に盛り上がった絵画のジャンルの一つということになりそうです。

言葉の意味合いとしては、「浮世」つまり現在生きている人間の世界を版画や、肉筆画(筆で直接描く)で表したものが「浮世絵」ということになります。

そもそも「うきよ」という言葉には浮世ともう一つ「憂世」という言葉もあり、これは「憂鬱」の漢字が当てられている通り、辛い世の中という意味合いになりますが、江戸に入るまでの日本は戦乱の世であり、戦が絶えず、貧しいという、憂世の時代でありました。

しかし、徳川家康が豊臣勢を倒すことによって天下統一を果たし、国としても安定し始め、民衆の生活レベルも豊かになっていき、ウキウキするように暮らしていこうという前向きな時代になっていったことにより、良い意味で浮かれるような世を描いたのが浮世絵ということになります。

歌川広重の「東海道五拾三次」は、日本橋から京都までをつなぐ東海道の宿馬を描いた作品集ですが、その中の「御油 旅⼈留⼥」では、御油という宿馬で旅人を奪い合う宿の女性たちと、引っ張られまいと抗う旅人たちの一挙一動がユーモアに描かれています。

まさに浮世といいますか、クスッと笑える軽やかな描写が描ける時代感も含めて浮世絵の魅力を感じますね。(個人的には「もう、しょうがないわねぇ。。」と眺める女将さんの表情が好きです笑)

浮世絵の大元は挿入絵?

どうせなら今生きているこの世を楽しもうぜというテンションから「浮世」という言葉が出てきたという話でしたが、ここから絵として形になるまでの過程も見ていきたいと思います。

江戸時代の中頃から、日々の生活も安定してきたが故に、娯楽を求めるようになる人々も増えるわけですが、その娯楽の一つが印刷物や出版物だったそうです。そんな出版物の一つに「嵯峨本」と呼ばれる木版による本があり、"明暦の大火"という大火事にをきっかけに盛り上がりを見せます。

なぜ火事で盛んになるのか、という部分ですが、半世紀かけて整えた町の6割が焼失してしまうしまった江戸の町は、今度は徹底的に火災に強い防災都市をつくる方へと舵が切られました。そのために、多くの土木建築の職人や労働者が各地から江戸に集まり、同時に大阪や京都といった上方中心だった出版文化も江戸の街へ移っていきます。

地方から労働しに江戸に集まった人々も、娯楽を求めるようになり、その娯楽の一つとして出版文化が盛んになったということですね。読者は庶民ということもあり、古典文学よりもわかりやすく、親しみやすいものをということで出版され始めたのが「仮名草子」です。

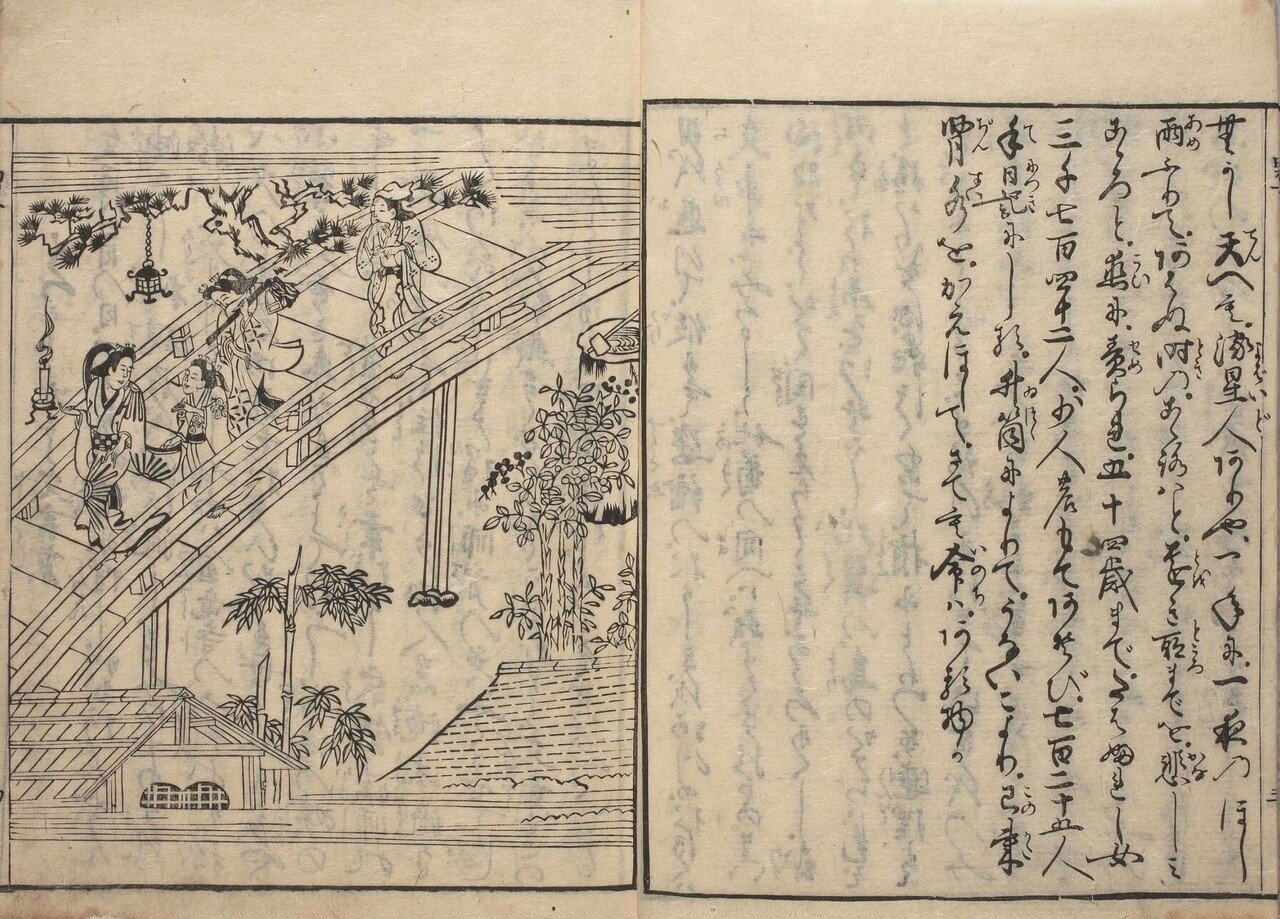

仮名草子は仮名まじりの読みやすい文章で書かれた娯楽的な読み物であり、大衆出版文化が発達していきます。仮名草子の内容としては空想物語や、おとぎ話のような民話、教訓話が多かったそうですが、文章だけではどうも飽き足らなくなり、挿絵が入ることも増えていったそうです。この挿絵が熟成してくると、いよいよ浮世絵に近い形になっていきます。

そこからより、現代的な人々の有り様を反映させた物語として、1682年に井原西鶴による「好色一代男」が出版されます。当時の世相を鮮やかに反映した小説と挿絵による「浮世草子」の誕生と言われるのがこの好色一代男です。

この「好色一代男」の江戸版が出版される際に、挿絵を担当したのが、かの"見返り美人図"を描いた絵師、菱川師宣であり、彼こそが後に浮世絵の祖と言われる重要人物となります。

風俗画と木版画

大火事をきっかけに嵯峨本と呼ばれる木版から、仮名草子へと繋がっていき、より浮世の側面が強い浮世草子へと繋がっていきます。ここで描かれる挿入絵が独立して「浮世絵」と独自の文化へと発展していきますが、そこに至るまでには、主に2つの潮流があるとされています。

江戸時代に入る前、織田信長と豊臣秀吉とがそれぞれ政権を掌握した安土桃山時代にも浮世絵に近い形の「風俗画」と呼ばれるものが存在し、その時代時代の暮らし向きなどが描かれました。そんな安土桃山時代から、江戸時代初期にかけて盛んに描かれてたのが、「洛中洛外図屏風」で、都でのさまざまな人々の営みを見て取ることができます。

浮世絵の原初とも言われる「彦根屏風」では、遊郭に集う遊女など、都市全体からより細部の人物一人一人に焦点が移っていき、そんな風俗画から、抜け出したような美人の全身像を描いた作品集、「寛文美人図」が流行り、これらは肉筆画と呼ばれ、浮世絵の原型を見ることができます。

とはいえ、先程の「洛中洛外図屏風」などは上方のお屋敷にある代物であり、庶民が目にするようなものではありませんでした。では庶民何を見て楽しんでいたのかというと、先述の「仮名草子」にある挿絵ということになります。このような版画による版本の挿絵と、風俗画の「寛文美人図」が出会い、現世の人々の世界を表現する一つの世界観として、「浮世絵」という一つのジャンルが確立されました。

菱川師宣とは?

初の浮世草子で会った「好色一代男」の挿絵を担当したのが菱川師宣と書きましたが、彼こそが浮世絵の祖と言われるくらいの重要人物であります。安房国の保田、今でいう千葉県安房郡の出身で、その土地の縫箔業(刺繍と金銀の箔を用いて模様を施すこと)の家に生まれました。保田は、刺繍や金銀の箔を使用した高級呉服の産地でもあり、絵心などのセンスは幼い頃から磨かれていたのかも知れません。

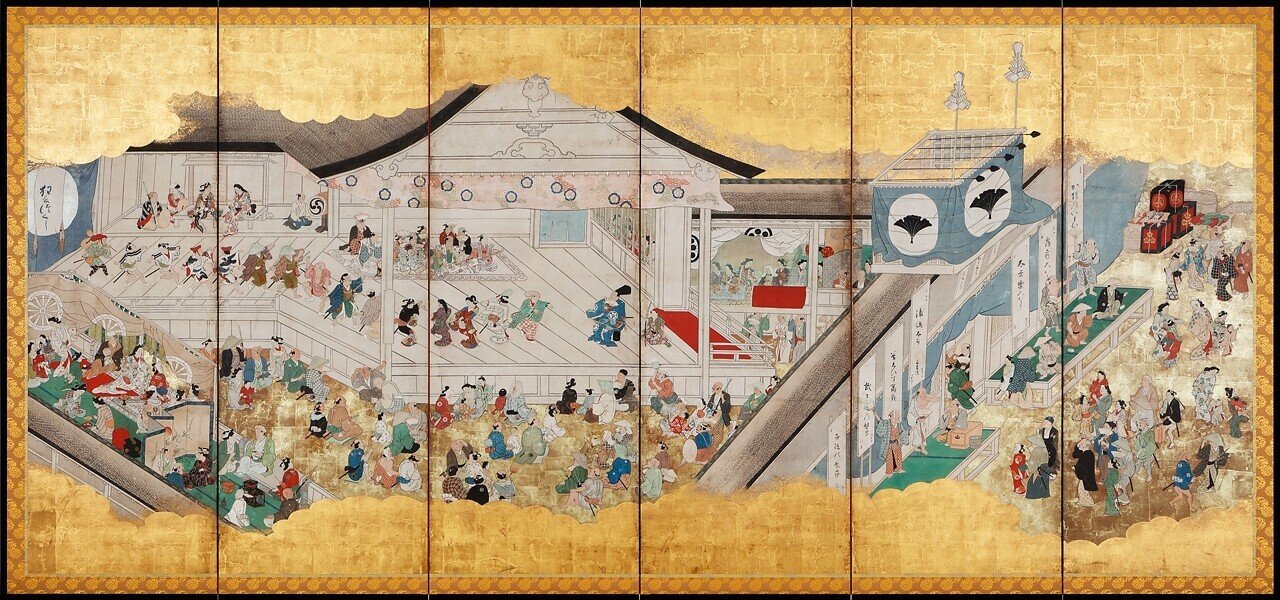

そんな師宣氏の特徴としては、和歌を題材にしたものから、風景、花鳥、人物までのありとあらゆるものを描いた点で、彼の肉筆画の代表作といえば、「見返り美人図」とされることが多いですが、中村座という芝居小屋の内外を六曲一双で描いた「歌舞伎図屏風」も重要な作品として挙げられます。

劇場の入り口から舞台、観客席、楽屋の風景までも、歌舞伎の舞台だけでなく周りを取り巻く様々な場面も事細かに描写されています。浮世絵はこの世の現実を描く絵であるが故に、着物は違うみな違う柄で、異なる表情を描き分ける必要がありました。そんな何十、何百という人物一人一人が持つ様相を書き分けたりするというデザインセンスも求められたと言えます。

しっかりした個性を持たせるという意味では、絵のボキャブラリーが豊富でないと描くことのできない師宣スタイルは、版画や肉筆画へと展開され、肉筆画では、版画のような類型的な手法を編み出した懐月堂安度や、美人画を得意とした宮川長春などへと影響を残していきます。(宮川長春には弟子も多く、勝川春水、勝川春章がおり、春章の弟子が勝川春朗というのちの葛飾北斎へと繋がっていきます、、恐るべし師宣)

版画においては、西洋から「遠近透視図法」を取り入れた浮絵の創始者である奥村政信、墨一色だった版画の世界に多色摺りという錦絵を確立させた鈴木晴信へと繋がっていきます。こうしてみると、今でいう浮世絵の要素の大部分に師宣が絡んでいることがわかり、その影響力の強さが窺えます。

浮世という視点

浮世絵の誕生、その潮流、関連人物などをざっくりと振り返ってみましたが、葛飾北斎こそが浮世絵!と思っていた自分にとって、菱川師宣やその弟子たちの存在はかなり驚きで、彼らの作品をみれる機会があればまずは行こうと心に決めました。

戦乱の世から、安定した社会を写し描いた「浮世絵」という世界観ですが、個人的に大事な要素だなぁと感じたのがその視点です。勿論、各々の圧倒的画力といいますか、センスといいますか、修行量というのがあっての話だとは思うんですが、江戸の時代にはスマホもなければSNSがないので、自分たちがその目で見た世界以外を参考に絵を描くことはできなかったはずです。

となると、今あるこの世界をどのように捉えて、どのように切り取り、どこをどのように描くかというのは、書き手に委ねられるので、その視点というのが、そのまま肉筆なり、版画として形になります。

富嶽三十六景の「駿州江尻」では、東海道の交通の要衝であった駿州の街道が描かれていますが、横殴りの風が行き交う人々の進路を阻んでいることが見て取れます。「風」というのは本来可視化できるものではありませんが、人々の姿勢、草木の揺らぎ、飛ばされる懐紙など、全体に吹く風を感じ取ることができます。

こうしてみるとこの構図で吹く風の流れが北斎氏には実際に見えていたのかもしれませんし、見えている世界をありのまま描いたのかもしれません。歌川広重の名所江戸百景から、「大はしあたけの夕立」では降りしきる夕立が線で描かれており、本来水の粒子が重力に従って落ちているだけなので線ではない水の流れが可視化されています。

これも、広重氏には実際に見えていたのかもしれませんし、これを見た後に実際の雨を目視すると、確かに線として感じ取ることができます。

浮世絵を見ると、その美しさや、上品さに惹かれることは多々ありますが、それらが描かれた江戸の時代は別世界の話ではなく、その延長線上に今自分が生きている世界があるというのは確実なので、こういった視点を自分が全く持ち合わせていないかというと、どこかしらに受け継がれているのではと思います。

この世界をどう感じ、どういう視点で見るかは誰かが決めるものではなく、自分で決めればいいなぁとも思ったので、浮世絵の魅力に取り憑かれつつ、こういった要素が自分のDNAの一部にはあるという自信と誇りを持って今後も色んな文化に触れていきたいなと思えました!ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?