膝関節の評価②

前回から膝関節の評価について整理しています。膝関節は完全伸展することで安定性が得られます。そのため、臨床では伸展制限に対して評価・アプローチすることが多いのではないでしょうか?前回は伸展制限の要因を整理しました。

前回の内容はこちらから

臨床1年目の教科書

今回は前回は膝関節でも膝蓋大腿関節について整理しましょう。

1 特徴

膝関節は、内外の脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節から構成されます。

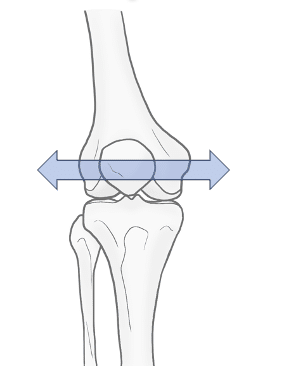

膝蓋大腿関節は、膝蓋骨関節面と大腿骨顆間溝の間の関節であり、大腿四頭筋、膝蓋骨関節面、膝蓋支帯線維はこの関節を安定させます。

2 どう可動しているのか?

膝関節が伸展する際に、膝蓋骨は上方へ移動します。

この滑走性がない場合、膝関節の伸展制限となります。

実際の動きしては下記の通りとなります。

・135°の膝屈曲角度では、顆間溝の下方に位置、大腿骨顆間窩を橋渡し、膝蓋骨は上極部付近で大腿骨に接する

•90°屈曲に向かい伸展すると、膝蓋骨の接触領域は下方へ移動

•屈曲90〜60°の間、膝蓋大腿関節では、最大接触面積となる

•最終20°伸展までの間、膝蓋骨上の主な接点は下極へ移動

•完全伸展位では膝蓋骨は顆間溝より完全にうき、上膝蓋脂肪体と接触する。この位置で大腿四頭筋を弛緩させると、膝蓋骨は顆間溝内で自由に動くことができる。

3 実際の評価方法

膝蓋骨の滑走性を評価する際には完全伸展位で実施しましょう。上記にも記載した通り、伸展することで大腿四頭筋を弛緩させ、膝蓋骨は顆間溝内で自由に動くことができる、ためです。

方法として

①膝関節伸展位

②膝蓋骨を触診

④左右・上下に動かして可動性の確認

4 まとめ

膝関節は脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節の複合関節です。そのため、脛骨大腿関節だけでなく、膝蓋大腿関節の可動性も確認しておきましょう。

各関節の動きに必要な要素は機能解剖を確認することで理解できます。一度機能解剖をご自身でも確認することをお勧めします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

セミナーの情報が漏れなくチェックできる

【リハカレメルマガ】

にご登録お願いします。

https://iairjapan.jp/rehacollege/mailmagazine

【リハビリテーションカレッジとは?】

https://iairjapan.jp/rehacollege/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?