『世界の名著』購読~01「バラモン教典・原始仏典」(2023年4月)

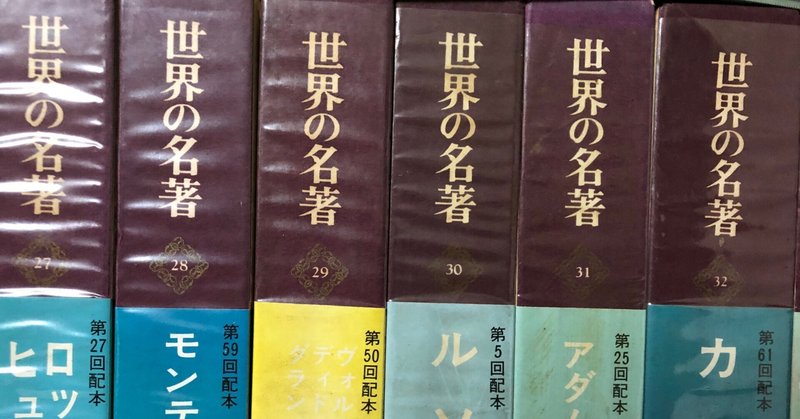

大人買いした『世界の名著』シリーズを購読しようと思い立ち、月に一冊を目標に更新していこうと思っています。81巻ありますが、順番に1巻から読んでいこうと思います。

近くて遠い、遠くて近いインド文化

さて、早速気分が乗りません。「バラモン教の文献を読むのかよ」、「さすがに縁がなさすぎる」と思いながらページを開きましたが、すぐにそのことが誤りだと気づきました。

何を隠そう、日本の寺院に祀られている梵天、帝釈天などは、元をただせばインド由来の神々だったのです。案外身近にいたのだということを思い知らされました。元来インドと直接交流のなかった日本は、中国経由で日本にもたらされた漢訳の仏典を通じて、インドの神々を仏教の守護神として輸入してきたようです。

しかし、私が読み始めようと思った時に「なんだよバラモン教典って」と思ったことも、一理あるのです。というのも、日本は明治以来、もっぱら仏教との関係においてのみインドの研究を蓄積してきたに過ぎなかったため、例えばサンスクリット語や、仏教を離れたインド文化そのものへの関心は希薄だったと言わざるを得ず、したがって熱心な信仰心をもつ人が少なくなった現代の我々にとって、インドの文化はどこか遠い存在として影を潜めていると言わざるを得ないからです。

何にせよ、私たちにとって、「近くて遠い、遠くて近い」存在。これがインドだ、というわけです。

バラモン教ことはじめ

インド付近は、インダス文明の黎明した土地だという理解が現代では通説になっています。世界史の授業などで勉強したことでしょう。モヘンジョ=ダロがその確たる証拠で、この文明はドラヴィダ人が作った文明だと考えられていますが、その文明の破壊者・アーリア人こそ、今回の「バラモン教典」の生みの親なのです。

アーリア人が作ったのは「ヴェーダ」で、これは「知識」を意味します。とりわけ掉尾を飾る「ウパニシャッド」は哲学的で、ウパニシャッド哲学と呼ばれて、今でも研究(関心)の対象になっています。ニーチェやショーペンハウアーを感激させた逸話も残っているようです。

ヴェーダには、『リグ・ヴェーダ』、『サーマ・ヴェーダ』、『ヤジュル・ヴェーダ』、『アタルヴァ・ヴェーダ』の4つの種類が存在し、付随する文献と併せて各ヴェーダは4つの部門に大別することができます。その中の一つがウパニシャッド(奥義書)。宇宙の原理や人間の本質についての考察を内容としています。

神々はこれらヴェーダにおいて讃歌を捧げられます。なかでも「原人讃歌」が有名で、ここに歌われた内容によって四ヴァルナ(バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ)が確立されています。

実は、ヴァルナとは「色」の意味なんだとか。白い肌のアーリア人が、先住の黒い肌のドラヴィダ人を差別する基準が「色」だったことが、ここに露呈しています。今と変わらないのだなあ、と思ってしまいましたし、同時に、これほどまでに差別は人間にとって根源的なものなのだ、とも思いました(だからといってそれが正当化される理由になるわけでは決してありませんが)。

アーリア的宗教、思想、習俗の総体は、その担い手のバラモンの名前を取ってバラモン教と称されますが、それに民間信仰や伝承を取り入れたものが、現代のインドで信仰されているヒンドゥー教なのです。

ウパニシャッド哲学ことはじめ

では、ウパニシャッドの内容に足を踏み入れてみます。基本的には、ウパニシャッドとは古代ウパニシャッドのことを指し、近年作られているものとは区別されます。おおよそ以下の3期に分けられているようです。すなわち、①初期(散文、仏教興起以前)、②中期(韻文、哲学的術語の増加、一神教的信仰、サーンキヤ、ヨーガの思想)、③後期(散文、諸思想を学派にまとめる傾向)です。

このウパニシャッドには、宇宙の根源や人間の本質を主知主義的に究めようとする態度が見られます(表現それ自体は依然として直観的で神話的、つまり非理論的ですが)。

さて、ウパニシャッドの真髄は、梵我一如です。宇宙原理・ブラフマンと個体原理・アートマンとが合一する、という説で、ここにウパニシャッド哲学の深淵が極まります。現代のインド人の人生観にも通ずる、いやその根幹であるところの輪廻や業の思想の確立へ、大きな貢献を果たします。

そもそもウパニシャッドとは、「近く」upa「坐る」nisadが語源で、「対応、対照」という意味を持つ言葉です。要するに大宇宙(宇宙の最高原理ブラフマン)と小宇宙(個体の本質アートマン)が神秘的に同一化するという仕方で「対応」する、というわけです。

この神秘的同一化の基礎には「呪法の論理」と「自然と人間との等質的対応関係を見出す思想」の二つが働いています。呪法の論理と言われてもわかりにくいですが、観念連合に基づいて二つの事象を等置させ、一方を支配することによって他方をも支配しうると考えること、といった意味です。藁人形が好例でしょうか。

相異なる二事象の同一化が可能となるには、その背後にある理法を知る必要があります。つまり、同一化可能な理法が事象の背後に存在する、ということを知らなければ、そもそも同一化しえないのです。ここが、ウパニシャッドが主知主義だと言われる所以です。

ウパニシャッドにおいては、神格化された自然現象(宇宙を構成する諸要素)と人間の諸機能が等質的対応関係に置かれます。例えば、個体に関しては「眼」であるものが神格に関しては「太陽」に対応される、というようにです。人間は、いわば諸神格が構成する大宇宙に対する小宇宙なのです。これが梵我一如へと結実する思想内容です。

では、ブラフマンとは何か。もとは「神聖な知識」という意味で、その言語的表現としての讃歌、呪句を意味する言葉でした。つまり、ブラフマンとはこの「言葉が発する霊力(=言霊)」そのものなのであって、これが宇宙の最高原理と見なされるのです。ちなみにその人格的表象が「梵天」です。

他方、ブラフマンが大宇宙的概念であるのに対し、アートマンは小宇宙的概念で、個体に関するものを指します。『リグ・ヴェーダ』では、人間は死ぬと、彼の諸機能はそれぞれに対応する自然界の要素へと解消すると語られる一方で、死後に天上界へ行く何らかの影のようなものがある、とも考えられています。ということは、自然には還元されない何ものか(アートマン)が個体には宿っている、と考えられていたわけでして、つまり、アートマンとは、生命そのもの、ないし個体の本質のことを指していると言えます。

まとめてみますと、ウパニシャッドの核心をなすのは、「梵我一如」すなわちブラフマン(梵)とアートマン(我)とが本質的に一体である、ということにあり、この神秘的同一化を可能にしたのが呪法の論理だった、ということなのです。

さて、梵我一如には二つの潮流があります。すなわち、ウッダーラカ・アールニの実在論的な規定と、ヤージニャヴァルキヤの観念論的な規定です。

ヤージニャヴァルキヤは、梵我一如を主体的なものと捉えた「神学的対論」と「自己の探究」の2篇が有名で、この2篇は「ヤージニャヴァルキヤ篇」とも呼ばれ、ともに『ブリハッド・アーラヌヤカ』に収録されています。これら書物に見るヤージニャヴァルキヤのアートマン論は、ずばり、アートマンを客体化しえない認識主体であると考える点に特徴があります。見ることの背後にある見る主体を、誰も対象化して見ることはできず、対象化されたものはもはや真の主体ではないから、こう主張されるわけです。

ゆえに、アートマンは、把捉されないもの、いかなる述語によっても限定しえないものであり、可能なのは「甲に非ず、乙に非ず」と否定的に表現することだけだ、と言われます。このようなアートマンこそ、個体における不滅不死の、万有に内在する普遍者であり、万物を内部から制御する内制者なのです。

我々の日常経験は、見ることと見られることという二元性を前提して成り立っています。しかし、ヤージニャヴァルキヤが述べるように、万物は本質においてすべてアートマンに他ならないのだとすると、二元性を越えて、見ながら見ず、という境地に達するはず。このような仕方で「アートマンそのものとなる」(アートマンとの合一を果たす)ことを彼は「解脱」と称し、熟睡状態に喩えられて解脱は説明が加えられます。

当然ながら、こうした解脱論は必然的に観念論的にならざるを得ません。なぜなら、それは認識主体たるアートマンからすべての客体的存在が生み出されるからに他なりません。

視覚、聴覚などの叡知要素に対して色や音などの客体要素を対置することによって、熟睡から覚めた(アートマンとの合一から分離した)人は、アートマンから諸機能(叡知要素)が各々の部署に向かって飛散し、諸機能からそれらの捉えるところの対象界が発生した、と『カウシータキ』では説くのです。

他方、ウッダーラカは実在論的です。彼は万有の根源は「有」である、と考えました。無から有は生じないからです。この「有」は、極めて微細ではあるものの、万物に浸透し、その本質をなすのだと考えられています。彼によって、個体は本質的に最高実在と同一だと語られることになります。

人間は死ぬと、その肉体は自然現象の中に解消されますが、不死のアートマンはそこから出てきて、次の身体へと移って行きます。これは輪廻という言葉で有名な考え方ですね。その際人間は、自分の為した行為の善悪に応じてその果報を受け取ります(=業)。要するに、その人の行為に従って、アートマンはそれに応じたものになっていくのです。

繚乱のインド

先に述べたウパニシャッド以降は、正統的なウパニシャッドが中期に該当する作品を生み出していった一方で、六師と呼ばれる自由思想家たちが輩出された時代でもありました。六師とは、仏教の開祖・仏陀、ジャイナ教のマハーヴィーラなどを代表とする人物で、ヴェーダの教権に反旗を翻して伝統に捕らわれない自由な思想を展開した人々でした。

仏陀は、在来のバラモン教的な祭式主義ではなく、自由な立場から自ら思索し修行するシュラマナ(沙門;努める人)の一人として、ヴェーダへの批判を展開しました。仏陀の時代において最も重要な自由思想家は六師外道と称されます。プーラナ・カッサパ(奴隷の子として牛舎で生まれ、一生を裸で過ごした。徹底的な道徳否定論を展開し、虚言、掠奪、姦通、殺人も悪ではないと主張)。アジタ・ケーサカンバリン(最古の唯物論者。地、水、火、風の四元素のみが実在であり、霊魂など存在しないと主張)。パクダ・カッチャーヤナ(唯物論者。原子論を展開)。サンジャヤ・ベーラッティプッタ(善行、悪行の果報や来世などは判断しえないという懐疑論を展開)。マッカリ・ゴーサーラ(徹底した決定論、運命論を展開し、人間には意志力も、環境への支配力もなく、ただ運命と偶然性と生来の性質に左右されるのみだと主張。彼が作ったアージーヴィカ教団は、14世紀までつづいた)といった次第で、実に多様な思索が花開いた時代だったのです。

アージーヴィカ教団について補足を。アショーカ王が彼らに対し石窟を贈ったとも言われるこの教団は、大いに人気だったようです。その理由は、勝ち目のない戦争に向かう武士、旱魃で収穫の望みを失った農民たちの嘆きと呼応したためだと考えられます。つまり、戦争も旱魃も、明日の自分の運命、宿命であったわけであり、人間の意志や努力は空しいのだという思想が、渇き切った田んぼに呆然と立ち尽くした農民の実感と符合したことが人気の理由だと判断できそうだ、ということです。こうした厭世観はジャイナ教や仏教にも共通してみられる傾向です。

ジャイナ教は、創始者マハーヴィーラ(本名はヴァルダマーナ)の尊称がジナだったため、ジャイナ教という名称になったと言い伝えられています。克己心、厳格さを特徴とし、苦行に重要な意味を認めた点で、仏陀の仏教が中道、禅道を説き、温和で穏健な道へ進んだのとは極めて対照的です。

さて、ジャイナ教は霊魂の存在を認めるのに対して、仏教は認めない点が大きく違う点だと言えるでしょう。霊魂とは、アートマンのような個体に内在する普遍者ではなく、多数存在し、動植物にも宿るものです。本来であれば、霊魂は純粋な直観力、認識力、行動力、浄福性を持ちますが、霊魂に付着している微細な物質(業)の妨げによりそれら諸特性が現れず、人間に欲情を起こさせ、善悪の行動を行わせ、その結果として苦楽を経験する「業」は、一旦は霊魂から離れるものの、別の業が新たに導入されて、人は一つの生から次の生へと輪廻し続ける運命にある、と考えられています。

ここから脱するためには、業(物質)が霊魂に付かないようにする必要があります。つまり、道徳的行為によって欲情を鎮める(=業が霊魂に流入するのを「防止」する)か、既に付いた欲情を苦行によって「絶滅」させるか、のどちらかによって、輪廻から抜け出す道を探るしかないのです。こうした道すがら、苦行によってマハーヴィーラは餓死したと伝えられています。苦行の一貫として、裸で過ごすことも要求されたようです。のちにジャイナ教は白衣派(出家者が裸である必要はない)と空衣派(出家者は裸であるべき)に分化しますが、その両者とも正統と認めている教義書が『真理の意味の認識』です。

中期ウパニシャッドは、『カタ』が代表的で、サーンキヤ(数論)の思想が登場し、ヨーガの修養が勧められ、一神教的で、絶対者の恩寵の思想の萌芽が見られる点に特徴があります。

サーンキヤは、もとは哲学的思考、理論的考察一般を指した(つまり神学とは別ということ)のですが、神学はブラフマン一元論だったのに対し、サーンキヤは精神原理と物質原理をはっきり区別する二元論を展開するのが面白いところです。いわば、サーンキヤは伝統的祭式を否定し、解脱の方法を理論的に考察する「哲学」だったのです。

精神原理は見ることはできるが歩くことができない跛者で、物質原理は歩くことはできるが見ることはできない盲人であって、盲人が跛者を背負って目的地に向かって歩みだすように物質原理は精神原理と結合して万物を展開させていくのだ、と喩えを用いて二元論が説かれます。

我々がよく知るヨーガは、「確固とした感覚器官の保持」により人が「心を散らさなくなる」心の陶冶ないし精神の集中統一の手法です。身体をまっすぐにし、心を内に向け、呼吸を調整することで身心が軽快になり、健康で顔色が良くなるのに加え、超自然的な力を持ち(幻覚が見え)、ブラフマンと一体の境地へ達する・・・これがヨーガです。

ヒンドゥー教の形成

ヒンドゥー教には、有名な二つの叙事詩『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』があります。ここにはヴェーダ時代とは異なる宗教、思想が展開されており、バラモン教(アーリア人の宗教)からヒンドゥー教(土着宗教)への移行が見て取れるのです。

『ラーマーヤナ』は、王子ラーマが、魔王ラーヴァナに誘拐された妻シーターを救い出す物語。サンスクリット美文学の濫觴と称されます。『マハーバーラタ』はバラタ王国の王位継承をめぐる争いの物語。このうちに織り込まれる挿話によって、この叙事詩は一大百科全書として、今でもインド国民の生活の指針を与え続けています。

叙事詩の中に出てくる神々のうち、最高の神はブラフマー(梵天)、ヴィシュヌ(毘紐天)、シヴァ(湿婆天)で、それぞれ世界の創造者、維持者、破壊者に対応しています。ブラフマーは元々ブラフマンの神格化された姿であるがゆえに、他の二者よりも個性に乏しく、やがて二者に最高神の地位を譲ることになりますが、今でも二者のうちどちらを最高神を見なすかによって、ヒンドゥー教はシヴァ派とヴィシュヌ派に分かれています。

シヴァは温和と恐怖という矛盾した二面性を持ち、両者を相備える限りでの最高神です。激しい苦行者かと思えば妻パールヴァティとの官能的快楽に耽る姿が描かれ、世界の創造者、豊穣の神かと思えば破壊者、死の神でもあるという複数の顔を持ちます。ヴィシュヌは民間信仰において重要だった神話的動物と同化した(権化説)ことで広くインド全体へと普及した温和と慈愛の神です。権化説と言って、世界が無秩序になったとき、ヴィシュヌがさまざまな姿をとって世に現われ、秩序を取り戻す、と信じられています。

プーラナと呼ばれる古潭の存在も無視できません。何せ、これがヒンドゥー教の聖典なのです。中でも特に、『バーガヴィタ・プーラナ』は重要とされ、インドのあらゆる人の愛読書になっています。

シャンカラの哲学体系

シャンカラは8世紀、南インドの生まれで、32歳という若さで死去した人物。『ブラフマ・スートラ注解』など著作を多数残しています。彼の有名な哲学は、不二一元論と呼ばれます。不二一元論とは、二元論を離れてあらゆる限定を超えた最高原理ブラフマンが唯一の実在であり、多様性を持った現象世界は仮現にすぎない、という考えです。

人間は、実在しないものを何ものかの上に付託するという無知を犯し、いつまでも輪廻を繰り返しているが、個我の本質がブラフマンと一体であるということを直観するとき、人は解脱に達するのだ、と説きます。この点をもって、仮面の仏教徒と呼ばれたほど彼は仏教思想と近似しています。日本の仏教にも何らかの影響があったかもしれませんね。

インドでは他にも、ヴァーシェーシカの自然哲学、ニヤーヤの論理学、ミーマーンサー学派、ヴェーダーンタ学派(今日のヒンドゥイズム)、ラーマーヌジャの宗教論など、様々な学問が花開きました。

『ウパニシャッド』

さて、この記事の終わりに、『ウパニシャッド』より、印象に残った言葉をいくつか紹介します。ページ数は、いずれも『世界の名著』のページ数です。

思考力は、まことに、把捉者である。それは超把捉者としての欲望によって捉えられる。なぜならば、人は思考力によって欲望を起こすからである。(p.64)

見ることの背後にある見る主体を、あなたは見ることはできない。聞くことの背後にある聞く主体を、あなたは聞くことはできない。思考することの背後にある思考する主体を、あなたは思考することはできない。認識することの背後にある認識する主体を、あなたは認識することはできない。(p.67)

人が眠っていると言われる場合、愛児よ、彼は有と一体になったのである。彼は(本来の)自己に到達したのである。(p.117)

生命が去ってしまうと、まさしく、これ(身体)は死ぬが、生命(そのもの)は死なない。(p.120)

(榕樹の実を割ってみて)「「そこに何が見えるか。」「何も見えません、父上。」「まことに、愛児よ、お前に見えないこの微小なもの、――実に、この微小なものから、この大きな榕樹が生い立っているのだ。」(p.121)

叡知を伴わない言葉は、いかなる名称をも認識させない……叡知なしにはどんな思想も成立せず、認識されるべきものも認識されないであろう。(p.128-129)

賢者は快適なものよりも至福を選び、愚者は至福よりも快適なものを選ぶ(p.136)

両者(至福と快適)は目的を異にするが、いずれも人間を束縛する。その両者のうちで至福を取る者には善があり、快適なものを選ぶものは(人生の)目的から外れる。(p.135)

理性がなく、つねに思考力(の手綱)を締めない者にとっては、諸感覚器官は制御されない。悍馬が御者に制御されないように。しかし、理性があり、つねに思考力(の手綱)を締める者にとっては、諸感覚器官は制御される。良馬が御者に制御されるように。理性がなく、思考力を欠き、つねに汚れている者は、かの境地に到達することなく、輪廻におもむく。しかし、理性があり、思考力を備え、つねに清浄な者は、かの境地に到達し、そこからさらに(輪廻の世界には)生まれることはない。(p.140)

確固とした感覚器官の保持を、人々はヨーガと理解する。そのとき人は心を散らさなくなる。なぜならば、ヨーガは(内的な力の)発現であり、(最高の帰趨への)没入であるから。ことばによっても、思考力によっても、視覚によっても、それ(アートマン)は得られない。それは「ある」という以外には、どのようにして理解されよう。ただ「ある」というようにのみ、それは理解されるべきである。両者(理解するものとされるもの)の同一である状態として。ただ「ある」というように理解されたとき、(両者の)同一である状態が明らかになる。(p.150)

これで4月の購読を終えたいと思います。次は『大乗仏教」の予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?