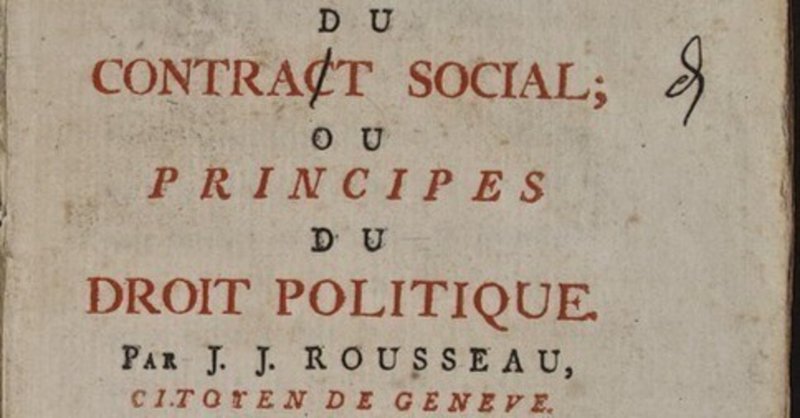

ルソー『社会契約論』を読む(11)

今回は、第三篇第八章から。以前紹介したことがある引用から始めます。

「絶対的」ではありえない

唯一絶対の政府の構造などというものはなくて、国家の大きさが異なれば、それだけ違った性質の政府がありうる〔注1〕

政府は、これが最善の政府だ、というような形態は実は存在しない、と言うことがここで言われています。

しかし、前回の記事で、民主政、貴族政、君主政の三つのうち、選挙による貴族政が「最良だ」と言っていたではないか、と思われる方もいるかもしれません。鋭い。でも、まだ甘い。ルソーは、「良い」とか「悪い」というのは、あくまでも相対的なものにすぎないのだ、と主張します。

それを踏まえて、例えば、とある「風土の力に順応するのはどんな統治形態であるか」(p.187)とか、「この風土にはどんな種類の住民がふさわしいか」(p.187)とか、そんな議論すら可能だ、とルソーは言います。

つまり、よい政府と一言で言っても、実は「さまざまの人民の絶対的状況と相対的状況において、可能な組み合わせの数だけの、正しい答えがある」(p.191)のだ、というのが、ルソーの主張なのです。

ただし、ルソーはこう言います。

次のようなあたりまえの特徴を、人が見落としていること(中略)が、いつも不思議でならない。(p.191)

「政治的結社の目的は何であるか?」という問いを、いま一度思い出してみましょう。その答えは、言うまでもなく「この構成員の保存と繁栄」です。では、構成員が保存され、繁栄していることのたしかな証拠は何でしょうか。それは、彼らの数、つまり人口です。だから、

他のすべての条件が等しいとすれば、帰化、植民など対外的な手段に頼らないで、市民がいっそう人口を増し、ふえてゆくような政府こそ、間違いなく最良の政府(p.192)

だと言えます。その反対で、人民が減少し、衰退してゆくような政府こそ最悪の政府です。良い政府かどうかは、個別の事例に応じて多様であり得るけれど、人口が増えていくような政府は、「間違いなく最良の(形態で運営されている)政府」だ、というわけです。

政府の堕落と国家の死

さて、以上の議論に続く第十章は「政府の悪弊とその堕落の傾向について」、第十一章は「政治体の死について」という表題が付されています。次は、この二つの章について見ていきます。

特殊意志は、たえず一般意志に対抗して働くようにできています。これと同様、政府は不断に主権に対抗しようと努めるのが自然の成り行きだ、とルソーは考えます。だから、「統治者の意志に抵抗してそれと均衡を保つような他の団体意志が存在しないから、遅かれ早かれ、統治者がついに主権者を圧倒して社会契約を破棄するときがくる」(p.193)のです。

つまり、「執行権を委託された団体は強引かつ不断に立法権を服従させようとする傾向があり、そして、遅かれ早かれ、そういうことになる」(p.292、『ポーランド統治論』より)のです。これは、

ちょうど老いや死が、ついには人間の肉体を破壊し去るのと同様に、政治体の出生の当初から、たゆみなくそれを破壊しようとしているところの、生命に固有な避けがたい悪なのである。(p.193)

とも言われています。

要するに、ここで言われていることは、「政府が主権を簒奪する」というあり方で、政府は常に「堕落」する傾向を持つ、ということです。その政府の堕落は、一般的に、①政府が縮小する場合と、②国家が解体する場合の、二通りのパターンで進行する、と主張します。

まず、政府が縮小する場合。政府が多数者から少数者の手に移ってゆく場合、すなわち民主政から貴族政へ、貴族政から王政へと移ってゆく場合がその典型的な例です。しかし、これは政府の自然の傾向で、しかも、政府が少数者の手から多数者の手に移ってゆくような逆行は、ほとんどあり得ないと言われます。

そして、次に国家が解体する場合。これはさらに、①統治者がもはや法律にしたがって国を治めないで、主権を簒奪する場合と、②政府の構成員が団体としてしか行使してはならない権利を、個々別々に簒奪する場合に分けて考えられています。

そもそも、国家は永続的ではありえません。先ほど挙げた引用と同じく、政治体も、人間の身体と同様、「出生が死への門出であって、みずからのうちに破滅の原因を宿している」(p.197)のです。

だから、もし長続きのする制度を形成したいなら、それを永遠のものにしようなどと考えてはならない。成功するためには、不可能なことを試みてはならないし、また、人間の所業に、およそ人間の条件が持ちこたえられないような堅牢性を与えようなどと、うぬぼれてもならない。(p.196-197)

さて、政治体の生命の根源は、主権のなかにあります。

立法権は国家の心臓であり、執行権はすべての部分に運動を与える国家の脳髄である。脳髄が麻痺してしまっても、個人はなお生きることができる。人間は痴愚になっても生きている。しかし、心臓がその機能を停止するやいなや、動物は死んでしまう(p.197)

のであり、

国家はけっして法律によって存続するのではなく、立法権によって存続する(p.197)

のです。したがって「法律があるから従う」という態度は、端的に間違っています。昨日に実効的だった法律は、今日においては通用しません。いいですか。昨日成立していた法律は、「今日は無効」なのです。

しかし、「沈黙は暗黙の同意と推定される」(p.197)ので、主権者が、法律を廃止できるのに廃止しない場合は、絶えずその法律を確認しているものと見なされるがゆえに、今日もその法律は「有効」なのです。

法律を定め、変えるのは私たちです。しかし、そのことを私たちは、うっかり忘れてしまってはいませんか?

また、ルソーは、

政府が主権を簒奪した瞬間に、社会契約は破棄されたのであり、したがって、一般市民はすべて、その自然的自由の状態に権利上は立ち戻ったことになるから、彼らは服従を強制されはしても、服従する義務はない(p.195)

と言い、私たちの「平和ボケ」を醒まそうとしてくれているのです。

次回予告

次回は、主権をいかにして維持するか、という議論に移っていきます。それでは、お楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、166-167頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?