歯周病に気を付けねばならない理由

本日6月4日は「む(6)し(4)歯予防の日」で、6月4日から10日までの1週間は「歯と口の健康週間」として厚生労働省や日本歯科医師会などが中心となってむし歯予防、歯周病予防などの啓発活動を行っています。この機会にお口の中に気をやって、普段歯科に行かれていない方もまずは1度行かれてみてはいかがでしょうか。

むし歯予防の日の本日ですが、投稿するのは歯周病についてです。去る5月25日にいずみ中山歯科の歯科衛生士3名が日本歯周病学会の学術大会に参加してきましたが、なぜ歯周病に注意が必要なのかということをご紹介します。

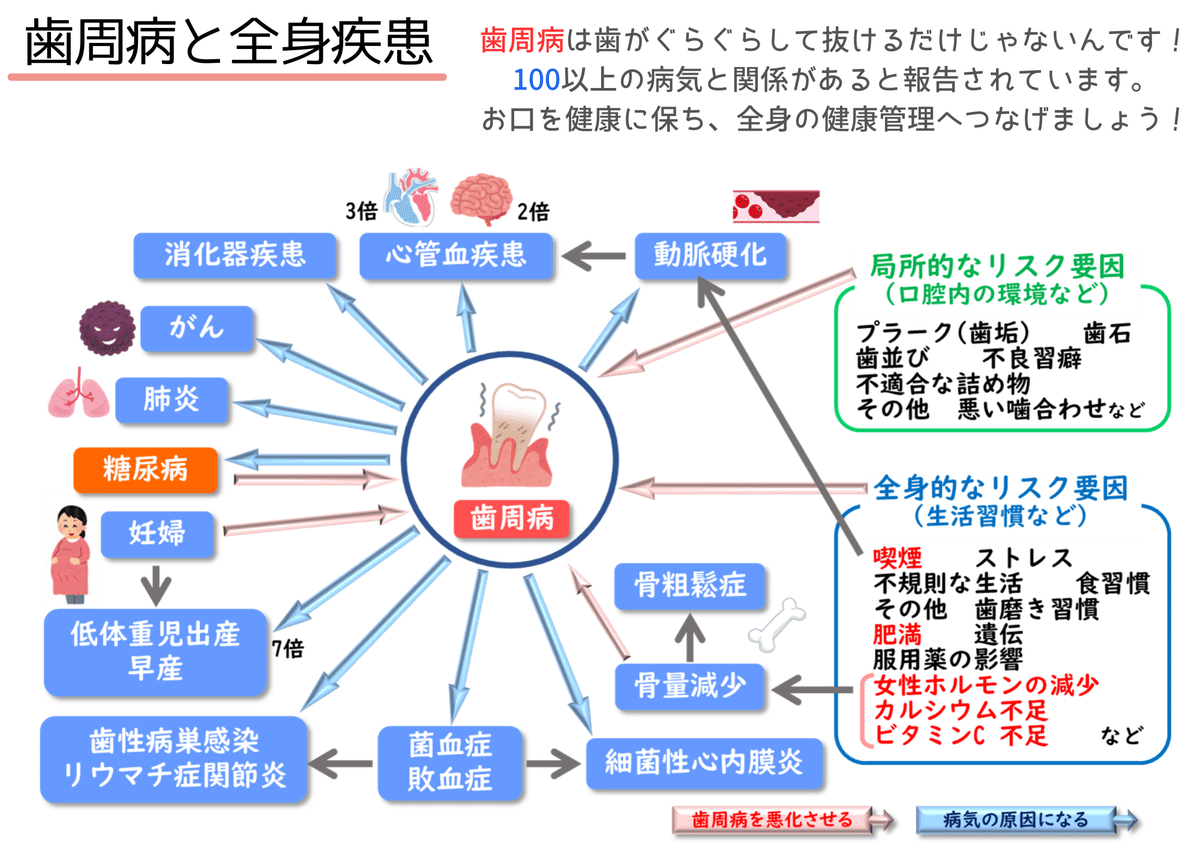

歯周病は、歯と歯ぐきに炎症を起こして歯を支える歯槽骨が徐々に吸収されることによって歯がグラグラして、さらに悪化すると歯が抜けてしまう病気です。ただ、この歯周病の怖いところは、歯が抜けてしまうという影響だけはなく、全身疾患とも深い関わりがあるということに注意が必要だという点です。

歯周病は、歯周病菌によって口腔内の歯周組織に炎症を起こす細菌感染症です。この歯周病菌が口腔内粘膜から血管の中に入り体の中を回る場合と、サイトカインという炎症性物質を作り出し、血管を通じて体内に悪影響を与えてしまう場合とがあります。

歯周病と全身疾患には以下のような関係が明らかになってきています。

糖尿病・・・歯周病と最も関連性が深いと言われているのが糖尿病で、数多くある糖尿病の合併症の一つに数えられるようにもなっています。糖尿病と歯周病は相互関係にあり、糖尿病が悪化すると歯周病も悪化すると報告されています。歯周病が悪化すると、血中の「サイトカイン」という炎症物質が増加し、血糖値を下げる働きがあるインシュリンの作用を低下させます。

心筋梗塞、脳梗塞など・・・歯周病菌が心臓や脳の疾患にも影響を与えてしまうことがあります。血管内に入り込んだ歯周病菌により血管内にプラーク(脂肪性沈着物)が作られ、心臓や脳の血管内の壁に付着することで血液の通り道が狭くなり、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こしてしまいます。

早産および低体重児出産・・・歯周病が、妊娠中の母体や胎児にも影響することが分かっています。妊娠中はホルモンバランスの影響で歯肉が腫れやすく、歯肉炎を引き起こしやすくなります。歯周病へと進行してしまうと、歯周病菌により炎症を引き起こし、子宮収縮を引き起こしてしまい、その結果、早産となってしまうおそれがあります。そして早産で生まれた赤ちゃんは、必然的に肺など体の機能が未熟なまま生まれてしまう低体重児出産の割合が高くなります。

誤嚥性肺炎・・・誤嚥性肺炎は、寝たきりの方や高齢の方で口腔機能が衰えることで嚥下機能が低下し、唾液などが誤って気管の中へ入り込んで肺炎を発症するものです。口腔内の細菌の量が多いほど誤って肺に入る細菌の量も増えて誤嚥性肺炎になりやすくなります。

このほかにも歯周病は100以上の疾患との関係があると報告されています。このように歯周病は命に影響を及ぼすような全身疾患とも関連が深いことから、歯周病にならせない、悪化させないということが全身の健康のためにも非常に重要になります。そのため、いずみ中山歯科では予防歯科に重点を置いて歯科定期検診(メインテナンス)を実施しています。メインテナンスでのプロフェッショナルケアで口腔内を清潔に保って歯周病の予防や悪化を防止することができます。歯科定期検診に関心がある方はスタッフまでお気軽にお声がけください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?